ウイルスは生命か? 生命をとらえなおしてみると面白い。

こんにちは! だいごです。

突然ですが、なぜ皆さんは生きているのでしょうか?

え。息をしているから…?

うーん、お父さんとお母さんが産んでくれたから?

ただなんとなく

…

"なぜ?"って聞かれても…この問いってかなり難しいですよね。

いろいろな解答が存在しそうだし、どれも間違っているわけではありません。そもそも答えが存在しないこの問い。

では、質問を変えましょう。

生命ってなんですか?

生きるとはなんですか?

おお。我ながら、◯八先生が出てきそうないきおいの問いです。

(◯八先生って言っても、もう通用しない世代がもう大半かな?笑)

さて、これもまた難しい質問ですね…

うーむ。

皆さんは、生命について、これまで考えてみたことはあるでしょうか?

え、そんなどうでもいいことなんて考えたことないよ。

という人も中にはいるかもしれません。

しかし、生命を考えることは多様な視点を手に入れるための、非常に良い機会だと思っています。

このnoteでは高校生物で取り扱う生命の定義を軸に、面白い生命の捉え方をご紹介しながら、生命について考えていきたいと思います。

生物が苦手。勉強嫌い! という人も、

あ、こんな考え方もあるんだ!

という新しい発見があるかもしれません。

最後までご覧いただけると嬉しいです!

私の生物の授業を受けている皆さんは、復習だと思ってぜひ読んでみてください。

▶︎ まず押さえておきたい大前提

皆さん、ドラ◯もんを知っていますか?

そう、あのド◯えもんです。

のび◯君と毎日喧嘩しながらも楽しく過ごしているドラえ◯ん。

設定としてはネコ型ロボットではありますが、

毎日のようにご飯を食べ、あれほど表情豊かで、感情を持つ◯ラえもんは、生命と言えるのでしょうか?

ちょっと考えてみてください。

…

…

…

どうですか?

大丈夫です。あの子どもに大人気のドラえも◯を生命じゃない! と言っても誰も責めません。

ちなみに、私の授業では「ドラえもんを生命だ!」と主張している生徒もいました。

その根拠は、のび◯くんと楽しそうに過ごしているから。

うん。それでいいのです。

この問いで感じてほしかったのは、何かを定義するためには、定義するための判断基準(根拠)が必要だということ。

つまり、

〇〇なことをしていたら生命だし、

●●な特徴を持っていたら生命。

みたいな判断基準が必要なのです。

そもそも生命にはいろいろな生命が存在します。

アニミズム的生命とは、周囲に存在する物に生命を見出すことです。

大きな岩や大きな木に何か神秘的なことを感じ、まるで生き物のように扱うことであったり、

子どもが自分のおもちゃに名前をつけ、まるで友だちのようにしゃべったりすることが、ここでいうアニミズム的生命になります。

倫理的生命とは、コミュニティごとに変わる生命の線引きです。

たとえば、脳死は死か? 生か? といった話題であったり、

昔の奴隷制度での人の位置付けであったり…

みんなの合意のもとに生命の基準(特にヒト)を決めていくことが、ここでいう倫理的生命です。

そう、一言で「生命」といっても、その定義の仕方は人それぞれです。

だからこそ、まずは生命について考えるためには、判断基準が必要であり、それは何か?ということを示すために「ドラえもんは生命か?」という問いを投げたのです。

ちなみにこのnoteで取り扱うのは生物学的生命です。

さて、まず生物の生命を捉えるためには、帰納的に生命と思われるものを観察し、生命の特徴を抽出化する必要があります。

え? 帰納的? 何それ? という方はこちらもご覧ください!

現在の、高校生物では以下の5つの特徴を持つ有機体を生命として定義しています。

① 内と外を分けるための膜構造を持つ

② 自己を形成するための遺伝情報を持つ

③ 生命を維持するためにエネルギーを出入りさせる

④ 子孫を残すために自己複製を行う

⑤ 内の環境を一定に保つ

つまり、上の特徴(判断基準)を満たせば、生命と言えるし、満たさなければ生命とは言い難いので議論しましょう、となっているわけですね。

では、高校生物での「生命の定義」をご紹介したところで、次に、私が「生命に対して面白い捉え方だなぁ」と思ったものを2つほどみていきましょう。

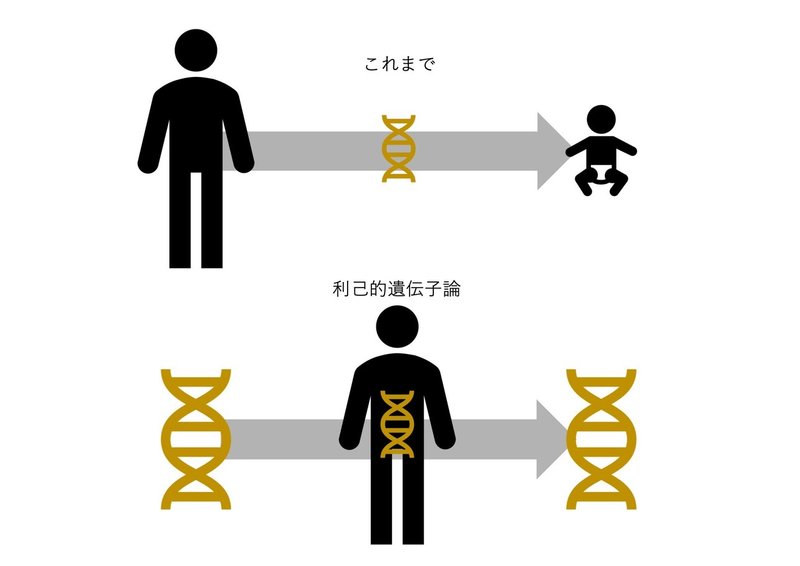

① 生物は遺伝子の乗り物である。

ドーキンスさんは、利己的な遺伝子という著書の中で、生存機械論という考え方をしています。

生物個体は、遺伝子が自らのコピーを残すために一時的に作り出した「乗り物」に過ぎない。

え? どういうこと? ってなりますよね。

もちろん、初見ですべてを理解することはできないかもしれませんが、わかりやすく図解すると

こんな感じ。

これまで、生命の主体はあくまで私たち。

つまり、息をして、ご飯を食べて、しゃべったり、笑ったり、怒ったりしているあなたを生命として捉えていました。

そして、自分の持つ遺伝子(DNA)を子孫にリレーすることで、生命をつないでいく。

この考え方が一般的でした。

しかし、ドーキンスさんは

「そうではないのだぁ〜〜!!!」

と反論します。

生命の本体はあくまで遺伝子(DNA)であり、それを複製(コピー)するために、一時的に私たちを生み出し、

そして、遺伝子(DNA)は私たちやその子孫、さらにその子孫へ伝わっていき、その生命をつないでいる。

というある種、これまでの生命感を逆転させた考え方をしています。

この考え方は、はたらきアリがなぜ利己的行動を行うのか? などといった疑問を説明するためにとても有用でした。

※ はたらきアリは子孫を残さないにもかかわらず、女王アリのお世話をしている。

② 生命は流れの中でこそ生かされる

福岡伸一さんは、生物と無生物のあいだという著書で、動的平衡という考え方をしています。

エントロピー増大の法則に抗う唯一の方法は、システムの耐久性と構造を強化することではなく、むしろその仕組み自体を流れの中に置くことなのである。

無生物と生物の違いの一つは、自己修復をするかどうかと言えるでしょう。

無生物は壊れたあとそのままにしていても、もとには戻りません。しかし、生物は怪我をしてもそれが致命的でなければいつかは修復されます。

究極的にいうと生物を構成している物質は常に壊れ続けている(エントロピーが増大する)のですが、それでなぜ生物が今すぐ壊れないかというと、それを補うように新しい物質が生まれ続けているからです。

これが「仕組みを流れの中に置く」ということです。

そのため、我々生物は常に何かの有機物を食べ続けなければなりません。

植物は動かなくても光合成によって有機物を合成することができますが、動物はそれができないため獲物を探すために動かなければならなくなった。

物質の分解と再構成を繰り返す流れの中に生命を置くことで、私たちは壊れること(死)から逃れ続けているのです。

何年か先のあなたは、確かに今のあなたと同一だけども、物質的には同一ではない。そういうことです。

③ ウイルスは生命か?

では最後に本題。

ウイルスは生命なのでしょうか?

①②を踏まえて、ちょっと考えてみましょう。

ウイルスは、我々の生命の最小単位である細胞とは異なる特徴を持ちます。

たとえば、ウイルスには内と外を分けるための膜がありません。代わりに、カプシドと呼ばれるタンパク質の殻があります。

あとは、ウイルス自身では増殖することはできず、宿主となる我々の細胞に寄生をすることで、子孫を残します。

ここでは、ウイルスと原始的な細胞構造を持つ細菌を比較しています。

ウイルスは、冒頭で示した5つの生物の特徴をすべて満たしているわけではないので、現在でも学者の中ではウイルスを生物とするか、無生物とするか意見が分かれるところです。

ちなみに、一般的な細菌と大きさを比較すると

こんな感じ。

細菌に匹敵するくらいの巨大なウイルスも存在するため、一概にこの大きさの比較が正しいわけではありませんが、一応のイメージを持っていても良いかもしれません。

ウイルスの説明を少ししたところで、本題の「ウイルスは生命か?」を考えてみましょう。

ちなみにこのnoteでウイルスが生命か否かについて、答えを出すつもりはありません。(それを期待してここまで読んでいただいた方、申し訳ございません。)

私はウイルスが生命かどうかということよりも、生命をどのように捉えるかが大事だと思っているからです。

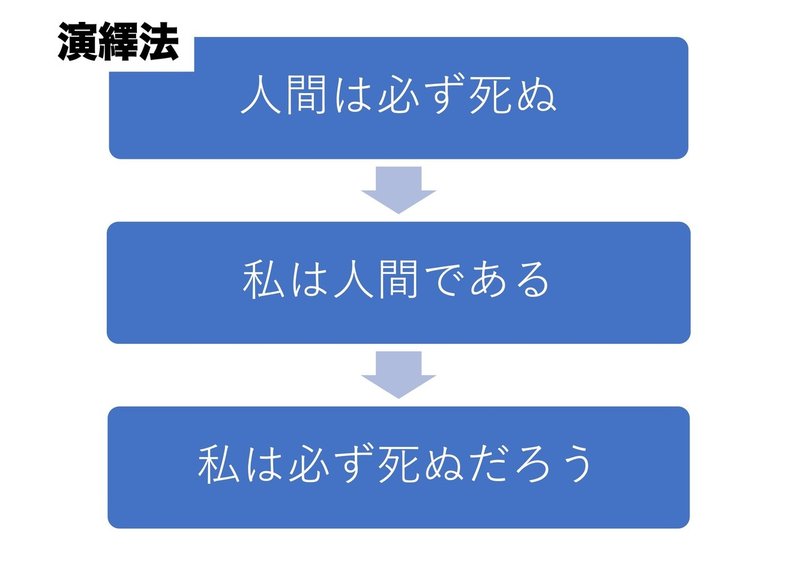

そして、せっかくなら演繹法という方法でウイルスが生命かどうかを推論してみましょう。

演繹法とは、まず絶対的な定義があり、それをもとに結論を考えていく方法です。

生命とは何か。

ウイルスは生命か?

ここまで私が書いてきたことを踏まえながら、ちょっと考えてみましょう。

…

…

…

いかがでしょうか?

あなたなりの結論を出すことはできたでしょうか?

まとめ

さて、これは誰の言葉でしょうか?

そう。

私の言葉です。

ウイルスは寄生した細胞の中で、まるで水を得た魚のように生命っぽい挙動を示します。

細胞の中の、遺伝子複製システムをハイジャックし、自らの遺伝子をどんどん複製していくのです。

そもそも空気中に漂っているウイルスは実は仮の姿で、細胞に寄生した時のみ生命として振舞う。

もしかしたら、ウイルスは、そんな生命なのかもしれませんね。

ぜひ、皆さんも生命を捉え直してみませんか?

では!

▶︎ オススメの本

▶︎ note投稿後に調べてわかったこと(メモ)

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。いただいたサポートは、高校生と地域貢献をするのための活動費用として使わせていただきます。