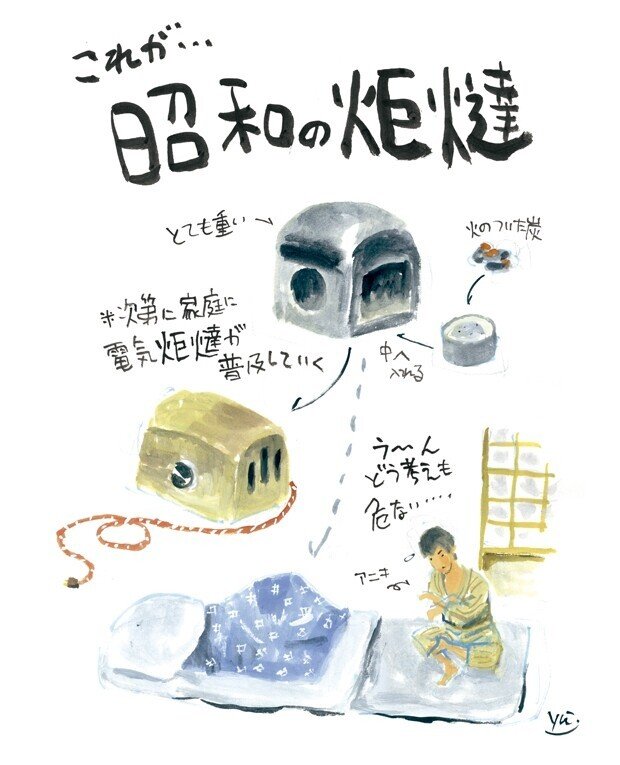

昭和の冬行事/こたつ開き

「僕の昭和スケッチ」66枚目

<画/もりおゆう© 原画/水彩 サイズF5>

昔、武士の家では亥の月(11月)の一番目の亥の日(2021年の場合11日)に暖房器具を出したそうです。町家では二番目の亥の日(2021年の場合23日)に出しました。これを「こたつ開きの日」と名付け、日本人は冬の行事としていました。亥(イノシシ)は、炎の神である摩利支天の使いでしたから防火の神と考えられていたためです。

季節季節の節目を折り目正しくつけて日常生活を営んでいく…、こういった日本の風習を僕は好きです。

…さて、そのこたつ開きの日に出される昭和のこたつとは上の絵のようなものでした(地域にもよりますが昭和30年代前半まで)。

材質は瓦のようなもので非常に重く、ひっくり返ったりはまずしません。

それを寝る時に僕の実家ではこのまま布団の中に入れていた記憶があります。ですが、別途にこれを入れる木製の箱(やぐら)のようなものがあり、それに入れて布団の中に入れる、という使い方もしたようです。

このまま布団に入れると言うのは防火上危険な気もしますから、もしかしたらそれが本当なのかも知れません。何しろ、僕にとっても幼児期の事ですので、大変恐縮ですがちょっと記憶が曖昧です。

ただ、兄貴がよく布団の上で首を捻っていたのは覚えています。

「う〜ん、どう考えても危ないよな…」と。

火事にならないだろうか…、と私も不安に思う夜もありました。

あなたの記憶にはありませんか? 黒くてとても重いやぐら炬燵。

それをどんな風にお使いになっていましたか?

*段々見られなくなっていったこたつ開きの風習ですが、令和の現代でも西日本等一部地域に残っているそうです

<全ての著作物は著作権によって守られています>

(All works are protected by copyright.)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?