歩行分析で最低限知っておきたい3つの衝撃吸収作用

臨床で、

立脚初期から重心が十分に乗らないことを経験した方は多いと思います。

脳卒中者の異常歩行は初期接地(I.C)の異常によって連鎖的に生じることが多いように感じます。

特に、I.Cから荷重応答期(L.R)の周期に重心が乗るタイミングで十分に麻痺側で支持することが難しく、その後の反張膝や生体力学的なベクトル異常によって麻痺側立脚期に推進力を作ることが出来ずに、遊脚相ではフットクリアランスが低下し爪先が引っかかり転倒につながるケースも少なくないと思います。

そのため、I.Cで重心を麻痺側でどの程度支持できるかは臨床上重要なことだと考えています。

上記を理解する上で正常歩行のI.C〜L.Rにおける衝撃吸収作用が基本的にどのように行われているのかを知る必要があります。

今回はこの歩行における衝撃吸収作用をまとめています。

そもそも、正常歩行でIC〜LRにどの程度荷重されるかをご存知でしょうか?

先行研究によると、身体重心の約60%が、0.02秒という短い時間に急激に荷重が乗ると言われています。

この瞬間的かつ非常に大きいエネルギー(衝撃)を吸収する仕組みが必要になってきます。

これには主に3つあると考えられています。

股関節周囲筋の遠心性収縮

膝関節周囲筋の遠心性収縮

足関節背屈筋群による遠心性収縮

主に上記の3つになります!

1つずつ見ていきましょう!

股関節による衝撃吸収

股関節による衝撃吸収で特に重要な動きは骨盤の傾斜にも影響する股関節外転筋群の作用になります!

この衝撃吸収で、骨盤は約4度の上方挙上が起こりますが、これは正常で生じる骨盤と股関節における動きになります。

むしろこの動きが柔軟に行えないと衝撃を吸収する能力が破綻していると言えます。

逆に、この動きが過剰になりすぎた現象が、PTであればご存知の方も多いと思いますが、トレンデレンブルグ歩行になります。

ここの解釈に関しては、以前まとめた下記の記事をご覧ください。

そのため、トレンデレンブルグ歩行にならず、かつ骨盤傾斜の動きは出しながら衝撃を吸収する安定性と柔軟性が求められます。

一方で、上記は前額面上で観察される歩行の特徴ですが、矢状面で観察すると下記のような衝撃吸収作用があります↓

この働きによって、過度に股関節が屈曲しないように作用しています。

ここで大殿筋を中心とする伸展筋群が働かないと股関節が屈曲し、臨床上は腰が引けたような状態となってしまいます。

よく、I.C〜L.Rにかけて骨盤後退する歩容をしている方を経験しませんか?

その場合、ここの働きが弱いケースが考えられます。

それぞれ、なぜそうなるのか?は後半でまとめています。

膝関節による衝撃吸収

膝関節における衝撃吸収は主に大腿四頭筋による遠心性収縮により行われます。

ここは割とイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?

初期接地時には大腿四頭筋の働きによって、膝関節が過度に屈曲しないように調整がされています。

しかし、大腿四頭筋による戦略が取れないと、膝関節で観察される所見として、膝折れや反張膝などが観察されます。

足関節による衝撃吸収

足関節における衝撃吸収は、主に背屈筋群の遠心性収縮により行われます。

この動きでは、前脛骨筋を主とする足関節背屈筋群が働くことによって、足部の過度な底屈をコントロールしながら衝撃を吸収しています。

この動きと連結して、大事なことの1つがHeel Rocker機能になります。

また、別記事としてまとめたいと思っていますが、簡単にいうと、この足部のわずかな底屈運動を伴ったあとに、踵を中心とした足部の転がり運動が生じます。

それが、Heel Rocker機能になるので、合わせて覚えておくと良いと思います!

足部の歩行異常として、もし背屈筋群の筋力が過度に弱い場合は、下垂足が接地前に観察されます。

つまり、接地の段階から底屈位での接地になるということになるので、そもそもの足部に入力される外部ベクトルから変わってきます。

どうにか接地が可能であっても、接地後、足部が大きく底屈するフットフラットと呼ばれる異常歩行を呈することがあります。

ここまで見て、

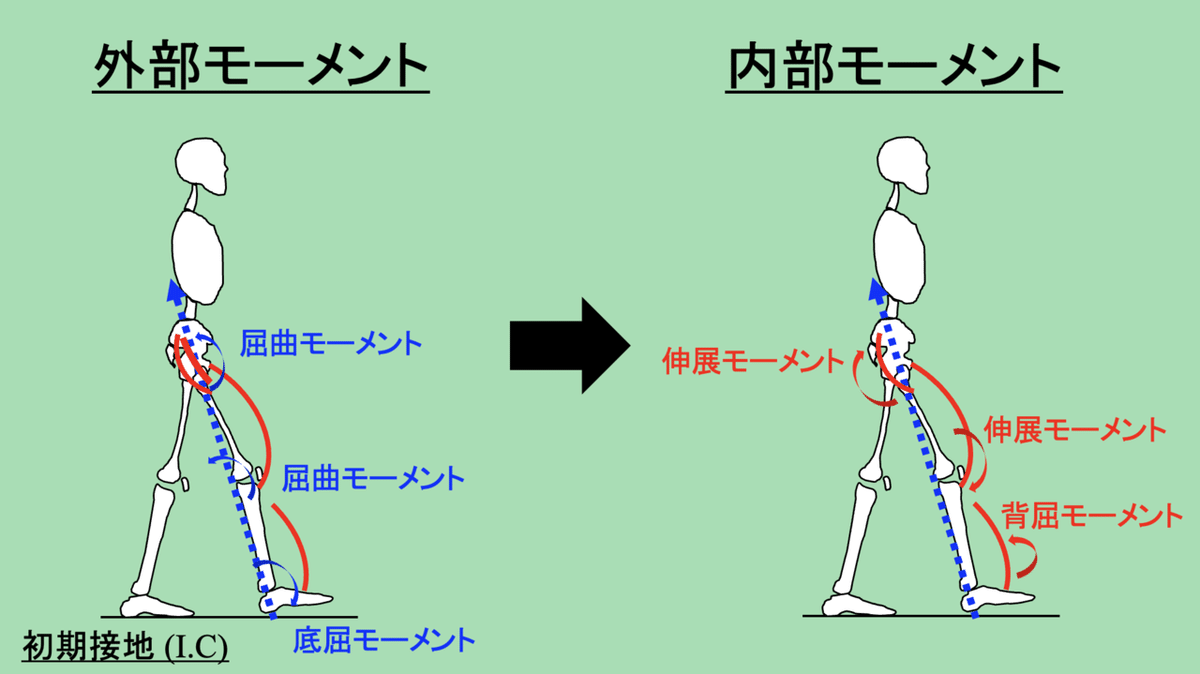

なぜ衝撃を吸収できるかというと、外部ベクトルによって生じるエネルギーをそれぞれの関節で関連する筋群が遠心性収縮することで発生するベクトルを消失しているためですね。

まとめると、画像のようにそれぞれが外部モーメントに対して内部モーメントによって戦略を取っているということになります。

ここまで大丈夫でしょうか?

上記が少し分かりにくい方は、是非こちらの記事をご参照ください。歩行における基本的な生体力学のモーメントを分かりやすく解説しています。

脳卒中者の衝撃吸収能

脳卒中者においては、

ここから先は

脳Life 〜PTのための英文Review〜

若手セラピスト向け(初学者)に脳卒中や脊髄損傷などの中枢神経領域に関する英文、書籍から臨床的私見を加えてまとめたマガジンです。 内容は個人…

noteをご覧頂きありがとうございます!皆様方にご支援頂きながらnoteを活用出来ていることを嬉しく思います。僕のnoteが少しでも皆様のお役に立てると幸いです。noteによる売り上げは、より有意義な情報発信に繋がるように活用させて頂きます😊