『自閉症の僕が跳びはねる理由』を読んでみた

こんにちは。

ものくろです。

はじめに

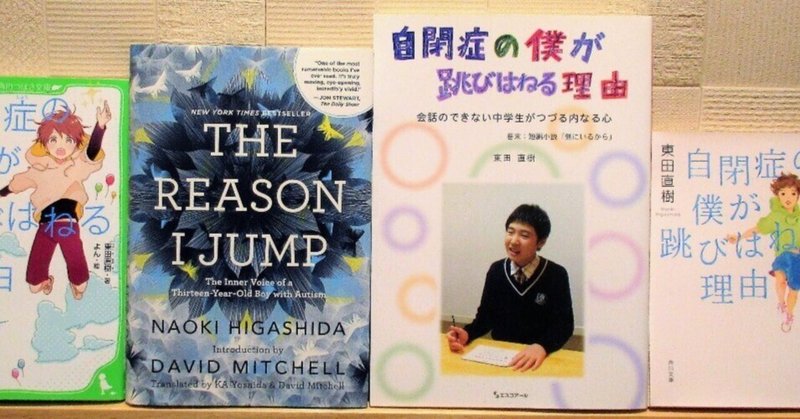

今回は、東田直樹(2016)『自閉症の僕が跳びはねる理由』角川文庫(原著は2007年に書かれています。)を読んでみての感想となります。ただ、単なる紹介ではなく、自分の感覚と絡めて紹介していきたいと思います。

僕は「当事者研究」に憧れがあり、自分でもやってみたいとは思っているのですが、僕の鈍感なセンスでは感じていることを高精細に描くことは非常に難しく感じています。そのため、本書の力を借りて少しでも自分と向き合いたいという思いで今回のnoteに望んでみました。

※今回の記事はエビデンスベースの科学的な話ではないので、その点はご了承下さい。あくまで感覚的な話をしています。

本書を選んだ理由

僕は普段専門書や実用書を読むことが多く、文庫本に手を出すことはあまりありません。これは文庫本に興味がないということではなく、専門書や実用書の類に縛られているということだと思っています。

ですので、エッセイである本書を読むことは非常に億劫であるというか、ハードルが高いことになっていました。しかし、心理系の専門書(自閉スペクトラム症、ASD関連)を読んでいる中で、何回も「東田直樹」という名前を見かけることがあり、失礼な表現ですが専門家も認める「東田直樹」とは一体何者なのかと以前から気になっていました。そういう背景があり、東田直樹さんの代表作である『自閉症の僕が跳びはねる理由」を読むに至ったわけです。

気に入った散文の紹介-7 独特の話し方はどうしてですか?

7 独特の話し方はどうしてですか?

自閉症の人は、イントネーションがおかしかったり、言葉の使い方が普通の人と違っていたりすることがあります。

普通の人は、話をしながら自分の言いたいことをまとめられますが、僕たちは本当に言いたい言葉と話すために使える言葉とが、同じでない場合もあります。

そのために、話し言葉が不自然になるのだと、僕は思います。

例えば、気持ちは別の言葉を想像しているのに、口から出ていく言葉は違う場合、その違う言葉を使ってしか僕は話すことができないのです。使える言葉というのは、いつもよく使っている言葉の他に、何かのきっかけで印象に残った言葉などもあります。

本など読む時にも、イントネーションが変だと思う人もいるでしょう。

それは、内容を想像しながら読めないからです。読むことに精一杯で、ひとつひとつの文字を拾って声を出すことがやっとなのです。

でも、何回も練習すれば、だんだん上手くなると思います。

へたでも決して笑わないで下さい。

太字になっている部分が個人的に共感した文章になります。

僕の場合、東田さんのように重度の自閉症があるわけではないのですが、同じように本当に言いたい言葉と話すために使える言葉が、同じでない場合があります。

僕には吃音があり、言いやすい言葉と言いにくい言葉があります。これは噛みやすいか、噛みやすくないか、といったことではなく、吃りやすいか、吃りにくいか、といったことです。

また、吃音のある人で、実際の話す場面になると語彙力が低下してしまう、と言った話を聞いたことがあるのですが、これは僕も感じたことがあります。

誰でも人と接する時には大なり小なり緊張するとは思うのですが、吃音があることで一人の時には自由に操れていた言葉たち(実際に声を出すのではなく、頭の中での話です。)が、人と実際に接することで緊張してしまい、自由に操れなくなってしまうように感じます。この緊張は、頭が真っ白になるレベルの緊張ではなく、自分では気づけない程度のマイルドな緊張だと感じています。その緊張の影響を受けやすいことが、吃音があることと関係しているように感じています。

ですが吃音だけではなく、確かに言いたい言葉と使える言葉が違うことはよくあるように感じるのです。それは、性格が素直ではないからとも言えるのですが、思っていることと正反対のことを言ってしまう、言いやすく感じてしまう、ということです。

学生の頃に、友達から「○○は、上げてから下げるよね。」と言われたことがありました。これはどういうことかといいますと、嬉しい話をした後に、批判的な話をしてしまう傾向がある、ということです。

僕の場合、嬉しい状態にいられることが人生の中で貴重であるように感じており、ある意味で簡単に崩れてしまいそうな不安定な状態にいるように感じてしまいます。そのため、嬉しい話をした後には、批判的な話を入れることで、いつものマイナスの状態、デフォルト状態に戻さないと、いつ崩されるのか分からなくて不安になってしまうように感じるのです。

このように、東田さんほど発話が不自由でなくとも、誰しも大なり小なり言葉を思った通りに操れず、切ない思いをすることがあると思います。

気に入った散文の紹介-9 あなたの話す言葉をよく聞いていればいいですか?

9 あなたの話す言葉をよく聞いていればいいですか?

話せるということは、声を出せるということではありません。みんなは、そのことをちゃんと分かっていないように思います。

言葉を話せるようになりさえすれば、自分の気持ちを相手に伝えられると思い込んでいませんか?その思い込みのために、僕らはますます自分を閉じ込めてしまっているのです。

声は出せても、言葉になっていたとしても、それがいつも自分の言いたかったこととは限らないのです。普通に返事をするだけでも「はい」と「いいえ」を間違えてしまうこともあります。

僕の言った言葉で、相手が誤解したり勘違いしたりすることも、たびたびあります。

僕は、ちゃんとした会話がほとんどできないので、そのことで訂正することも無理だし、どうすることもできないのです。そんなことがあるたび自己嫌悪に陥り、もう誰とも話をしたくなくなります。

僕たちの話す言葉を信じ過ぎないで下さい。

態度でも上手く気持ちを表現できないので難しいと思いますが、僕たちの心の中を分かって欲しいのです。基本的には、みんなの気持ちとそんなに変わらないのですから。

「声に出せること=話せること」ではない、というお話はとても共感できるところがあるように思いました。

例えば、「何か困っていることはありませんか?」と聞かれて、素直に「はい、私は困っています。」と答えられる人が少ないように、必ずしも声に出した言葉は本心ではないように思います。

具体的にどのような場面でと問われると困るのですが、社会には「声に出した言葉、表現した言葉=絶対的な本人の意思」と捉えられてしまう残酷な風潮があるように思います。

「嫌だ」と口にできなければ、それはOKという意味だと解釈されてしまうことが多いように感じます。それは、ハッキリと断る意思を示さない本人の責任であるかのように扱われてしまい、断るに断れない「過程」の部分は無視をしていいかのような風潮があるように感じています。

ルールを設ける上では、「言った」、「言わない」は大事な要素ではあると思うのですが、必ずしもそれだけで解決できるわけではないのではないかと思います。そんなことを「僕たちの話す言葉を信じ過ぎないで下さい。」という言葉は教えてくれるように感じます。

気に入った散文の紹介-10 どうして上手く会話できないのですか?

10 どうして上手く会話できないのですか?

僕も話せないのはなぜだろうと、ずっと不思議に思っていました。

話したいことは話せず、関係のない言葉は、どんどん勝手に口から出てしまうからです。僕はそれが辛くて悲しくて、みんなが簡単に話しているのがうらやましくてしかたありませんでした。

思いはみんなと同じなのに、それを伝える方法が見つからないのです。

僕たちは、自分の体さえ自分の思い通りにならなくて、じっとしていることも、言われた通りに動くこともできず、まるで不良品のロボットを運転しているようなものです。いつもみんなにしかられ、その上弁解もできないなんて、僕は世の中の全ての人に見捨てられたような気持ちでした。

僕たちを見かけだけで判断しないで下さい。どうして話せないのかは分かりませんが、僕たちは話さないのではなく、話せなくて困っているのです。自分の力だけではどうしようもないのです。

自分が何のために生まれたのか、話せない僕はずっと考えていました。

僕は筆談という方法から始めて、現在は、文字盤やパソコンによるコミュニケーション方法を使って、自分の思いを人に伝えれられるようになりました。

自分の気持ちを相手に伝えられるということは、自分が人としてこの世界に存在していると自覚できることなのです。話せないということはどういうことなのかということを、自分に置き換えて考えて欲しいのです。

「話したいことは話せず、関係のない言葉は、どんどん勝手に口から出てしまう」に、とても共感しました。多くの吃音のある人(PWS)に共感されることなのかは分からないのですが、本心から言いたいことを言おうとすると吃音が出やすくなりやすいように感じています。逆に、どうでもいいことや、覚えたことを人に教えるような場面では比較的吃音が出にくいように感じます。僕は以前塾講師のアルバイトをしていたのですが、何故塾講師のアルバイトを選んだかと言えば、ホワイトボードを用いて教える時は吃音が出にくかったからです。特に、バイトを始めたての頃は慣れていない業務であったために、程よく緊張感もありほとんど吃音が出ることはありませんでした(しかし、バイトを続けていくうちに仕事に慣れて、徐々に吃音が出るようになり、その頃からはバイトですらとてもストレスを感じるようになっていました笑)。

僕の場合、飲み会などのガヤガヤした場所では難発が出やすくなり、ほとんど人と話さずにお酒だけを飲むようになります。そのような時に、まさに「僕たちを見かけだけで判断しないで下さい。どうして話せないのかは分かりませんが、僕たちは話さないのではなく、話せなくて困っているのです。自分の力だけではどうしようもないのです。」という心情になります。

時々「やらないのは、やる気がないからだ」といった言葉を耳にしますが、本当にそうなのかなと思うことがあります。

東田さんの文章でもあるように、やらないのではなく、やれない理由があるのだと受け取ってほしいなと思います。そんなことまで他人に要求するのは、求めすぎていると怒られるかもしれませんが、それでもそのような気持ちがあることだけは受け入れてあげたいなと思います。

さいごに- 足りない言葉

足りない言葉

僕らが話す言葉は、いつも足りないのです。

足りない言葉は、みんなの誤解を生みます。

例えば・・・・・・

「ねぇ、今あの子が、『みんなで』って言ったよ」

「それは、一緒にやりたいってことでしょ」

「そうかな?みんなでやるのか聞いているんじゃないの?」

実のところは、その子の言っている『みんなで』は、以前先生が「明日は、みんなで公園にお出かけします」と言った言葉の中で、自分が言える単語を繰り返すことで、出かけるのはいつかを聞きたかったのです。

僕らの足りない言葉は、みんなの想像力をかきたて、思ってもみなかった方向に話が進みます。

ホント、僕らの言葉はミラクルだね。

吃音で上手く発話できずに相手に誤解されたり、言葉足らずで勘違いされることはあると思います。もちろん、マジレス(?)をすれば、吃音であれば、話し手が話し終えるまで待たなかった聞き手に問題がある。言葉足らずなのは、相手の知識や置かれている状況を把握できていなかった話し手に問題がある。といった具合で、それ以上言うことはなくなってしまうかもしれません。

しかしそうではなく、ある意味身勝手なように見えるかもしれませんが、そのような不完全な状態にユーモアを持たせることは素敵なことのように感じます。ユーモアと自虐の境界線はどこなのかなど、議論しようと思えば議論できますし、答えを求めることは可能だと思います。しかしそれでも、あえて余白を残すことは想像の自由を与えるという意味で有意義なのではないかとも思います。

今回は以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

もしこの記事が少しでもお役に立てましたら、♡(スキ)をしていただけると嬉しく、励みになります。そしてフォローしていただけましたら、頑張って書いた甲斐があるというものです。

ではまた〜👋

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?