【障碍者雇用×kintone】④ 福祉DX 感覚だけでなく、数値で見えた時、支援の質があがった ~提出書類と今後の活用~

■最初に

こんにちは!サイボウズのもっちーです😊

前回は、多機能型事業所Re.co.さんが、kintoneのグラフを活用することで、見えてきた支援についてお伝えしました。

今回は、福祉ならではでしょうか。行政等へ報告する資料作成での、

kintone活用と、Re.co.さんの今後についてお伝えします。

以前のutaguさんの記事(こちらは、通信制高校中心)

①SNECさんとの出会い

②SNECさんを1日体験

②では、就労継続B型でのお仕事も体験しています。

【今回の記事】

①kintone活用の概要

②1日を通したkintoneの活用

③kintoneグラフの活用

特定非営利活動法人utagu

Webサイト:https://utagu.org/

■提出書類のkintone活用

・B型事業会計におけるkintoneの活用

就労継続支援B型の事業会計は、一般の会計とは異なり、かなり特殊です。

利用者さんへ提供したサービスに対して、

国民健康保険団体連合会(略称は「国保連」)に対する給付金があったり、利用者さんの工賃の元になる収入があったりなど複雑です。

そのB型会計におけるkintoneの活用法について伺いました。

・入力するアプリ

入力する項目

①作業名と作業の代金

まずB型作業所でどのような作業があり、

その作業代金はいくらだったかを入力します。

②経費についての入力

経費は除くため、経費がいくらか入力します

③アルバイト+スタッフの作業費用

Re.co.の業務によっては、通信制高校のSNECの生徒さんのアルバイトもできるそうです。

そのため、SNECのアルバイト分や、スタッフがお手伝いした分は除いて計算が必要なので、それも入力します。

スタッフの作業代についても、従来は利用者さんが対応する業務ですが、

納期の関係などで、スタッフが代わりに行った分を、請求する項目になります。

ちなみに、Re.co.さんでは、

「SNECの学生にも、社会経験をしてほしい」

という気持ちから企業様にお願いしているといいます。

※外部委託として依頼をしているそうです。

私が、1日体験に行った時も、就労に関しての勉強会を、

高校3年生と、Re.co. の利用者さんが一緒に受けていました。

多様な人が行き交う場を作っているのが、utaguさんの特徴です!

・余剰金の確認表

余剰金は非常に重要な項目です。

B型では、あまり余剰金を持ちすぎるといけないため、

余りすぎていないか、しっかり還元できているか、

表を見ながら、確認しています。

下記の表は、余剰金が多すぎないかチェックするために使っています。

毎月のことなので、グラフを保存し確認できることが、

メリットになっています。

・税金の確認表(インボイス対応)

これから、インボイスのために税金の確認も、

より一層大事になるため、税金項目も作成しています。

税金を納めるだけのものがあるかを、記載していくことが重要です。

現在は、毎月の細かな入力をして、データをためている状態です。

・利用者さん個人の年度末報告

利用者さんの報告は非常に重要になります。

工賃や労働時間について入力をしています。

この記録は業務ごと、人ごとに作成しています。

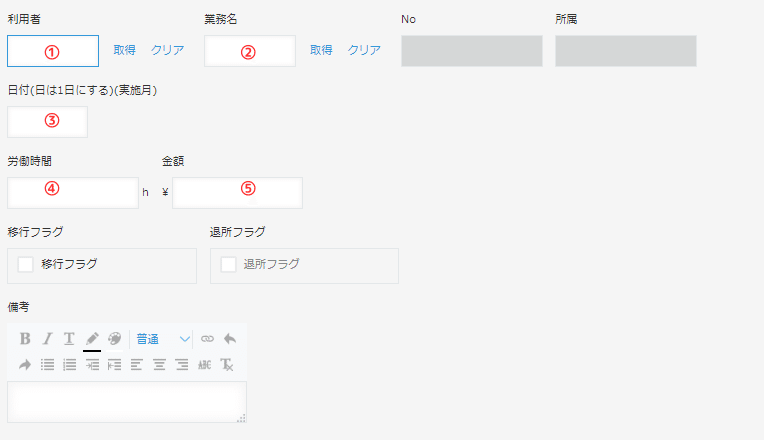

入力アプリは下記画像になります。

入力する項目は、

①ルックアップ機能をつかい、利用者マスタから、利用者さんの名前を選択

②ルックアップ機能をつかい、業務名を選択

③日付

④労働時間

⑤利用者さんへの支払い金額

・退所フラグって意外と大事

退所フラグは、利用者さんが退所した場合につけるものです。

報告のときに、その人のものは入れないというルールがあるので、

しっかり反映させるためのものです。

kintoneでマスタを持つことのメリットとして、入所、退所などの情報を入れておけることもあります。

1つ1つのレコード単位で、毎回チェックするのではなく、

利用者マスタに入れておくことで、ルックアップでコピーをすれば、

月末にまとめて情報を入れたとして、退所チェックを入れ忘れることがなくなります!

■スタッフ間での共有でもkintoneは活躍してますよ

・工賃の利用者さん別、月額支払額の表

下の画像、工賃や時間、金額の表では、

スタッフ間で、利用者さんの「誰が」「どのくらい」「どの業務で」

働いているのか、そして、お支払いする金額を確認するために使っています。

Re.co.では、

会計の担当者が利用者さんに渡す工賃を詰めているといいます。

kintoneでは、先月分がすぐに出てくるので、

表を見ながら合計の額を詰めることができるため、

会計さんからも「助かっている」という声があがっている

とのことでした。

・稼働率の確認

福祉の事業所ですと、事業所の稼働率を把握することも重要ですよね。

下の画像のアプリでは、月の平均通所人数を把握しています。

画像の下の項目2つは、自動計算になっているので、

2箇所を入れると、自動的に数字が出てきます。

利用者さんの体調不良が多く、稼働が低かったのであれば、

単月ですが、

稼働が平均的に低い月が続くようであれば、利用者さんを入れることも検討できます。

■Re.co.の今後やりたいこと

最後に、今後「kintoneでやりたいこと」について、清水さんと後藤さんに聞いてみました。

後藤さんは

「まだ、

請求書などはkintoneに移行できていないので、その辺もkintoneに集約できたらと思っています」と、

kintoneを、最大限活用することに、意欲を持たれていました。

清水さんは、

「今後は、

SNECのスタッフとRe.co.のスタッフ間の、

kintoneでの情報共有をしたいと思っています。

私は手帳でスケジュールを管理することが好きなのですが、

スタッフに空いているスケジュールや、スタッフが急にこれなくなったときの欠席連絡などの共有から取り組んでみたい」

と、法人全体の情報共有について意気込んでくださっていました。

・監査を受けて

取材後やりとりをしていると、

2・3年に1度福祉事業所に対して行われる

指導監査(適切な運営・サービス提供をしているか等)があったということで、後藤さんからご連絡をいただきました。

kintoneを使ってから、初めての指導監査ということで、

下記のように感じたそうです。(原文ままのせてます)

・今回kintoneを用いたことで、資料(個人記録や欠席記録など)をすぐに提示をすることができ、素早く、スムーズに対応をすることができました。

・今後やりたいことしては、kintone以外で管理している資料も移行して、様々な資料をkintoneに一本化できればいいなと思っています。

(監査後、さっそくExcel管理していたものをkintoneに移行したものもあります。)

■福祉系こそみんなkintoneを導入した方がいい

様々な活用例を教えていただきましたが、

Re.co.さんの場合は、まず、

一番使用頻度が高く重要度の高い個人記録

からはじめました。

その後、面談時間の円グラフや、

メンタルの推移やクロス集計などを使用して、徐々に使うところを増やし、できるところを増やしてきました。

「kintoneを使ってみて、福祉系ではかなり活躍できると実感しています。

Re.co.もとても便利になったので、福祉の事業所こそ、みんなやったほうがいいと思っています」

とお話してくださいました。

〜活用&浸透のPOINT〜

最初に全部ではなく、一番使うところから始めた

入力項目はシンプルに、分かりやすく作った

使っていくうちに、できることを増やした

グラフも含め、自動化できるところは自動化した

実は地味にめんどくさい、バックアップも自動化しています

プラグインなどでできることを増やす

■最後に

最後までありがとうございました!

Re.co.さんに取材に行った時には、

まだkintoneを触り始めて半年未満という状態・・・

それでも、こんなにいろんなところで、

kintoneが大活躍してくれていました。

取材に行った時に、

「ワクワクしながら作ってます」「ワクワクしながらできるのがいいです」と後藤さんも清水さんも言ってくれて、本当に嬉しかったです。

今回の記事は、kintoneのことも記事にするのがはじめてで、

ライターさんと一緒に取材し、記事化をお願いしながら、私も追加で書きながらと、一緒に書くというのをはじめてしました!

製品のことは客観的に見れる方に書いてもらうのすごく良い✨

そんな経験もさせていただきました

また見てもらえると嬉しいです😊