【柳井正財団】『日本の素晴らしさを取り戻せ!?』 _3. 歴史

「社会を良くする」奨学金プログラムと

海外留学生の「やりたいこと」

この記事は、全部で80ページ以上ある人類学の卒業論文を一部抜粋したものです。それぞれの章ごとに別々のnoteを書いたので、自分の気になる部分だけつまみ食いするのもオススメです!久しぶりに書く日本語が下手くそすぎて自分でも読みづらいなぁと感じているので、英語が得意な方はこちらから原文を読むことを推奨します。

<目次>

0. 要約(以下の動画からも要約が確認できます!)

1. 「社会を良くするために、何をしたい?」

2. 協働的な研究手法

3. 戦後日本の政治経済と教育史のおさらい

4. 極めて曖昧な「社会貢献」の解釈

5. 柳井財団の期待と奨学生の実状の乖離

6. 「あなただったら、どんな「社会貢献」がしたい?」

7. 柳井コミュニティへの提案 (Appendix)

8. 引用文献

3. 戦後日本の政治経済と教育史のおさらい

本章では、柳井財団や日本の留学ブームの背景を理解するために、日本の近代史を、政治経済、中等教育、「やりたいこと論争」という3つの軸から考察します。そして、柳井正の資産の元となったFast Retailingがどのような社会的背景のもとに発展してきたかにも着目します。それぞれのトピックが各時代で複雑に絡み合っているため、本章の構成はテーマ別ではなく、時系列で整理しました。また、柳井自身の日本社会に対する見方が、彼の奨学金事業の設計にも影響をもたらしたと仮定し、ここでの歴史的記述は、あえて学術的なアーカイブではなく柳井の主観的な意見に焦点を当てました。

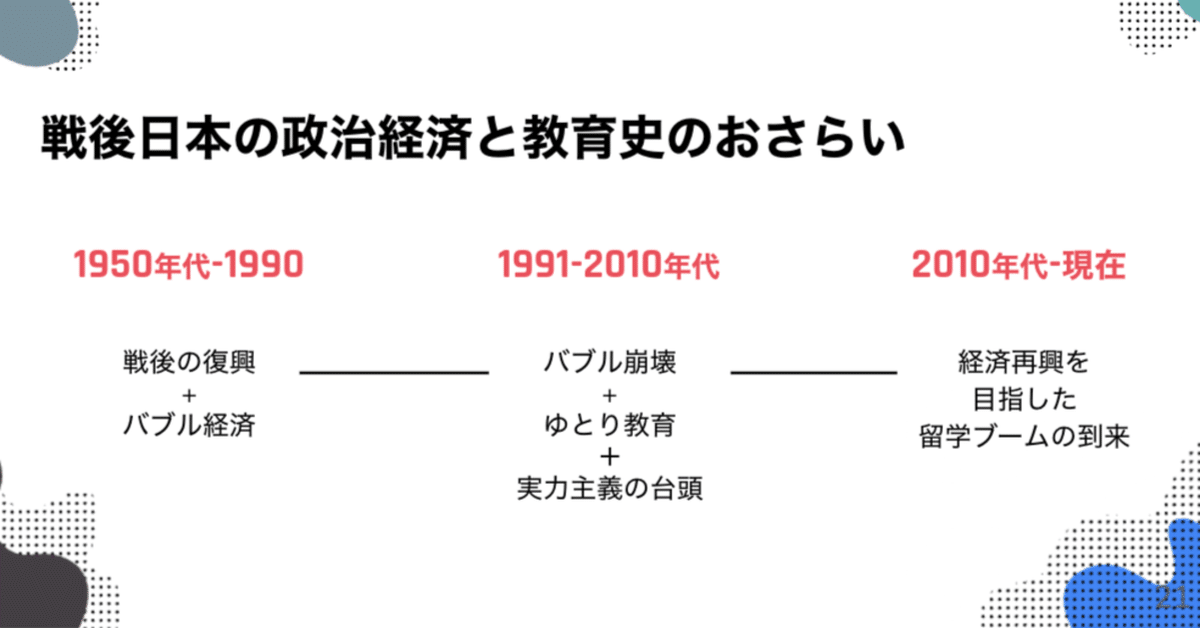

近代日本の基盤をおさらいするために、まず第二次世界大戦後の1950年代から90年代初頭にかけての日本の高度経済成長期について説明します。次に、1991年のバブル崩壊による急激な景気悪化と、その不況が中等教育や企業の採用活動における「やりたいこと論争」に与えた影響を明らかにします。第三に、日本で実力主義が台頭した背景を探るために、2000年代から2010年代初頭にかけた新自由主義的な「ゆとり教育改革」に着目します。第四には、日本の長引く不況にエリート層が反応した結果として生まれた「留学ブーム」について論じます。そして最後に、柳井正奨学金が、2016年の発足以来どのように進化してきたかを簡単に解説します。

3-1. 1950年代 - 1990年: 戦後の経済成長

1940年代から50年代前半は、日本が戦災から急速に復興した時期でした。柳井自身の言葉によると (2013)、彼が生まれた1949年当時、日本には「まさに『何もない』状態だった」が、「そこで、日本人は、とにかく豊かになりたい、と願った」ようです。幼少期の日本の若者は、「広い家のなかに最新の電化製品が溢れ、街にはネオンサインが輝き、ハイウェイをキャデラックやシボレーのような大型車が走るアメリカの生活が憧れの的だった」(Yanai 2013) のだとか。このように柳井は、アメリカの中上流階級のライフスタイルを描くことで、日本人のアメリカに対する尊敬や憧れを強調しているようにも見えます。米国に対する彼の肯定的な見解は、彼の財団のウェブサイトが「グローバルな視点」というフレーズを繰り返しながらも、米国と英国の大学のみを受け入れている様子にも反映されています。柳井は、欧米中心の世界観を積極的に取り入れることで、イギリスとアメリカの教育だけが、日本人学生を送っても価値のあるものとして扱っているのかもしれません。

1950年代から70年代初頭にかけて、保守的な自民党政権は、比較的公平な所得分配を伴う高度成長経済の実現に成功しました (Itoh 2014: 178)。さらに1985年のプラザ合意(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本の5カ国による、日本円に対する米ドルの減価による為替レートのコントロール)以降、日本は前例のない急激な経済成長を経験し、後に「バブル景気」と呼ばれるものが生まれました (Itoh 2014: 178)。この時期には多くの企業が雇用を拡大し、かつては庶民の手には届かなかった贅沢な暮らし方が取り入れられていきました。例えばその中には、複数の別荘の購入、企業が主催する従業員の海外旅行などが含まれます。また、国全体の楽観的な雰囲気を反映し、国内外での株式や不動産への無謀な投資も盛んになっていきました。

国内経済の急成長の中、柳井は1984年にユニクロの1号店を広島にオープンさせました (Fast Retailing n.d.)。この時期、大手企業は近隣のアジア諸国から安価な肉体労働をアウトソーシングすることで、事業を拡大させました (Itoh 2014)。例えば、アパレル業界では、1987年に初めてこのビジネスモデルを採用したGAPに続いて、すぐにFast Retailingも始めました (Sugiura 2022)。このように、現在は世界で最も時価総額が高いアパレル・ブランドの一つであるFast Retailingも、かつてはバブル景気の中で、地方のアパレル・ショップとしてスタートしたのです。

3-2. 1991年 - 2000年代: バブル景気崩壊

80年代、政府によって操作された金融ブームの持続性を疑問視する国民はほとんどいませんでした。しかし、1990年に起きた石油価格の急激な高騰と湾岸戦争が日本の経済状況を突如悪化させました (Itoh 2014)。これにより国債が急増し、あらゆる商業活動が激減したため、国内産業の再編が急務となりました。また、多くの中小企業は労働者、特に低学歴の若者を解雇せざるを得なくなりました。その結果、90年代半ば以降は、不安定な非正規雇用労働者が増加しました。

未曾有のデフレを改善するため、小泉内閣は2001年、「聖域なき構造改革」を最重要課題として発表しました (International Encyclopedia Britannica, n.d. 2001)。その内容は、1) 不良債権の処理、2) 雇用創出を促進するための民間産業の規制緩和、3) 低コスト政府を組織化するための財政改革、などが含まれます。郵政民営化や社会保障費の軽減などを筆頭に、小泉首相は、国会議員や公務員の反発を退けて、公共支出の削減を断行しました。2004年以降、国内の不況は世界経済の改善を反映してやや持ち直したものの、2008年の金融危機を契機に、再び不況に突入してしまいました。このデフレ脱却のため、保守派の安倍首相は「大胆な金融政策、柔軟な財政政策、民間投資を促す成長戦略」(Kenton 2021)を含むアベノミクスと呼ばれる経済改革を発表しました。彼の新自由主義的な景気改善策は、若年層の失業率のわずかな改善には貢献したものの、国家全体としては不況とデフレの持続という傾向は変わりませんでした (Itoh 2014)。

一方のFast Retailingは、この時期、全国的な不況にもかかわらず、国内外でアパレル事業を急成長させていました。1992年には50店舗程度だった国内のユニクロ店舗数は、わずか4年で4倍となりました (Wikipedia 2022b)。さらに、経済の低迷で節約志向が強まる中、低価格で高品質なユニクロの服は、多くの日本人に受け入れられました。例えば、ユニクロ初の1900年フリースは、1998年の冬だけで200万枚近く売れました。2000年には、Fast Retailingは、売上高2,289億円、営業利益606億円、営業利益率26%というアパレル業界では驚異的なレベルを達成しました (Sugiura 2022)。これらの成功により、ユニクロは日本を代表するアパレルブランドとなり、日本の消費者は衣料品を安価で生産するために工場労働者を海外にアウトソーシングする生産モデルを受け入れるようになりました。

国内での成功に後押しされ、Fast Retailingは2002年にロンドンに、翌年には上海に海外初のユニクロ店舗を進出させました。英国では大半の店舗の撤退を余儀なくされましたが、その3年後、柳井は海外事業の活性化のためにニューヨークにユニクロ旗艦店をオープンさせました。そしてその後、Fast Retailingは2010年代を通じて積極的にグローバル展開を行い、同社の売上拡大を牽引してきました。皮肉なことに、景気低迷期に培われた質素な消費文化は、大量生産の安物を売るというユニクロのビジネスモデルにとって、絶好の追い風となったのです。

本論文の冒頭で述べたように、就職活動において「やりたいこと」が重視されるようになったのも、90年代の不況初期でした。これまでの大人たちは、終身雇用と年功序列を基本とする昇進をモチベーションとして企業に勤めることが許容されていたのに対し、新しい世代は、自分の職業に対するやりがいを示すことが期待されるようになったのです。2010年代初頭にサンフランシスコで採用活動に関する研究を行った人類学者のイラーナ・ガーションは、企業が求職者のやりがい、情熱を最も重要な採用基準の一つとして捉え、時には実務能力や、過去の経歴よりも重要視するようになったことを発見しました。これは、90年代の日本の採用市場でもほぼ同じことが起きていると言えます。また、雇用関係の軸が集団主義的な企業への忠誠心ではなく、個人主義的な自分のパッション追求へと変わったことで、「サラリーマンが充実した仕事を見つけられないのが不安定な日本経済の構造的問題ではなく、具体的なやりたいことを見つけられない各個人の責任である」という考え方も少しずつ増えていきました (Hamaguchi 2006)。

3-3. 2000年代 - 2010年代:

能力主義の台頭とゆとり教育改革

経済界が「やりたいこと」に注目するようになったのに応じて、中等教育も「やりたいこと」の探究に力を入れるようになりました。そこでここからは、人材市場から中等教育へと焦点を移します。なぜなら、バブル崩壊後の日本の教育改革が、公共サービスの縮小を基盤とする新自由主義的な政策と深く関わっているためです。

20世紀後半、日本では大学入試のための暗記を中心とした「詰め込み教育」への批判が盛んに行われていました。そこで文部省は、公立学校のカリキュラムを根本的に変え、生徒が自分で考え、個性を養う「ゆとり」を推奨するようになりまし (Kawabata et al 2011: 50)。この「ゆとり教育」は、公共機関の民営化を推進した第二次中曽根内閣のもとで、2002年に正式に開始した制度です。ゆとりある新しいカリキュラムの下では、土曜日の休講、各教科で教える範囲の幅と深さの縮小、「総合的な学習の時間」の導入など、それまでの教科学習の強度を緩める改革が行われました (Kawabata et al 2011: 51; Sta Sta 2020; Mynavi Corporation 2021)。特に総合学習を通じた興味の探究をすることで、生徒達は自分の「やりたいこと」を追求できるようになると期待されていました。

しかし、公教育の学習環境を改善する試みであったゆとり教育改革は、短期的にも長期的にも日本の若者に悪影響を及ぼす結果となりました。例えば、新カリキュラム導入後、最初に現れた明確な結果は、OECDが15歳を対象として生徒の学習到達度を調査するPISAテストにおいて、日本のランキングが継続的に低下していることでした。2000年当時の日本は、数学的リテラシーで1位、科学的リテラシーで2位、読解力で8位でした (Funayama 2016)。しかしその後、2003年、2006年と連続して順位が下がっていきました。特に2006年の低下は顕著で、数学的リテラシーは6位から10位、科学的リテラシーは2位から6位、読解力は14位から15位に低下しました。この結果を受け多くの日本人が、「新しいゆとり教育のせいで、80年代に世界の頂点をも極めた日本の栄華が失われた」と考えました (Funayama 2016)。この学力低下の危機に対して、文部科学省は2008年に初めて「脱ゆとり教育」を提唱し、2011年には新教育課程を本格的に導入しました。脱ゆとり教育は、急速にグローバル化する世界における日本の競争力を育成するために、従来の学力の強化だけでなく、初等教育ではESOL(第二外国語としての英語)、中等教育ではSTEM(科学、技術、工学、数学)、文化研究などの異なる教材を導入していきました (FLAPS n.d.)。

脱ゆとり教育の実施後、国際テストの成績は多少向上したものの、ゆとり教育の弊害は若者世代に長く残ってしまいました。例えば、ゆとり教育を受けた子供たち、いわゆる「ゆとり世代」が就職後に上司から「ストレス耐性がない」と揶揄されることがある種の社会現象となりました (Kaonavi 2020)。また、1987年から2004年生まれのゆとり世代は、「上司の指導がないと動かない」「失敗に対する回復力がない」「全体的に無気力・無関心」(Mynavi 2021; Kaonavi 2020) というネガティブなステレオタイプで表現されることも珍しくありませんでした。また、多くの研究者も、若者の学業やキャリアの成功に対するモチベーションの低下を検証しました。例えば、ブルチャー と 刈谷(2013)が調査した、1979年と1998年の学生の学校外学習に対する意識と学力を比較したデータからは、著しい低下が見られます。

ゆとり教育以降、公教育への支援が縮小されたため、社会、経済的格差に基づく学力格差も拡大していきました。その原因の一端となったのは、文部省がゆとりあるカリキュラムを実施する一方で、ほとんどの私立校は改革前の学習環境を維持したことでsた。それにより、子どもの大学進学を心配する教育熱心な富裕層の親の多くは、子どもをエリート私立校に通わせるようになりました (Ishikawa 2017)。 ゆとり教育が子どもの「自分で考え、自分で学ぶ」能力の育成を目指した結果、個人の意欲や自律性、学校外での養育体験へのアクセスに依存する構造になってしまったのです。そのため、学校外での自由時間の増加は、経済的、社会的、文化的に恵まれたごく少数の生徒に対しては個人の自発性を促すことに成功したものの、そうしたリソースを持たない多くの生徒の機会を抑制してしまったのです (Itoh 2014)。このように、新自由主義政策の下で日本は集団主義から個人主義への文化的転換を図り、誰もが平等に機会を得られるという前提で自己責任論を普及させていきました。個人主義的なイデオロギーの出現は、「機会が平等でも、生徒が志を持ったり、主体的に行動することでやりたいことを追求する能力に差がある」という考え方に基づき、拡大する学力格差を正当化したのです。その傾向が今も残る日本社会において、柳井財団が、全国の平均的な生徒の教育支援よりも、向上心のある成績優秀な学生が「社会貢献」しようとする意欲を賞賛するのは、驚くべきことではないのかもしれません。

3-4. 2010年代 - 現在: 不況是正のための留学ブーム

経済停滞が続く中で、日本経済の暗い将来を示唆する複数の統計データが出回るようになりました。また、柳井正を含む海外での大学進学推進者達の多くは、これらのデータを引用して、早急な改革を訴えています。例えば、図2は、日本の実質賃金(民間企業で働く労働者の手取り給与に対してインフレの影響を考慮した値)が、1997年から2016年の間に10.3%減少している一方で、他の欧米諸国では同時期に全く逆のことが起来ていることを示しています (Zenrokin 2018)。同様に、1989年には世界時価総額ランキングの上位50社のうち32社が日本企業であったのにも関わらず、2018年の時点で上位50社に名を連ねるのは1社(トヨタ)だけで下 (Diamond Inc 2018)。さらに、米国における日本人留学生の数が徐々に減少していること(図3)を、日本がイノベーションやグローバル産業において競争力を失いつつあることの兆候だと捉える人も出てきました (Hanuka Data Tribune 2015)。これらのデータは、国内の教育に対して抜本的な改革を支持するためにしばしば利用されてきました。少なくとも成長主導を前提とする一般的な経済学の基準からすれば、日本経済が不健全な状態にあることは一目瞭然なのでしょう。

図 2. 1995年から2016年までの実質賃金の国際比較

図3.1995年から2013年の米国におけるアジア系留学生数の推移

このような長引く日本の不況を受け、官民を問わず多くのリーダーが日本再生の手段として留学を推進するようになりました。例えば、文部科学省は2013年10月、留学促進キャンペーン「トビタテ!留学JAPAN」を開始しました。このとりくみは、「将来世界で活躍できるグローバルな人材」の育成を目指し、政府だけでなく、NGO、NPO、民間企業からも資金と人材を集めた、他に類を見ないプロジェクトでした (MEXT n.d.)。トビタテは給付型奨学金だけでなく、留学に関する情報提供、コミュニティ運営サポートなどを行いました。

これらの取り組みにより、安倍内閣が「日本再興戦略〜JAPAN is BACK」の中で掲げた目標である「2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに、日本の高校生と大学生の海外留学者数を、それぞれ3万人と6万人から倍増させることを目指しました (MEXT n.d.)。日本の学校を卒業予定の学生のみを対象としたこのプログラムは、海外留学という概念を日本中に広めることに成功したものの、海外の4年制大学への正規留学を直接的に増加させるには至りませんでした。

海外教育機関の授業料が極めて高額であることを考えると、現在の 「留学ブーム」を直接的に促進したのは全額給付型の給付型奨学金の創設だったと考えられます。そんな奨学金プログラムがいくつも誕生したのが2016年でした。例えば、日本の二大富豪とも言える柳井正と孫正義は、それぞれ奨学金財団を立ち上げました。彼らの奨学金プログラムは、目的や手段は若干異なるものの、高い志と才能を持つ若者を対象とする点は一致していました。また、日本学生支援機構は、「日本の国際化・国際競争力強化」のため、公費での給付型奨学金を開始しました (JASSO n.d.)。この奨学金は国の発展のため、「国際的に活躍できる優秀な人材の育成」を目指すもので、他の留学促進の取り組みと酷似しています。さらに、笹川平和財団は2022年2月、来年度から年間100人の学生を対象に、大学在学費用、年間の生活補助金、往復航空券を全額負担する奨学金制度を始めると発表しました。このプログラムもまた「日本の将来を担う若者が、視野を拡げ、国際感覚を養うとともに、将来の活躍の土台となる優れた知識を修得すること」を目的として、支援をしています (Sasakawa Peace Foundation 2021)。既存の奨学金制度の総受入人数を合わせると、毎年およそ数百人の日本人学生が全額の学資援助を受け、"日本社会の発展 "を目指していることになります。このように、柳井正財団以外の海外大学進学向け奨学金制度を分析することで、日本全体が国家再生に向けて取り組む留学ブーム全体が見えてきます。

奨学金制度の普及と同時期に、数多くのビジネスエリートが海外の高等教育に関する本を出版したことも特筆すべきです。その中で彼らは、若者が海外に出るべき大きな理由の一つとして日本の経済停滞を挙げています。例えば、ニュージャージー州在住のジャーナリストで教育者でもある冷泉彰彦氏は、『アイビーリーグの入り方 アメリカ大学入試の知られざる実態と名門大学の合格基準』という本を出版しています (2014年)。また2018年には、ケンブリッジ大学MBA出身の実業家、山本英樹が初の著書として『世界のエリートが今一番行きたい大学ミネルバ』を出版しました。こういった著書の多くは、海外の超名門大学に焦点を当てながらも、日本の経済的・社会的停滞を解決するための重要な手段として、留学全般を促進するメッセージも含んでいます。例えば、起業家で教育者の大谷真樹(2019)は、『世界で学べ 2030年に生き残るために』という本の中で、経済的・文化的ニーズの大きな変化にもかかわらず、現在の日本の教育制度は過去150年間変わっていないと警鐘を鳴らしています。彼は、時代遅れの教育と経済的停滞の直接的なつながりを解く唯一の方法は、「世界で学び、グローバルな視点を身につけること」だと主張しています。また教育起業家の白川寧々の著書『国外逃亡塾 普通の努力と少しの勇気でチートモードな「自由」を手に入れる』にも、同様のメッセージが込められています (2020)。彼らが日本人学生に留学を推奨するトーンは、柳井正が奨学金プログラムで日本を立て直そうとしている動機とも非常に良く似ています。

3-5. 2010年代 - 現在:

「やりたいこと」を追求するための留学ブーム

驚くことでもありませんが、必ずしも日本人留学生全員が、大人達が望むように日本社会全体への貢献を目指しているわけではありません。しかし彼らの多くは、後輩達が自分のやりたいことの実現に最も適した教育を受けるための支援に励んでいます。例えば、2011年、当時ハーバード大学の学部生だった小林亮介は、自分たちの教育体験に対する規範的な期待に疑問を抱き、日米の同級生とともにサマースクールを始めました。このサマースクールは、後にHLABという非営利団体に発展しました(HLAB n.d.)。同様に、彼のハーバード大学の後輩だった楠正宏も、海外の大学への進学を目指す学生を支援するために、留学フェローシップ(後述:留フェロ)を立ち上げました (Ryugaku Fellowship n.d.)。このNPOも留学そのものを推進するのではなく、中高生が自分にとって最適な進路を発見し、追求することを支援することを目的としています。このように、HLABも留フェロも、海外大学への進学を誰もが目指すべき最終目標とするのではなく、関心のある学生にとって可能な選択肢の一つとして提示しているのです。

多くの柳井奨学生は、HLABや留フェロのプログラムに高校生として参加したり、大学生のカウンセラーとして運営に関わっています。その傍ら、近年は自ら団体を立ち上げる学生も出てきました。2020年の春には、コロンビア大学の学生二人が、大学進学のための指導やワークショップ等のオンラインプログラムを無料で提供する非営利団体、atelier basiを立ち上げました (atelier basi 2020)。実際に多くの柳井生がボランティアのカウンセラーとして参加し、その結果数名の学生が彼らのサービスを受けて合格しました。また、atelier basiの立ち上げから約1年後、柳井奨学生6名が海外の大学進学に関する情報を提供するウェブサイト「海外進学 Discoverers’ Base」を開設しました。他の団体と同じように彼らもまた、高校時代に「ありのままの自分」を表現し、自分のやりたいことを追求することの大切さを伝えています。彼らのインタビュー記事の多くは、実体験を交えてこのメッセージを伝える多くの柳井スカラーを紹介しています。このように学生が主体となって大学入試をサポートするNPOでは、合格するために自分を偽るのではなく、自分らしさを受け入れることが最も重要であるというアドバイスが目立っています。

給付型奨学金や大学進学支援をするNPOに加えて、留学について情報発信をするSNSアカウントが増加したことも、ネット上で情報収集がしやすくなった理由の一つです。2022年3月には、Twitterの匿名アカウントから、「多くの日本人留学生は、社会に有意義に還元できる人生経験がないにもかかわらず、高校生の大学入試を支援することで印象的な結果を出そうと急ぎすぎている」という投稿が注目を集めました (Master Nankai 2022)。この投稿に対し、海外大学進学を熱心に支援する柳井スカラーの一人は、以下のようにツイートしました:

図4. 柳井生によるツイート

これらのツイートは、日本人留学生が海外大学の入試支援のために力を入れていることを物語っています。さらに、「たった数年でここまで言われるようになったんだなぁ」というAyaのコメントは、ここ数年での大きな変化を示しています。彼女のような柳井奨学生の中には、SNSで数千、数万人のフォロワーがいる人も少なくありません。そのような学生たちの存在は、情報を必要としている高校生に届けるだけでなく、これまで留学なんて考えもしなかったような学生たちに、その選択肢を普及させることに貢献しているのかもしれません。

現在の留学ブームに起因するもう一つの重要なきっかけは、現役の海外大生による出版活動の増加です。彼らの本に共通するのは、進学前の海外経験も経済力も周囲からの支援もないような「どこにでもいる普通の高校生」だとしても、自分自身の粘り強さと創造性、そして行動する勇気さえあれば、海外のエリート大学に挑戦できるというメッセージです。例えば2020年、柳井スカラーの山本つぼみは『あたらしい高校生 海外のトップ大学に合格した、日本の普通の女子高生の話』というタイトルで、本を出版しました。その2年後には、また別の柳井奨学生が『田舎からスタンフォード大学に合格した私が身につけた 夢をつかむ力』という自伝を出版しました。これらの本には、大学入試のための具体的なアドバイスも含まれていますが、それ以上に重要な主張として、グリットや自己理解、そしてもちろんやりたいことの追求といった精神的な面が強調されています。このように、日本人留学生による出版物の増加は、近年海外留学への関心が急速に高まっていることを示しています。

<「留学ブーム」についての補足>

留学を奨励するプロモーション活動は明らかに増えている一方で、日本からアメリカへ学部留学をする学生は、2011年からコロナ前の2019年までの間、毎年9000人前後で横ばいとなっています (Institute of International Education 2021)。このように留学生の数は減っていますが、そもそも日本全体の少子高齢化の影響で大学生の総数自体が大幅に減少しているため、「全大学生のうちの留学生の割合」は上昇していると考えられます。

3-6. 2017年 - 現在:

設立から5年間における柳井正財団の変遷

柳井は自身の自伝の中で、日本の経済、政治、教育について、特に他のアジア諸国と比較して悲観的な見解を示しています。例えば、日本は「断崖絶壁に追い詰められ...国家存亡の危機に立たされている」(Yanai 2013)、「国民が思考停止の状態から目覚める兆しはありません」などと批判しています (Yanai 2012)。また別の場所では、ASEAN(東南アジア諸国連合)の経済発展を「ゴールドラッシュ」と表現し、日本の若者ののんびりした無批判な態度と、近隣諸国の成長志向の旺盛さを比較しています (Yanai 2013)。特に、アジアの若者の「政府に頼れない自立心、向上心」を高く評価しながら、日本の留学生が他のアジア諸国に比べて少ないことに疑問を投げかけました:

これだけお膳立てが整っているのだから、その気があるなら自ら行動を起こせばいい。国が悪い、会社が悪いと文句や愚痴ばかり言っている人に、私は同情しない。問題意識すらない人は救いようがない、と思ってしまう。

この本を出版してから約3年後、柳井正は「問題意識すらない人」よりも「高い志や情熱を持つ日本人学生」を支援する奨学金制度を開始しました (The Yanai Foundation n.d.)。平均的な日本人の生活を高めることよりも、日本を再び偉大にするために、自分のやりたいことを追求する学生たちが「グローバルな水準で学ぶこと」を優先して支援しているようにも見えます (The Yanai Tadashi Foundation n.d.)。柳井は、日本経済新聞(2017)のインタビューの中で、「日本が閉じている。グローバルでリーダーシップを持てる日本人が減っている」という危機感から財団を設立したと説明しています。さらに、MBAや博士号などの大学院ではなく、学部教育に力を入れたのは、「多様性の中で日本人の良さ、長所を発見してほしい」(Nikkei 2017) からだと言及しています。この記事では、彼がなぜ学部課程が大学院課程よりも多様性があると考えるのかについては詳しく述べられていません。もしかすると、その不明瞭さそのものが、柳井が海外奨学金プログラムを立ち上げるために必要な、海外の大学制度に関する具体的な知識が不足していることを示唆しているのかもしれません。

柳井本人をはじめ、財団の理事と事務局職員の多くは米国の大学制度に詳しくなかったため、2種類の団体と提携して立ち上げを行いました。まず1つ目は、前述のHLABです。HLABのメンバーは、初期の段階では、奨学金の周知、入学審査、奨学生同士の交流イベントの開催、先輩留学生としてのメンタリングなど、奨学金プログラム運営支援業務に広く携わりました。しかし数年後、財団は徐々にHLABへの依存度を下げ、独立を目指すようになりました。HLABが入学手続きや入学した奨学生へのメンターとして重要な役割を担ってきたことを考えると、このプログラムの性質を理解する上で財団とHLABのパートナー関係を理解することは非常に重要です。

同様に、柳井財団は複数の名門高校と提携を結び、奨学金設立の支援を受けました。それらの高校は、国内のほとんどの高校とは異なり、海外のトップ大学、特に柳井財団が対象校と定める学校へ継続的に卒業生を送り出してきました。もちろん、それらの高校が柳井財団にどのような支援をしていたのか、私は詳しく知りません。しかし、多くの柳井スカラーが学校推薦を通じて初期の学生を合格させていたことを理解しています(HLABと財団が距離を置き始めたのと同様に、指定校推薦による入学も数年前に終了しています)。ただし、事務局からのオープンな情報共有がないため、私がここで記述している情報は、他のスカラーとの会話を通じて得たものです。

最近の柳井財団は、対象国、支援額、受験方法などの面で、より幅広い学生を受け入れられるように試みています。まず、財団設立当初はアメリカの大学への進学予定者のみを受け入れていたものの、2019年以降は同レベルのイギリスの大学も承認するようになりました(The Yanai Tadashi Foundation n.d.)。しかしこの変更後も、柳井奨学生の大半はアメリカの大学へ進学しています。第二に、コロナウィルスの蔓延が広がり始めた2020年の春、柳井財団は2020-21年度以降の奨学金支援内容に年間15,000ドルの生活支援金を含めることを発表しました。この変更は「世界的なパンデミックとは関係なくたまたまタイミングが重なってしまっただけだ」と財団事務局は説明していましたが、「同じ額のリソースをもっと直近の支援を必要とする人々に渡すべきなのではないか」と議論する柳井生も少なくありませんでした。3つ目の変更点は、2025年度入学のスカラーから始まった出願サイクルに、公募制学校推薦制度が導入されたことです。この新しい選考方法では、9月に奨学金の合否結果を受け取ることができるため、合格者は大学出願時に大学からの奨学金を求めず受験することができます。これによって、大学から留学生への資金援助が非常に限られている中でも、志望大学への合格可能性が大幅に高まります。このセクションでは過去5年間の柳井奨学金制度の変化をまとめましたが、それぞれの意思決定の背景までには言及していないため、あくまでも起きたことの概要であることをご了承ください。

次は、4. 「極めて曖昧な「社会貢献」の解釈」(データ分析①)です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?