『坂本龍一トリビュート展』 ICC

2023年音楽界を牽引してきた坂本龍一氏が亡くなった。

音楽を学んでいる者として二度と生の演奏を聴けない悲しみはあるものの、音楽の哲学的な面白さに気づかせてくださった人生の師匠として心の中に大切にし続けたい。

今回、ICCで開催されていた坂本龍一のトリビュー展に足を運んだ。

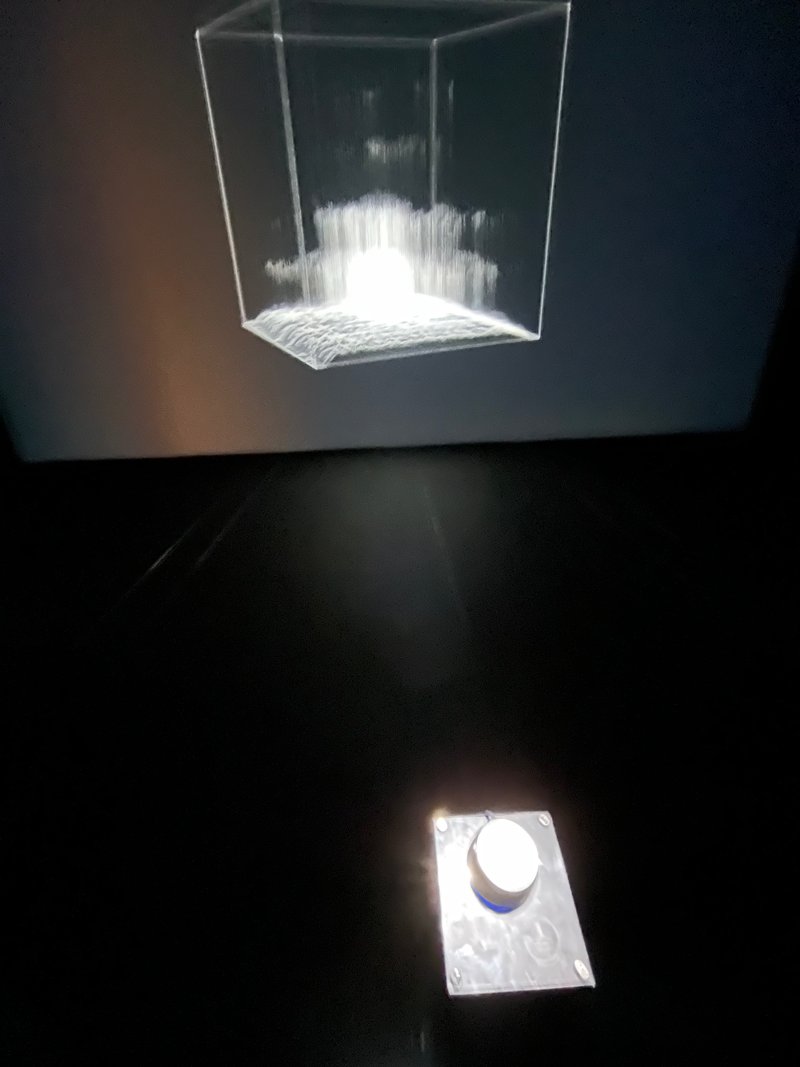

不可視、不可聴(ICCヴァージョン)

坂本龍一 真鍋大度

札幌国際芸術祭2014で制作・発表された作品。

「知覚できない電磁波を技術で可視化、可聴化して、現代社会において欠かせないインフラでありながら普段は気付かれない電磁波の流れを多様な形で顕在化している」とキャプションにて紹介されていた。

サウンド・プログラミングやソフトウェア・エンジニアリング、プロダクション・マネジメントなど坂本や真鍋の他にも作品に関わった人が記載されていた。

見えない世界を音や描写を手段に示すことはこれまでの芸術でも取り組みがあったり、科学の分野で見えないものを可視化、可聴化することはこれまでもあっただろう。この作品は、まさに科学と芸術の狭間でどちらも大きく関わりあうことで一つの作品となっている。そして、さまざまな世界の都市で展示されるたびに展示会場の異なる特性を鑑みて作品を変化・発展されたところからも、作品を展示するに留まらずに、空間にあわせて作品をデザインを重ねていく不可逆性も興味深い。

展示は、鑑賞者がダイヤルにて周波数や表現の方法を変えることで表現の違いを楽むことができる。一人の働きかけによって20人程の鑑賞者の体験が左右されることも面白い。周波数の高低で音の高低や、表現される形にも変化を与える。

身近にあるが知覚できない近くて遠い存在である電磁波を技術を用いて見て、聞こえるものとして捉えて作品にした本作品から、いかになくては生活できない物質たちに囲まれていながらもそれらに気付かず生活していたか考えさせられた。

真鍋大度 ライゾマティクス カイル・マクドナルド

AI技術を用いて観客の入力したテキストに応じてリアルタイムに背景が変化するMVを創り出す作品。

作品の特徴として、観客が入力するテキストにもとづき、AIが動的に背景のエフェクトを創り出す点とキャプションにて紹介されていた。この技術は2022年に注目を集めたものの、当初は画像にエフェクトを加えることにも数十秒求められたが、1年もかからずして数十ミリ秒で処理が可能になり、事前に作成されたCG映像にリアルタイムにエフェクトを適用できるようになったと説明されていた。

まさに紹介されていたように「現代美術におけるAI技術の可能性を示している」そのものだった。作品から受動的に受け取る・享受する芸術体験から、インタラクティブな観客の参加によって主体的に作品に関わることができる芸術体験の変化が感じられた。

このようなその場のリアルタイムが求められる作品には「主体的に関わる観客」が必要だが、テキストの入力を試みる人が少ないことが印象的だった。鑑賞者が置いておかれた状態だとその場の作品の発展は難しいだろう。新たな分野の作品が世に知られていく過渡期であることが認識できた。

余談になるが、最近哲学を勉強する中でアンチミメーシスに興味を持ち、「嘘の衰退」の和訳をしていた。ワイルドが「嘘の衰退」で以下のように記述している。

as a corollary from this, that external Nature also imitates Art.

上記の坂本氏の内容を読んだときに、人生や自然界に存在するものは芸術によって見出されて、見方も芸術に影響されるとするワイルドの思想と相反するように感じられた。相反するものなのかもどちらも勉強不足で真意は掴めておらずだが、芸術家は自然をよく模倣する者として捉えたギリシャのミメーシスも、芸術によって見出されるとするアンチミメーシスも坂本氏の言葉を読んで人生や自然界において人間が関与する上で考え方という哲学に左右されるため結局のところ出発点の違いで二項対立のように見えていた思想も近い部分があることに気付かされた。

今回の展示から、テクノロジーとアートの関わり合いで新たなアートの可能性を模索した軌跡に触れた。また、今回の展示の分野と異なるが、技術を主役とするメディアアートや、インタラクティブな作品へも関心が広がったため、また別の展示会に足を運びたい。

拙い文章を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?