徒歩旅行でいくロゴ制作、誕生秘話

こんにちは、高橋真美です。前回の水上さんの合宿徒然日記からいよいよ、デザインプロセスの話がやってきました。

いわば制作秘話とも言えるこの投稿においては、比嘉さん、水上さんに強く後押しを受け公開が決まったのですが、私自身も意義あることだと考えていました。その理由は、デザインワークの途中経過が語られることはそれほど多くないと感じること、それに加えて今回、私たち3人が駆け抜けた一連の流れがなかなかユニークで、これはひょっとすると、分野を問わず「異業種間で仕事をしている」方に興味深い内容なのではないか、と確信したからです。

前回私が書いた、第2回

にて、私はこれまでプロフェッショナルデザイナーとして活動してきたわけではない、と言うことを書きました。そのようなこともあり、正直今も、私が人類学という専門性をもつお2人との協働において綴ることには、まったく後ろめたさがないと言えばそれは真実ではありません。しかしながら、やはりメッシュワークのお2人と私の関係は、通常のロゴ制作の過程での発注者と制作者の関係を超え、相互作用していたのは明らかです。

さあ、メッシュワーク的デザインの世界へようこそ!

実験編:合宿を経て、私からのリフレクション

前回水上さんが独特のリズムで刻んでくれた宇佐美の”Wayfaring”、徒歩旅行。ここで文字通り、私たちは”人類学者的歩き方”を実践しました。旅を終えてからしばらく、この旅の意味についてあれやこれや悩んだ私は、今度は私から、何かしらの提案をしてみようという考えが湧いてきたのです。

それは、ビジュアライズの過程を一緒に体験していただく、という小さな実験でした。まずは「各々が道中にチェキで撮った写真を比較して見比べてみる」ということに加え、「宇佐美の町を歩いた2日間の軌跡をでなぞってもらう」という軌跡の視覚化を(身体の一部を使って)お2人にお願いする、というアクティビティをお願いしました。その結果が以下です。

目的地を決めず、その時々で五感で得た情報をもとに歩みを進めたのが左2つの「宇佐美市街地」。反対に、目的地が明確に存在しGPSを使って最短ルートを歩いたのが「来宮駅〜熱海駅」。こうして進行行程を視覚化すると「線」の成り立ちに違いがあり、「メッシュワーク」な様子が浮かび上がったのが前者の方だということは明らかです。

こうして全体を見ると、なんとなく既に視覚要素が表出しているようにも見えます。むしろこの形をそのままシンボルにすることも出来そうでもあります(単純に、お2人のハンドライティングによる表出も興味深かった)。しかし、このプロセスはあくまでも「フィールドワークを体験させてもらった私からのメッシュワークへの働きかけ」であり、視覚化を身体感覚として体験してもらう、という意図がありました。

再定義編:人類学者の内なる眼差しを再考する

合宿と実験を経て次に行ったこと、それはメッシュワークのコンセプト、「人類学者のものの見方」への新たな意味付けでした。これまで比嘉さん、水上さんから自身の言葉で、彼らが自らの存在をどう捉えているかについては、多くの共有をもらっていましたし、シンボルの元になりそうな視覚的な要素は、先の「実験」の段階で現れていました。

しかし、これらをそのまま取り上げることは、シンボルとして形を成すには不十分でした。なぜなら、メッシュワークの本質について、私自身が思考するプロセスをまだ踏んでいなかったからです。

”網目上のような”イメージを用いたり、”目”の幾何学を用いるといった「コンセプトの直接的な視覚化」ももちろん、形成上の手段としては有効です。しかし、これらはどちらかというと彼らの「状態」で、人類学者がアカデミアを跳びこえ、今後社会で多様なビジネスとの協働していくうえでの「価値」の意味を、デザイナーが考え(頭と心で)形にすることは特に今回、非常に重要でした。

そこで、時間を少し巻き戻し、メッシュワークのお2人とのやりとりを再度思い出してみました(人類学そのものについて、書籍を読んだりすることよりも、実際に私が身をもって「体験」したことをベースに思考することに)。

真っ先に思い出されたのは、合宿時に比嘉さんから聞いた、以下のこと。

「人類学者は本質をつくことがあるゆえに、クライアントにとっては気がつきたくなかったことにさえも気づかされることがたびたび起きる。そのため私たちは煙たがられる存在だったりもする」

「外部からやってきて知識を注入していくコンサル的な役割ではなく、自分たちも渦中に取り込まれクライアントとともに変化していく存在でありたい」

また、かつて私がImpact HUB Tokyoの空間プロジェクトにおいて、比嘉さんからアドバイスをいただいた経験、さらに随所で記事として残っているお2人が話されていたことなどを含めて相談した結果導きだされたのが、

「人類学者は、本質を柔らかく浮かび上がらせる炎、間接照明のように照らす存在である」

という結論でした。

重要なのは、この「灯り」は、解答を差し出すように被写体を強く照らすスポットライト的な存在(啓蒙=Enlightment)ではなく、やわらかな像によって結ばれていく光だということです。これは極めて、手段重視の直線的「輸送」ではなく、焦点を作らず光の方向もひとつではないメッシュワーク的「徒歩」であり、お2人の存在を的確に表現しているといっても過言ではないということで、3名の間で納得のいくコンセプトでした。

デザインプロセス編:人類学者の内なる眼差しを再考する

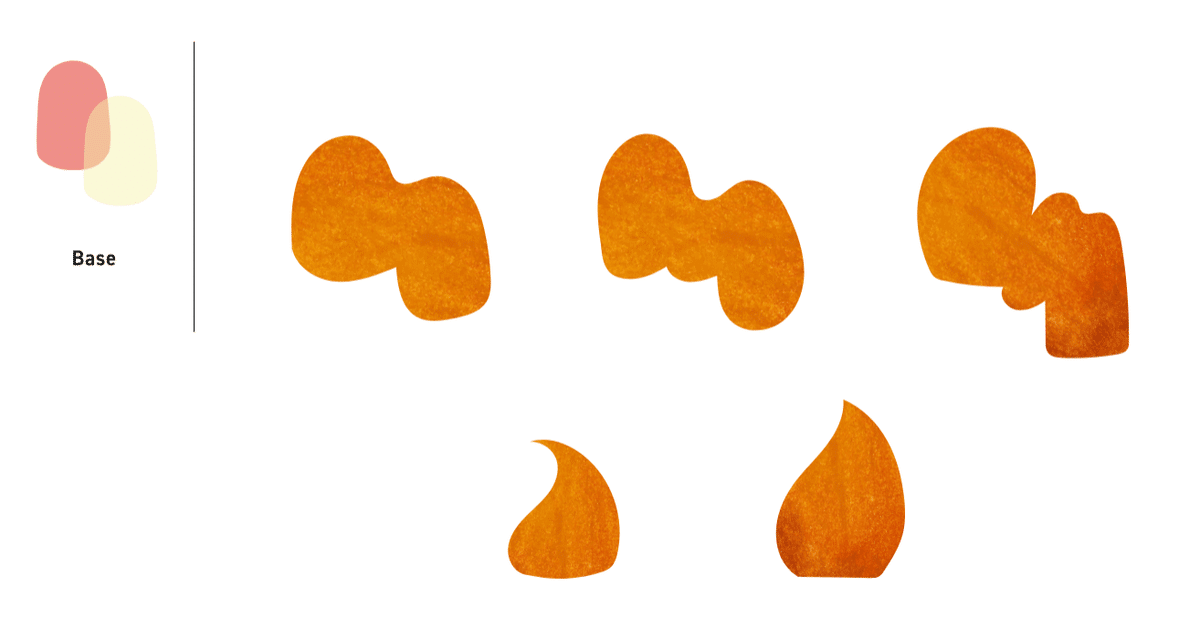

ここまで決まればあとはビジュアルの話です。特にここでは、比嘉さん、水上さんのコメントからインスピレーションを受け、形が発展していきました。

水上さんより…

「社会の中での一隅に自ら身を置きつつも、灯りを持ち続けること」

「手燭のようなもので部屋の角を照らすイメージ。その時光が壁に反射して持ち手の顔もより照らされるかもしれない」

比嘉さんより…

「光源があるわけではない」

「何かの中心的な部分を作りたくはない」

「かたちが整うことでクールに見えてしまうことは本望ではない」

※ロゴにおいては、一般的にグラデーションは採用しないのが一般的ですが、メッシュワークの存在が常に他者との関係性によって変化する「一様ではないさま」を表現するために、今回はあえて用いることにしました

ここまで展開し完成を目前にしたところで、実はひとつの「ちゃぶ台返し」がありました。

それは「自分たちが何者か、という自己認知はなされたが、メッシュワーク自身が他者からどう捉えられるか、という点においてはさらに議論が必要ではないか」という指摘だったのです。

これは、メッシュワークの共同創業者である槌屋さんからの意見で、「照らし照らされる存在」である認識に加え、「人類学的に俯瞰する冷静さ」、「知的活動であること」、「ギーク度」などが新たにキーワードに加えられたのでした。

当時を振り返ると、(「再定義編」で述べたように)既に新たな意味付けをしていまし、「これ以上どのように意味付けをするのか」と戸惑いもありました。しかし、槌屋さんと会話を重ねていくうちに、それまではあくまでも「自己認知の価値」にとどまっており、「その価値を第三者がどういう存在としてとらえるか(どう捉えて欲しいか)」においては、確かに熟考していなかったポイントでもあったのです。

これは、人類学者としての比嘉さんのありかたを深く理解していた槌屋さんだからこそ見えたことで、比嘉さんの理知性をもっと全面に出せないか、という「デザインワークに加わっていない人からのある種の新鮮な視点」でもありました。

あれやこれやと再&熟考後、最終的に提案したのがこちら。

これらは、「サイアノタイプ 」と呼ばれる、いわばカメラを使わない写真(薬品を塗布した紙の上に、物体を載せ紫外線に反応させて像を浮かび上がらせる、という古典技法のひとつ)のことで、私がしばらく前から個人で制作をしているものでした。

シアンのブルー(学者としての理知的なイメージを表す色)、また人が自然(日光)の力を借りるプロセス(リフレクティブである)、日照の具合によっては青の一定ではないこと(相応が変化する)というポイントがピタリと合ったのはまさに灯台下暗し、私自身の中にあったことだったのかもしれません。

最後に

初めて本格的にロゴデザインの仕事を、さらに制作の道のりについて赤裸々に自らが綴る機会を得て、少々狼狽しながらもこの仕事を再度整理することが出来たのは、とても幸運なことでした。

おそらく、今回の話は数多あるロゴデザインの過程とはかなり異なるはずです。もちろん、納期に余裕があったから実現しえたのですが、重要なことは「産声をあげたばかりの企業が、今後社会でどのような役割を果たしていくのか」ということについての徹底した思考と議論に、依頼者であるメッシュワークの2名のみならずデザイナーの私も加わらせてもらった、ということだと思っています。

逆説的にみれば、「ロゴをデザインする」デザイナー側の作業においては、上記の一連のプロセスの中で私が仕掛けた「実験」は不必要だったかもしれません。さらにもっと言えば、宇佐美への合宿ですらも実行せずともクリエイションはなし得たのではないか。そう思われる人がいてもなんら不思議ではありません。

しかしやはり、このプロセスは今回必然だったことはいうまでもありません。この一見非合理なプロセスこそ、メッシュワークにおける合理であり、比嘉さん水上さんの理知の中に確固と存在する人間を信じる良心に直結しているのではないか、と。言い換えれば、お2人が私を「プロフェッショナルデザイナー」ではなく、「協働したい相手」として選んだからこそ生まれた創作だったのではないでしょうか。

最後に、比嘉さんが制作の途中で共有してくれた過去の対談について、紹介したいと思います。

比嘉:(調査期間全体が)2年だったら1年は「わからない」状態。

上平:根気強く、わからないことをわからないまま自分の中で受け止め続けなければいけない

少なくとも人類学的な観点での「わかる」は、観察でわかることは入り口レベルでしかなくて、そこからもっともっと踏み込んでいく先が存在するっていうイメージ

設定された関係性ではなくて、その「主客」が入れ替わっていくような出来事なんですよね。私のことを聞かれるってことは、相手との関係が何かそこで変わっていること

出典:態度リサーチ#1 「学びえぬものをいかに学ぶか」について、人類学者に聞く

人類学者が自らの専門分野において俯瞰する、これほど説得力のある考察はないと思うほどですが、制作を終えた今、私が経験したのはまさに、人類学者と同じ歩みだったのです。

分からないことを受け止め(合宿の目的やメッシュワークの抽象的概念の理解に時間を要する)、観察からさらに踏み込み(「照らし出す灯り」というコンセプトからの踏み込み)、相手との関係性の変化(デザイナーも議論に加わり、クライアントもコンセプトからデザインについて熟考し意見する)を受け入れる。

これは見方を少し変えれば、デザイナーという存在は「視覚表現を通じてクライアントが抱える問題を解決する」立場よりも、「視覚表現によって、クライアント自身が前進するための新たな解決の手がかりを見出すサポートをする」、と言う方が自然なのかもしれません。そしてデザイナー自身も、クライアントから解決の糸口を提示されることがある。人類学者の目をインストールさせられた私の今後の仕事は、この体験におおいに基づき展開していくことになりそうです。

ここまでお読みいただいた方に、少しでも「ほお!」と何かしらの発見があれば…いえ、なにも発見がなくても、たとえ抱かれたのが違和感だとしても何かしらの作用があれば、それはやはりメッシュワークと仕事をした身としては大変意味のあることだと思っています。

拙稿にお付き合いいただき、深く感謝します。ありがとうございました!

(デザイナー・高橋真美)

<高橋真美 プロフィール>

2018年より、Impact HUB Tokyo(IHT)のコミュニティビルダーとして、空間づくり、またグラフィックデザインや写真撮影などのヴィジュアル制作を担当。2022年よりIHTのインハウスデザイナーとして独立、起業家伴走の経験を活かし、小規模チームのクリエイティブサポートに取り組む傍ら、写真を主に自身の作品制作も行う。

東京生まれ、大学ではコミュニケーションデザインを学ぶ。書店員を経て英国留学、帰国後は英照明ブランドの日本事業設立および市場展開に従事後、IHTのチームメンバーとして参加する。現在は在住6年になる調布市と両親の故郷である群馬県の三市とを行ったりきたり。今再訪したい一番の土地は、極東ロシアの先住民族「ウデヘ」の住むクラスニヤール村。

@mami_tkhs

https://www.instagram.com/mami_tkhs/

つづき 最終回(メッシュワーク・比嘉)

メッシュワークのロゴデザイン連載一覧

第1回(メッシュワーク・比嘉)

第2回(デザイナー・高橋)

第3、4回(メッシュワーク・水上)

第5回・今回(デザイナー・高橋)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?