読書でイタリア探訪 〜後編〜

読書でイタリアを旅する。

そんなテーマで選書した作品たちを、前後編に分けてご紹介する。

↓前編はこちらから

井上ひさし|ボローニャ紀行

少しマニアックかもしれないが、井上ひさしさんの『ボローニャ紀行』も、紹介せずにはいられない作品だ。

ボローニャは、私が大学時代に留学していた街で、思い出深い土地なのだ。

ボローニャに留学する際、事前にボローニャについて知っておきたいと思い、手に取った作品が『ボローニャ紀行』だった。

その後、私がイタリア渡航時に持っていった唯一の本でもあり、留学中に日本語に飢えた時に何度も読み返した本でもあった。

個人的な思い入れが強すぎて、公平な目でこの作品を評価することが難しくなっているかもしれない。

井上ひさしさんといえば、本の蒐集家としてよく知られている。集めた本の重みで床が抜けたというエピソードは、本好きの間では有名だ。

本作はそんな井上さんが、イタリアのボローニャに取材旅行をした際の記録が、ボローニャの歴史や文化の解説とともに記されている。

正直、この本さえ読めば、ボローニャについてひと通り学んだと言っても差し支えない。私が現地で生活する中で学んだ、ボローニャの歴史や文化について、割と幅広く書かれていた。

人気の観光地も、現地のニッチな産業も、地元の共同体の面白い活動も、広く取り上げられている。イタリア渡航前に読んでおいて、本当に良かったと思う。

海外に旅行するとき、現地に赴く前にその土地に関する本を読みたいと思うのが、読書好きの習性ではないだろうか。私はその事前読書のおかげで、海外旅行の経験がより豊かになっていると感じる。

読書は、それ単体で完結する行為ではなくて、その前後の行動にも影響を及ぼす。本を読むことで、知識や経験を吸収するための下地ができるのだ。

イタリアが舞台の小説たち

イタリアが舞台の小説は数多くある。

私が特に好きなのは、ダン・ブラウンさんの「ラングドンシリーズ」だ。

イタリアだけでなく、フランスやスペインなど、ヨーロッパの歴史ある都市を舞台に、歴史や科学、芸術などが交錯する、壮大なスケールのサスペンスとなっている。

『天使と悪魔』『インフェルノ』『ダ・ヴィンチ・コード』。この3作品は文句なしに面白い。

ヴァチカンやフィレンツェなど、イタリアの街並みを舞台に、主人公たちが激しい追跡劇を繰り広げる。自分が一度訪れたことのある場所が出てくると、嬉しくなる。

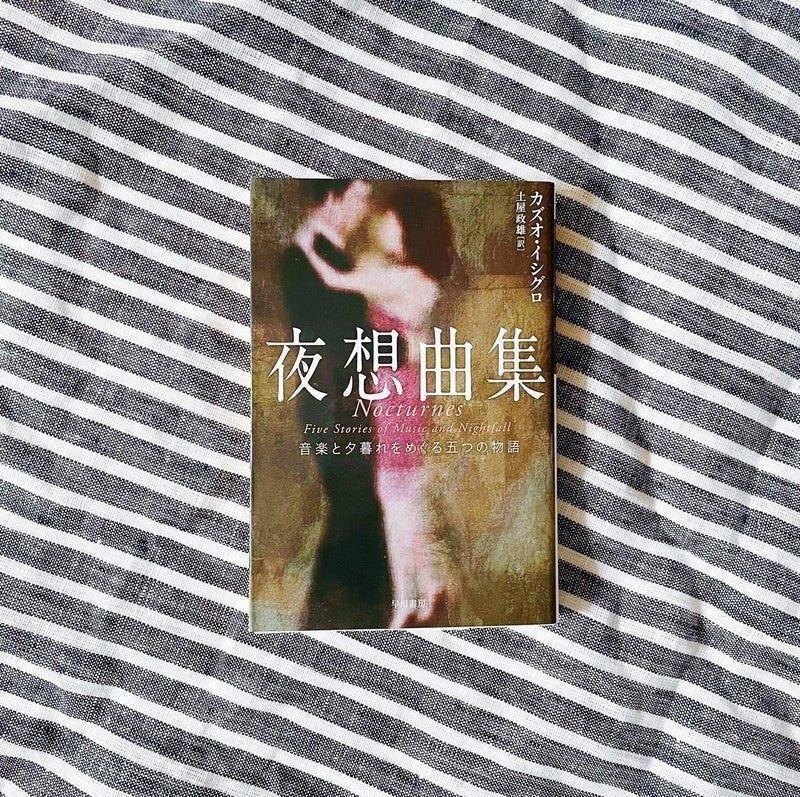

カズオ・イシグロさんの『夜想曲集』の中にある短編「老歌手」も良い。

ヴェネツィアが舞台の小説で、ゴンドラに乗って歌と演奏をするシーンに、胸を打たれる。

夜の運河で、ホテルの窓の向こうにいる女性を見上げながら、歌を歌うという舞台設定が完璧すぎた。

ブッツァーティ|タタール人の砂漠

イタリアに関する本をいくつか紹介してきたが、実はイタリア人作家の本に関しては、ほとんど読んだことがない。

ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』も、イタロ・カルヴィーノの『見えない都市』も、大学時代に挑戦したのだが、挫折している。

それ以来、イタリア文学は肌に合わないという先入観ができてしまって、なかなか手を出せずにいる。

ステファノ・ベンニの『海底バール』など、好きな小説もあるのだけれど、積極的に読むことはしていない。

そんな中、2022年に読んで自分の中で大ヒットした小説がある。それがブッツァーティの『タタール人の砂漠』だ。

『タタール人の砂漠』は、幻想小説の大家として知られる、二十世紀イタリア文学の鬼才・ブッツァーティの長編小説。

訳者解説によれば、1940年、イタリアが第二次世界大戦に参戦する前日に出版されたという、数奇な運命を辿った作品だ。国民の士気を高める内容ではなかったためか、当時はそれほど評価されなかったそうだ。

本作は、ジョヴァンニ・ドローゴという、ひとりの将校の一生を描いた小説だ。

辺境の砦に配属されたドローゴは、平和だが単調な日々の繰り返しに、貴重な青春時代を浪費していると不安を覚え、早々に砦を脱することを決意する。

しかし、砦の生活に慣れ親しむうちに、異動の機会を逸し、やがて他の将校と同じように、いつ来襲するとも分からない敵との劇的な戦いを期待しつつ、無為な毎日を過ごしていく。

終盤、ドローゴは肝臓障害を患い、衰弱していく。そんな状況下で、彼が一生を通じて待ち望んでいた北国の部隊が、ついに砦に攻め込んでくる。

ドローゴは重い身体を引きずって戦に参加しようとするが、現役の兵たちからはお払い箱にされる。そして最後は、ひとり寂しく病室で死んでいくのだ。

ドローゴの人生は、まさに私たちの人生そのものだ。

何か特別なことが起こるという、期待や幻想を支えにして、人は生きている。そんな期待に反して、現実は何も起こらず、虚しく時は流れていくことがほとんどだ。

こうした、誰の人生にも通じる普遍的なテーマが描かれている点が、本作が世界中で多くの読者を獲得している一因だろう。

本作を読んでいると、時の流れの残酷さに、胸が苦しくなる。私たちの事情などお構いなしに、一方向に流れゆく時間の中で、ひとたび機会を逃してしまうと、もう後戻りすることはできない。

ドローゴの人生には、あの時こうしていれば……というターニングポイントがいくつもある。それだけに、最後まで思い通りの展開が起こらず、寂しく亡くなってしまうドローゴに、どうしようもないやりきれなさを感じる。

そして読者は思うのだ。これは、自分の姿でもあるのではないか……と。

世に数多ある本の中で、どの本を選択し読んでいくのかは、読書好きを悩ませる命題のひとつだ。私はできる限り、自分らしい選書をしていきたいと思っている。

文学賞の受賞作とか、多くの人が賞賛する本は間違いなく面白くて、外れがない。

でもそういう本だけではなくて、自分の人生に紐付く「私らしい本」を、偶然や運命が運んできてくれた本との出会いを、逃したくないと思う。

イタリアに関する本は、自分にとってまさしくそういう本だ。自分の人生がイタリアと密接に交差したことで、関心を持ち、手に取るようになった。

この記事が誰かにとって、イタリアの本との交差点になってくれたら、これほど嬉しいことはない。

読書でイタリアを訪れる。そんな休日はいかがだろうか。

こちらの記事は、以前「今日も、読書。」に書いた記事を修正・再掲したものです。

↓読書で世界一周するという壮大な挑戦をしています。

↓おすすめ記事です!次の連休は、ブックホテルでゆっくりと。

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?