【19】清酒醸造の微生物(1) -酵母⑥-

一度に読む(書く)文量を超えたので、記事を分割しています。

-酵母①-・-酵母②-・-酵母③-・-酵母④-で、日本醸造協会から頒布されている「きょうかい酵母」の清酒用酵母の紹介が一段落しましたが、「きょうかい酵母以外」にも広く使われている清酒用酵母があります。

-酵母⑤-できょうかい系以外の酵母をまとめるはずでしたが、公設機関による研究について47都道府県分を並べることにしたので、民間・大学による研究開発酵母と分割しました。そして47都道府県並べた結果、情報が膨大になってしまったので東西に分けています……。

今回は北海道から愛知県までの1都1道21県、次回三重県から沖縄県までの2府22県を記載して、酵母の話を一旦終えたいと思います。

※都道府県は都道府県コード順、7地方区分によって分類しましたので、三重県を近畿地方として掲載しています。

北海道

47都道府県全てを並べてスタートしましたが、初っ端の北海道において、独自の清酒酵母は見当たりませんでした……(ワイン酵母の研究は北海道立総合研究機構にて行われていました)。

道総研における「乾燥酵母」の研究開発については、きょうかい酵母の方で紹介しております。

東北地方

青森県

青森県では、酵母は「青森県産業技術センター(弘前工業研究所)」の発酵食品開発部が担当しており、日本醸造協会との共同開発により、現在までに4種類の酵⺟が県内に配布され、2017年(平成29年)からは県外配布も⾏っています。

1.まほろば華

1997年から利用されている⻘森県初の県産酵⺟。2~4の親株。酢酸イソアミルとカプロン酸エチルのバランス良、酸味はやや低め。低温発酵、アルコール耐性に優れている。

2.まほろば吟

2003年利用開始。カプロン酸エチル⾼⽣産性、酸低生産性。泡なしで、アルコール耐性がやや低い。

3.まほろば醇

2003年利用開始。カプロン酸エチルと酢酸イソアミルのバランス良、酸味がきれいで⾹味の調和したお酒に仕上がる。泡なしで、アルコール耐性は「まほろば吟」より⾼い。

4.まほろば芳

2003年利用開始。酢酸イソアミル⾼⽣産性、酸味がきれいで⾹味良好。泡なしで、アルコール耐性が⾼い。

なお、先述の「弘前大学白神酵母」についても、産学官連携プロジェクトとして青森県産業技術センターが参画しています。

岩手県

GI岩手の際にも触れていますが、「オールいわて清酒」を表示する場合は、「米及び米こうじが岩手県内で収穫した米、麴菌及び酵母は岩手県内で育種された菌株で、別途、業務実施要領に定めるものを用いたもの」とあります。この米や微生物の品種の開発・管理を「岩手県工業技術センター」と「岩手県酒造組合」が行っています。

酵母については、岩手県が開発したオリジナル酵母「ジョバンニの調べ」「ゆうこの想い」を使用していることが条件です。

岩手県でも、平成のはじめに吟醸用の酵母として「岩手2号酵母」が分離され、長らく使われてきましたが、平成22年から新しい岩手のオリジナル酵母「ゆうこの想い」と「ジョバンニの調べ」の2種類の酵母が発表され、使われ始めました。「ゆうこの想い」は穏やかな香りと、優しい味わいになりやすく、「ジョバンニの調べ」は薫り高く、華やかな味わいになります。

上記引用中にある「岩手2号酵母」は、正確には1993年(平成5年)から頒布されている吟醸酒用酵母「岩手吟醸2号」と思われます(なお「岩手2号」「岩手3号」という酵母が1960~1980年代頃に頒布されていたようです)。

岩手県工業技術センターが、この岩手吟醸2号を親株として、Wallerstein Nutrient(WLN)培地上で緑色の変化が遅い酸低生産株から選抜したところ、従来よりも吟醸香の生成が高く、酸の生成が低い2株の有望株が得られました(下記リンク先の「(3)食品加工・醸造系21 基盤的・先導的技術研究開発事業「優良清酒酵母の選抜」(食品醸造技術部 米倉 裕一)」がその研究報告になります)。

はっきりと結び付ける文言が見つかっていないのですが、酵母の特徴から、この試験で得られたNo.13株が「ジョバンニの調べ」、No.18株が「ゆうこの想い」になったと思われます。この個性的な酵母の名前については、第29回きき酒道岩手県大会の優勝者、準優勝者により、実際に新酵母で醸したお酒を飲んで、そこからイメージした名称をつけたそうです。

なお、「ゆうこの想い」の産みの親である、岩手県工業技術センター・醸造技術部(当時)の方が山口佑子さん(その後ご結婚されて現在の姓は「山下」)とのこと。……だから「ゆうこの想い」なんでしょうね。

宮城県

宮城県では1990年(平成2年)に「宮城県工業技術センター」において、先端技術科、基礎技術科、醸造科、食品加工科が置かれましたが、それまでは「宮城県酒造(協同)組合醸造試験所」が酵母の分離・保存等を行っていました(きょうかい12号酵母の紹介の際にも登場しています)。工業技術センターは1999年(平成11年)に「宮城県産業技術総合センター」に改編され、「食品バイオ技術部」が現在に至るまで醸造関連を担当しています。

なお、宮城県酒造組合には今では醸造試験所を置かず、技術担当の参事が1名所属しているのみとなっています。

同センターからは現在下記の4種類の酵母が頒布されています。

1.宮城マイ酵母(2000年~;泡なし株2004年~)

きょうかい12号酵母の原株である「(初代)宮城酵母」を親株とした純⽶酒製造⽤酵⺟。初代宮城酵母の中から高アルコール濃度下での生存性を指標に自然変異株を選抜したもの。後にfroth flotation法により泡なし株を取得。

2.みやぎ酵母・愛実(2001年~)

特殊な設備を要せずに発酵停止型の低アルコール濃度純米酒を小規模の製造場でも安定的に製造したいという県酒造業界の要望に応えるため、ビシナルジケトン類(ダイアセチルを含む)の前駆物質αヒドロキシ酸類の低蓄積性酵母を宮城県と宮城県酒造組合が共同で開発した、低アルコール濃度清酒⽤酵⺟。きょうかい7号酵母を親株とし、EMS(エチルメタンスルホン酸)による化学変異株より、分岐鎖アミノ酸アナログに対する感受性を指標として選抜した。

3.吟醸用宮城酵母(1999年~)

宮城県酒造組合醸造試験所が1994年(平成6年)までに分離・収集した酵母の中から選抜した酵母。1999年より頒布開始。

4.宮城酵⺟・ほの馥(2010年~)

吟醸⽤宮城酵⺟からEMSによる化学変異株よりセルレニン耐性を指標として選抜した吟醸酒製造⽤酵⺟。2010年に3種の吟醸酒用酵母(宮城MY-4008、同4017、同4021)を開発していますが、たぶんMY-4021酵母だと思います(執筆時点で特定できる文章みつけられず)。

秋田県

秋田県は1927年(昭和2年)10月に「秋田県工業試験場醸造部」が創設され、1931年(昭和6年)5月に「秋田県醸造試験場」として独立しました(きょうかい1501号の分離時点でもこの名称です)。その後、改組・改称が行われ、2010年(平成22年)4月に現在の「秋田県総合食品研究センター」となっています。

その間に秋田県では、新政酒造由来の「きょうかい6号酵母」(1930年)、醸造試験場で開発した「きょうかい1501号酵母」(1991年)と、2つのきょうかい酵母が生まれていますが、それ以外にも多くの酵母を開発しています。

以下に秋田県酒造協同組合が掲載している秋田県酵母を載せますが、数が多いので個々の紹介は省略します。

秋田流花酵母・AK-1 (1991年) →きょうかい1501号酵母

さわやか、軽快なタイプ、ほどよく吟醸香があり後味軽い

秋田流雅酵母・AK-4 (1998年)

香り華やか、上品な味わい、低アルコール酒用

こまち酵母 (2002年)

吟醸香が高く含み香があり、酸の生成少なく後味まろやか

秋田純米酵母 (2004年)

吟醸香、含み香があり、きめ細かく、なめらかな味

華こまち酵母 (2007年)

香り華やか、きめ細かく、なめらかな味

秋田酵母No.15 (2009年)

香りはメロン様で華やか、味は膨らみタイプ

秋田酵母No.12 (2009年)

香りはバナナ様、味は軽快・爽やかタイプ

こまち酵母スペシャル (2012年)

香りは極めて華やか、味は華やか・膨らみタイプ

秋田蔵付分離酵母 (2012年~)

酒蔵には蔵付き酵母が棲みつき、各蔵元が醸すお酒の香りや味わいの特徴の一因にもなっています。秋田県では秋田県酒造組合と共同で酵母の分離技術を確立し、県内の酒蔵に古くから棲みつく清酒酵母を永年の眠りから目覚めさせ、純粋培養して「秋田蔵付分離酵母」としました。これまでに、酒蔵の神棚や、天井近くの柱に貼り付けてあったお札、破魔矢などから清酒酵母の分離に成功しました。

平成24年度に4銘柄で販売をスタートした「秋田蔵付分離酵母」純米酒シリーズは、平成25年度は13銘柄、以降さらに銘柄数を増やし、それぞれの蔵元が「秋田蔵付分離酵母」の特徴を活かした純米酒の開発を進めています。

こまち酵母R-5 (2013年)

香り華やか、味は華やか・軽快タイプ

AKITA雪国酵母(UT-1) (2014年)

リンゴ・メロン様の吟醸香の一成分であるカプロン酸エチルの生成が高く、アルコール耐性を有し、香りの変化が少ない(2015年11月特許出願)

AKITA雪国酵母(UT-2) (2015年)

カプロン酸エチル(リンゴ・メロン様の吟醸香)、酢酸イソアミル(バナナ様の吟醸香)を同程度生成し、アルコール耐性を有する

山形県

山形県でも「山形県工業技術センター」が数々の醸造支援を行っており、県独自の酒米の開発の他、酵母の研究開発も行われています。

1 はじめに

昭和の後半、山形県における清酒酵母の開発は、全国新酒鑑評会における金賞受賞を目指したところから始まった。現在でこそ、山形は金賞を多数受賞できる県として認知されているが、昭和の終り頃は目立った成績もなく、昭和61年には受賞数0という状況も経験していた。当時は、全国新酒鑑評会で金賞を取ることが、蔵元の売り上げに大きく貢献していた時代であり、山形の知名度を上げるため、金賞受賞数の増加は必須課題であった。

2 山形KA酵母の開発

その当時、吟醸造りに使用する酵母の中心は、きょうかい9号(K9)酵母であった。ご存知のように、K9酵母の元株は(株)熊本県酒造研究所の「熊本酵母」であるが、同研究所には、K9酵母の他、熊本1号(KA-1)や熊本4号(KA-4)などの優良酵母が幾つも保存されていた。酵母開発のスタートは、県外から優良な清酒酵母を譲り受け、県内の各清酒製造場で試験醸造を行い、山形の環境に適する酵母を選抜することであった。全国の吟醸先進県の協力を得て、最終的に本県の吟醸造りに最適だったのがKA-1酵母であった。その後、発酵力や香味バランスを指標に選抜と分離を繰り返し、現在の「山形KA酵母」が完成した。

(中略)

3 山形酵母の多様化

山形KA酵母の開発以降も様々な酵母開発が行われた。平成3年には、低アルコール清酒用の「山形清々酵母」(YK0107,YK2911)、平成8年には、少酸タイプの「Y-1酵母」、さらに、平成14年には、山形県が特許を所有するチロソール高生産性の「TY24酵母」が開発された。

上記引用中にあるように、鑑評会の成績向上を目的として、県外の優秀な酵母から自県の特徴にあったものとして熊本1号酵母をターゲットとし、そこから選抜・分離して得られた酵母として「山形KA酵母」が開発されました。その後も酵母開発が続々と行われており、上記の他、山形KA酵母を改良した「山形NF-KA酵母」「YK009酵母」など、現在10種以上の清酒用酵母が頒布されているとのことです。

福島県

福島県では「福島県ハイテクプラザ」の会津若松技術支援センターに醸造・食品科が置かれています。福島県の全国新酒鑑評会の成績向上に尽力した鈴木賢二氏はこちらで副所長を務めていました(現在は退官し福島県酒造組合の特別顧問)。

福島県も山形県同様に昭和の終わりごろには全国新酒鑑評会の成績が低迷しており、1988年(昭和63年)から4年間にわたり、国と県から大型予算を受け、酒造工程の近代化についての研究プロジェクトが立ち上げられました。その中のテーマの一つに、福島県オリジナル酵母の開発があり、1991年(平成3年)に「F7-01酵母」が完成しました。この酵母は特有のフルーティーな香り(バナナ・メロン系=酢酸イソアミル系)、華やかで酸味の少ないソフトでマイルドな味わいを造り出すのが特徴で、福島県知事によって「うつくしま夢酵母」と名付けられました。その後、県内酒造メーカーおよび酒造組合から「清酒鑑評会用の出品酒などにも使用できる香りの高い吟醸用酵母が欲しい」という要望を受け、2003年(平成15年)から新たな酵母の開発に取り組み、2008年(平成20年)にイチゴ・リンゴ系=カプロン酸エチル系の3種の酵母が開発されました。C10(701-g3)・G30(901-A113)・R50(701-15)の3株がありますが、これらは「うつくしま煌酵母」と命名されています。

C10 イチゴ・リンゴ系の香りが極めて強い、華やかな香りが特徴。

R50 2種類(バナナ・メロン系とイチゴ・リンゴ系)の香りがあり、発酵力が強く、辛口の酒に最適。

G30 香りのバランスが良く、高級酒の製造向け。

煌酵母は、酸が高いという特徴があるのですが、これを純米で使用するとバランスを欠くことがあったため、2016年(平成28年)には低酸化と香味バランスが改良された株が開発されています。

県酵母9種について全ゲノム解析を実施した、という記載が令和元年度の清酒酵母・麴研究会講演要旨集にありましたので、夢酵母、煌酵母含めて9種は確実にあると思われます。

関東地方

茨城県

茨城県の酵母というと、「きょうかい10号酵母」こと「明利小川酵母」と、先にも紹介した明利酒類の「M310酵母」があまりにもメジャーすぎるのですが、茨城県の清酒の付加価値を高めるために、茨城県工業技術センターが1995年(平成7年)度より清酒酵母の開発に着手、きょうかい9号系酵母を親株として、1999年(平成11年)に「YS44」株が開発されました(公募によって「ひたち酵母」の愛称が付けられました)。実地製造試験を繰り返しながら酵母の改良も行われているので、配布されている新しい「ひたち酵母」はYS44株の元の性質からは変化していると思われます。

また、平成14年度に分離した、吟醸酒・純米吟醸酒に向く新しいタイプのひたち酵母であるが、今年度から広く配布を行い非常に好評な結果となった。県内の醸造場で純米吟醸酒を実地醸造したのでその結果を表5に示す。発酵力は現在大吟醸用酵母として県内の主力であるM310酵母と比較して

○ 発酵力が強力でもろみ後半でも発酵温度が低くできる

○ 香気成分は非常にカプロン酸エチルが高く、吟醸用として使いやすい

○ 低生酸性でアミノ酸も出にくいので、清酒の軽い仕上がりが期待できる

といったメリットが確認できた。

※文中に「表5」とあるのはおそらく「表3」の誤りと思われます。

引用した文献中にもありますが、茨城県が初めて開発した酒造好適米「ひたち錦」と共に開発が行われ、2003年(平成15年)に「ひたち錦」と「ひたち酵母」を用いた純茨城の酒「ピュア茨城」が誕生しています。

栃木県

栃木県では、1990年代にカプロン酸エチル高生産酵母の開発を目指した研究を開始したことが記録(「栃木県食品工業指導所研究報告」)からわかりましたが、国会図書館のライブラリで閲覧できる範囲と、現在webで公開されている報告書の間に10年ほど間隔が空いており、その間の経過がGoogle scholar検索でも引っ張れませんでした。

確認できた資料からはT-デルタ、T-1、T-S、T-Fの4種が存在しており、他で出てくるT-ND(ニュー・デルタ)はデルタからの派生と思われるのですが……。そして名前以外の特徴もハッキリ示された資料を見つけられていません……。情報が入りましたら追記したいと思います。

群馬県

群馬県においては、群馬県産業技術センターが、カプロン酸エチル高生産株である「群馬KAZE酵母」、酢酸イソアミル高生産株である「群馬G2酵母」、そして後述します「群馬227酵母」を現在頒布している、と日本醸造協会誌の2023年12月号にちょうど記載がありました。

「群馬KAZE酵母」は2001年(平成13年)、「群馬G2酵母」は1994年(平成6年)の「群馬県工業試験場研究報告」にて報告されているようですが、それらの文献はWEB上で閲覧ができませんでした。

他県同様に、群馬県のオリジナル米とオリジナル酵母で醸した「オール群馬県産」の日本酒の開発も行われています。

オール群馬県産日本酒 舞風

群馬県酒造組合、群馬県農業技術センター、群馬県立産業技術センターの協力により開発したオール群馬の地酒「舞風」。

群馬が生んだ酒造好適米「舞風」、「群馬KAZE酵母」などの群馬県開発の清酒酵母、そして、「群馬の水」で醸した「群馬生まれ、群馬育ち」の地酒です。

他県と大きく異なる点として、酵母の開発においてイオンビーム微生物育種で開発された「群馬227酵母」の存在です。

イオンビーム育種技術は我が国が世界を先導する量子ビームテクノロジーのlつである。サイクロトロンなどの大型の加速器で光の速度の数十%まで加速させたイオン粒子を植物の種子や葉、微生物の細胞に当てて、有用な形質の品種を育成する。イオンビームは、γ線や電子線とは異なり、遺伝子の限られた場所だけに大きなエネルギーを与えるため、原品種の良い特性を保持しながら、目的の形質だけをワンポイントで改変できることや、他の育種法では得られにくい新しい形質を作り出せることが特徴とされている。

「サイクロトロンなど」の記載があるように、何処でもできる育種法ではないので、高崎量子応用研究所(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構)との共同研究として、高崎量子応用研究所イオン照射研究施設(TIARA)にて行われています。

「群馬227酵母」は吟醸酒に使用する香気成分高生産株の取得を主目的として、きょうかい901号酵母を主な親株としてイオンビーム微生物育種により開発されました。カプロン酸エチル生産量は親株および対照のKAZE酵母(2号)より多いものの、発酵力は劣ると上記文献にありました。

なお、地理的表示「利根沼田」では、群馬KAZE酵母、群馬G2酵母および蔵付きの酵母の使用が求められていますが、群馬227酵母は何で除外されたのでしょうかね…。

埼玉県

埼玉県においても2000年代から酵母の採取・分離・選抜を開始していたことが確認できておりまして、埼玉県産業技術総合センター研究報告では2003年(平成15年)以降の研究報告がWEBで閲覧可能でした。

報告書を順に追っていくと、2008年(平成20年)に新たに得られた酵母を「埼玉E酵母」「埼玉F酵母」としています。2009年(平成21年)にはさらに「埼玉YY酵母」「埼玉MR酵母」、2011年(平成23年)に「埼玉G酵母」「埼玉H酵母」が加わっています。

公開されている2021年度(令和3年度)までの報告書から確認出来た範囲では、A, A01, BK2, C, D, E, F, G, H, YY, MRの11種があるようですが、A, A01, BK2, C, Dの5株については2003年以前に確立したものと見られ、どこから来た酵母なのか、またそれぞれの違いについてはわかりませんでした。またG, Hの2株については上記報告書に命名の記載がありません(引用からは2011年の試験で得られた株がその後にG酵母、H酵母になったと考えられますが……)。

吟醸用としては古くは埼玉C酵母、その後埼玉E酵母と埼玉G酵母が用いられているようですが、埼玉G酵母は発酵力が弱いため、それを補うためにE酵母との併用などの試験検討がなされていました。

千葉県

検索して出てくる情報が東北や北関東などの各県と比べて格段に少ないのですが、1996年(平成8年)に千葉県オリジナル酵母として「手児奈の夢」が開発されています。地産地消をもじった“千産千消”の取組の1つであったようです(名前は千葉県市川市の伝説に由来しているそうです)。

開発した千葉県工業試験場は現在は千葉県産業支援技術研究所に統合されており、2003年(平成15年)以前の研究ライブラリーはweb上で公開されていないため、由来や特徴はハッキリわかりませんでした。現在でも「東薫 ふさこがね 特別純米酒」に使用されており、香りは穏やかでやや辛口のお酒とのことなので、吟醸香を出すタイプの酵母ではなさそうです。

2017年(平成29年)には、君津市名産のカラーの花から分離した「カラー酵母」を使ったオール君津産の日本酒「青葉の風」が完成した、というリリースがあります。ただし、酵母の分離に関しては、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が、君津市の地方創生事業への技術協力として行ったもののようで、千葉県産業支援技術研究所は製品化の方で協力していたもようです。

東京都

検索上位にらしき情報が浮かんでこないので、清酒酵母の研究は自治体等公設機関では行われていない模様です。

東京大学や東京農業大学など、醸造微生物を扱う大学が他地方より圧倒的に多いですし、かつては国(醸造試験場)も東京でした。そして都の産業として清酒醸造がどこまで重視されているか……?

東京酵母、江戸酵母という言い方で「Saccharomyces tokyo」や「Saccharomyces yedo」を示している蔵もありますが、この2種については、100年以上前の1908年に中沢亮治が、「E. Itschikawa氏によりミユンヘンの醸造試験所に贈られた」出自不明の清酒酵母の保存液から単離して命名されたもので、地理的特性として東京にゆかりがあるものではないと考えられます。

神奈川県

普通に検索しても情報が出てきませんでした……。

民間では上述のS. tokyoを用いた清酒造りをしている中沢酒造が、河津桜から単離した酵母を使用した清酒も販売しているようです。

中部地方

新潟県

新潟県には「新潟県醸造試験場」がありますが、1930年(昭和5年)に創立され、都道府県の研究機関としては唯一の日本酒専門の試験場です。

かつて、日本酒の試験研究機関は各県に単独で設置されていたが、最近では工業技術センターや食品工業技術センター等に統合されている。新潟県醸造試験場のみが、現在、県立として唯一単独の日本酒専門の試験場となった。

WEB検索で確認できたのが「新潟S9酵母」「新潟G8酵母」「新潟G9酵母」「新潟G74酵母」の4種と、その泡なし変異株や尿素非生産性株でして、これらが新潟県醸造試験場が開発した酵母なのですが、その経緯を示しているであろう「新潟県醸造試験場報告」がWEBでは閲覧できないため、それ以上の調査ができていません……(泡なし化・尿素非生産性化の文献は閲覧できましたが、親株の由来がわかりませんでした)。

新潟県では、2017年に新潟大学、新潟県酒造組合及び新潟県が連携協定を締結し、2018年には「新潟大学日本酒学センター」が設置されました。

2017年5月、新潟県、新潟県酒造組合、新潟大学の3者は、日本酒に係る文化的・科学的な幅広い分野を網羅する学問分野「日本酒学」の構築について、国際的な拠点の形成とその発展に寄与することを目的として、連携協定を締結しました。この協定の目的を達成するため、2018年4月1日付で本学の研究推進機構に「新潟大学日本酒学センター」が設置され、広範な研究・教育分野(全学部)から教員が参加できるコア・ステーションとして活動を行ってきました。

その取り組みの中で、新潟酵母からの育種酵母を用いた試験醸造も行い、2022年1月にその試験醸造酒の官能評価を実施したと紹介されているので、結果を受けて今後新たな酵母として確立するかもしれません。

富山県

富山県では、富山県農林水産総合技術センターが、県や地域のイメージにマッチした清酒の開発を目的として、2000年代初めから酒造に適した酵母を県内各地から採取し、その酵母を使って香味に優れた清酒等の製品化を進めています。

自然環境中からの採取で、花から酵母を得る(砺波市のチューリップ公園から採った「チューリップ酵母」、立山国立公園弥陀ヶ原高原の高山植物から採った「高山植物酵母」、南砺市の井口椿公園から採った「椿酵母」、中央植物園の二上桜(富山県固有種)の花から採った「二上桜酵母」、魚津のリンゴの花から採った「リンゴ酵母」)のは他所でも行われていますが、滑川市の海洋深層水分水施設アクアポケットで海洋深層水から得た「海洋深層水酵母」、利賀のイワナから得た「イワナ酵母」、氷見産の寒ブリの皮から抽出された「寒ブリ酵母」も実用化しています。水環境から得られた酵母がどこまでその採取源に由来するのか、初めに聞いた時には半信半疑ではありましたが、県内の環境中に居た酵母ということは間違いないので……。

石川県

「金沢酵母」から「きょうかい14号酵母」となった経緯のある石川県ですが、経緯としては「金沢酵母」は北陸酒造技術研究会と金沢国税局によるものであり、石川県としては別の扱いになりそうです。

石川県工業試験場のWEBサイトに「技術ニュース」が掲載されていましたので、それを当たっていくと、1998年度より「石川ブランド清酒開発プロジェクト」が工業試験場の他、石川県農業短期大学、石川県農業総合研究センター、石川県酒造組合連合会の共同研究として発足されています。

2006年度には「酸味に特徴を有する酵母」を開発しており、2014年には、石川県酒造組合連合会に加盟する酒造メーカー14社が立ち上げた「いしかわ花酵母開発プロジェクト」により、県産天然酵母の分離を試みて、兼六園の八重桜、金沢城のソメイヨシノ、白山高山植物園のハクサンフウロから清酒酵母を取得し、その中でも兼六園の八重桜から得た「兼六園桜酵母」が採用されました。

この「兼六園桜酵母」をベースに香気成分高生産能等を付与すべく育種開発した酵母群(名称としては同じ)を用いて、清酒やビール醸造が行われているようです。

福井県

福井県でも、金沢酵母が「きょうかい14号酵母」として頒布されるようになった以後、県オリジナルの酵母を求める声に応じ、清酒用酵母の育種を行っています。

福井県食品加工研究所の2000年(平成12年)の報告書では、まず福井県内8酒造場の23本の醪から酵母の分離を行い、香気成分高生産性株の選抜としてFK-1、FK-2、FK-3の3株を得ています。

次にこれらの試験醸造から得た意見を基に低温発酵性改良株の選抜を行い、FK-2由来の「FK-214a」、FK-3由来の「FK-3a」の2株と、FK-3aの泡なし変異株「FK-301」が開発されました。

このFK-301株は、福井県酒造組合連合会により「うららの酵母(ふくいうらら酵母)」と命名され、1999年(平成11年)よりこの酵母を使用した清酒が商品化されています。柔らかな口当たりとまろやかな味が特長で、様々なタイプの清酒に幅広く使用できると説明されています。

その他、リンゴ酸を多く生成する多酸性清酒酵母「FN-7」(2002年度;FK-301変異株)、純米酒用「FK-4」(2006年度)、吟醸酒用「FK-501」(2008年度;きょうかい14号酵母由来)、燗酒用清酒向けの「FK-6」(2008年度)、カプロン酸エチル高生産性酵母「FK-801C」(2015年度;FK-501変異株)とその発酵力改善株「FK-802」(2019年度)が開発されており、福井県産の酒米「さかほまれ」とともに「ふくい酵母」としてFK-801C、FK-802が紹介されています。

山梨県

山梨県工業技術センターでは、「地域特性を有する県産清酒の開発」というテーマから新規酵母の探索を2004年(平成15年)度より行い、山梨県特産の花や果物から酵母を採取して「富士桜酵母」および「桃の実酵母」が得られています(2013年(平成24年)には「泡なし富士桜酵母FJA025株」と「泡なし桃の実酵母MMB043株」を取得しています)。

また近年では「県産日本酒の競争力向上のための新規日本酒酵母に関する研究」ということで、新たに山梨県内からの酵母の分離と重イオンビーム照射による変異株の取得という研究が独立行政法人理化学研究所および山梨大との共同研究で行われているようです。

長野県

長野県工業技術総合センターで開発された清酒酵母が「長野酵母」です。現在、長野酵母C、長野酵母D、長野酵母Rの3種類が頒布されています。

長野県の酵母

(中略)

長野県では、長野県食品工業試験場(現長野県工業技術総合センター)により、昭和43(1968)年に「NP1(長野ピンク号)」、その後「長野酵母C(アルプス酵母)」「長野酵母D」が生まれています。長野酵母C、長野酵母Dはカプロン酸エチルに由来するデリシャスリンゴのような甘い香りが特徴。令和元(2019)年には、酢酸イソアミル由来のふくらみのある香りとリンゴ酸由来の酸味の味わいが特徴の「長野酵母R」が誕生しています。また、きょうかい酵母のうち「7号酵母」は長野県の酒蔵で発見されたもので、全国でも多く使用されています。

こちらに記載のある、吟醸酵母として有名な「アルプス酵母」の経緯はこちらに記載されております。

長野酵母Cの育種が行われたのは1989年(平成元年)ですが、「アルプス酵母」の名称がついたのは、1991年(平成3年)から開始された、長野オリンピックに向けて「信州の酒」をPRする取組の中で、「酵母の商標権を持つ日東製粉株式会社から、商標使用についてご理解をいただき、使用許諾を得た」との記載がありました(現在は商標検索しても出てこない…?)。

「低アルコールでも吟醸香が高くフルーティですっきりした味わいの清酒」というその酒質設計において、重要な役割を果たした酵母です。

コンテストで席巻したという記載もありましたので、その頃の全国新酒鑑評会のデータを見たのですが、長野県が一躍トップに躍り出た…というわけでもなさそうです。こちらは時間があるときにきちんと集計します。

岐阜県

岐阜県では岐阜県食品科学研究所が、1997年(平成9年)頃にオリジナル清酒酵母「G酵母(G1酵母)」、その後2002年(平成14年)に「多酸系G酵母(TG酵母)」、2010年(平成22年)に「泡なしG酵母(NFG酵母)」、そして2018年(平成30年)に「NFG酵母」を親株としたセルレニン耐性株を選抜し、カプロン酸エチルを3倍以上の濃度に高められる新酵母「G2酵母」を開発しています。この4株について、岐阜県内食品企業への頒布を受付しています。

G酵母、NFGおよびG2酵母の特徴は、強い発酵力にある。これらの酵母は、特にもろみ工程後期の高アルコール濃度、低温のストレス環境下において、アルコール生成が鈍ることなく発酵を進められることから、岐阜県の寒冷な気候に向き、辛口の純米酒造りに適している。実際に日本酒度が+5を超える辛口酒や、+10を超える超辛口酒も醸されており、人気を博している。一方、多酸系G酵母は、低アルコールの甘口酒の醸造に適した酵母で、リンゴ酸を高生産することから、甘味と酸味の効いた清酒に仕上がる。微発泡の商品もあり、幅広い消費者層に親しまれている。

(中略)

分析の結果、既存のカプロン酸エチル高生産酵母で造られた清酒は、カプロン酸エチルを8.0 ppm以上含み、かつ甘口の酒に仕上げられていた。そこで、従来酵母との違いを意識して、新酵母の開発目標を①カプロン酸エチルを3.0~8.0 ppm程度生成する、②発酵力が強く、辛口の清酒も醸成できる、こととした。

各地で同様に高エステル生産酵母は開発されていますが、香りを出しつつ辛口に仕上げることができる酵母というのはあまりありません。

また岐阜県食品科学研究所では、岐阜大学とも共同研究を行っており、【17】-酵母⑤-で紹介した「岐阜大酵母(岐阜大酒プロジェクト)」にも携わっています。

静岡県

地方名を冠した酵母としてはメジャーな「静岡酵母」ですが、静岡県工業試験場(現・静岡県工業技術研究所)により研究・開発が行われました。

全国の地酒ファンからご支持いただいている静岡の地酒。しかし、静岡県が地酒の銘醸地のひとつとして認められた歴史は、決して古くはありません。静岡の地酒が大きく飛躍し、全国から注目を集めたのは、昭和61年の「全国新酒鑑評会」からです。この年の全国新酒鑑評会に静岡県内から21蔵が出品し、17蔵が入賞、内10蔵が金賞を受賞。全国的には無名であった静岡の地酒が、金賞の実に1割近くを占めるという快挙でした。 この快挙の原動力のひとつになったのが、「静岡酵母」の存在です。静岡酵母は、酢酸イソアミル優勢の柔らかな果実香を引き出す、静岡県開発のオリジナル清酒酵母です。静岡酵母で醸した酒は「静岡型吟醸」と呼ばれ、「フレッシュで飲みあきしない酒」「フルーティな香りで、雑味のない綺麗な酒」「優しい味と香りで、食中酒として最適」といった評価をいただいています。

静岡県の清酒酵母の開発については、以下の文章にまとめられていたので引用します。

2. 静岡県オリジナル清酒用酵母「静岡酵母」の開発

昭和50年代に県内酒造メーカーの優良醪からSY-103、NO-2及びHD-1を分離したのが、本県における清酒用酵母の最初の開発事例である。中でもHD-1は酢酸イソアミルを主体とした華やかな香気が特徴の酵母であり、現在においても県内で広く吟醸酒の醸造に用いられている。

しかし、HD-1は麹の破精具合によっては、酸が高くなりやすい特徴を有しているため、昭和50年代後半には、HD-1のハプロイドとNO-2のハプロイドを交雑したNew-5を開発した。New-5も酢酸イソアミル主体の軽く華やかな香りが特徴であるが、HD-1と比較して酸生成が0.2程度低い酵母である。そのため、突き破精型の麹の醪にはHD-1を、破精回りの良い麹の醪にはNew-5が使用されている。

その後も、特徴的な香気生成を有する酵母の開発や既存酵母の泡なし化等に取り組んでおり、当センターでは、現在、7種類の静岡酵母を保存・管理し、県内酒造メーカーの要望に応じて分譲を行っている。

先の酒造組合サイトの記載にある、静岡県が大躍進をした際に用いられた酵母が「New-5」だそうです。実用化されている静岡酵母については、WEBで確認できた過去の静岡県酒造組合WEBサイト(現在のトップページからはアクセスできないようです)にて以下の記載がありました。

SY-103はSY-1の泡なし株、NO-2は酸低生成株、CA-50と5MT-1はHD-1からの派生株とのことです。

地理的表示「静岡」の要件に「発酵に用いる酵母は、静岡酵母とする」というのがありますので、これらの酵母の使用が必須となります。

ただし、静岡酵母とは管理機関である静岡県酒造協同組合と共同開発した醸造用酵母をいう、と記載されていますので、認定にはもう少し幅があるのかもしれません。

HD-1酵母とその開発者である河村伝兵衛について、新聞記事になっていましたので、こちらに紹介しておきます。

また近年は、過去に静岡酵母を開発する際に、開発コンセプトの相違から選抜漏れした株や、新たに県内の自然環境から分離した酵母について、清酒醸造に活用できる可能性のある酵母を「しずおか有用微生物ライブラリー」として公開しています。「河津桜酵母(KA2541)」もその1つです。

愛知県

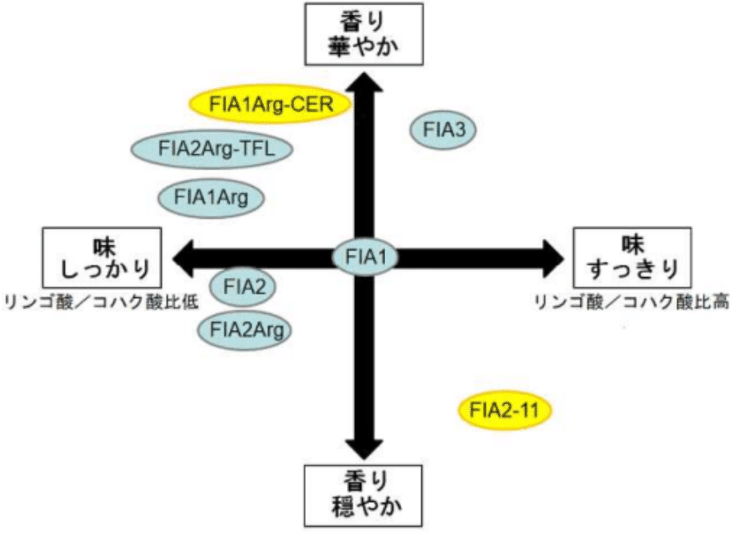

愛知県では、愛知県酵母 (FIA: Food Institude of Aichi)として1991年(平成3年)に「FIA1」及び「FIA2」が育種開発され、その2株を親株として得られた株を加えた、8種類の愛知県酵母が現在頒布されています。

また、愛知県の地域産業資源から分離した花酵母の製品化事例として、以下のものがあります。

同報文では、これに加えて、岡崎市花である「岡崎公園の五万石ふじ」から分離した有用酵母と復刻米「萬歲」とを組み合わせた岡崎ブランド清酒の開発の紹介もありました。

==========

16,000字超えとなりましたが、正直だいぶ割愛したところもありますし、まだ情報を得られていないところもありますので、調査が進んで情報が増えれば追記していきたいと思います。

県レベルの報告書だと、WEBアクセスが難しいのが多いですね。

西日本編(-酵母⑦-)に続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?