週間レビュー(2022-6-26)_アトリエのような触発される環境があることは、リモートでは得難いクリエイティビティにつながるし、これが空間の価値性に最も近いような気がする。

設計な1週間だった。

色々と考え、久々に祖父母と会った。健康意識が高く二人とも余裕で仕事しているし、日々を楽しそうに夫婦生活をしているのを見て素敵な生き方だなと改めて思う。(自分もできるのかな…と不安にもなる)

今週は論考や気づきが多め。

1.触発される環境

アトリエを使えるようになってからもうその場所の居心地が良すぎて毎日が最高だ。没頭と議論と触発、日々変わっていく人の考えたものの蓄積

創造的な環境やインスピレーションに溢れた空間が思考の至る所をくすぐるのはやはりあると実感知として思うので、リモートワークだけで成り立つ組織におけるクリエイティビティの育て方など本当に可能なのか疑わしいと思うし、本当のデザイナーやクリエイターが存在しないが故にそのような合理的な意思決定ができてしまうのではないかと思う。

2.分岐に身を置くこと

先週から色々な中途半端な選択肢を捨ててみたりした。

結局のところ自分は建築で勝負したいし、広義の意味で建築的なものを考え出力している時が苦しくもあり興奮し、生きている実感を得ていると思う。

だからこそ建築で稼げてなければ、それは何か妥協的な理解を経て自分を納得させなければならない、それはお金かもしれないし、消費による対価かもしれない、それとも友人や恋人との時間の濃度だろうか…しかし、それだといずれ先に身体と心が持たなくなってしまう、唐突に大きな虚しさに襲われることはここ数年でとてもわかった。

正直なところ建築が世界を変えるかどうか、そのポテンシャルがあるかないかはかなりどうでも良いと思っている。ポテンシャルが低ければ高めれば良い、それは建築が好きだからこそできることなのだと思う。

手っ取り早く虚栄的な変化を起こしたいのであれば他の領域で、トレンドを読み取って、それに知性をアラインさせれば良いし、そのように既存のゲームと市場の中で振る舞える人を起業家と呼ぶのかもしれない。

そう思いつつも今までは何がトレンドなのかだとか、何が先端なのかだとか、何が建築ではないものとして自分にとって興味深いものなのか…だとかをいい意味でも悪い意味でも追いかけてきてしまった。そのおかげでメタ的な視点を持つこともできただろうし、自分が思考論理においてどの程度独創性があるのか、人間的な側面としての特徴があるのか、何が潜在的に好きで嫌いなのかはわかるようになった。けれどもそう暮らすことがいつまでも虚しいのは、勝負したいもので身体を張って勝負できてないからなのだろう。

分岐的な場所では才能は否定される怖さもあるし、出来なさを自ら露呈せねばならない場所でもあるのが恐怖であるが、つまり自分は分岐に身を置いていかなければこの虚しさは他の対価で埋めるしか無くなってしまう。だからこそ今自分で分岐に身を置く必要があるのだと思う。

才能を確かめ見極める行為でもあるし、才能では補えない努力のベクトルをちゃんと掴むこともである。すでに5つほどプロジェクトが動いた。とにかく初めは数を打たなければと思し、好きなら年も実力も関係なくやれば良いのだ。(これはもう本当に何も建築的な武器のない自分を雇ってくれるデザインファームの諸先輩や設計事務所の方々、大学教員を見て日々思ったことなのでとても感謝したい。「森原くんは考えてることは面白いけど結局何がしたいのかわからないよ」って言葉をかけてくれる大人がどれだけ重要なことか…)

私をモチベートするのは何か。私にとって、お金よりも大きなモチベーションとなるのは知的な充足感である。プロジェクトを立派にやり遂げたとき、素晴らしいモデルができあがったとき、自分でも良い仕事をしたと思えるとき、私はいつも良い気分になる。

ほんとうに創造的な人間なら、創造行為を止めるなどあり得ないことだ。創造とは絶え間ないプロセスである。人間はこの世に生まれ出たときから、創造とともにある

自分の魂を、人生そのものを、売ってしまっていたことにさ。デザイナーというのは、自分の魂を、命を、ひたすら捧げ続ける職業なんだよ。生命を捧げ続けることで、生命を獲得しているんだな、きっと。だから、つまんねー作品を見ると、批判以前に「あぁ、コイツは普段素敵なカフェのテラス席でお茶でも楽しんでるんだろうな」と思っちゃう。

たしかにオレもカフェに座って通りすがりのカワイイ女の子を横目で眺めていたいけどさ。物事には対価があるんだよ。何かを得たければ、相応の対価を払わないといけないのは当然だろ?残念ながら世の中にタダで手に入るものなんてひとつもないからな。

デザインっていうのはさ、しぶとく検証して、失敗して、改善して、それを延々と繰り返す。まるで檻に閉じ込められたような状態じゃない?片足が檻の中で、もう片足がカフェじゃ無理なんだよ

3.無形・有形のデザイン

無形のデザインというものが物理的なフォームや空間の実よりも重要な建築的なデザインなのではないかと思う。無形なるものとは、知覚によって成り立つもので、感情や心の機敏、空気の濃度、時間の濃度、なんとなく発してしまう言葉や起こしてしまう行動など、フォームはなくともフォームのように人に振る舞うものである。自分はよく物理的な空間と仮想的な空間の二つのレイヤーを対比させることで発想を広げていくが、仮想的な空間は仮想が故にフォームがなければ知覚すらされない。しかし、atmosphereを触発する仮想空間は本当に不可能なのだろうかという問いも立つだろう。無形なデザインから有形なイメージを促すような空間体験のデザインというものは考えてみたい観点である。有形なものよりも実はやってみたいなと思っている。

4.ADHDであってもなくても。多様性のための議論

自分はラベリングとしてはADHDに分類されるんだろうな〜と思うが、自覚的なわけではない。多様性の世界なのであれば、それすら許容してもらわねば困るというのも同意だけれど、症状(と呼ぶのかどうかも悩ましい)を持った人も適応し自分なりに上手に生きる方法論を磨かねばならない…と自分は思っている。ただ大多数はそのままの状態を許容をしてもらうことに重きを置いてしまっている、または自己肯定のためのラベリングとしてADHDという言葉を用いてるのがなんとなく気持ち悪いなと日々思う。ADHDだからと言って天才なわけでもないし、異能を元々持っているわけではなくて、生存戦略として磨き上げてきたものなような気もする。学術的にはよく知らないが、主観値的にはギフテッドとは異なっていると思う、自分自身突出した能力はない、ごく平凡。それでいて不便なことの方が多いのでマイナスにしかならない。

つまりはラベリングによって自己肯定感を高めている人間もそれで精神的に落ち着くのであればそれで気持ち悪いが良いのではないかと思うし、ADHDだからと言ってそれを武器にできるよねという啓蒙的な発想も微妙だ。つまりそういうラベリングはなんとなく社会における自己の位置を定めるのに丁度いい人間社会の工夫である。故にかなりどうでもよくて、その人なりの行動スタイルと集中の質のタイミング、挙動の存在があって、それすらも理解をして許容を作ろう、かつ社会の中に自己を打ち立てよというのが1:1の多様性であり、ラベリングの後に無理にまぜあおうとすることは多様性とは呼びきれないのではないだろうか?打ち立てられない自己の前には機能しないような気がしている。

この人は元々そういう人間であり、彼らとどのように協働していこうか、目的があった場合どのような関係でやっていこうか、という前のめりに理解するマインドを1:1×Nで育てることこそ重要なのだろう。

5.リアルと時間が揺らぐ時代の身体性

リアルが揺らいでいる…という言葉を誰もが(本当に誰もが)言うが、そのような疑問の大多数は人間の生の身体性を喚起することでリアルの価値を取り戻そうという結論になる。いやいやそれはもう荒川修作やオラファーエリアソンで極大値に達したのではないか?と言う疑問を持つ。

より本質的な問いとしては、よりリアルにおける時間の存在が場所的意味ではなく存在的な意味で、次第にか細く、希薄になっている。これは人間の知覚範囲が拡張するか、また現状の知覚範囲で満足する段階に戻るタイミングに成り立つと言うことなのではないだろうかと考えてしまう。

時間という概念(未来現在過去)が存在するがゆえに現在性が生まれているわけであるけれど、現実よりも現実な世界を生成可能になる現代に生きていく我々にとって現実の価値は人類史上最も小さくなったのではないだろうか?それは現実や瞬間をよりリアルな形で保存可能になったり、未来の時間軸のイメージをよりリアルな形で可視化可能になったからであろう。

次第にか細く、希薄になる現在に対して、時間軸のスケールが過去にも未来にも長すぎる建築という手段は実にしんどいメディアであり、メディアのラストフロンティアであるとも言える。

この話から、私はむしろこれらのメタバース建築への探求が「〜のない」という従来の建築的な概念の否定形にならざるを得ないところに興味を覚えた。そしてそれがメタバースに人を誘う欲望やメタバース建築の価値を産むためであること、その結果、その逆に現実空間の「不自由さ」がメタバース側には存在しない価値として浮上してくることこそが、現実とメタバースの相互補完的な関係を示していることを感じた。

6.ハードとソフトの乖離、テクノロジストへの反抗

生活者の存在認識が薄い人ほどテクノロジーや新技術が世界を変える的な信奉者になりやすいような気がしている。いつかの未来ではこれは普通の道具になるから、そのために技術開発とプロダクトを生産するのだという論理や好奇心は分かりつつも、別に人間的存在を更新しなければ対していらないんだよな、そこまでして使おうとする必要あるの?と純粋に思ってしまう。

そう感じてしまうのは、建築はその反面、生活者認識が驚くほど広くメタ的であり、時間軸を固定せず浮遊しており、生活者寄りだからだろう。つまりはハードへの認識が強すぎるが故に、スタックしそうな点が見えてしまうし、先端技術を用いた革新せずとも解決できるデザインソリューションの引き出しが歴史的に見ても十分すぎるほどの蓄積があるのからなのかもしれない。もはやそれらは、イノベーションは経済における付加価値や単純に納得してもらうためであり、本来的には必要性がないとも言えるだろう。メタバースに事業者が群がるのも同じ原理である。メタバースの世界にエゴイスティックに誘いたいのだ。

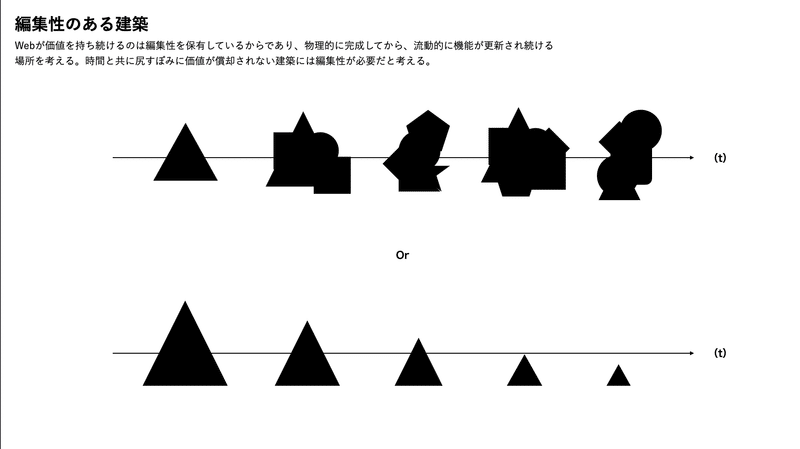

7.合意的な建築、編集、成長的な建築

属人性に由来した建築はいずれはその形や機能、プログラムに限界を迎える。ということに気がついているのは、丁度数十年前に乱発するように立てられた建物群(日本経済の発展の力を借りて)がいかに建築的な巨匠が制作してようが教科書でも登場するほどのマニフェストであってもその存在的価値は消えていく。その時代的な収束を今見ているからだろう。どんなに歴史的な価値があろうとも、人間が介入し編集を続けなければ消えていくのだ。

価値が滅却するその詫び的瞬間にも美しさを感じたりするが(まさに中銀カプセルタワーなどはその例だろう)しかしながら、人に愛され続ける路地や公園、景観などは時間などは関係なく、形やプログラムを変えても価値として残り続けている。これはどういうことかというところに面白さがある。

誰が作ったのか知らないが、少なくとも偶発的にプログラムされたはずがないと個人的には思っているが、人間や生命が身体的な成長をプログラムされたわけはここにあるような気がしている。

身体は極めて個人的で物理的に作用される成長だけれども、建築は複数人のイメージと創造の重ね合わせによる成長である。例えるならば一人の植物を複数人の水やりと、勝手に想像する成長のイメージで育てていくような。(そんなもの存在しないのだけれど)そんな建築があれば、歩道の雑草のように逞しく生きるのではないだろうか?と思うし、スターアーキテクトのアンチテーゼには持ってこいではないか?

8.気候変動、昼夜の逆転、電力不足

ここのところの異常な暑さ(しかも世界規模での)を鑑みると、ナイトシティ、ナイトオフィスなどはかなり現実的な生活様式になりうるような気がしてくる。ドラえもんに人工太陽という秘密道具があるがまさにそれであり、暑さにひどい時に経済活動や生活を営むことの効率性が非常に悪い。エアコンをかけなければ生産性も総じて低いし、エアコンをかけようと躍起になってエネルギー消費をしなければならない。できれば涼しい夜中に最低限のエネルギー消費で快適に生産する他ないのではないだろうか。そんな都市計画もあり得るような気がしてくる。

9.終末の世界線、道具の意味

気候変動で地球やばいほど住めなくなり、人為的な物質作るのやめようとなる。すると物理的な体積を持たない空間が生活と生産の世界、つまりメタバースのような場所が生活空間になり、経済とか欲望の先もそこに向かって虚構が作られ、政府も戦争もとりあえず自由意志を世界に反映したい生命はそこで行なってもらい、またそこでは人工生命もAIも非人間的な匿名の存在もそこでは一緒に暮らしており、誰が人間なのかを誰もが忘れられた頃に地球がまた自然豊かに良い場所に回帰しており、身体性をもちながら人類やるのも一興だよね、また地球で大事に身体と共に暮らそうと世界線も絶滅するよりは結構良いかもと想像したりする。

欲望の機械と資本主義の暴力的な拡張の組み合わせに歯止めがかからないとき、人間の行動変容に期待するのではなく、道具の拡張と道具の拡張の方向性と地球の未来の姿をなんとなくだけれども重ね合わせてあげること…これがデザイナーとしてはとても大事なのではないかと思う。

われわれは原始古代からずっと道具や器具を作りつづけてきた。その道具や器具とともに欲望や思索を開発してきたわけである。

たとえば、望遠鏡を発明して天体の謎をもっと深く解きたくなったのだし、蒸気機関車に乗ってからもっと速度を官能したくなった。ピストルがあるから離れた相手を殺したくなったのだし、カメラを手にしたから記念や証拠の写真を残したくなった。あるいは破り捨てたくなった。パソコンがあるからハッカーになれたのだし、ケータイがあるからメールをしたくなった。

そうだとすれば、こうした道具や機械とわれわれの思索や欲望や身体はくっついていると見なしたほうがいい。ドゥルーズ=ガタリはそのように人間の活動と道具や機械がつながっている状態になっていることを「欲望機械」とか「機械状」とかと名付けた。

図書館は結構できてきた。これはスタディ模型。

物質の流動と循環の時代の公共施設がテーマである。

来週は6月もラスト、頑張ろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?