人はなぜ宗教を信じるように進化したのか

本稿は、人が超自然的存在を信じたり、宗教を信仰したりするようになぜ進化したのかを、認知心理学、脳神経科学、遺伝学、進化学などの研究成果をレビューして、独自に考察したものです。

なぜこんなにも多くの人が宗教や超自然的存在を信じているのだろうか

正月、近所の神社に行くと、厄年を迎える人の生まれた年が大きく看板に書かれている。私は、宗教や神の存在は全く信じていないが、看板に書かれた年が自分の生年と一致していると、何の根拠もなく今年は病気に気をつけようとか、お守りぐらい買っておこうか、などと一瞬考えてしまう。これは、人を宗教にひきつける、人間の心理をついた「うまいやり方」である。将来への得体の知れない不安に対して、超自然的なものに頼ろうとする人間のもつ心理的特徴が宗教心を創り出しているのだろうと漠然と考えることができる。

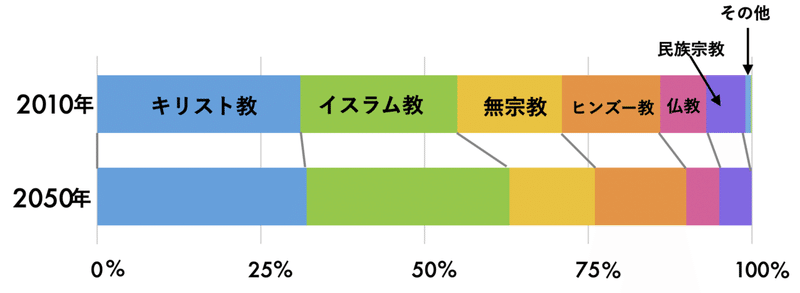

現在、全世界の80%以上の人が宗教あるいは霊的な存在を信じているという(1)。Hackett et al (1)によると、2010年での無宗教は16%で、2050年には13%に減少するとしている。これは、イスラム教の人口が24億から31億人に増加すると予測されていることによる。これだけの人が宗教を信じているということは、人は宗教を信じやすくなるような精神的認知機構を持っていると考えることができるだろう。

日本では、62%が信仰宗教がないという調査結果(2018年NHK調査)がある。しかし、「神仏に願えばかなえてくれそうな気がするか」という問いに「そう思わない」という人は25%にすぎず、大半37%は「どちらともいえない」と答えていいる(「そう思う」は36%)。このことは、多くの人は神秘的なものを完全に否定できない、という態度が示されている。そうでなければ、これほど多くの人が、神社や寺院にお参りに行くということはない。

図1. 2010年の世界の宗教人口と2050年での予測。Hackett C, et. al (1) .

宗教と進化の関係

宗教と進化の関係というと、創造説と進化論の対立を思い浮かべるかもしれない。アメリカ合衆国では、宗教を信じない人が増えているようだが、それでも約4割の人が、人間は神によって創られたと信じている(10年前は、5割を超えていた)。このようなことから、宗教と進化は、お互いに相容れない対立関係にあるとみる人もいるだろう。実際、著名な進化学者であるリチャード・ドーキンスは、何冊もの本の中で、宗教を敵対視し、神がいないことを論理的に説いている(2,70)。

しかし、人が、論理的思考より情動的な判断を優先しやすかったり、宗教を信じやすくなるように認知機構を進化させているのであれば、論理的に宗教を否定するということが進化学者として優先して取るべき立場ではないかもしれない。人は、なぜ宗教を信じるような脳を進化させ、それを維持しているのかという理解が、人間社会において宗教をどのように考えるべきか、という筋道を提供してくれるのではないかと思われる。

「宗教心の進化」を考えるということは、宗教という概念を創り出し、それを信じる精神的認知機構が人間の脳の中にどのように生じて維持されてきたのか、という問題を扱うことを意味する(ここでの宗教心の定義は後述)。進化は、だれか一人のゲノム中に生じた変化(突然変異)が、人の集団の中で頻度を増減させることで生じる(ゲノムと変異についての解説は進化的視点からみる人間の「多様性の意味と尊重」の図1と図2を参照)。たまたま生じた突然変異が、脳内の神経回路、脳の構造、神経伝達物質の変化などを通して、超自然的な神秘現象の認知の強化や信仰心の強さの変化を生じさせることで、宗教心は進化すると考えられる。宗教心や信仰心の強さの個人の間の違いに遺伝的な違いが関与していることが、進化が生じるためには必要である。

実際に、宗教的あるいはスピリチュアリティ(霊的精神性や神秘的感性)であるかどうかという人の性質の遺伝率[注1]は30から50%と推定されている(3)(遺伝子と宗教心の関係は、後に詳しく説明)。また、人は、個人個人によって、性格(パーソナリティ)が異なっている。しばしば用いられる性格の指標として性格5因子(神経質性、外向性、開放性、誠実性、調和性)がある(4)。これらの性格の遺伝率は約40%で、性格の違いに関わるゲノム上のたくさんの変異が検出されている(5)。これら性格に関わる複数の研究結果を解析した論文では、誠実性や調和性が高い人ほど、宗教的行動をとったり、宗教心が強い傾向があることが確認されている(6)。つまり、性格の違いと宗教心の違いに影響する共通の遺伝的変異が存在することを示している。後述するように、宗教心の違いに関わる遺伝子の探索も行われ、いくつかの候補の遺伝子が議論されている。

これらのことから、宗教を信じるかどうかや宗教心の強さは遺伝的な変異によって影響を受けており、進化する性質である。また、宗教心は現在でも進化している(遺伝的変異の頻度が変化)といえる。宗教の教えや教義などは、人間の脳とは独立に人から人へと伝えられる文化的なものであるが、それをどの程度信仰し、他者や子孫に伝えていくのかは、遺伝的な要因に影響を受ける。

注1. 遺伝率とは、ある性質の個人の違いがどの程度遺伝的な違いによるものか、という指標である。(厳密には、ある性質の個体の違いに影響する全要因のうち、遺伝子の相加的効果[個々の遺伝子の効果が足し合わさったもの]による割合をいう)。たとえば、宗教心の強さが40%で遺伝するとすると、個人の間の宗教心の強さの違いは、40%は遺伝子による違いであり、残り60%は環境の違いということになる。

宗教の起源

人(ホモ・サピエンス)はいつから宗教を信じるようになったのだろうか?宗教の定義にはいろいろあるが(Wikipediaでは「人間の力や自然の力を超えた存在への信仰を主体とする観念体系、または、その体系にもとづく教義、行事、儀礼、施設、組織などをそなえた社会集団」)、ここでは「霊的な存在に対する信仰」を宗教とする(7)。超越的な人格的存在として神を想定するだけでなく、自然崇拝や霊魂信仰などのアニミズムやトーテミズム信仰も含めて宗教的あるいは超自然的信仰として考察する。また、スピリチュアリティ(霊性)という言葉は、人間特有な精神活動を指し、「高次の力や聖なるものに対する個人的な肯定と関係」(52)と定義されている。ここでは、霊的な精神性を指し、宗教を包含するという意味で用いる。

人がいつから超自然的な存在を信じるようになったのかは、直接的な証拠が残らないので確実なことはいえない。過去の遺跡から宗教心の存在を推測することになる。宗教的信仰の根拠としてもちいられるのが、死者の埋葬である。人(ホモ・サピエンス)では、少なくとも約12万年前から、住居跡に死者を埋葬するのが一般的になった(16)(ホモ・サピエンスでは東部地中海沿岸地方で早くから埋葬の遺跡が見られ、アフリカでは7万8千年前から埋葬跡(17)が見つかっている)。Siner (16)は、これらの埋葬が、死者の遺体を丁寧に扱っていたことなどから、生者と死者の間の儀式的な橋渡しをしたことを示していると考え、最近の人類の弔いの習慣の範囲内に入るとしている。

死者の埋葬は、ホモ・サピエンスに限らない。ネアンデルタール人では、7万5000年前から3万5000年前にかけて、20の遺跡で少なくとも59箇所で見つかっている(8) 。また、17万6千年前に、ブルニケル洞窟でネアンデルタール人がつくった構造物が発見され、これがスピルリチャルな精神活動と関係している可能性も考えられている(62)。さらに、33万5000~23万6000年前の化石からホモ・ナレディ(Homo naledi)という種が発見された。彼らは、脳が小さく、肩と胴は類人猿のようで、他は人間とほぼ変わりない特徴を持つ(66)。彼らが死体を運んだとしか考えられない跡が洞窟の奥深い場所で最近発見され、それが埋葬と同じような意味をもっているのかどうかが議論されている(67)。

しかし、初期の埋葬に宗教的な意味があったかどうかは意見が一致していない。たとえば、フラー・トリーは、人が自分の将来に必ず直面することとして死を理解し、死後のことについて考えることができる能力が進化したことにより宗教信仰が生じたと主張している(8)。その間接的な証拠として、死者と共に埋葬された副葬品をあげている。副葬品は、死後の世界のために埋葬されていると考えられるからである。ホモサピエンスにおいては、約4万年前から副葬品が添えられた死者の埋葬の跡が多く発見されており、この頃に宗教的概念が生じたのではないかとされている(8)。

ホモサピエンスの宗教心はある特定の時期に突然生じたというよりも、宗教心を生じさせるような脳内の複数の認知機構が独立に進化的に獲得され、徐々に宗教信仰という精神性が獲得されていったのであろう。

教義や儀礼などを共有して、大きな集団で同じ霊的存在(霊魂など)や神などを信仰するようになった宗教が広まっていたのは、人が農耕を開始し、定住生活をはじめてからといわれている。しかし、世界最古(おおよそ1万年前)の宗教施設であったと思われるギョベックリ・テペの遺跡があり、この施設を作るのには最低でも500人以上の協力がなければ完成しなかったといわれている(9)。このころ、まだ農耕や定住生活が始まっていなかったことから、狩猟採集生活の時代から集団で共有される宗教信仰があったものと思われる。

また、日本では、縄文時代(16000年前から3000年前)には、超自然的な存在(カミ)が土偶などとして表現され、家族や同じ地域の人に共有されていたようだ(10)。類似した土偶が同時期に日本の各地でみられることから、同様の超自然的存在を多くの縄文人が家族を越えて信じていたと思われる。ちなみに、弥生時代に農耕が始まってからは、そのような偶像は消えて、祭祀の時に眼にみえない神が招かれるという形に変化していったという(10)。

宗教信仰に関わる認知機構

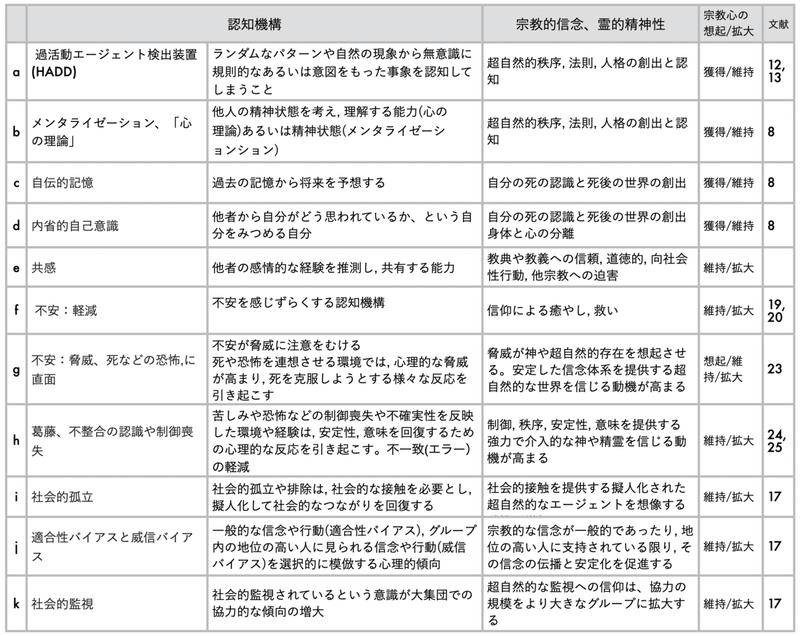

人が超自然的な存在を想起し、それを信仰するようになるためには、どのような認知機構を進化させる必要があったのだろうか?宗教的信念と関連すると考えられている認知機構を表1に示した。それらの認知機構は、「人が超自然的な存在や神などを想起したり、獲得するのに重要だった機構」と「人が宗教心を獲得後、それが維持され、人の集団内で広がっていくことに貢献した機構」があると思われる。まず、宗教心の想起に関わったと思われる認知機構からみていこう。

Guthrie (12)は、人は実際には存在しないかもしれない「主体性」を環境の中に検知してしまう認知バイアスを持っているとし、Barret (13)はそれを過活動エージェント検出装置(Hyperactive Agent-Detection Device, HADD)[表1a]と呼んだ(13)。たとえば、森の中の枝や葉っぱの影から何かそこに存在しているように感じてしまうという認知バイアスである。人は、自然の環境中の複雑な情報から、直感的に秩序をみいだそうとする認知バイアスがある。たとえば、コインを5回投げて、すべてが表がでる確率と、表・裏・表・裏・裏となる確率は等しい(どちらも0.5の5乗)。ところが、多くの人は、前者の方が起こりづらいと思う傾向があり、特別のパターンが生じたと思い込みがちである(40)。 このことが、人は自然の現象から、超自然的な存在や秩序を直感的に感知してしまうことと関係があるというわけだ。実際に、キーボードの記号の組合わせが提示される実験において、そこからパターンを検出・学習する能力が高い人ほど、神を信じる傾向が強いことが示された(14)。

ダニエル・カーネマンは(41)、我々の思考には、素早く直感的に考える「システム1」とスピードが遅く、熟考し、論理的に思考する「システム2」があるという。システム1はより本能的であり、私たちの多くの認知バイアスを引き起こす。HADDもこのシステム1による認知バイアスの一種といえるだろう。Barret (13)は、宗教が、人がもつ直感に反するようなものでない、ということも重要であるとし、それを最小限反直観的概念(minimally counterintuitive concepts)と呼んだ。たとえば、直感的に想起される神や霊が、少なくとも地球上に存在する人や生物、あるいはそれを変形させたもので、まったく創造もつかないものではないことからこのことが示唆される。

「他者が何を考え、感じたりしているのかを理解する能力」は心の理論といわれ、宗教的信仰をもつようになるための前提の認知機構であるといわれる(メンタライジングも同様の意味で使われるが、より精神状態に焦点が当てられているのに対し、心の理論はより認識的要因をさす)[表1b]。たとえば、「Aさんは箱の中にボールがあると思っている」と考えることができる能力を第一次心の理論といい、「Bさんは、Aさんが箱の中にボールがあると思っている」と考える能力を第二次心の理論という。第一次心の理論は、幼児期(3~4歳まで)に発達し、第二次心の理論は、少し遅れて、5歳から6歳までに発達するといわれている(31)。他者の心を類推する能力は、未来や過去に自分の心を感じたり、あるいは、超自然的な存在や神が何を考えているのかを知覚するような認知能力につながる。それにより、宗教的またはスピリチュアルな経験が誘導されると考えられる(15)。

トリー (2018)は、この心の理論の他に内省的自己意識(表1d)と自伝的記憶(表1c)が宗教認知の上で重要であるとしている(8) 。ここでいう内省的自己認識とは、自分の行動や考えを省みる能力で、「自分が知っていることを知っている」あるいは「意識していることを意識する」ことができるなどの認知能力である。これにより、「たとえば「自分の体にみにつけた飾りが、他人からみてどう思っているのか」という自分の考えについて意識をしたり省みることができるようになる(8)。また、自分自身の心を外から眺めてみるという認知的錯覚がうまれたかもしれない。Bloom (42)は、人は身体と心を別のものと考える傾向があり、そのような認知傾向が、死後の魂などの認識を促したという。これは、内省的自己意識の獲得が原因かもしれない。心の理論によって、神も考えることを想起し、内省的自己認識により、神が自分について考えているかもしれないということを考えたり、神が自分についてどう考えているかについて自分がどう考えるか、という認知能力を持ったというのである(8)。

自伝的記憶とは、その個人に直接的な関わりのある過去の出来事に関する記憶である。実際に経験した出来事の記憶をエピソード記憶というが、自伝的記憶はエピソード記憶の中でも 自己の関与が強い記憶をいう場合がある。自伝的記憶の獲得により、過去と現在の経験を将来に投影できるようになる。それにより、死が自分の将来にも起こることとして認識することが可能になり、死を恐れるとともに、死後の世界や魂という概念を想起するようになったと提唱されている(8)。

過活動エージェント検出(HADD), 心の理論、内省的自己認識、自伝的記憶などの認知機構のすべてが宗教心を生じさせるのに必要だったかどうかはわからないが、おそらく複数の異なる認知機構の獲得が必要だったのだろう。たとえば、HADDだけでは、死後の世界や神が自分について考えているという認識は生じなかったかもしれない。また、心の理論は、人以外の動物でももっている可能性があり(たとえば犬[18])、人独自の宗教心の創出には、それだけでは不十分だったと考えられる。

表1. 宗教的信念を引き起こす認知機構. Norenzayan and Gervais (11)を参考に、大幅に追加、改変した。

宗教信仰の維持・拡大に関わる認知機構:不安

人が超自然的な概念を信じるのは、その信念が何らかの心理的な必要性を満たすからであり、不安などのネガティブな情動を緩和するためである、という考えは古くから主張されてきた(表1f)。実際に、これまでの研究をまとめた総説やメタ解析をした研究でも、宗教心や宗教活動と不安との間に負の関係があることが示されている(19, 20)。また、不安の減少など精神的な健康への影響を通して、身体的な健康へも影響している(21)。このような信仰心がもたらす精神的および身体的なポジティブな効果は、より信仰心を高めたり、他者への伝搬力を高める役割を果たしたのだと考えられる。

一方、「不安を解消するために神々を信じる」というだけではなく、不安は超自然的能力を想起させる認知バイアスがあると考える人もいる(22) 。不安を感じている人は恐怖や脅威に注意を向けやすい傾向があり、超自然的な存在が脅威に見えるという傾向とが合わさって、不安は神を想起させるという(表1g)。Swan とHalberstadt(22)は、不安な状態にある人は、そうでない人に比べて、超自然的な存在を感じたときの内容などを記憶している傾向が高く、宗教的な信仰を強める可能性があることを示唆した。同様に、死に直面した人は、超自然的な存在や神をより信じる傾向にある(23) 。

しかし、人の進化の過程で、これまで超自然的な存在や神という概念が全く認知されなかった状態から新たにそれらが創りだされた認知的変化に不安が関係していたかどうかは疑問が残る。 死に直面した人の信仰心が高まるという研究では、無神論の人はそのような傾向が確かめられなかった(23)ことから、不安などの精神状況は信仰心を高めるが、新たに人類が宗教心を獲得する上での役割は低かったかもしれない。

同様の認知機構として、不安や恐怖など自分の期待と異なる経験をすると、それを解消あるいは軽減するために様々な代償行動を取ることが知られている(24)。自分の期待に反するような恐怖や不安が生じたとき、その期待との不一致を解消しようとする神経活動によって宗教心が強化されることが指摘されている[表1h]。実際に、脳波を調べた研究は、宗教的信念が不一致(エラー)に対する苦痛の軽減と関連している可能性を示唆している(25)。

宗教信仰の維持・拡大に関わる認知機構:共感性

心の理論は、「他者が何を考えたり感じたりしているのかを知る能力」であり、主に他者の心を認知する能力である。それに対して、共感(empathy)は、他者の感情的な経験を推測し、共有することをいう(26)。他者の心を知る能力(心の理論)を認知的共感(cognitive empathy)、感情を共有することを情動的共感(affective/emotional empathy)として区別しているようだ(31,32)。主に後者を共感と呼んでいる。

共感によって、他者の感情として、幸福、怒り、恐怖、嫌悪、悲しみなどを自分も共有する。たとえば、人間は、他人が痛みを感じていると、自分もその痛みを想像し、共感する(27)。さらに、共感は、人と動物の両方において、利他的行動(自分を犠牲にして他個体に有利になるような行動)や協力行動を引き起こす重要な動機となる(28,29,32)。共感は、子育てにおいて、子と親の感情のシグナルの認知から進化したといわれている(32)。特に、人では複雑で大規模な協力行動を進化させるなかで共感性という認知機構がより進化してきたと考えられる(協力行動については差別は集団内の協力行動の結果として進化したを参照)。宗教における利他行動、協力行動や向社会行動は、人で独自に進化してきた協力行動に伴う共感と関連している可能性が高い。

このような共感能力により、超自然的な存在や神の感情(怒りや悲しみなど)を共感したり、教義で語られるような感情的な物語や道徳などに共感したり、同じ信仰をもつ他者の感情に対して共感することができるようになる。さらに、宗教に伴う、利他行動や向社会行動が引き出される。ハラリは(33)、著書『サピエンス全史』のなかで、人間は架空の概念(共同主観的虚構)をつくりだし、それを信じるようになったとで、特に複雑で大規模な人はお互いに協力するようになったという。宗教もその虚構の一つである。人は他人に共感するだけでなく、神や架空の超自然的存在のこころに共感し、向社会行動や利他行動をとるのだろう。 このような共感能力によって、同一集団内の他者へは利他的で協力であるのに対し、集団外のメンバーには攻撃的になることが知られている(30)。この共感の持つ一方の特性によって、異なる宗教を信じる人や集団には、排他的で攻撃的になり、宗教間の争いや対立を促進すると思われる。

宗教を感じるときの脳内活動

宗教的信念をもったり、スピリチュアルな感覚を持った時と、上記で述べてきたような認知機構を働かせた時の脳内活動が類似あるいは一致するかどうかを調べることで、どのような認知機構が宗教的信念に関わっているかを類推することができるかもしれない。

脳内の部位と宗教的あるいは神秘的体験が関連づけられた有名な研究として、てんかん患者の研究がある。Slater & Beard(34)は、調査した精神疾患の患者の4分の3は側頭葉てんかんで、その38%が宗教的あるいは神秘的な体験をしたと報告した。しかし、この研究には、側頭葉と宗教的信仰が関連しているという統計的な信頼性について批判がある(35) 。

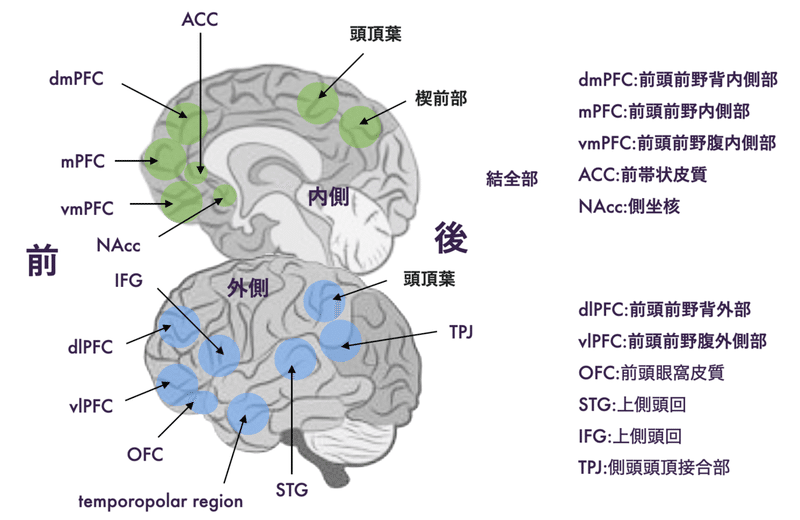

正常な人や脳の一部に損傷のある人などを対象に、祈りなどの宗教的実践を行っているとき、神秘体験や判断を行うとき、あるいは、宗教を重要としている人とそうでない人を比較し、脳内の活動が増加あるいは低下している特定の脳領域を検出する研究が行われてきている(脳波計測、MRI=構造的神経画像、fMRI=機能的磁気共鳴画像法などによって測定)。それらの研究をレビューした総説論文(36,37)では、他者や自分の評価(心の理論に関わる)、意味処理・記憶(言語などの意味を理解したり、物事を記憶したり呼び出したりする)、エラー検出・処理(目的や予測と結果の不整合の処理)、報酬経路(価値判断や動機付けに働く)、痛みの抑制、共感、不安などの感情処理が宗教的信念や活動に関わるときと同様の脳領域が活性化するとしている(宗教的信念に関連する主な脳領域を図3に示した)。

たとえば、信心深い人が、日常生活に神が関与していると確信したときや祈りのなかで神との関係を体験するときに、「心の理論課題」に回答しているときに活性化する脳領域(下前頭回[IFG]、内側前頭前野[MPFC]、側頭頭頂接合部[TPJ]、楔前部など, 図3)も活性化した(37)。また、自分の期待に反するような恐怖や不安が生じたとき、その期待との不一致を解消しようとする活動によって宗教心が強化されることを前述したが、神の基準と自分の行動との整合性や矛盾の監視・処理には、エラー検出や処理で活性化する前帯状皮質(ACC)などが関与しているらしい(37)。

デフォルトモードネットワーク(DMN)は、思考や関心や注意を伴わない、安静状態にある脳が示す神経活動のことで、不安な人はDMNの活動が増大するという。宗教的な人はそうでない人と比較して、デフォルトモードネットワークの接続性が低下しており、そのことが不安やうつ傾向の改善と関連しているのではないかと推測されている(36)。同様に、宗教的な祈りは、身体的な痛みに対処するのに役立つことが示されているが、それは大規模な前頭葉と頭頂葉のネットワークにおける神経活動の低下を伴うことが報告されている(37)。

共感するときに反応する脳領域も、いくつかの宗教的行為によって活性化するようだ。たとえば、自分の所属する宗教を代表する人の情報や刺激は、共感と同じ反応を引き起こし、より強い集団内ひいきや利他行動への反応に関連する。様々な脳の箇所に病変をもつ人を用いて宗教の精神的受容の変化と関連している脳の領域間の接続性を調べた研究では、宗教の受容で反応する領域を接続する部位として水道周囲灰白質(PGA)が同定された(38)。PAGは、共感や利他行動、恐怖の条件付け、痛みの調節など多くの機能に関与していると言われている。この部位は大脳辺縁系や前頭前野と解剖学的につながっており、痛みの調節(μオピオイドなど)や共感(オキシトシンなど)に関与する受容体が豊富に存在する(38)。これらのことは、宗教とは関係のない共感で使われる脳領域が宗教的な共感にも使われているということだと考えられる。

このように、表1であげた認知機構で活性化する脳領域は宗教的信念を感じたり宗教活動を行っているときに活性化する領域は、重複することが示されつつある。宗教的信念やスピリチュアリティは、そのための独自の認知機能が進化したわけではなく、他の認知機構で使われる脳内の活動が使われているということを示唆していると思われる。しかし、機能的ニューロイメージングなどの研究では、宗教的信念やその他の認知機構において、実際に同じ機構が働いているかまではわからない。また、スピリチュアリティや宗教性と相関のある様々な脳領域が特定されているが、これらの領域が宗教心を想起したり高めたりする原因となっているかは確かではない。今後の新たな手法により研究が必要になるだろう。

図3. 宗教的信念や活動で活性化する脳領域 Grafman, J., et al. (37)を改変。

宗教心の個人差に影響する遺伝的変異

上記で考察してきた認知機構の幾つかの組合わせ、あるいはすべてが宗教心(あるいはスピリチュアリティ)の進化に関係しているとすると考えられる。宗教心の進化が生じるためには、これら認知機構に遺伝的変異(集団内で個体によって異なるゲノム配列)が生じ、それが集団内で頻度を変化させていく必要がある。たとえば、主体的な存在や超自然的存在を環境の中に検知してしまう認知傾向に個人の間に違いがあって、その違いがゲノム上の違いに影響されているとき、その認知機構に遺伝的変異が存在しているといえる。宗教心の進化とは「認知機構に関わる遺伝的変異の頻度が変化することで宗教心の傾向や程度が変化する」ことである。

現代人の集団のなかに、宗教心やそれに関連する認知傾向の程度に遺伝的な個人差があるかどうかを調べることで、宗教心が現在も進化可能であるかどうかがわかる。また、その遺伝的違いに関与する遺伝子を特定することで、どのような神経活動によってその違いが引き起こされるのかのヒントを提供するだろう。

性質の間に遺伝的な違いがあるかどうかは、遺伝率を推定することで調べることが多い(前述の注1)。「あなたの人生において宗教はどのくらい重要ですか」などの質問に対しての答えを宗教心の程度としたとき、推定された遺伝率は、約20%から45%くらいである(39) 。また、「死者と交信することは可能である」や「魔術は実在すると信じている」などの質問によるスピリチュアリティの程度に関しては、その遺伝率は30%から60%である(43) 。これらの研究の推定値は、質問項目やサンプルサイズ、調査方法によって影響されるので正確な数値を推定するのは難しい。しかし、少なくとも遺伝的な違いが宗教心の程度にかなりの割合いで影響していることはいえそうだ。同様に、宗教心の程度は育った環境などにも影響される。たとえば、宗教心を「教会への出席率」で評価すると、環境の影響が大きくなる(40) 。これは、教会へは家族で行くことが多く、個人的な違いが反映されにくいからだろう。

宗教や超自然的存在の信仰心の遺伝的違いに関与していると想定されている候補の遺伝子が検討されている。その遺伝子としてセロトニン受容体(5-HT1B,5-HT1A )、ドーパミン受容体(DRD2,DRD4など)、オキシトシン受容体(OXTR)、小胞モノアミントランスポーター(VMAT1,VMAT2)などがあり、いくつかの研究で、これら遺伝子の変異と宗教性やスピリチュアリティとの相関が検出されている(40,44)。

セロトニンは、不安などの気分や情動行動の制御にも関与しているとされる。セロトニン受容体(神経伝達物質セロトニンを受け取る)を阻害する薬剤(LSDなど)は、錯覚、神秘体験や宗教的な感情を引き起こすことが知られている。同様に、脳新皮質におけるセロトニン受容体の結合能力の低さとスピリチュアリティなどの自己超越性との間に高い相関関係があり(45)、セロトニン受容体(5-HT1B)の遺伝的変異と宗教性との関係が示唆されている(44)。ドーパミンは、報酬系や随意運動など多様な働きをもつが、ドーパミン系の活性の低下や受容体の結合能力低下と宗教概念の活性化との関係が指摘されている(44)。たとえば、パーキンソン病患者では、前頭前野ネットワークのドーパミン作動性障害と宗教性の増強が示されており(44) 、ドーパミン受容体(DRD2)の変異と宗教性との関係が示唆された。

小胞モノアミントランスポーター1(VMAT1)の変異は、不安傾向や双極性障害などと関係している。VMAT1において、人が分岐して進化する過程で、不安傾向示す変異が有利に進化し、人がアフリカを出たあと以降、不安傾向の低い変異が頻度を上昇させたことが示された(46)。VMAT1の変異と宗教性との関連は不明確であるが、Andersonら (44)らの研究では、有意な関係が検出されている。Hamer (47)は、彼の著書の中で小胞モノアミントランスポーター2(VMAT2)の変異が神秘的な信念と相関することを発見したと主張し、VMAT2を「神の遺伝子」とした。しかし、これを支持する科学的論文はなく、信頼性は低いと考えられる。

オキシトシンは、共感、社会的行動、絆、ストレスへの適応、生殖などに関与するが、宗教性との関係が示唆されているペプチドホルモンである。血漿中のオキシトシンのレベルが高いほど、宗教性が高くなることが複数の研究から支持されている(たとえば51)。日本人では唾液中のオキシトシンレベルが高いほど宗教性が下がることが報告され、これはキリスト教やイスラム教ではない宗教的関与のためだと考察されている(53)。遺伝的変異に関しては、オキシトシン受容体遺伝子(OXTR)に見られる複数の変異(SNP)と、社会行動、共感性、精神疾患との関係が示されている(共感とオキシトシンの関係の最近のレビューは48)。宗教性との関連では、宗教的刺激が自制心に影響するかどうかが、一つのオキシトシン受容体(OXTR)変異(SNP)の遺伝子型によって異なっているという報告(49)がある。またOXTRの別の変異では、宗教性と心理的苦痛の増加との関連性が遺伝子型によってに違いが生じると報告されている(50)。また、オキシトシンの鼻腔への投与はスピリチュアリティを高めるが、その効果は、OXTRの変異やCD38遺伝子(CD38は、脳内の視床下部ニューロンからのオキシトシン放出に関与)の遺伝子型によって、異なることが示された(51)。オキシトシンは、他者との共感に関与していることから、宗教的信念の共有や帰属に関係したり、社会的肯定に関わることで、宗教的肯定に関わることが考えられる(53)。

ここで議論してきたように少数の遺伝子の変異が宗教心の違いに及ぼす場合もあると思われるが、宗教心に強く影響する「神の遺伝子」のようなものは同定できないだろう。しかし、多くの場合、宗教心やスピリチュアリティの程度や質的違いには、ゲノム上のたくさんの変異(一つの塩基の違いであるSNPなどの違い)が、合わさって影響していると思われる。多くの人のゲノムサンプルをもちいて、性質の違いに関係するゲノム上の変異を検出するゲノム関連解析(GWAS)がある。神秘的なことを容認するか合理的唯物論かという選択に関する傾向に関与するGWASがヨーロッパ人で行われている。その結果、PLCE1遺伝子にある変異(一塩基の違い、SNP)が、その性質に関係していることが示された(44)。この遺伝子はどのように宗教性に影響するかは不明である。この研究では944人という少数のサンプル(GWASでは、数万から数十万人の情報が用いられることが多い)で、研究の信頼性が高いとはいえない。しかし、このGWASの結果は効果の小さな変異が多数影響していることを示唆している。同様に、心の理論に関わる課題処理に関わる変異(54)や共感性の違い(55)に関しても同様にGWAS解析が実施されているが、大きな効果をもつ変異は検出されておらず、いずれも効果の小さな多数の変異の影響であると推測される。

宗教心の違いに関わる遺伝的変異の研究はまだ少なく、確実な結論をだすには充分ではない。しかし、宗教心を想起させたり、高めたりする程度の違いは、少なからぬ部分が遺伝的な違いによっていることは、確実にいえると思われる。宗教心や超自然的存在を信じる心の違いは、脳内で想起されるので、環境や脳内での神経伝達には影響されるが、遺伝子の違いの影響をうけない、と考えるのは誤りであるといえる。過去に、人において、宗教心や超自然信仰が少しずつ世代を超えて伝えられ、進化してきたと考えられる。また、宗教心は現在でも進化し続ける対象であるといえる。

宗教心の進化的要因

宗教心や超自然的存在の信仰が遺伝するとすると、どのような要因が、その変異を集団中に広め、維持しているのでだろうか?つまり、宗教心に関連する遺伝的変異が集団内で頻度を増加させてきた要因は何か、ということである。これまで主に以下の3つが考えられている(56)。(1)認知バイアス説, (2)自然選択説、(3)集団選択説である。さらに、宗教心の広がりには、遺伝的変異は関与せず、文化的伝搬によって広がったとする(4) ミーム説がある。以下では、それぞれについて解説する。

認知バイアス説(副産物説)人間が別の目的で進化させた認知機構の副次的な結果として、宗教を想起し、信じるようになったという説である。ダーウィン自身、『The descent of man』(1871)の中で、宗教的信念を「我々の最高の能力の間接的な結果」と呼んで、この主張を最初に提唱している(56)。しかし、ダーウィンは「どのような」心理的メカニズムが宗教に関与しているかについては述べていない。本稿では、宗教心を想起したり、維持拡大する認知機構をあげ、解説してきた。それらの認知機構は遺伝的基盤をもっており、宗教とは別の役割で進化したと思われる。

人は、素早く直感的に考える認知システムとスピードが遅く、熟考し、論理的に思考するシステムがある(41)。この直感的なシステムは、たとえば、環境の中から規則性や秩序を検知することで、捕食者からの回避や獲物の獲得といった生存への利益につながることで進化したと思われる。そのような直感的システムの一つが過活動エージェント検出装置(HDD)であり、超自然的存在の想起に繋がったと考えられる。

また、人では「他者から自分がどう思われているかを考える(心の理論)」能力や「他者から自分がどう思われているかを考える自分を省みる(内省的自己意識)」能力は、集団生活の中で子育てや協力行動などに関連して進化したと考えられる。人に限らず、ゴリラやチンパンジーなどの霊長類も社会の中での個体間のコミュニケーションを発達させてきた。しかし、人では、特に、親の子どもに対する世話が極度に長期化し、親と子どもコミュニケーションの発達の他、雄同士の攻撃性の緩和や雄と雌の関係の強化など、社会集団内での攻撃性の低下と協力関係が進化してきた(62)。そのような過程の中で、心の理論や内省的自己意識は重要な認知機構であったと思われる。また、理論的研究(63,64) では、直感的な他個体への対応も、血縁者以外に対して利他行動をとったり、協力行動をする上で重要であるという。

過去と現在の経験を将来に投影できるようになる(自伝的記憶)」能力の獲得は、人が過去の経験をもとに、自身の将来を予測することが可能になり、食物などの確保や人間関係の将来予測などがその進化的獲得に影響したのかもしれない。

適応進化説:個体選択 宗教心が自然選択によって適応的に進化したとう考えである。集団中にある宗教心を想起させたり、向上させる変異をもった個体(個人)は、それを持っていない個体に比べて適応度(生存と繁殖の指標、一生涯に残す子どもの数などで推定される)が高いために、集団中に広がっていくというプロセスが自然選択による進化である。つまり、宗教心をもつことで、生存や繁殖に有利に働いたという考えである。

宗教が身体的および精神的健康に与える影響については、多数の研究がある。一つの研究分野にもなっているほどで、Journal of Religion and Healthという雑誌もある。宗教が健康に与える影響についてまとめた総説論文の一つでは(21)、宗教的関与が癌、高血圧、脳卒中、その他の循環器系疾患、消化器系疾患などの病気やうつ病、薬物やアルコールの使用、非行、自殺、心理的苦痛などの精神的疾患などにポジティブな影響を与えていることを示す研究が多数あることを示唆している。また、精神的健康として幸福感にも影響を与えている。しかし、これら研究の多くは、宗教的信仰心がある人と健康との相関を示しただけであり、宗教自体が健康上、ポジティブな効果の原因となっているかは確かではないという指摘もある(58) 。

様々な宗教的儀式では、自らを犠牲にしたり傷つけたりすること、つまり生存に負の影響を及ぼす場合もある。たとえば、 祈りに何時間も費やすとか、自ら身体を傷つけて儀式に参加するとか、一見適応度を下げるような行動がみられる。人が集団で協力するときに、協力行動を維持するのに障害となるのが、自らは協力せずに協力の利益だけを享受する「ただ乗り者」である。Sosis (59)は、宗教儀式でみられる自虐的、犠牲的な行動は、そのようなコストを払って集団に参加することで、自分は「ただ乗り者」ではなく、協力者であることを集団のメンバーに示すためにあるという。そのため、宗教的儀式への参加は、コストを払っても個人の利益につながると議論している(59)。

宗教が個体の健康にもたらす有利な効果や集団内での協力関係に有利に働くという効果が、過去や現在の宗教心を高める遺伝的変異の拡大に影響した可能性は否定できない。しかし、人が神や霊、あるいは超自然的な存在を想起させることに関係する認知機構の進化が、最初から個人の健康(あるいは協力による利益)を増大させたために進化したとは考えづらいのではないだろうか。

適応進化説:集団選択:通常、自然選択は、個体にとって有利な性質が進化する(個体選択)。しかし、ある特定の条件がみたされる場合は、集団にとって有利な性質が進化することもある(注2)。Willsonは(61)は、宗教的なコミュニティが無宗教のコミュニティに比べて、メンバー間の結束や協力が高まるなど、集団にとっての利点を指摘している。同じ宗教的教義や宗派を信じる個人は、他の教義や宗派の人に対するより、信頼が高くより利他的になり、その集団のメンバーの拡大に有利になるというストーリである。 宗教の持つ道徳的な力は、個人が取引の際にお互いを騙さないようにするためのある種の自動的な取り締まり(あるいは規範や道徳)につながり、その結果、メンバー間の信頼が高まると主張している(61)。集団選択説も個体選択説と同じように宗教の拡大には寄与した可能性があるが、宗教心が人に生じた原因を説明するものではない。

注2; 集団選択 アミメアリは、雌アリ (女王) をもたず,働きアリが産卵して働きアリを生むことでコロニーが維持される。コロニーの中には、大型の個体と小型の個体がいる(60)。大型の個体は、卵巣が大きく多くの子どもを産むので、コロニーの中では、大型の個体が選択され、小型の個体の割合いは減少する。しかし、小型の個体はよく働くのでのコロニー全体としての餌の獲得量は増大する。そのため、大型の個体の割合いの多いコロニーは、個体数を増やすことができずコロニーは縮小あるいは絶滅する。そのために、小型の個体は、コロニー内では個体に働く自然選択によって不利になるが(個体選択)、コロニー間の選択(集団選択)では有利になる(60)。このような進化が生じるためには、集団の増加、絶滅、置き換わりなどの現象が、集団内での頻度増加よりも頻繁に生じなければならない。このことから、コロニーのような比較的小さな集団では、集団選択による進化が可能な場合もある。しかし、種のような単位の存続に有利になるように、個体の性質が進化するということは起こりづらいとされている。

文化的拡散(ミーム説) 宗教が人の間で広がっているのは、人が認知的に宗教を信じやすかどうかに関わる遺伝的変異が拡大しているわけではなく、親から子への遺伝子の伝達とは関係なく宗教が伝えれることが重要であるという説である。リチャード・ドーキンスは、「私たちは信心深くなるように進化したのか」という問いに対して、宗教を想起するようになった原因としては前述した副産物説をあげているが、宗教が広がった原因として、文化的に拡散するという"ミーム説"を提唱している(70)。ドーキンスは、遺伝子が親から子へコピーが引き継がれていく遺伝子の比喩として、人から人へコピーが伝搬されていく文化的伝搬物をジーン(gene)に対してミーム(meme)と呼んだ。 たとえば、親が熱心な信者であるとき、子どもに対して祈りや教会への出席を促したりすることで、子どもが遺伝的に宗教を信じやすいかどうかとは関係なく伝えらる可能性は高い。また、自分が居住する地域や国が特定の宗教を強要しているとき、人から人へ水平方向に文化的に特定の宗教が拡散していくことは当然ありえるだろう。

宗教の教義とか教えなどは、文化的に伝わっていくものであるが、宗教を信じやすいかどうかは、遺伝的な影響を受けており、文化的に完全に説明できるものではない。人に宗教を信じやすくなる認知機構がなければ、たとえ文化的なプレッシャーが強くても、現代において、これほどまで宗教を信じる人がいることは説明できないのではないだろうか?ただし、特定の宗教や宗派が世界でなぜ拡大しているのかという理由としては、文化的伝搬の成功が関係していることは考えられる。

また、文化と遺伝子の共進化による宗教心の遺伝的進化が生じた可能性も否定できない。文化と遺伝子の共進化とは、たとえば、文化的に宗教が強要されたり、伝搬されたりしている環境では、宗教心の強い遺伝的変異をもつ個人が有利になるというプロセスである。

なぜ宗教心は進化したか:まとめ

ここまで考察してきたことをまとめてみよう。10万年から数万年前のどの時点かはわからないが、狩猟採集生活、あるいは子育てや他者と関係の中で、有利な性質として複数の認知機構が進化した。その認知機構の副産物として超自然的な存在を想起したり、その存在がどう考えているか、自分をどう思っているかを考えたりするようになり、神などの存在を信じるようになったと思われる。また、共感性や不安を高めたりする進化により、同じ宗教内での向社会行動や道徳心が強化されたり、他宗派への攻撃性や排除などが起こるようになったのだろう。

宗教心を想起したり宗教的活動を行ったときの脳内の活動が、別の認知機構で働く脳内活動と重複あるいは関連していることから、宗教活動独自の脳内認知システムが進化したのではないかもしれない。また、宗教心の程度に関わる遺伝的変異として、錯覚や幻想、不安や共感に関わる遺伝的変異が影響している可能性からも、それらの情動システムが宗教心の強化に関係してると考えられる。

このように、超越的存在や神を想起し、それらを強化・拡大していくのに関与した認知機構は、宗教以外の機能のために自然選択によって進化し、その副産物として結果的に宗教心が生じたと考えるのが妥当だと思われる。しかし、宗教を信じることで、精神的および身体的健康にポジティブな効果がもたらされ、自然選択によって、宗教心を高める遺伝的変異の頻度が拡大したり、維持しているのかもしれない。また、教義や宗教的規範の文化的伝搬により、異なる宗教や宗派の拡大の違いが生じたと同時に、文化と遺伝子の共進化による宗教心の遺伝的進化が生じた可能性もある。

現在、多数のヨーロッパ人のゲノムが解析され、様々な人の性質(精神的特性も含む)に関連する遺伝的変異が同定されている。それらの遺伝的変異と現代人および古代人のゲノムを使って、人の870の性質(精神的特性も含む)について、石器時代から現代にいたるまでに、それらの性質がどう変化してきたか、また、自然選択を受けたかどうかが解析された(71) 。870の形質の中に、宗教心にかかわる形質は含まれていないが、幸福感、うつ傾向、外向性などの精神的特性の進化が解析されている。たとえば、人が進化してきた過程で、幸福感や外向性といった性質は向上する傾向にあり、緊張感といった性質は減少する傾向にある(71のデータをもとに解析)。今後、宗教心に関わる精度の高いゲノム関連解析(GWAS)により宗教心に関連する多数の変異が同定されれば、狩猟採集民から現代にいたる間に宗教心の遺伝的側面が増大したのかのかどうか、またその増大は自然選択を想定しなければいけないほど早かったのかどうかが推定できるだろう。

現代人間社会における宗教や神秘的思想

宗教の進化的理解はなぜ必要なのだろうか?なぜ人は神を信じてしまう心を進化させてきたのか、という理解によって、超自然的な現象を信じてしまう心を冷静に眺める手助けになる。特に、宗教がもたらすネガティブな側面の克服に役立たせることができるだろう。

宗教のもつネガティブな側面については、様々なところで議論されているので、ここで、とりたてて議論するつもりはない。人類史の中で、宗教は、異なる個人が思考や思想を共有して協力したり、統制したりする役割を担ってきた(72)。さらに宗教的共感は、他勢力を取り込んだり、攻撃することに利用されてきた。つまり宗教は、人々の統制・支配のツールとして利用されてきたとうことだ(72)。また、ドーキンスも指摘しているように、何が正しいのか、何が良いことなのかをどうやって判断するのか、という問いを教義や神の教えに委ねることが、好ましい人の判断であるとは言いがたい。

しかし、多数の人が宗教は必要だと主張し、宗教のポジティブな側面を強調する。宗教の必要な理由としての論考の多くは、人のこころの問題に言及している。宗教者ではなく、宗教を不合理だと思っている人が、どのように宗教を必要と思っているかの例として、スティーブン・アスマによる著作(68)がある。彼は、宗教を非合理なものだと感じているが、宗教的なコミットメント(信念、実践、儀式など)は、私たちの感情生活を保護し、管理するのに比類のない、おそらくかけがえのない成功を収めている、としている。

前述したように、宗教が精神的および身体的健康にポジティブな影響をあたえそうだということは、多くの研究が示唆している。しかし、このポジティブな影響は、宗教を信じることが本質的な原因ではなく、他の要因でも起こりうる脳内活動である可能性が高い。たとえば、脳内のデフォルトモードネットワーク(DMN)の活動が下がることで、不安やうつなどが軽減される可能性がある。マインドフルネスとして実践されている瞑想において、「今、ここ」に心を向けることにより、不安を軽減する効果がある。その瞑想には、神やスピリチュアルな要素は必要なく、瞑想の効果によりDMNの活動は低下するようだ(69)。このように、宗教性を排除したマインドフルネスや行動心理療法は、宗教による精神的健康に与える効果と同様の効果をもたらすだろう。

11世紀から12世紀ごろフランスやイギリスで、国王が触れると病気が治るという「ロイヤル・タッチ」というものがあった。実際にこれにより治癒する人もいたそうだが、これはプラセボ(偽薬)効果の典型例である。偽薬や医者で治療した(有効な治療かどうかにかかわらず)という経験自体が、病気の治癒や健康によい影響を与えることは、脳神経科学的にも重要なテーマである(73)。宗教的要素を取り除いて、適切な概念的信念をもたらすような活動や心理行動療法的な手法で宗教のもつポジティブな側面を実現することは可能だと思われる。

現在アメリカでは、無宗教の人が増えているらしい(74)。ヨーロッパでは、アメリカよりも早く無宗教者が増えていた。また、宗教を信じる人も、その信仰が近代化しているという。たとえば、たとえ神を信じている人であっても、世界の成り立ちや世界の仕組みについての科学的な説明を概ね受け入れてたり、困難を乗り越え、成功を収めるのに神に頼ろうとは考えない傾向にあるようだ(74) 。アメリカやヨーロッパでは、信仰に対する考え方が、変化してきているのかもしれない。

しかし、世界中の多くの人が、宗教信仰をもたず、宗教に頼らなくなることが実現できるかは、現段階では困難かもしれない。人は、必ずしも合理的な行動をとらないことが、心理学や行動経済学の研究で明らかになっている(41)。論理的に考えなければいけない判断よりも、人は直感的な反応に左右され、様々な認知バイアスを引き起こす(41)。そのようなバイアスによる誤りは、指摘されても修正されない場合が多い(41)。科学的に思考するより、直感的に宗教的解釈を受け入れやすいバイアスをもっているといえる。一度宗教を信じてしまうと、そこから脱するのは難しくなる。

超自然的存在を信じたり、宗教心を高める認知バイアスの脳神経学的メカニズムやそのバイアスに影響する遺伝的変異を明らかにすることで、これらの認知バイアスを回避する手段がみつかることに期待したい。

以下は関連記事です

人類の進化史と病気の進化

カリブ諸島のヒトと動物の移入・絶滅の歴史

引用文献

1. Hackett C, Stonawski M, McClendon D (2017) The Changing Global Religious Landscape. Washington, D.C., Pew Research Centre.

2. リチャード・ドーキンス (2007) 垂水雄二(訳), 神は妄想である―宗教との決別. 早川書房.

3. Steger, M. F., et al. (2011)Genetic and environmental influences and covariance among meaning in life, religiousness, and spirituality. Journal of Positive Psychology 6, 181–191.

4. ダニエル・ネトル(2009) パーソナリティを科学する. 白揚者. (竹内和世訳)

5. Lo, M.-T. et al. (2016) Genome-wide analyses for personality traits identify six genomic loci and show correlations with psychiatric disorders. Nature Genetics 49, 152–156.

6. Soto, C. J. (2019) How Replicable Are Links Between Personality Traits and Consequential Life Outcomes? The Life Outcomes of Personality Replication Project. Psychological Science, 4:1–17.

7. Daniel L. Pals, (1996) Seven Theories of Religion, New York: Oxford University Press.

8. フラー・トリー, E (2018) 神は脳がつくった. ダイヤモンド社.(寺町朋子訳)

9. NHKスペシャル取材班 (2012) ヒューマン:なぜ人間は人間になれたのか. 角川e文庫

10. 佐藤弘夫(2021) 日本人と神. 講談社現代新書

11. Norenzayan, A. and Gervais, W. M. (2013) The origins of religious disbelief. Trends in Cognitive Science 17, 20–25.

12. Guthrie, S. (1980) A cognitive theory of religion. Current Anthropology 21, 181–203

13. Barrett, J. L. & Barrett, J. L. (2000)Exploring the natural foundations of religion. Trends in Cognitive Science 4, 29–34.

14. Weinberger, A. B. et al. (2020) Implicit pattern learning predicts individual differences in belief in God in the United States and Afghanistan. Nature Communication 11, 4503.

15. Waytz, A., Gray, K., Epley, N. & Wegner, D. M. Causes and consequences of mind perception. Trends in Cognitive Science 14, 383–388 (2010).

16. Stiner, M. C. (2017) Love and Death in the Stone Age: What Constitutes First Evidence of Mortuary Treatment of the Human Body? Biological Theory 12, 248–261.

17. Groucutt, H. S. et al. (2021) Multiple hominin dispersals into Southwest Asia over the past 400,000 years. Nature 597, 376–380.

18. Schünemann, B., et al.(2021) Dog distinguish human intentional and unintentional action. Scientific Reports 11, 14967.

19. Stewart, W. C. (2019) Review of the Effect of Religion on Anxiety. International Journal of Depression Anxiety 2, 016.

20. Abdel-Khalek, A. M., et al.(2019)The Relationship Between Religiosity and Anxiety: A Meta-analysis. Journal of Religion and Health 58, 1847–1856.

21. Chatters, L. M. (2000) Religion and Health: Public Health Research and Practice. Annual Review of Public Health 21, 335–367.

22. Swan, T. & Halberstadt, J. (2021) Anxiety Enhances Recall of Supernatural Agents. International Journal for Psychology of Religion 10.1080/10508619.2021.1898808

23. Norenzayan, A. & Hansen, I. G. (2006) Belief in Supernatural Agents in the Face of Death. Personality and Social Psychology Bulletin B 32, 174–187.

24. Proulx, T., Inzlicht, M. & Harmon-Jones, E. Understanding all inconsistency compensation as a palliative response to violated expectations. Trends in Cognitive Science 16, 285–291 (2012).

25. Inzlicht, M. & Tullett, A. M. (2009) Reflecting on God: Religious Primes Can Reduce Neurophysiological Response to Errors. Psychological Science 21, 1184–1190.

26. Decety, J., & Jackson P.L. (2004) The functional architecture of human empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews 3:71–100.

27. Han, S. (2018) Neurocognitive Basis of Racial Ingroup Bias in Empathy. Trends in Cognitive Sciences, 22:400–421.

28. Decety J, et al. (2016) Empathy as a driver of prosocial behaviour: highly conserved neurobehavioural mechanisms across species. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 371:20150077.

29. Yu, T. & Han, S. (2021) Neural mechanisms of modulations of empathy and altruism by beliefs of others’ pain. eLife 10, e66043 .

30. Han, S. (2018)Neurocognitive Basis of Racial Ingroup Bias in Empathy. Trends in Cognitive Sciences 22, 400–421.

31. Warrier, V. & Baron-Cohen, S. (2018)Genetic contribution to 'theory of mind' in adolescence. Scientific Report 8, 3465.

32. Waal, F. B. M. de & Preston, S. D. (2017) Mammalian empathy: behavioural manifestations and neural basis. Nature Review Neuroscience 18, 498–509.

33.ユヴァル・ノア・ハラリ (Yuval Noah Harari) (2016) サピエンス全史:文明の構造と人類の幸福. 河出書房新社.

34. Slater, E. & Beard, A.W. (1963). The Schizophrenia-like psychoses of

epilepsy: v. Discussion and conclusions. British Journal of Psychiatry, 109, 143–150.

35. Aaen-Stockdale, C. (2012) Neuroscience for the soul. Psychologist 25, 520-523.

36. Rim, J. I. et al. (2019)Current Understanding of Religion, Spirituality, and Their Neurobiological Correlates. Harvard Review of Psychiatry 27, 303–316.

37. Grafman, J., et al. (2020)The Neural Basis of Religious Cognition. Current Directions in Psychological Science 29, 126–133.

38. Ferguson, et al. (2021) A Neural Circuit for Spirituality and Religiosity Derived From Patients With Brain Lesions. Biological Psychiatry, (in press)

39. Lewis, G. J. & Bates, T. C. (2013) Common genetic influences underpin religiosity, community integration, and existential uncertainty. Journal of Research in Personality 47, 398–405.

40. Fox, E. and C. Booth (2015) The heritability and genetics of optimism, spirituality, and meaning in life. M. Pluess (ed.) Genetics of Psychological Well-Being: The Role of Heritability and Geneticsin Positive Psychology. Oxford University Press, pp.132-145.

41. ダニエル・カーネマン (2014) 村井 章子訳 ファスト&スロー 早川書房

42. Bloom, P. (2012) Religion, Morality, Evolution. Annual Review of Psychology 63, 179–199.

43. Steger, M. F., Hicks, B. M., Krueger, R. F., and Bouchard, T. J. 2011. Genetic and environmental influences and covariance among meaning in life, religiousness, and spirituality. The Journal of Positive Psychology 6(3), 181-191.

44. Anderson, M. R. et al. (2017)Genetic correlates of spirituality/religion and depression: A study in offspring and grandchildren at high and low familial risk for depression. Spirituality in Clinical Practice 4, 43–63.

45. Borg, J. et al. (2003)The Serotonin System and Spiritual Experiences. American Journal of Psychiatry 160:1965–1969

46. Sato, D. X. and M. Kawata (2018) Positive and balancing selection on SLC18A1 gene associated with psychiatric disorders and human-unique personality traits. Evolution Letters 2:499-510

47. Hamer, D. (2005). The God Gene: How Faith Is Hardwired Into Our Genes. Anchor Books.

48. Barchi-Ferreira, A. M. & Osório, F. de L. (2011) Associations between oxytocin and empathy in humans: a systematic literature review. Psychoneuroendocrino 129, 105268x.

49. Sasaki, J. Y., Mojaverian, T. & Kim, H. S. (2015) Religion priming and an oxytocin receptor gene (OXTR) polymorphism interact to affect self-control in a social context. Development and Psychopathology 27, 97–109.

50. Sasaki, J. Y., Kim, H. S., & Xu, J. (2011). Religion and well-being: The moderating role of culture and the oxytocin receptor gene (OXTR). Journal of Cross-Cultural Psychology, 42, 1394 –1405.

51. Van Capellen, et al. (2016). Effects of oxytocin ad- ministration on spirituality and emotional responses to meditation. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11, 1579–1587.

52. Zinnbauer, B.J. & Pargament, K.I. (2005). Religiousness and spirituality. In: Paloutzian, R. F., Park, C. L., editors. Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, (pp. 21–42). New York: Guilford Press.

53. Yamada, J. et al. (2021) Salivary Oxytocin Is Negatively Associated With Religious Faith in Japanese Non-Abrahamic People. Frontier in Psychology 12, 705781

54. Warrier, V. & Baron-Cohen, S. (2018) Genetic contribution to ‘theory of mind’ in adolescence. Scientific Reports 8, 3465.

55. Woodbury-Smith, M. R., et al. (2020)Genome-wide association study of emotional empathy in children. Scientific Reports 10, 7469.

56. Singh, D. & Chatterjee, G. (2017)The evolution of religious belief in humans: a brief review with a focus on cognition. Journal of Genetics 96, 517–524 .

58. Levin J. S. (2002) Religion and health: is there an association, is it valid and is it causal. Social Science & Medicine 38, 1475–1482.

59. Sosis R. (2004) The adaptive value of religious ritual. American Scientist 104, 166–172.

60. Tsuji. K. (1995) Reproductive conflicts and levels of selection in the ant Pristomyrmex pungens: contextual analysis and partitioning of covariance. The American Naturalist 146,586-607.

61. Wilson D. S. (2002) Darwin’s cathedral: evolution, religion, and the nature of society. University of Chicago Press, Chicago, USA.

62. Soressi, M. (2016) Neanderthals built underground. Nature, 534, 43-44.

63. Raghanti, M. A. et al. (2018)A neurochemical hypothesis for the origin of hominids. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, E1108–E1116.

64. Bear, A. & Rand, D. G. (2016) Intuition, deliberation, and the evolution of cooperation. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, 936–941.

65. Bear, A., et al. (2017)Co-evolution of cooperation and cognition: the impact of imperfect deliberation and context-sensitive intuition. Proceedings of Royal Society B Biological Science 284, 20162326.

66. Berger, L. R. et al. (2015) Homo naledi, a new species of the genus Homo from the Dinaledi Chamber, South Africa. eLife 4, e09560.

67. Brophy J.K. et al. (2021) Immature Hominin Craniodental Remains From a New Locality in the Rising Star Cave System, South Africa. PaleoAnthropology, 1, 1-14.

68. Asma, S. T. (2018) Why We Need Religion. Oxford University Press

69. 久賀谷亮 (2016) 世界のエリートがやっている 最高の休息法 ダイヤモンド社

70. リチャード・ドーキンス(2020) さらば、神よ. 早川書房 [大田直子訳]

71. Song, W. et al. (2021)A selection pressure landscape for 870 human polygenic traits. Nature Human Behaviour doi:10.1038/s41562-021-01231-4.

72. 宇山卓栄 (2020)「宗教」で読み解く世界史. 日本実業出版

73. Wager, T. D. & Atlas, L. Y. (2015)The neuroscience of placebo effects: connecting context, learning and health. Nature Review Neuroscience 16, 403–418.

74. フランク・マルテラ (2021) 「2050年には大半が無宗教に」信仰心の篤いアメリカで神様を信じない人が増えているワケ. PRESIDENT Online https://president.jp/articles/-/52480

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?