和歌を詠み始めた 新たな趣味

古文で和歌を読むことはあっても、自分で詠むことは敷居が高かったのですが、自分の心情を表現するにはちょうどいいと思うようになってきました。和歌教室や通信教育などを受けずに自己流です。

和歌を作る時には気持ちを切り替えが必要で、見ている風景から浮かび上がる自分の心情を5.7.5.7.7で表現するプロセスに面白みを感じます。

下手な内容ですがいくつか掲載してみます。

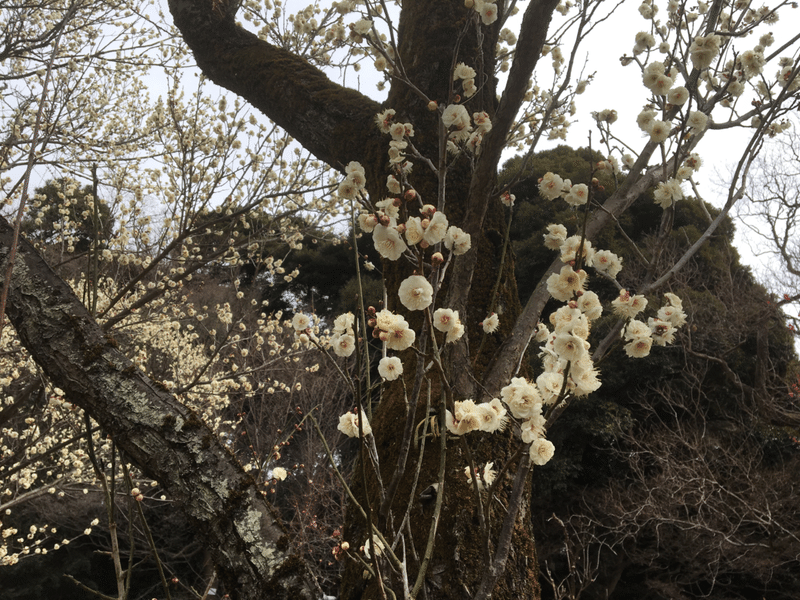

「梅の花 顔を近づけ写真とる 香りほのかに春のぬくもり」

梅には種類ごとに香りがあり、寒風の中でも咲き誇る梅を見ていると春が近づいてきているんだなあ、と気持ちが明るくなります。

「晴天に 田舎の父の声を聞く ふた冬見れぬ山は白きと」

私の故郷は日本海側ですが、ここ2年の状況から帰省が出来ていません。ある晴れた日に故郷の父と電話をしていると、「今年は雪が多いが東京はどうだ」と言う何気ない会話から故郷の雪が積もった山々が懐かしく思い出され、2年以上も帰省できないもどかしさを感じました。

和歌を詠む。それを後押ししてくれる記事を見つけました。

2月13日付 日経新聞朝刊の文化欄の「小さな自分を超える」歌人でもあり科学者でもある 坂井修一氏の記事です。

我が意を得たり、という記事です。

私の知人には、80歳を超えて短歌を始めた方がたくさんいらっしゃる。中には、2冊、3冊と歌集を出し、賞を獲得された方もいる。投稿者の賞ではなく、歌人としての賞である。

こういう方々に共通するのは、歌作り以前の人生経験の豊富さと、それに裏打ちされた観察眼の確かさだ。

私などが言うまでもなく、人生は悲しみ苦しみの連なりだ。なぜこんなに苦労ばかりが重なって、良いことが少ないのか。口には出さないが、誰もがそんな疑問を抱きながら生きている。

そうした人生を観察し直し、色づけ、味つけをして五七五七七で表現する。ここで鍵となるのが、「自分の喜怒哀楽を種としながら、さらに人間誰もが持つ何かを掴(つか)んでいるかどうか」だ。これが無いと、歌は単なる告白になり、身勝手な思いの垂れ流しとなる。

そう。「自分はこんなに悲しんでいる、こんなに苦しんでいる」というだけなら、短歌はひとりごとの域を出ない。「人はそれぞれに欲望と苦痛をかかえて生きている。そんな人々の作る世界は、いつの時代も悲しみに満ちたもの。自分もその世界の中のありふれた一人であって、周囲と葛藤しながら生きてきたし、今もそうして生きている」。そんなふうに考えることが、表現の第一歩と思う。

自分の心の醜さに自覚的であることは大切だが、何でも告白すれば良いというものではない。他人の悲しみを知るのに鋭敏であるのは良いが、単なる同情も文芸からは遠い。そうした醜さや悲しみも、言葉の奥に潜む匂いや肌ざわりのようなものとして包み込むように伝えるのが肝要だ。

私自身、あと何年生きられるかわからないが、生きている限り、日々に御しがたい思いを抱き、言葉にしようとすると思う。人生の終わりに詠む短歌はどんなものだろうか。

一生の最後に優れた作品を残すこと。単なる自己満足ではなく、時代と人間の切り結びのようなところに踏み込んで表現し、小さな自分を超える価値を作り出すこと。それは、誰にでもチャンスのあることだ。

この記事を読んでから、和歌を詠むことに拍車がかかり、古今集、新古今集などを再度読み、一首一首精読するようになりました。

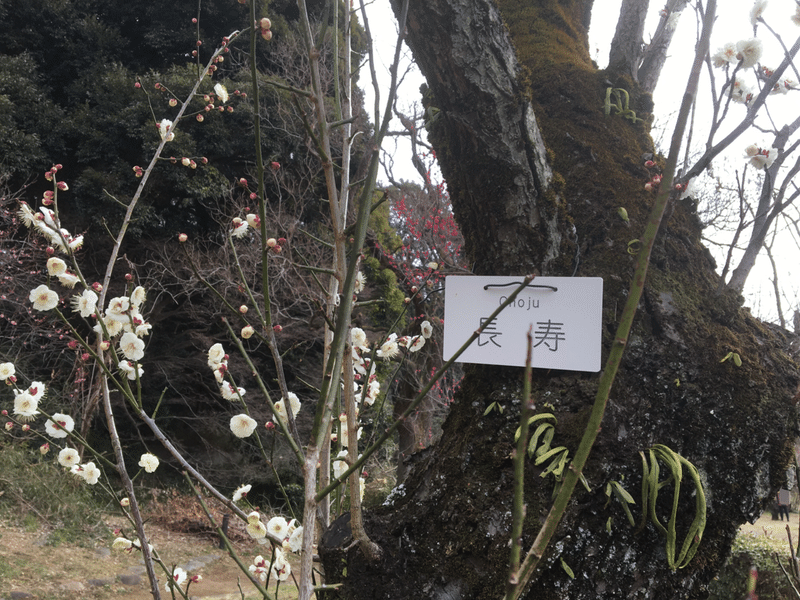

「寒き日に 園で見つけた長寿梅 会えない父の息災願う」

植物園を散策中に「長寿」という梅を見つけ、心に浮かんだことを詠んでみました。いつになったら会えることやら。。。

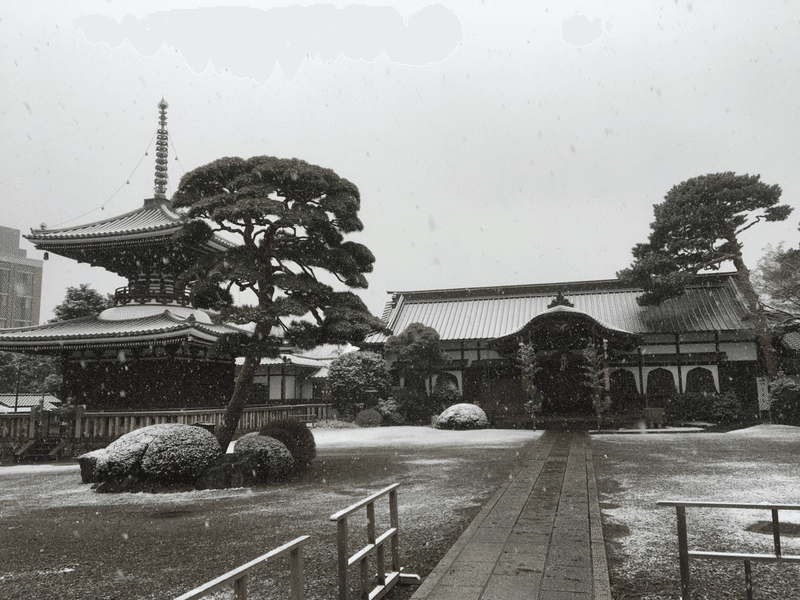

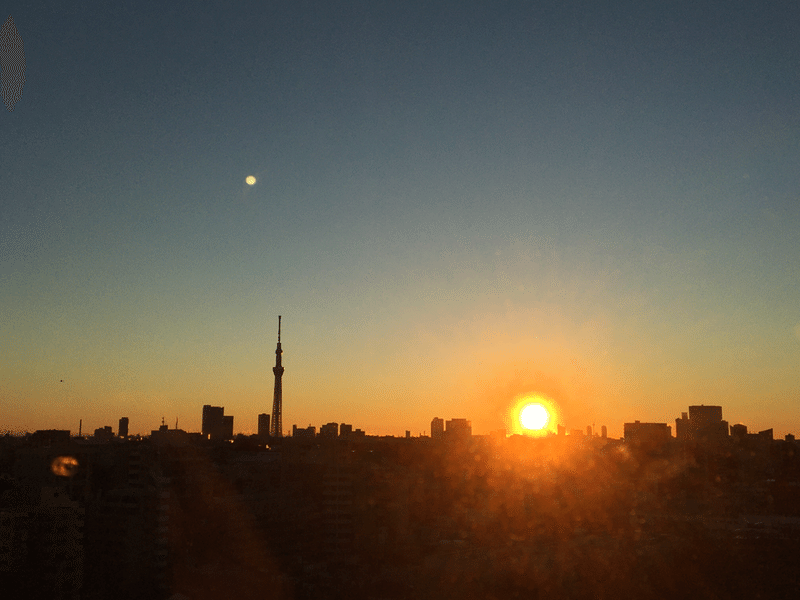

「護国寺の 白きお堂に力わく 雪降る町で育つ我が身は」

雪国育ちにとっては太平洋側の晴天の冬はいまだにしっくりこないのですが、たまに雪が降るとエネルギーが湧いてきます。

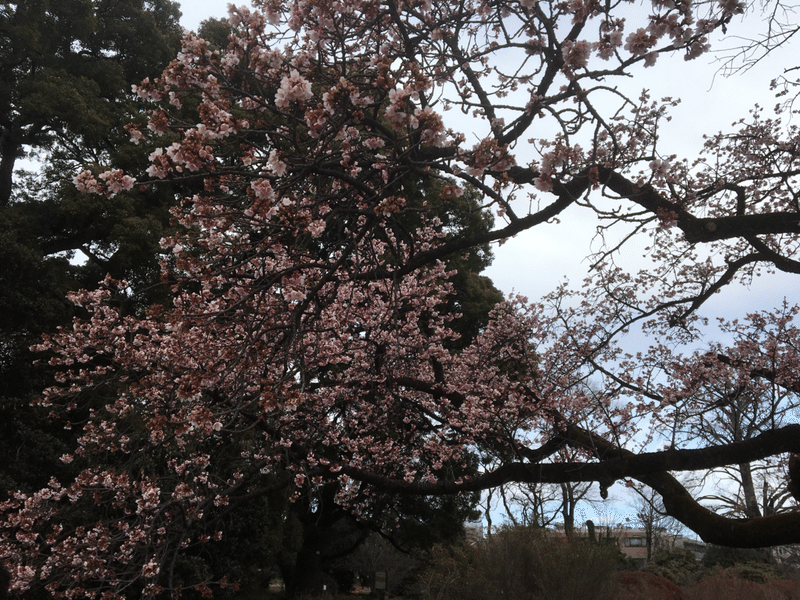

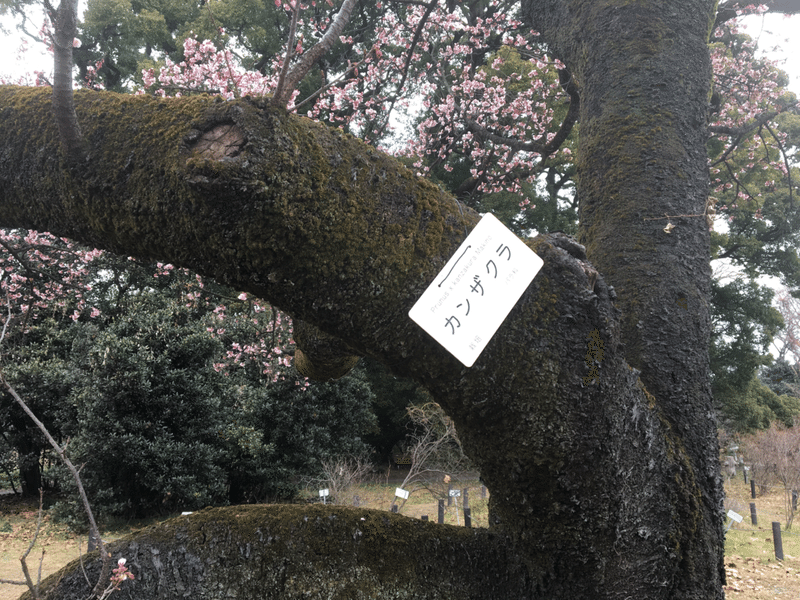

「かんざくら 冷たき風に咲きほこる 花をみれば心ぬくもる」

まだまだ寒い風の中でも確実に春は近づいてきています。外気は冷たくても気持ちは温かくなります。

植物園を散策中にワンフレーズが思い浮かびます。そこから心情に合う言葉をつないでいきますが、植物園内になるベンチに座って作り上げます。紙を使わず、スマホのメモ機能を活用しています。

「元旦に退院するは良き縁と励ます友のありがたきこと」

年末年始に入院してしまい元旦に退院しましたが、友達の言葉に元気がでました。友はありがたいものです。

今は、古文を読む⇒和歌を詠む⇒参考のためにまた古文を読む、という好循環になっています。和歌集を読むとなぜ春や夏とか季節ごとに歌が多いのだろうか、とこれまで疑問に思っていましたが、自分が詠むようになって分かりました。理由は単純、梅を見て何作も作るからです。雪を見て色々感じたことを和歌で詠むと色々な和歌が出来上がってしまいます。部分的に修正しますから何作も出来上がってしまいます。

これに気づいてから古文や和歌集の読み方が少し変わりました。

和歌を詠むには道具は要りませんから安上がりの趣味が出来たと思っていましたが、題材を求めて「吟行(和歌・俳句などを作るために、景色のよい所や名所・旧跡に出かけて行くこと)」をやるようになると時間と出費がかさむのが心配になってきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?