雑感記録(280)

【宙吊りと無意味】

地球

山あり森あり家あり舗裝路を自動車走り色色の色あるけれど

言はば。

見える地球は。

ひろーいいちめんの平面圖。

だけんど。

同時に。

重たい鉛をつめこんだ。

使ひ古した。

宇宙のなかのちつぽけなベースボールだ。

(筑摩書房 1985年)P.94,95

今日も今日とて散歩に行って来た。

だが、今回は何と言うかある種、いつもとは異なる感じであった。僕が散歩をする時は、まず行く場所を決める。そして家を出る。大体、土曜日に僕はいつも散歩すると決めているので、金曜日の就寝前に「よし、明日はここへ行こう!」と決め、その細やかな愉しみに包まれ蒲団に入る。

昨日、僕は在宅勤務であった。在宅勤務はやはり慣れない。映画を垂れ流しながら仕事をする。タバコを吸いながら仕事をする。途中途中、手が空いたら本を読む。何ともメリハリのない感じである。これは僕の精神的弱さ以外の何物でもない訳だが、自宅に居ると誘惑が多いのである。そして何より昼休みに神保町を巡れないというのは少し苦しい部分がある訳だ。

それで僕は昨日、在宅勤務が終了した後、夜の散歩に出ることにした。家の近くの大通りをただ真っすぐ歩く。お酒を片手に。しかし、僕の散歩ルールではスマホを使用しないということがある。だから「ここはどこだ?」という気持ちで周囲を見回しながら歩く。いつもは日中、明るい時間にそれをする訳だが、夜ともなると怪しい人感が尋常ではない。それにお酒を片手に歩いているのだから、それを助長する。

およそ4時間ぐらい外出していた。途中、夜飯を食べに市ヶ谷の日高屋へ行ったので食事時間も含まれる。だが、それにしても長い時間歩いたと思う。後半に至っては酔いどれ、酔いどれで…。ふらふらになりながら歩いて帰った。僕は自宅に着いたら、そそくさと身支度を整え寝てしまった。

つまり、今日、どこに行くか考える間もなく就寝してしまった。

お酒を呑んだ次の日は、あまり良く眠れずに早起きしてしまう。

今日は朝5時に目が覚め、別に二度寝する必要も無いなと思ったので起きた。僕は朝の日課として白湯を飲むようにしている。しかし、最近どうも熱くて仕方がない。これからの季節を考えると白湯を飲むのはいかがなものなのかな…と考えながら、目をこすり歯を磨く。口元からは涎が零れる。

そう言えば、水回り掃除してなかったなと思い、歯を磨き終え、襲い来る便意を堪えながら台所のシンクをスポンジで擦る。水垢というのはどうも落としにくい。専用の洗剤を使うのだけれども、しばらくすると復活する。浴槽の水垢もそうだ。と今、これを書いていて風呂掃除とトイレ掃除を明日しようと心に決めた。

そしてトイレに籠もり、今日はどこへ行こうかと考えあぐねる。

電車の路線図を頭の中に思い浮かべて、どの駅で降りてみたいとかあるかなと考えてみたりした。だが、全ての路線の駅名や土地感覚など自分が知っている範疇を出ない訳なのだから、考えてみても無駄だなと思い下腹部に集中する。そう言えば、お酒を呑んだ次の日はお腹がゆるくなってしまう。お酒は大腸で吸収されると聞いたことがある。なるほど、お腹がゆるくなる理由も分かる。

格闘後、椅子に座りただ腕を組み「うーむ…」とカッコつけて考えてみる。だが行きたい場所が一向に思い浮かばない…。諦めて僕は本を読み始める。最近、朝の読書を僕は習慣づけている。仕事がある日も、朝起きて身支度を整えて本を読むようにする。これは今更ながらの発見なのだが、朝の読書というのは身に染みる。ボケボケして読んでいる訳だが、意外と頭に入るのだ。なるほど、小学校での「朝活読書」というのはあながち間違えではなかったのだなとこの歳になって気付かされる。

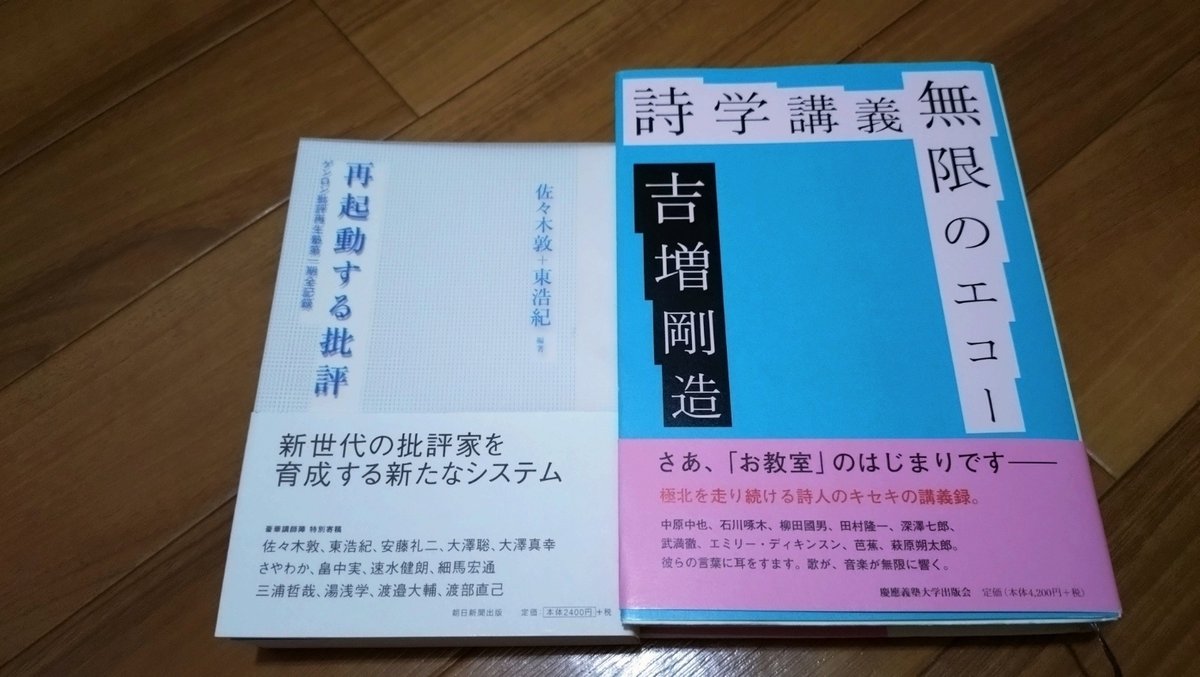

一区切り読み終えたので時計を見る。もう朝の8:00だ。時が過ぎるのは早いなと思ったけれども、こういう時間は堪らなく良いなと思う。充実した時間だったと思う。「今日も散歩に行くか」とパジャマから着替え、洗濯機にぶち込む。はてさて、どこへ行こうか…。と考えようと支度を始める訳だが、それよりもまず先に「今日はどの本を持って出かけようか」と考え始めてしまった。

僕は今、積読が山のようにある。何冊かまともに数えていない。というよりも、そんな冊数を数えたところで意味など無い。そこに在る。それだけで十分だ。そんな積読が何冊あるかを数えてその多さを自認した所で、結局そこに在ることに変わりはないのだから。本存在が変わる訳ではないでしょう。それに数えてしまうから「うわ、読めてねぇじゃん」と落胆の元になる。馬鹿馬鹿しいったらありゃしない。

という訳で、今日のお供は悩みに悩んで中平卓馬の批評集成にした訳だ。

時計を見る。あれ、もう9:00じゃないか。小一時間も僕は持って行く本で悩んでいたのか。だが、本を選ぶことは愉しい。人の為に選ぶということも好きだが、自分の為に本を選ぶのも好きである。選び終えて、てっきり詩集を自分でも選ぶもんだと思っていたが、中平卓馬を選んだのは正直自分でも意外だった。

で、結局、どこへ行こうか。

とりあえず、最寄駅である神楽坂駅の改札を潜った。

さて、どちら方面に行くか。中野方面か西船橋方面か。どうしたものか。とりあえずトイレに行き用を足す。そこでふと「そういえば、神楽坂から九段下まで定期圏内なんだよな…」と思い出す。手を洗い終え、僕は西船橋方面のホームへと向かう。いつも見慣れた光景だ。それはそうだ。毎朝このホームに来ているのだから。ただ違うのは電車の混雑さと、ホームに来る電車の時間間隔だけである。

電車に乗って本を開く。だが頭の中では「どこに行くのか」ということばかりが湧いてきて集中出来ない。中平卓馬の批評集成もただの文字として僕の目に入って来るだけである。僕はとりあえず神保町に着いて考えることにしようと決め、毎朝と同じコースで神保町へと向かう。いつもは九段下から歩いて向かうが、今日は半蔵門線で向かうことにした。僕は何故、都営新宿線でなくて半蔵門線を選んだかは不明である。

半蔵門線に揺られ1,2分。神保町駅に着く。

さて、どこへ行こうか。神保町駅はご存じの通り(かどうかは知ったことではないが、僕にとってはご存じの通りである)、半蔵門線、都営新宿線、都営三田線が通っている。半蔵門線はわりと利用しているので、半蔵門線はなしだ。それに今乗って来たばかりだし。都営新宿線はどうか。これもノーだ。これも出掛ける時に実は意外と使っている。そうすると必然的に都営三田線に乗ることになる。問題はどこの駅で降りるかだ。

改札を潜り、都営三田線のホームへと向かう。

路線図を確認する。なるほど、こちらのホームから乗れば赤羽方面に行けるのか。こっちは目黒方面か。目黒方面は仕事の関係でよく乗っているので却下。そうすると、これまた必然的に板橋・赤羽方面に乗ることになる。どこの駅で降りるかな…と見ていると「巣鴨」の文字が見え、亡くなった祖父の記憶が蘇る。

僕が大学の頃、祖父が東京に来てくれたことがあった。土曜日、僕は授業があったので、午後から合流した。午前中は祖父と僕の父と母と東京観光をしていたらしい。祖父に「どこへ行って来たで?」と聞くと「おお、巣鴨へ行って来ただよ」との返答。そして父が「とげぬき地蔵でいっぱい煙を浴びて来ただよな」と。祖父はニヤニヤしながら「ほうだよ、おじいちゃんたくさん浴びて来ただよ」と言った。あの祖父の顔は不思議と記憶に残っている。

しばらく僕はホームの情報板に立ってそんなことを思い出し、巣鴨に行くことにした。そう言えば、祖父はその時に都電で行ったと言っていた。そうか、巣鴨から都電が通っているならば、巣鴨から都電で池袋まで行ってジュンク堂に寄って歩いて帰ろう。そう決めた。

やっと僕の行き先が決まった。

巣鴨について書くことは正直あまりない。

強いて言えば、高齢化社会の縮図を見た。それだけである。歩けども歩けども若い人よりもお年寄りが多い。しかも、そこを歩くお年寄りは杖やシルバーカーを使わず歩いている。東京のお年寄りは強靭だなと思う。というよりも、そうでもしなければ生きていけない世界なのかなとも思うと、僕は何だか怖くなってしまった。何の繋がりもないこの東京で終生暮らしていける自信が巣鴨で一気になくなった。

僕は商店街をそそくさと歩き、都電の駅へと向かい、都電に乗って池袋へ向かうことにした。都電はやはり混雑している。大抵、大学の時などは平日に乗っていたから気にはならなかったが、土日ともなるとやはり大勢が乗っている。中はお年寄りばかりである。「自分もこのままここで暮らしていたら、こんな風になるのだろうか」という気持ちになる。

東池袋四丁目で僕は降りた。

やはり、池袋は嫌いだ。これは僕の過去の記録でも何度も書いているが、池袋は本当に嫌いである。しかし、ジュンク堂がある。仕方がない。自身の好きなことの為ならばほんの数分の我慢も仕方がない。照り付ける陽射し、周囲に乱立する高層ビル群、頭上や眼前に広がる幹線道路。僕は人工物のジャングルの中を歩く。そして晒される波に呑まれながら歩いて行く。

ジュンク堂に着き本を様々に見る。やはり池袋のジュンク堂は最高だ。新刊書店では池袋のジュンク堂が1番好きである。悔しいが。「池袋の」でなければなお良かった気もするのだが、そんなことを今更やいのやいの言ったところで変わる訳もないのだから。僕は存分にジュンク堂書店を愉しんだ。

僕が行くのは3階と4階。文芸コーナーと哲学コーナーである。基本そこしか見ないが、数多くの本が並んでいるのは圧巻である。注目の本みたいなものが陳列されているのだが、その殆どがビジネス書や自己啓発本の類ばかりである。僕はこの光景に辟易としてしまう。新刊書店の唯一嫌いな点である。どこの新刊書店でもビジネス書や自己啓発本の類は前面に出されている。しかし、何故そういったものが全面的に陳列されるようになったのか。

これはまた別の機会にしっかりと考えて書こうと思っているのだが、そういう「インスタント教養」みたいなものが席巻しているこの事態は何処から来ているのかということが僕には何だか不思議である。それを安易に「労働による時間の確保」みたいな部分で考えるのは癪に障る。スマホというものに取って代わられたというのも安易すぎる。だが、僕の中で思うことはやはり年々、僕も含めてだが「読む」こと、それに付随する「忍耐」の力が衰退しているということの証左ではないか。まあ、これは後日改めて書くことにしよう。

久々に新刊書店に来た訳で、毎日本に触れている訳だが、その殆どは古本である訳だ。新刊書店特有の匂いというか、それが久々で何だか嬉しかった。それにジュンク堂は特にだが、しっかり書棚を見ていくと稀にレアな本が置いてあることが多い。それを探すのも愉しみである。これを丸の内の丸善では中々出来ることではない。あれは本が取りにくい。

かれこれ2時間ぐらいだろうか。僕はジュンク堂に滞在していた。書店の巡り方というのは人それぞれある訳だが、僕の場合は至ってシンプルである。順番に見ていく。それだけである。様々な人がメディアやSNSで「書店の巡り方」的な感じで様々に書いている訳だが、僕にはそんなものはない。ただ好きなように本を見る。それだけのことである。

レジに並び、セルフレジで会計を済ませ、池袋を後にする。

僕は池袋から帰る時は雑司ヶ谷の鬼子母神を経由して、目白方面へ行き遠まわりをして帰る。神田川沿いを歩く為である。僕は神田川周辺が好きである。

あそこの街の雰囲気は好きである。どことなくフィクションの世界に居るような気分になれる。アニメで見たり映画で見るような風景を目の当たりにすることが出来る。だから池袋は嫌いだが、池袋から歩いて帰ることは好きである。突然現れる別世界のような。現実でいて現実でないという狭間の世界が僕は好きなのかもしれない。

唐突だが、僕は二項対立が好きではない。

別にデリダが好きだからとかそういう話ではなくて、これは純粋な僕の感覚である。白黒つけたがる世界というのは僕は好きではない。「どちらの立場も分かるけれども、少なくとも僕はこっちかな」というスタンスで生きている。物事に何か正解や真実があるという感覚が僕は好きではない。だから競争的な事柄があまり好きではない。それに「自分の中でそこがゴールだと思えばゴールだ」という言説が、どこか負け惜しみみたいな風に捉えられるのが好きではない。

だからテレビなどでデモをしたり、何か活動をしている人を見ると疲れてしまう。彼らは彼らなりの信念で行っているのだろうから僕が言えた立場ではない。だが、「自分が正しい」と思って行なうその行動の裏にはそれを正しくないと思う人間も少なからずいる訳である。要するに、今の人々は宙吊りにされることが嫌なのだろうと思う。サディスティックな世界になりつつあるのではないか。僕は一生そういう意味ではマゾヒストで居たい。

神田川沿いの小路が僕は好きだ。どの季節も好きだ。狭間の世界がここにはある。僕という存在が許される東京での唯一の場所であることは間違いない。この季節になってくると川の水位が下がり、見えなかった岩が顔を出す。そこにへばりつく藻が見える。遠くから見ても青々とした様子が見える。いつかあれも干からびて、冬ぐらいにはきっとその姿は無くなり、そして再び青々とそして嬉々として水の中を流れるのだろう。

しかし、この小路には一切人が居ない。

春。僕は桜を見にここへ来た。その時は多くの人で賑わい、僕はその賑わいに辟易とした。だが、桜が散ればもう用済みである。やはり人間という生き物は自然に対して薄情なんだなと思う。都合の良い時だけ見に行き、「綺麗だ」「美しい」とその季節にしかないものを感じ、それが過ぎれば「ハイ、もう咲いてないもんね。さよなら。また来年。」というような感じだ。

人間は自然に対して都合の良いように改変したり、都合の良い部分だけを見ているように感じる。自然とはそんな人間に優しいものではない。僕はそう思っている。恐ろしさや人間にもたらす災害も含めて自然である。僕はそれを東日本大震災や能登半島沖地震で強く感じた。そういう恐ろしさみたいなものを忘れすぎていやしないか。

人間が自然の都合の良い所だけ捉えて「私は自然を感じている」というのは些か傲慢だと、今日神田川沿いを歩きながら感じた。そういう季節とか関係なしに自然に対して向き合うことをしなければいけないのではないか。確かに自然は美しい。僕も季節のその時々で見える美しさを享受している。だが、その反面、美しさの裏腹にはそういう恐ろしさがあるということを忘れてはいけない。

だから、僕は少なくとも春に桜を見に行くのならば、春だけではなく通年でその自然を感じることが大切なのではないか。別にだからと言って毎日行けとかそういうことを言いたい訳じゃない。そういう特定の時期にだけ行って自然を感じるのではなく、四季その全てに於いて感じることが大切なのではないか。そうして初めて自然を感じられるのではないか。特にこういった都会で生活する人々にとって。

僕は元々、地元が自然に囲まれていたから常に、季節関係なく自然が眼に入り共に生活してきた。窓を開ければ山々に囲まれており、その季節ごとで色が変わり、匂いが変わり、景色が変わる。そういうものと一緒に育ってきた。仮に自分の所有物ではないにしろ、そういった自然に見守られているのだから、僕等だって自然を見守るという相互関係が無意識化のうちに存在していたような気がする。

僕は急に地元が恋しくなる。

或る日突然

地球のなかは煑えたぎるマグマ。

いま自分はその地殻の一部を。

その胡麻粒にも足りない一點を歩いてゐる。

月もない。

スルデの下を。

このはてで陸はつき海。

海海海海。

そのはては陸。

そのはては。

海。

そのはては。

ぐるーッとまはつて。

歩いている自分。

暗い天。

そのはては。

死。

そのはては。

(もしも世界がこのままで進むならば。)

或る日突然。

全部の死。

(筑摩書房 1977年)P.22,23

今、こうして僕は生きている。だが、それがいつまで続くのだろうか。巣鴨に居たお年寄りを見て感じたものは無意味である。それはある日突然、僕等が思いもつかない所からそれはやって来る。何だっていつだってそうだ。物事は何処からそれがやってきて、どうなるのかすら分からない。だが辿り着く終着地点は同じである。

それは自然に還ることである。

だが、人間というのは欲深い。自然の恩恵に与りながら、その自然に帰すことを先送りにしようと日々を生きている。僕はその自然がやってくるその日まで、「或る日突然」に備えて生きていくしかない。そう考えると、生きているということなどほんの些細なことでしかないのだ。「生きる意味」というものなどいくら探しても無意味だ。

僕等は無意味な世界に居る。そこから逃げるから苦しい。

意味を手放して生きることを考えてみてもいいのではないか。あるいはその狭間の世界を積極的に受け入れることが肝心なのではないかと、何とも身も蓋もないことを考えてみたりする。生きづらいと感じているのは、「生きる」ことに意味を見出しているからだ。そんなもの後付けの結果だ。自然からしたらそんな物、「胡麻粒」でしかないのだから。

よしなに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?