万世一系と1906年の北輝次郎『國體論及び純正社會主義』

伊藤仁斎(1627年8月30日~1705年4月5日)著『語孟字義(ごもうじぎ)』「王覇」にこうある。

王者、有天下之稱。覇者、諸侯之長。当初未有王覇之辯。文武之後、王綱解紐、號令不行於天下。桓文互興、約与國、務會盟、而不能以徳服天下。於是王覇之辯興。非必以覇為非也。觀文王之為西伯可見矣。後世又有皇帝王覇之論。儒者誦之。然孔子之所不言、孟子之所不論、蓋戦國縦横雜家之説、闕之可矣

(王は、天下を有つの称なり。覇は、諸侯の長なり。当初いまだ王・覇の弁あらず。文・武(周の文王・武王)の後、王綱、紐を解き(帝王の政治の大綱がゆるみ)、号令、天下に行われず。桓・文(斉の桓公、晋の文公)、互いに興り、与国を約し、会盟を務めて、徳をもって天下を服すること能わず。ここにおいて、王・覇の弁、興る。必ず覇をもって非とするにあらず。文王の(殷から西方の諸侯の頭に任命され)西伯となるを観て見るべし。後世、また皇・帝・王・覇の論あり。儒者、これを誦す。しかれども孔子のいわざる所、孟子の論ぜざる所、けだし戦国縦横雑家の説、これを闕いて可なり。)

王覇之辯、儒者之急務、不可不明辯焉。孟子曰、以力假仁者覇。以德行仁者王。以力服人者、非心服也。力不贍也。以德服人者、中心悦而誠服也。此王覇之辯也。荀子曰、粋而王、駁而覇。其言雖近似、然而推度之見、非知王道者之言也。蓋王者之治民也、以子養之。覇者之治民也、以民治之。以子養民、故民亦視上如父母。以民治之、故民亦視上如法吏、如重將、雖奔走服役、從其命之不暇、然實非心服。有禍則避、臨難則逃、不輿君同患難。其設心之異、在毫釐之間、而民之所以應上者、有霄壤之隔。非徒粋駁之異而已

(王・覇の弁は、儒者の急務、明らかに弁ぜずんばあるべからず。孟子にいわく、「力をもって仁を仮る者は覇たり。徳をもって仁を行う者は王たり。力をもって人を服する者は、心服にあらざるなり。力贍らざればなり。徳をもって人を服する者は、中心悦んで誠に服す。これ王・覇の弁なり。荀子にいわく、「粋にして王、駁にして覇」と。その言)、近く似たりといえども、しかれども推度の見、王道を知る者の言にあらざるなり。けだし王者の民を治むるや、子をもってこれを養ふ。覇者の民を治むるや、民をもってこれを治む。子をもって民を養ふ、ゆえに民、また上を視ること父母のごとし。民をもってこれを治む、ゆえに民、また上を視ること法吏のごとく、重将のごとく、奔走服役、その命に従うこと、これ暇あらずといえども、しかれども実は心服にあらず。禍あるときは、すなわち避け、難に臨むときは、すなわち逃れ、君と患難を同じゅうせず。その心を設くるの異なること、毫釐の間に在って、民の上に応ずるゆえんの者、霄壤)の隔てあり。徒らに粋・駁の異のみにあらず。)

2015年(平成27年)5月17日、子安宣邦(こやす・のぶくに、1933年2月11日~)著『仁斎学講義:『語孟字義』を読む』(ぺりかん社、本体2,700円)が刊行された。

序 仁斎古義学のラジカリズム―『論語』から読むこと―

1 仁斎に対抗する徂徠

2 『論語』は宇宙第一の書

3 『論語』から読むこと

4 徂徠学の対抗的形成

5 『論語』・思想批評の原基

6 孔子、堯舜に賢れること遠し

7 仁斎のラジカリズム

第一章 古学先生伊藤仁斎の窓外と人となり―『先府君古学先生行状』を読む―

第二章 「孔子の道」の古義学的刷新―『語孟字義』を読む―

序 『語孟字義』とは何か

1 儒家古典と朱子学

2 人は『論語』をどう読んだのか

3 『論語』の再発見と古義学

4 『語孟字義』という書

5 「道」と「性」

■第一講「天道」

天地の間は一元気のみ―「天道」第一条~第八条

一陰一陽、往来して已まず/天地は生生して已まず/今日の天地は万古の天地/夫子の天道を言うは、得て聞くべからず

■第二講「天命」

天の主宰性と天命観―「天命」第一条~第五条

天の主宰性/人間にとって天命とは/朱子天観の語学的解体/天に直面する仁斎

■第三講「道」

道とはもともと人の道である―「道」第一条~第五条

人の往来するゆえん/人倫日用の道/匹夫匹婦も行く道/実にこの道有り

■第四講「理」

理の字はもと死字―「理」第一条・第二条

「理」字と理学/道字は活字・理字は死字

■第五講「徳」

「道徳」概念の成立―「徳」第一条~第四条

■第六講「仁義礼智」

仁義礼智は道徳の名、性の名に非ず―「仁義礼智」第一条~第四条

道徳は天下をもっていう

■第七講「心」

生き物である人間の心―「心」第一条~第四条

有情の類はみな心あり/心は性情を統ぶ/生物を以って生物に比すべし

■第八講「性」

人は善に進む運動性向をもって生まれている―「性」第一条・第二条

性は生の質なり/孟子のいう「性善」の性とは

■第九講「四端の心」

人人具足し外に求むることなし―「四端の心」第一条・第二条

■第十講「情」

人の同じく好悪する情―「情」第一条・第二条

■第十一講「忠信」「忠恕」

みな人に接わる上についていう―「忠信」第一条~第三条、「忠恕」第一条

■第十二講「誠」

誠は実なり、聖人の道は誠のみ―「誠」第一条・第三条・第四条

■第十三講「学」

孔孟の道と学問の意味―「学」第一条・第二条・第四条

学は効なり、覚なり/聖人立教の本旨/人道の極・仁義礼智の定立

■第十四講「王覇」

王覇の弁は儒者の急務―「王覇」第一条~第三条

■第十五講「鬼神」

鬼神に惑わず―「鬼神」第一条・第二条

あとがき

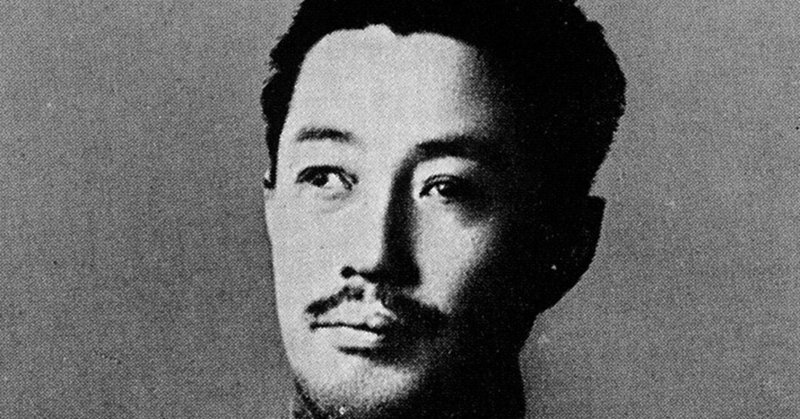

1906年(明治39年)5月9日、23歳の北輝次郎(北一輝、1883年4月3日~1937年8月19日)著『國體論及び純正社會主義』(北輝次郎、2円85銭)が刊行された。5日後、発禁処分となった。

同書の第十三章より引用する(781~783頁)。

王覇の辯とは主權の處在の決定なりと解すべし。即ち、王者が大名なる統治者の上の統治者として最高權を有すべきや、覇者が諸侯なる君主の上の君主として最高權を有すべきやと云ふ論爭なり。而しながら、假に幕府主權論者の物徂徠[荻生 徂徠、1666年3月21日)~1728年2月28日)]等の見を取ると定むるも、足利時代の幕府は尊氏[1305年8月18日~1358年6月7日]の始めより群雄の上に最高の統治權を振ひたる主權者にあらず。又德川氏の末は長州薩摩の統治者等の上に最高權を發動する能はず、又皇室の强大を加へて從來の如く壓伏する能はざりしを以て當時の幕府を主權者なりと云ふ能はず。又假定して天皇を榮譽の源泉としてこの榮譽權を留保せしと云ふことを理由として國學者の如く天皇主權論を唱ふるも、其の榮譽權の行使が常に兵權によりて阻害[せ]られ、且つ榮譽權の本體たる天皇が兵權者の自由によりて改廢せられしを以て或る時代に於ては此の意味に於ける主權者として議論の貫徹せざるものあり。加ふるに强力が凡てを決定せし正義の時代に於て天皇御謀反の語あり、今日に於ても國際間は尚多く强力による權利なるを以て主權國と非主權國とを分離するに兵權を第一要素に擧ぐる思想よりすれば、天皇主權論を以て一千年間を一貫することは困難なり。――吾人は斷言す、主權とは數多の家長君主等が抗爭の間に於て生ずる勢力の消長のことにして、主權者は其の時代々々によりて決定すべく、決して不變のものにあらずと。故に吾人は斯る意味の主權者と無關係に諸侯幕府が各々統治者たる君主にして天皇も亦決して統治者たることを失ひしことなしと斷言せんと欲す。即ち、天皇は天皇として君主なりき、而して社會の進化は平等觀の擴張となり貴族階級が天皇を模倣して到達を努力し、群雄諸侯皆其れ其れに進化して君其れ其れの範圍内にて主となりしなり。

故に、吾人は幕末の國體論者の如く幕府諸侯が天皇の統治權を掠奪して天皇は實質なき空に名[ず]けられたる者なりと考ふるものにあらず、而しながら彼等は國民は悉く天皇に尊王忠君なるべきことを要求として唱導したるものにして今の國體論の如く幕府諸侯の掠奪を辯護[し]てし彼等を尊王忠君なりと稱揚したるが爲めに斬られたるに非らざりき。彼等は國民が万世一系を奉戴せられたる事實の爲めに零落悲惨の極に達せりとして悲憤慷慨せざりき。彼等は零落悲惨なる万世一系の繼續を橋土に伏して眺めたる時是れ國民の万世欠くるなき亂臣賊子の爲めに凡てを絶望せる罪惡の記念なりと感じたりや否やは知らず、而しながら万世一系は皇室一家のみの誇榮たるべき者にして國民の奉戴による効果に非らざることだけは確實に知れり。あゝ國體論は終に羅馬法王となれり、而して國體論の精神を傳ふる眞の國體論者を却て十字架に昇さんとするか!

吾人は國體論の名に於て羅馬法王の敎義を拒絶し、万世一系を指して明かに告げん。是れ皇室の德を建つること深厚なるよりの皇室の誇榮にして、國民に取りては億兆心を一にして万世欠くるなき亂臣賊子を働きたる歷史的ピラミツドなりと。

1915年(大正4年)1月18日、大日本帝国は、中華民国に対し、「対支21カ条の要求」をおこなった。これをきっかけに中華民国の学生を中心とした反日運動が起った。

この要求の最後通牒を受けた日(5月7日)と受諾した日(5月9日)を中華民国では「国恥記念日」と呼んだ。

1919年(大正8年)1月、パリでおこなわれた第一次世界大戦の講和会議に中華民国が代表を送り、「民族自決」の原則に期待し、「二十一カ条」の無効を訴えた。

1919年(大正8年)4月29日、連合王国、フランス共和国、アメリカ連合国、大日本帝国の4か国会議で中華民国の要求が退けられた。

1919年(大正8年)5月4日、北京大学の学生3000人あまりが、講和会議の山東に関する条項の承認に反対する抗議行動をおこなった。

1919年(大正8年)6月28日、中華民国は講和条約の調印を拒否した。

1921年(大正10年)11月25日、38歳の北一輝著『支那革命外史』(大鐙閣、4円20銭)が刊行された。

1923年(大正12年)5月9日、40歳の北一輝著『日本改造法案大綱』(改造社)が刊行された。

1928年(昭和3年)12月25日、北一輝著『日本改造法案大綱』(西田税、1円)が刊行された。

2010年(平成22年 )5月10日、「ちくま新書」、64歳の松本健一(1946年1月22日~2014年11月27日)著『日本のナショナリズム』(筑摩書房、本体680円)が刊行された。

2007年(平成19年)から2009年(平成21年)半ばにかけて、著者が東京大学経済学部の同期、民主党の衆議院議員の仙谷由人(せんごく・よしと、1946年1月15日~2018年10月11日)の要請でおこなった連続講義の前半に基づく。

同書の第2章「日本のナショナリズムの曲がり角」、「「対支二十一カ条の要求」は日米戦争への第一歩だった」より引用する(51~53頁)。

北一輝は中国の辛亥革命に馳せ参じ、中華民国をつくるその革命運動の一員となった。その中国革命の同志たちが「対支二十一カ条」の五月九日を国恥記念日と呼び、排日デモ、日貨排斥運動を起こしている。そこで北は、日本の侵略戦略は誤っている、日本に侵略されるために中国民族は革命を起こしたのではない、と革命の同志としての立場から発言した。そして早くも大正五年(一九一六)の『支那革命外史』で、いずれ日米戦争が言い出されるだろうと警告し、これは絶対に避けねばならないと忠告した。

北のこの姿勢がもっと明確になるのが、昭和七年(一九三二)の『対外国策に関する建白書』と、昭和十年に書いた『日米合同対支財団の提議』である。日本は中国に対して軍事的な侵略をするのではなく、日米で手を握って対支財団をつくり、中国をより経済的に発展させてくことで、日米戦争を防ごうと提案した。

ところが、大正の終わりから昭和の初めにかけて次第に世情が悪化した。アメリカは一九二九年(昭和四)に世界恐慌を惹き起こし、関東大震災の復興債を大量に発行していた日本もそれに巻き込まれた。昭和六年には、満州事変が起き、また昭和七~九年は農業を米に一元化していたため、凶作となった。昭和十年にアメリカによって鉄、ついで石油の対日経済封鎖が実行されると、日本ではアメリカと戦争をやるしかないという考え方が強まってきた。

北一輝は昭和十六年の日米戦争の勃発を見ることなく、その四年前の昭和十二年(一九三七)に二・二六事件の首謀者として刑死した。昭和七年と昭和十年の建白書では、日米戦争を起こせば、イギリスは必ずアメリカの後ろにつき、日中戦争を戦う中国は当然アメリカと手を握るだろう。そしてソ連は、日露戦争以来ずっと日本に対して恨みをもち、また日米戦争は結果的に世界戦争になり、世界共産革命のきっかけになるというので、日本の敵として現れてくるだろう。海に米英と戦い、陸にロシアと支那と戦って、これで日本は勝てるつもりか。いや「破滅」の道しかないだろう。――日米戦争を起こした瞬間に、それは世界戦争になって日本は必ず破滅の道に進む、と明確に指摘したのは、じつは二・二六事件の思想的な首謀者と言われる北一輝だけだったのである。

1936年(昭和11年)2月26日~29日、陸軍青年将校らが1,483名の下士官・兵を率いて蜂起し、政府要人を襲撃する二・二六事件が起きた。

1937年(昭和12年)8月10日、54歳の北一輝著『増補支那革命外史』(内海文宏堂、1円50銭)が刊行された。

1937年(昭和12年)8月19日、二・二六事件の理論的指導者の内の一人として、陸軍予備役軍人の35歳の西田税(にしだ・みつぎ、1901年10月3日~1937年8月19日)らとともに54歳の北一輝が銃殺刑に処された。

1959年(昭和34年)3月31日、「北一輝著作集」、『國體論及び純正社會主義』(みすず書房、1,200円)が刊行された。

解説は40歳の神島二郎(1918年4月18日~1998年4月5日)だ。

1968年(昭和43年)12月発行、日本政治学会編『年報政治学』「日本の社会主義」(岩波書店)、Ⅲ、46歳の橋川文三(1922年1月1日~1983年12月17日)「国家社会主義の発想様式:北一輝・高畠素之を中心に」、「Intermezzo 北一輝とルソー」より引用する(114~115頁)。

ここでルソーの考えたことは、一般に人間のエゴイズムと公共心との矛盾を止揚するような公共我(moi commune)の形成ということであった。いかにしてエゴイズムと公共心とが同一化されうるか、という問題である。

この問題に対する解答がルソーの一般意志にほかならない。そこでは個人はその自然人としての独立をひとたび放棄し、全くあらたな一体としての人民=国民を形成することによって、そこに成立する公的な人格の意志=一般意志に服従することになるが、それは実は、自己の意志そのものへの服従と同一であるとみなされたのである。

「一般意志はルソーの国家哲学の根本概念である。それは主権者の意志であり、国家の一体性を構成するものである。かかる特性をそなえるものとして、それはすべての特殊な個別意志から区別される概念上の特性をおびている。即ちここでは、存在するものと正当に存在すべきものとがつねに一致するということである。あたかも神が権力と正義とを一身に集中し、その本来の概念からしてその意志するものはつねに善であり、また善なるものはつねにその現実に意志するものにひとしいとされるように、ルソーにとっては、主権者=一般意志は、それが実在するというだけで、すでにまさに存在すべきものに一致するようなあるものとしてあらわれる。」(Carl Schmitt, Die Diktatur, dritte Aufl.,S. 120.)

いいかえれば、ルソーは北一輝が誤解したように人為的=機械論的な契約説の枠組にとどまったのではなく、一個の人間存在を全霊的に統合するようなある新しい政治的実体のヴィジョンをほとんど無意識のうちに直観していたのである。当時の啓蒙的合理主義に対していえば、まさにそれはE・パーカーのいうように、ルソーをして、「ロマンティシズム以前のロマンティク」たらしめた資格でもあった。

北もまた、ルソーのように、いわゆる学者というより「芸術家・予言者的」タイプの思想家であった。そして彼もまた、明治憲法の時代において、人々の夢想にのぼることのなかった新たな政治社会のヴィジョンをいだいた予言者的人物であったといえるかもしれない。しかも、この二人に共通するもう一つの思想史的運命は、それぞれの理念からして、必ずしも彼ら自身の予測しなかった事態が生じたということであろう。

ルソーについていえば、「フランス革命によって展開されたナショナリズムの傾向が、どこまで直接にルソーの影響によるものかは決して答えやすい問題ではない。フランス革命のナショナリスティックな感情への主要な刺激は、はじめなんらかの理論から生れたものではなく、状況の力から生れたということは大いにありうる」(R. I. I. A. Report)といわれる。そして、北についていえば、彼がむしろ平和手段によって(「直接行動論」ではなく「議会政策」によって)純正社会主義の達成を考えたにかかわらず、のちには日本ファシズムの源流とされるにいたったことと、ルソーがロベスピエール、サンジュストらの冷酷な愛国的恐怖政治の先駆者とされるにいたったこととの間には、若干の類似性がなくもないのである。

上述の説明において、ルソーの一般意志にあたるものは、北の場合でいえば「天皇と国民」の意志ということにほかならなかった。それは国家という「抽象的実体」の意志として(それ自体社会進化の過程において、動態的な変化をとげるものでもあるが)、その中に個人意志をも包括するものであった。ただ、あたかもルソーの一般意志が鋭利な「両刃の剣と化し、デモクラシーを擁護するかに見えて、リヴァイアサンの武装化におわった」(E. Barker, op.cit.)といわれねばならなかったと同じように、国民を天皇と同じ国家意志の担い手とすることによって、社会民主主義の達成を企図した北の理念もまた、恐らくは中国革命への参加という「状況の力」に動かされて、ついには二・二六事件のグロテスクなテロリズムを誘発しなければならなかった。

このような北とルソーの類推はやや逸脱気味かもしれないが、少くともこの二人の思想家がいずれもきわめて矛盾にとんだ夢想家というべき人物であったことはたしかであろう。ルソーをもし「古典的概念に魅惑されたロマンティク」 (バーカー)とよびうるとすれば、北は「社会進化論に魅惑された勤皇家(もしくは愛国者)」とでも名づけられるからである。

ルソーとの対比ということのほかに、よりふつうに類推の対象とされやすいものは、恐らくF・ニーチェかもしれない。とくにいずれもが進化論の一定の影響下に「超人」「類神人」という夢想的な観念の提唱者であったことや、それぞれ後代の全体主義ないしファシズムの思想的源流とされたことなどはすぐに気づかれる類似点である。しかし、ここではそのことの指摘だけにとどめておく。

1982年(昭和57年)10月30日、「日本の名著」(全50巻)45(最終回配本)、近藤秀樹(1932年~1987年)責任編集『宮崎滔天 北一輝』(中央公論社、2,200円)が刊行された。

近藤秀樹著「明治の侠気と昭和の狂気:革命と反革命」

宮崎滔天(みやざき・とうてん、1871年1月23日~1922年12月6日)著

「三十三年の夢(抄)」「狂人譚(抄)」「炬燵の中より」「書簡」

北一輝著

「国体論及び純正社会主義(抄)」「国民対皇室の歴史的観察:所謂国体論の打破」「自殺と暗殺」「支那革命外史(抄)」「書簡」

1984年(昭和59年)11月20日、「中公バックス」「日本の名著」45、近藤秀樹責任編集『宮崎滔天 北一輝』(中央公論社、1,400円)が刊行された。

2003年(平成15年)10月31日、「PHP新書」、53歳の佐伯啓思(さえき・けいし、1949年12月31日~)著『現代文明論・上:人間は進歩してきたのか:「西欧近代」再考』(PHP研究所、本体740円)が刊行された。

同書の第4章「「人民主権」の真の意味」より引用する(125~127頁)。

共同社会の防衛が一般意思だとするなら、ここで、彼の個人的な利益は共同体のそれと完全に一致しているわけですから、彼は、まずは自己利益のためにも、一度、全面的に一般意思に服さなければなりません。ですからルソーは、「共同体の構成員は、共同体が形成されたその瞬間に、自己を共同体に与える。つまり、彼自身と、彼がもっている財産がその一部をなす彼のすべての力を、現にあるがままの状態で与える」(『社会契約論』第一篇、第九章)と書くのです。これはたいへんな話です。彼自身も財産も一度は共同体に与えるというわけですね。しかし、ある意味で、これはルソーの契約概念からすれば当然の帰結だともいえるでしょう。彼自身も彼の財産も共同体によってはじめて共同で防衛されるからです。

したがって、一般意思の実現のためには共同体に命を預けなければならない、ということにもなります。それこそが契約の積極的な実現だということになる。

このことをルソーは、たとえば次のように書いています。「彼らが国家に捧げた生命そのものも、国家によって絶えず保護される。そして、彼らが国家を守るために生命をかける場合、彼らは国家からもらったものを国家に返すにすぎないのではないか」(第三篇、第四章)。ここでルソーは、国家に命を捧げることが、決して個人の権利の放棄などではないと述べているのです。なぜなら、契約によって社会状態に移ることは、権利の放棄どころか、そのいっそうの実現だからです。

さらに、「社会契約は契約の当事者の生命の保存を目的とする」。これはいいですね。続けて、「目的を欲するものはまた手段をも欲する。そしてこれらの手段はいくつかの危険、さらには若干の損害と切り離しえない。他人の犠牲において自分の生命を保存しようとする者は、必要な場合には他人のためにその生命を投げ出さなければならない」(同前)。社会契約によって各自が自分の生命・財産の保存を目的に共同体をつくった。その場合、自分の生命・財産を保存するために、場合によっては他人に犠牲になってもらおうと思っている者は、他人のためには自分が犠牲にならなければならない、こういうふうにいうわけです。

そして、続けて次のようにいいます。「さて、市民は法によって危険に身を晒されることを求められたとき、その危険についてもはや云々することはできない。そして統治者が市民に向かって『お前の死ぬことが国家の役に立つのだ』というとき、市民は死ななければならない。なぜならこの条件によってのみ、彼は今日まで安全に生きてきたからであり、また彼の生命は単に自然の恵みだけではもはやなく、国家から条件つきで贈られたものであるからである」。

これは非常に明瞭に書かれていますが、われわれが通常もっている「近代民主主義の始祖ルソー」というイメージとは大きく違っていますね。しかも、従来の政治思想史のなかでは、このような面は故意に触れられずにきました。

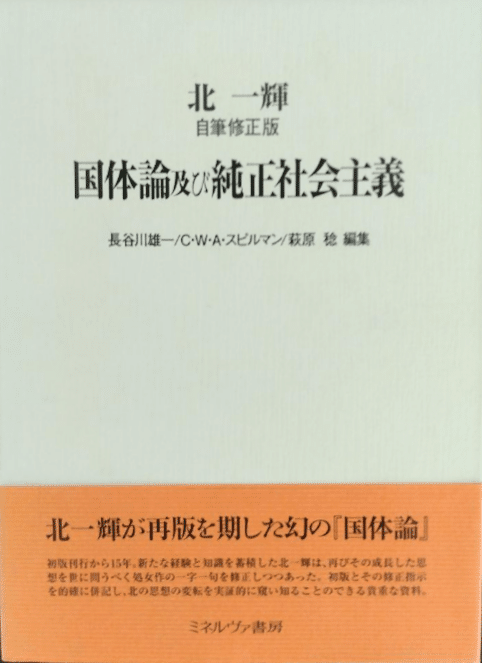

2007年(平成19年)12月20日、長谷川雄一(1948年~)、 C.W.A.スピルマン(C.W.A. Szpilman、1951年~)、萩原稔(1974年~)編、北一輝自筆修正版『国体論及び純正社会主義』(ミネルヴァ書房、本体12,000円)が刊行された。

2008年(平成20年)9月10日、「中公クラシックス」、近藤秀樹編、北一輝著『国体論及び純正社会主義(抄)』(中央公論新社、本体1,800円)が刊行された。

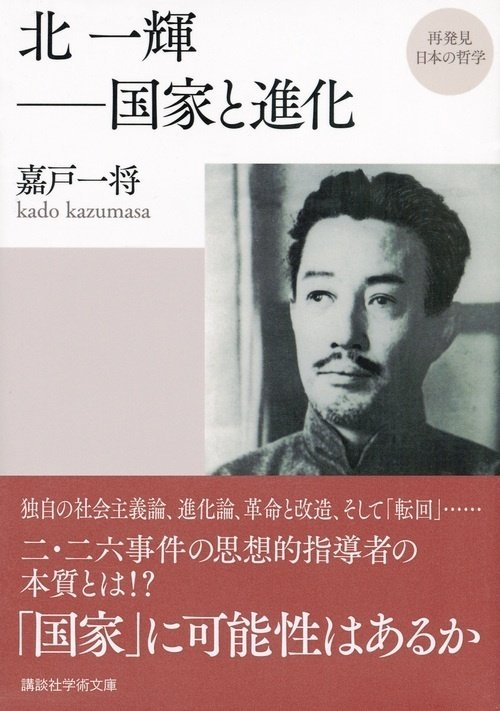

2009年(平成21年)7月14日、「再発見 日本の哲学」、嘉戸一将(かど・かずまさ、1970年~)著『北一輝:国家と進化』(講談社、本体1,500円)が刊行された。

2010年(平成22年)1月10日、「シノドス・リーディングス」、芹沢一也(せりざわ・かずや、1968年~)、28歳の荻上(おぎうえ)チキ(1981年11月2日~)編、34歳の中島岳志(なかじま・たけし、1975年2月16日~)、46歳の片山杜秀(かたやま・もりひで、1963年8月29日~)、51歳の高田里惠子(たかだ・りえこ、1958年1月23日~)、植村和秀(1966年~)、48歳の田中秀臣(たなか・ひでとみ、1961年9月7日~)著『日本思想という病:なぜこの国は行きづまるのか』(光文社、本体1,100円)が刊行された。

2章、片山杜秀「中今・無・無責任」、「セミナーの内容をさらに深めるための五冊」「④嘉戸一将『北一輝』(講談社、二〇〇九)」より引用する(152~153頁)。

でも著者は、人類から神類への進化の幻想に北の思想の核心を認めるのです。この視座設定によって北の相貌はがらりと変わってきます。

すると、そのとてつもない進化はいかにして引き起こされるのでしょうか。北によれば、やっぱり自動的に放っておいても起こるわけではないようです。人類自らが進化を促していった方がよいのです。そのいちばんの促進剤になるのは革命です。しかも北は革命によって産み落とされるべき理想国家像をプラトンの『国家』に求めていたと、著者は考えます。何しろ『国家』は軍隊に守られた哲人政治による国民の私益放棄と公益追求を説いているのです。つまり哲人が神類の先駆けとして社会主義の模範を示し、下々がそれに感化されると、進化も早まるわけでしょう。

かくして、北の議論は明治の「社会主義者時代」から昭和の二・二六事件の「右翼カリスマ時代」に至るまで見事に一貫します。人類が神類に進化してこそ完全な社会主義が達成されるのであり、その前段階として日本の場合なら、たとえば皇軍に守護された天皇による哲人政治が要請されるというのですから、筋が通っているでしょう。

2014年(平成26年)11月4日、「PHP文庫」、64歳の佐伯啓思著『西欧近代を問い直す:人間は進歩してきたのか』(PHP研究所)が刊行された。

『人間は進歩してきたのか:「西欧近代」再考』の改題・加筆修正版だ。

解説は67歳の小浜逸郎(こはま・いつお、1947年4月15日~2023年3月31日)だ。

2014年(平成26年)11月25日、「中公文庫」、北一輝著『日本改造法案大綱』(中央公論新社、本体900円)が刊行された。

『日本改造法案大綱』は1923年刊の年改造社版を、「対外国策に関する建白書」は1937年刊『増補支那革命外史』所収を底本とした。

解説は嘉戸一将だ。

2017年(平成29年)2月11日、「講談社学術文庫」、「再発見 日本の哲学」、嘉戸一将著『北一輝:国家と進化』(講談社、本体1,100円)が刊行された。

2019年(令和元年)8月28日、嘉戸一将著『主権論史:ローマ法再発見から近代日本へ』(岩波書店、本体9,000円)が刊行された。

2023年(令和5年)2月21日、「岩波新書」、嘉戸一将著『法の近代:権力と暴力をわかつもの』(岩波書店、本体940円)が刊行された。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?