李珍宇(イ ・ジヌ)、大江健三郎、石原慎太郎

ポール・アンカ「ダイアナ」

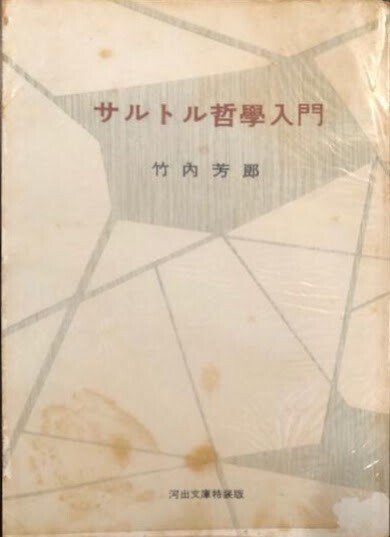

1956年(昭和31年)7月5日、「河出文庫」、31歳の竹内芳郎(1924年7月22日~2016年11月19日)著『サルトル哲學入門』(河出書房、150円)が刊行された。

1957年(昭和32年)7月、アメリカで、スーリーヤ(シリア)系カネイディアン人の父とルブナーン(レバノン)系カネイディアン人の母のあいだに生まれた15歳のポール・アンカ(Paul Anka、1941年7月30日~)の自作の歌「ダイアナ」Diana(2分29秒)、「恋で賭けをしないで」Don't Gamble with Love(2分29秒)のシングル盤(ABC-Paramount - 45-9831)が発売された。

1958年(昭和33年)1月、キングレコードから、ポール・アンカ(歌)「ダイアナ」Diana(2分29秒)、「恋に賭けるな」Don't Gamble with Love(2分29秒)のSP盤(ABC-Paramount, P-1)、シングル盤(PS-1、350円)が発売され、大ヒットした。

ジャケット裏の藤井肇の「解説」を引用する。

ソ連の人工衛星のように突如あらわれた、すばらしいスターをご紹介致しましょう。彼の名は、ポール・アンカ。今年まだ17才、彼の自作自演「ダイアナ」が、ABC-パラマウントから発売されるや、全米こぞっての歓迎を受け、いち早く、ヒット・パレードの上位を占めるようになりました。1958年はどうやら、ポール・アンカにとって、最良の年となりそうです。

ポール・アンカ(Paul Anka)は1941年7月30日、カナダのオッタワの近くに生まれました。よちよち歩きができるようになってから、早くもヴォードヴィルの小屋の戸口へ行って、中の音楽に耳をすませていたといわれております。生まれながらの音楽好きだったのでしょう。ハイ・スクールに入ってから、ヴォーカル・トリオを結成し、いろいろのポップ・テューンや民謡を歌っておりましたが、何かあきたらず、自分で作詩作曲を始め、即興的に編曲し次第に人気を博するようになりました。大望を抱くアンカは父の許しを得て、単身ハリウッドで働らいている叔父をたよって故郷をあとに出かけたのです。彼の叔父もアンカの天才ぶりをみとめたのですが、これというつてもなく、わずかに小レコード会社に試験的に吹込んでいた位でした。しかし世間は何でこの天才少年を見逃しに致しましょう。たまたま、新会社ABC-パラマウントのポピュラー部門のA&R(文芸部関係の仕事)を担当しているドン・コスタの認める所となり、ニュー・ヨークへ出て、オーディションを受け、即座に吹込契約が成立、その第一回のデビュー盤が、この「ダイアナ」だったわけです。このレコードはたちまちにして注目を浴びるようになり、売行きも百万枚を突破、ここにニュー・スター、ポール・アンカが脚光を浴びる事となりました。若さと美貌、そして魅力的な歌が、全米のティーン・エイジャースの心をとらえたのです。それ以来、テレビ、ワン・ナイター、楽旅に、引張りだこの有様、その勢はエルヴィス・プレスリイを凌ぐといわれております。このレコードでも伴奏指揮を担当しているドン・コスタの慧眼には最大の敬意を表さずにはおられません。

1958年(昭和33年)4月、東京芝浦電機のエンジェル・レコードから、19歳の山下敬二郎(1939年2月22日~2011年1月5日)(歌)、ウエスタン・キャラバンとデューク・エイセス(伴奏)「バルコニーに坐って」Sittin' In The Balcony(ジョニー・ディー(Johnny Dee、1934年3月31日~2016年9月21日)作詩・作曲、渡舟人(わたる・ふなんど、?~2010年12月19日)(2分18秒)、27歳のいソノてるヲ(1930年7月28日~1999年4月21日)訳詩)、「ダイアナ」(ポール・アンカ作詩・作曲、渡舟人訳詩)(2分32秒)のシングル盤(JPS-5008、300円)、SP盤(NPS-5006、S-112)が、発売された。

日本では、このレコードはアンカ盤よりヒットした。

『週刊朝日』(朝日新聞社)1958年(昭和33年)6月15日号(30円)のグラビア頁に「母を語る」14、東京大学文学部仏文科23歳の大江健三郎(1935年1月31日~2023年3月3日)「移住」が掲載された。愛媛県喜多郡内子町うちこちょうで56歳の母・大江小石と一緒の写真が載った。

57歳の大宅壮一(1900年9月13日~1970年11月22日)の連載「日本の企業」48回は「東京電力」も掲載された。

小松川事件

1958年(昭和33年)8月17日、東京都江戸川区の東京都立小松川高等学校定時制2年の16歳の太田芳江が行方不明になり、9月1日に、同校定時制1年の18歳の在日朝鮮人二世・李珍宇(イ ・ジヌ、金子鎮宇、1940年2月28日~1962年11月16日)が殺人容疑で逮捕された「小松川事件」が起きた。

極貧家庭に育ちながらも、中学時代は生徒会委員長を勤めた秀才で読書家で親孝行で知られていた李は逮捕前に8月20日から5回にわたり公衆電話から読売新聞社に電話し、28日には長電話で「犯人はオレだ」と語っていた。

李は、犯行当日、プールで泳ごうと思い同高校に来たところ、屋上で読書をしている被害者を発見し、ナイフで脅し強姦しようとしたが、大声を出されたため殺害し屍姦、遺体を屋上のスチーム管暗渠に隠したと自供した。さらに、4月20日にも、24歳の工場賄婦・田中せつ子を強姦し、殺害、その後も屍姦したと自供した。

しかし、両事件とも司法解剖などの捜査所見からは性的暴行の証拠は得られなかった。

1982年(昭和57年)8月31日、築山俊昭(1916年~)著『無実!李珍宇:小松川事件と賄婦殺し』(三一書房、1,700円)が刊行された。

1987年(昭和62年)4月30日、小笠原和彦(1945年~)著『李珍宇の謎:なぜ犯行を認めたのか』(三一書房、1,500円)が刊行された。

1994年(平成6年)4月、野崎六助(1947年11月9日~)著『李珍宇ノオト:死刑にされた在日朝鮮人』(三一書房、税込2,300円)が刊行された。

帯表紙に「今、なぜ李珍宇か!」「1962年11月16日、一人の在日朝鮮人青年に絞首刑執行。李珍宇、22歳。あまりにも酷薄な「朝鮮の息子」の生と死は、われわれに何を突きつけているのか?」とある。

2005年(平成17年)2月17日、48歳の岩崎稔(1956年7月3日~ )、大川正彦(1965年~)、54歳の中野敏男(1950年9月~)、42歳の李孝徳(リー・ヒョドゥク、1962年10月~)編著『継続する植民地主義:ジェンダー/民族/人種/階級』(青弓社、本体3,400円)が刊行された。

カヴァー表紙に「総力戦体制の「戦後」への連続と再編――いまなお東アジアに息づく植民地主義を「生活世界の植民地化」「動員」「ジェンダー」などの視点から照射して、生活者たちのまなざしに寄り添いながら「戦後」の時空間変容の意味を捉え直す。輻輳した「戦後」を解きほぐし、植民地主義という暴力の臨界点を探って、戦後責任に正面から応答する試み。」とある。

徐京植(ソ・キョンシク、1951年~)著「怪物の影 : 「小松川事件」と表象の暴力」が収められた。同論文より引用する(361頁)。

裁判開始に先立って、被疑者の責任能力が問題になった。東京少年鑑別所の鑑別結果では、知能指数は「総合IQ一三五」を示したため、マスコミは「千人に一人の秀才」(「読売新聞」一九五八年十一月十四日付夕刊)などと書きたてた。

家裁調査官の報告は、次のように述べている。――被疑者の少年は貧困や民族差別のため希望の職場に就職できなかったことなどから「劣等感」を抱き、「文学の世界に逃避」したが、しかし、「肉の世界へも心を引かれ」、日曜日には「自慰することが常」であった。少年の性格は「自閉的」「固執的」「耽溺的」であり、「情緒不安と内訌と攻撃性が心の奥底にひそみ」、「僅かの機縁で異常なる行動を惹起しやすい性格」であった。

このように述べたうえで、それにもかかわらず調査官の報告は、「両事件とも意欲も行動もよく自覚され意識されていて責任能力に欠陥は認められない」と断言している。

2007年(平成19年)4月22日、「集英社新書」、77歳の鈴木道彦(1929年4月26日~)著『越境の時:一九六〇年代と在日』(集英社、本体700円)が刊行された。

『青春と読書』(集英社)に17回にわたって連載した『越境の時:一九六〇年代私記』を全面的に加筆、改定したものだ。第二章は「李珍宇と小松川事件」だ。

帯表紙に「読んだ! 震えた!」「上野千鶴子(東京大学教授) 日本のファノンが日本のジュネに出会った――! あのプルースト学者の「もうひとつの」自分史。戦後日本最良の知性による稀有な試みがここにある。」「姜尚中(東京大学教授) 私が自伝で表現したかったことの本質が描かれているかのようだ。他者の魂と感応する文学の力に震撼した!」とある。

2010年(平成22年)4月10日、『徐京植評論集Ⅰ:植民地主義の暴力』(高文研、本体3,000円)が刊行された。

帯表紙に「植民地主義はいまも継続し、増殖する。」「在日朝鮮人の視点から「ことば」と「記憶」を論じ、きびしく問いかける「植民地支配責任」、その声は、“宗主国国民”に届くのか?」とある。

「怪物の影 : 「小松川事件」と表象の暴力」がⅠ「植民地主義の暴力 ある在日朝鮮人の肖像 怪物の影:「小松川事件」と表象の暴力」として再録された。

大江健三郎「ポール・アンカと少女たち」「人殺したちの中の一人」

1958年(昭和33年)9月6日、17歳のポール・アンカが羽田空港に到着した。

27歳の三橋美智也(1930年11月10日~1996年1月8日)や40歳のトニー谷(1917年10月14日~1987年7月16日)、松竹歌劇団の女性達が出迎えた。

1958年(昭和33年)9月7日、西武新宿線下り電車が狭山市のジョンソン基地(Johnson Air Base)の近くを走行中、突然基地の中から銃撃され、乗客の21歳の武蔵野音大生・宮村祥之に当たった。列車は緊急停車して宮村はすぐに病院に運ばれたが死亡が確認された。

米軍の憲兵隊が基地内で捜査したところ、米空軍の19歳のピーター・ロングプリー(Peter E. Longpre)3等空士が発砲したものと判明し、9月15日、 重過失致死罪で浦和地裁に書類送検された。

1958年(昭和33年)9月8日から17日まで、東京・浅草の国際劇場で1日3回公演の「ポール・アンカ・ショー」がおこなわれ、京都・大阪・名古屋などでも公演がおこなわれた。ロカビリー・ブームは頂点に達した。

33歳の三島由紀夫(1925年1月14日~1970年11月25日)も家族連れでこの公演を観た。23歳の大江健三郎もこの公演を観た。

『週刊朝日』1958年(昭和33年)9月28日号(30円)に「顔」「ロカビリーの天才 来日したポール・アンカ」の記事が掲載された。

『アサヒグラフ』(朝日新聞社)1958年(昭和33年)9月28日号(50円)に「老いの母にこの悲しみ:ロングプリー事件のその後」の記事が掲載された。

日本テレビは9月14日午後7時から8時まで「ポール・アンカー・ショー」という番組で国際劇場の公演を生中継した。

共演は、24歳のペギー葉山(1933年12月9日~2017年4月12日)、渡辺弘とスターダスターズ、伊藤素直と合唱団だった。

『婦人公論』(中央公論社)1958年(昭和33年)11月号(1500号記念特大号)(140円)に、大江健三郎著「ポール・アンカと少女たち」が掲載された。

18歳の金子鎮宇(李珍宇)の手記「獄中に父母を想う」、48歳の松本清張(1909年12月21日~1992年8月4日)の批判「孤独な少年のやりきれなさ」も掲載された。

初出は不明だが、この頃、23歳の大江健三郎による小松川事件についての時評「人殺したちの中の一人」が発表された。

文中にロングプリー事件への言及があることからこの時期と推定できる。

「新しく進行中の電車のなかの学生の背をうちぬいた射撃の名手、若い外国兵の事件がおこっている。我われの関心はいまそれにうつされている。それすらも我われは忘れてしまうのだが」(「講談社文芸文庫」、大江健三郎『厳粛な綱渡り』(講談社、1991、85頁))。

同書より結論部を引用する(86頁)。

この事件が朝鮮人の少年によってひきおこされたということには、決して格別の意味はない。江戸川堤の貧しい集落に冷たい眼がむけられるくらいのことは仕方がないだろうが、荒あらしい腕力がそこに加えられたりしてはいけない。それに関して世論は良識にめぐまれていた。

しかし、朝鮮と日本の関係に一度注意がよせられた以上、なにひとつ行為がおこされないでうやむやになってもらいたくはないのである。六十万の人たちがそれを日夜切実に考えている。再軍備論者のいう仮想敵の問題を考えれば、我われにもこれはじつに切実に関係があるのである。

我われは忘れっぽい、つねにすべてを忘れてしまう。しかし忘れてしまうことのできない問題も現にあるのである。

1959年(昭和34年)5月11日、浦和地検で、ロングプリーに禁固10か月の判決が下りた。

『婦人公論』1959年(昭和34年)11月特大号に、事件小説第4回、45歳の深沢七郎(1914年1月29日 ~1987年8月18日)作、59歳の三田康(1900年3月6日~1968年2月4日)画「絢爛の椅子」が掲載された。小松川事件の李珍宇をモデルにしている。

李少年をたすける会

1960年(昭和35年)8月、東京都立大学教授の51歳の旗田巍(はただ・たかし、1908年11月7日 ~1994年6月30日)を中心に、死刑判決を受けた20歳の李珍宇の助命嘆願運動をおこなう「李少年をたすける会」が発足した。

61歳の上原専禄(1899年5月21日~1975年10月28日)、45歳の木下順二(1914年8月2日~2006年10月30日)、67歳の吉川英治(1892年8月11日~1962年9月7日)、47歳の三宅艶子(1912年11月23日~1994年1月17日)、58歳の渡辺一夫(1901年9月25日~1975年5月10日)、51歳の大岡昇平(1909年3月6日~1988年12月25日)などの知識人を発起人にした嘆願書は、減刑を願う理由に、李が犯行時に未成年者であったこと、在日朝鮮人であったことをあげている。

『婦人公論』1960年(昭和35年)10月号の表紙モデルは29歳の久我美子(くが・よしこ、1931年1月21日~)だった。

51歳の大岡昇平著「李少年を殺してはならない:「小松川女高生殺し事件」に寄せる作家の意見」、28歳の大島渚(1932年3月31日~2013年1月15日)著「わが青春残酷物語:学生運動に破れ挫折感をいだいて撮影所入りした筆者がヒット作をつくるまでの戦後世代の苦悩」、52歳の川喜多かしこ(1908年3月21日~1993年7月27日)著「映画に魅せられて三十年」が掲載された。

巻頭言は35歳の三島由紀夫著「女性の政治的能力」だった。

木下順二『口笛が冬の空に……』

1961年(昭和36年)3月31日、NHKで、20時30分から21時45分まで、46歳の木下順二脚本、石島晴夫(1926年~)演出、26歳の米倉斉加年(よねくら・まさかね、1934年7月10日~2014年8月26日)主演のテレビドラマ『口笛が冬の空に……』が放映された。

小松川事件から着想を得ている。

『テレビドラマ』(現代芸術協会)1961年(昭和36年)5月号に、木下順二「口笛が冬の空に…」が掲載された。

52歳の長谷川四郎(1909年6月7日~1987年4月19日)編集長の『別冊新日本文学』(新日本文学会)1961年(昭和36年)夏季号(創刊号)(1961年7月)(150円)が刊行された。

表紙の絵はフンデルトワッサー(Friedensreich Hundertwasser、1928年12月15日~2000年2月19日)だ。

41歳の金達寿(キム・タルス、1920年1月17日~ 1997年5月24日)著「「小松川事件」の内と外:孤独な朝鮮人少年を理由なき反抗に追いつめたもの」が掲載された。

小林祥一郎(1928年~)が司会、37歳の安部公房(1924年3月7日~1993年1月22日)、28歳の石原慎太郎(1932年9月30日~2022年2月1日)、26歳の大江健三郎の座談会「現代文学の可能性」、53歳の宮本常一(1907年8月1日~1981年1月30日)、50歳の岡本太郎(1911年2月26日~1996年1月7日)、44歳の日高六郎(1917年1月11日~2018年6月7日)、51歳の花田清輝(1909年3月29日~1974年9月23日)の座談会「天皇、ナショナリズム、伝統」も掲載された。

1962年(昭和37年)5月31日、「三一新書」、31歳の三好徹(1931年1月7日~2021年4月3日)『海の沈黙』(三一書房、220円)が刊行された。

小松川事件から着想を得ている。

映画劇『二十歳の恋』東京篇

1962年(昭和37年)6月22日、フランスで、フランス、イターリア、西ドイチュラントゥ、日本、ポルスカ合作の映画劇『二十歳の恋』L'Amour à vingt ans(120分)が公開された。

パリ篇は30歳のフランスワ・トゥリュフォ(François Truffaut、1932年2月6日~1984年10月21日)、ローマ篇は20歳のレンツォ・ロッセッリーニ(Renzo Rossellini、1941年8月24日~)監督、ムンシェン篇は34歳のマルセル・オフュルス(Marcel Ophüls、1927年11月1日~)監督、東京篇は、29歳の石原慎太郎脚本・監督、ヴァルシャヴァ篇は36歳のアンジェイ・ヴァイダ(Andrzej Wajda、1926年3月6日~2016年10月9日)監督だ。

各編の間にアンリ・カルチエ・ブレッソン(Henri Cartier-Bresson、1908年8月22日~2004年8月3日)の写真構成パートが挿入され、ジョルジュ・ドゥルリュー(Georges Delerue、1925年3月12日~1992年3月10日)作曲の主題歌を グザヴィエ・ドゥプラ(Xavier Depraz、1926年4月22日~1994年10月18日)がフランセ語、ドイチュ語、イタリアーノ語、日本語で歌う。

かぐわしい愛の花 恋の果実を

若き人は二人 手渡し合う

幸せも悲しみも 一人君とは語る

喜びも悲しみも 恋の定め

君と二人して 二十歳の歌歌う

小松川事件をモデルとした『二十歳の恋』東京篇に、古畑浩二(1933年~)、20歳の田村奈巳(1942年3月4日~)が主演した。

古畑浩二は後に聴覚を失い、1965年(昭和40年)8月8日に公開された日本とアメリカの合作映画『フランケンシュタイン対地底怪獣』(90分)でフランケンシュタインという怪物を演じたのを最後に引退し、その後消息不明となった。

『二十歳の恋』東京篇の音楽作曲は31歳の武満徹(1930年10月8日~1996年2月20日)だった。

東京墨田区の隅田川の近くの小菅鐵工所で働く20歳の青年・弘(古畑弘二)は、工場への行きかえりに会う清楚な女子高校生・三宅文子(みやけ・ふみこ)(田村奈巳)にひそかに恋する。

ある晩、弘は下校する文子を尾行し、彼女の家を突き止め、ニヤリと笑う。

弘は工場で短刀を造る。

弘の部屋の壁のカレンダーの12月19日(水)に丸印がある。

その日の夜、コートを着て下校する文子を待ち伏せしていた弘は怯える文子を刺し殺し、まだ温かい死体の唇にキスをし、死体を小屋に運び込んだあと、屋台で酒を飲む。

別の夜、弘は交番の近くの電話ボックスに行き、新聞社の編集部に電話する。

大江健三郎『叫び聲』

文芸誌『群像』(講談社)1962年(昭和37年)11月號に、27歳の大江健三郎の小説『叫び聲』(308枚)が掲載された。

小松川事件をモデルにした挿話が含まれる。

1962年(昭和37年)11月上旬から中旬まで、森山啓(1904年3月10日~ 1991年7月26日)の小説「三郎と若枝」に基づく、30歳の石堂淑郎(1932年7月17日~2011年11月1日)、31歳の浦山桐郎(1930年12月14日~1985年10月20日)脚本、浦山桐郎監督、15歳の和泉雅子(1947年7月31日~)、19歳の浜田光夫(1943年10月1日~)主演の日活映画劇『非行少女』(114分)の金沢ロケがおこなわれた。

27歳の大江健三郎は金沢でこのロケ撮影を見学した。

1962年(昭和37年)11月16日、宮城刑務所で23歳の李珍宇の死刑が執行された。

1963年(昭和38年)1月20日、大江健三郎著『叫び聲』(講談社、300円)が刊行された。

函の装幀は57歳の村井正誠(1905年3月29日~1999年2月5日)だ。

1963年(昭和38年)4月12日、日劇文化、新宿文化で、映画劇『二十歳(はたち)の恋』L'Amour à vingt ansが公開された。

併映短篇はノーマン・マクラレン(Norman McLaren、1914年4月11日~ 1987年1月27日)監督のアニメーション映画 『小鳥のファンタジー』Le Merle(4分、1958年)だった。

1963年(昭和38年)5月31日、「三一新書」、27歳の朝鮮人二世の朴寿南(パク・スナム、1935年12月~)編『罪と死と愛と:獄窓に真実の瞳をみつめて』(三一書房、250円)が刊行された。

李珍宇との往復書簡集だ。

2008年(平成20年)9月27日、高麗博物館でおこなわれた79歳の鈴木道彦の講演「フランス文学者の見た在日の問題」を、2018年(平成30年)3月10日発行、鈴木道彦著『余白の声:文学・サルトル・在日――鈴木道彦講演集』(閏月社、本体1,800円)より引用する(125~127頁)。

ただし私が小松川事件に出会ったというのは、事件が起こった一九五八年のことではありません。それから四年半たちまして、李珍宇も処刑された後に、一九六三年五月に『罪と死と愛と』という本が出たのです。三一新書ですが、これは李珍宇と、彼に面会に行った少し年上の在日朝鮮人女性、朴寿南さんとのあいだに交わされた往復書簡です。朴さんは、捕まった少年に絶えず面会に行き、欠かさず手紙を書いていましたが、それがこのような形で出版されたのです。実はこの出版の前に、たしか『婦人公論』に手紙の抜粋が出ていたと思いますが、私はそれを見ておりません。ともかく、たまたま手に取ったこの『罪と死と愛と』を読みましてから、この往復書簡が圧倒的な力で私を捉えて放さないのです。きわめて異常な形で、たいへんな犯罪を犯した少年の言葉なのに、どうしてこんなに自分は共感を持つのだろう、と不思議に思うくらいに、私はその書簡に引き込まれ、感動を覚えたのです。

『越境の時』では、「目のくらむような個性」だと書いておきましたが、刑務所のなかで読む本の量も並大抵のものではありません。しかも理解力がすごく、読んだものを鋭利な知性で消化して、それを言葉にしながら、自分の犯した罪と残された生を考えていく。当時私は三三歳か三四歳になっていましたが、その私が何度も読み直した末に、なるほどこういうことなのか、とようやく理解できるような、奥の深い言葉もあります。一八歳で犯罪を犯して、二二歳で処刑されった人物、この少年から青年になったばかりの李珍宇の言葉のすごさに、私は舌を巻いたのです。

フランス文学でそういう人を探してすぐ思い浮かぶのはランボーです。一九世紀後半の詩人で、彼が詩を書いたのは一五歳から二〇歳までのあいだ。そこで筆を折って、あとはアラビアからアフリカの方を回って貿易の仕事か何かに従事して、三七歳で死んでしまう。ところが彼の二〇歳までに書いた詩が、その後の世界の詩を動かしました。今では彼のものを読まずに詩人になる人はほとんどいないでしょう。日本にもたいへんな影響を与えました。小林秀雄は、ランボーがいなければ小林秀雄にならなかったでしょうし、中原中也だってそうです。今なお日本には、一〇〇年以上前に死んだ一五歳か二〇歳のこの詩人の作品を研究する者が何人もいるのです。

李珍宇という少年は、とにかく若い人だったけれども、どうしてこんなに素晴らしい知性を持っているのだろう? これがまず私の心を打ったのです。そして同時に、なぜこんな罪を犯したのだろう、これほどの人が? ということが初め私には解せなかったのです。

当然その犯罪は、在日朝鮮人の世界で、たいへんな衝撃で受けとめられたと思いますが、日本人の世界でも、この少年の書いたものに打たれた人は多いのです。だから何人もの日本人が、この事件について書いています。たとえば秋山駿とか、荒瀬豊、大江健三郎などです。私はそうしたものも読みましたが、そのうえで、どうも急所になるものが一つ欠けている、つまり先ほどのサルトルの〔『方法の問題』の〕人間理解で言えば、李珍宇の独自性を作る条件になるもののうち、最も基本的なものが抜け落ちているように思いました。それに言及した人もいたかもしれませんが、充分に強調されていない、という印象を持ったのです。それは何かというと、この李珍宇が、日本語しか話せない、朝鮮語が話せないのです。それと同時に、自分を想像つまりイマジネーションの存在のように見なす、という顕著な傾向があり、この二つのことの関係が決定的だったのではないか。彼が想像の世界に、そして後には犯罪に傾いたのは、日本語しか話せない在日という条件が根底にあったからではないか。こういうふうに私は仮説を立てたのです。これは仮説にすぎません。しかし、この本を何度も読んでいくうちに、私にはどうしてもそうとしか思えなくなりました。

秋山駿「想像する自由」、鈴木道彦「否定の民族主義」

文芸同人誌『文學者』(「文學者」発行所)1963年(昭和38年)8月号に、33歳の秋山駿(1930年4月23日~2013年10月2日)による李珍宇論「想像する自由――内部の人間の犯罪」が掲載された。

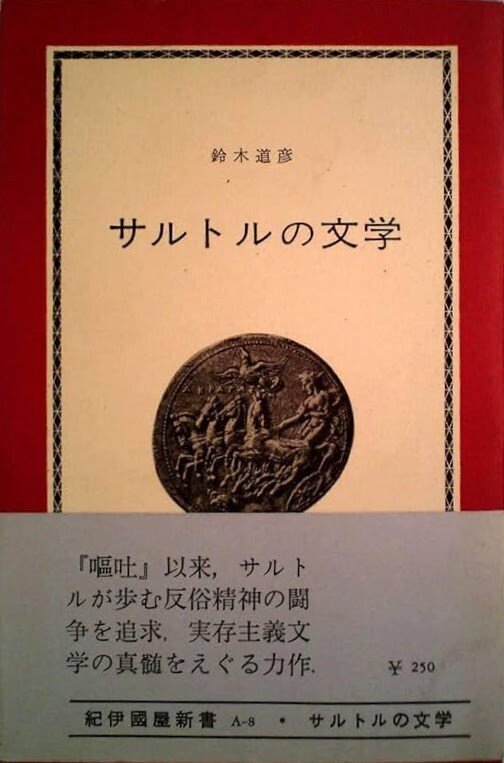

1963年(昭和38年)12月20日、「紀伊國屋新書」、34歳の鈴木道彦著『サルトルの文学』(紀伊國屋書店、250円)が刊行された。

1964年(昭和39年)6月15日、「現代日本思想大系」4(第13回配本)、39歳の吉本隆明(1924年11月25日~2012年3月16日)編集・解説『ナショナリズム』(筑摩書房、450円)が刊行された。

函帯表紙に「いわば強制のかたちで進行した近代化に対して、民族の血肉と伝統のなかに思想的自立の道をさぐろうとする強固な精神の流れがここにある。/新しい視点から明治以来のナショナリズムの系譜をたどり、大胆な仮説を打ち出す注目すべき解説を付す。」とある。

月報に、35歳の鈴木道彦による李珍宇論「否定の民族主義」が掲載された。

1965年(昭和40年)3月1日、大江健三郎著『厳粛な綱渡り:全エッセイ集』(文藝春秋新社、600円)が刊行された。

第一部「《戦後世代のイメージ》といちばんはじめの29篇のコラム」に「人殺したちの中の一人」が再録された。

1966年(昭和41年)5月、「太平選書」14、55歳の江口朴郎(1911年3月19日~1989年3月15日)、57歳の旗田巍監修「シリーズ=日本と朝鮮」4、『日本の中の朝鮮』(太平出版社、480円)が刊行された。

Ⅳ「日本の中の朝鮮の若者たち」に、金達寿「「小松川事件」の内と外」が再録された。

31歳の大江健三郎とプロ野球の日本ハムファイターズの選手で在日韓国人二世の25歳の張本勲(1940年6月19日~)の対談「朝鮮の母は誇り高き若者を育てた」が収録された。

1966年(昭和41年)9月25日、42歳の竹内芳郎著『サルトル哲学序説』(盛田書店、980円)が刊行された。

『サルトル哲學入門』の改題だ。

1966年(昭和41年)10月、一橋大学鈴木道彦ゼミナールが機関誌『バタアル』創刊号「特集:李珍宇の復権:在日朝鮮人問題の内面化のために」を刊行した。

37歳の鈴木道彦「悪の選択」が掲載された。

『越境の時』第二章「李珍宇と小松川事件」に『バタアル』創刊号掲載の「悪の選択」が、誤植と書き間違いを訂正して再録された。

1967年(昭和42年)1月12日、「現代評論選書」、36歳の秋山駿著『内部の人間』(南北社、690円)が刊行された。

「内部の人間の犯罪」が再録された。

『新日本文学』(新日本文学会)1967年(昭和42年)2月号に、37歳の鈴木道彦の「悪の選択」を短縮して再録しながら修正、補足した李珍宇論「日本のジュネ:または他者化した民族」が掲載された。

1967年(昭和42年)10月20日、「現代人の思想」4(第6回配本)、41歳のいいだ・もも(1926年1月10日~2011年3月31日)編集・解説『反抗的人間』(平凡社、550円)が刊行された。

「李珍宇」として、秋山駿「内部の人間の犯罪」、鈴木道彦「日本のジュネ」、朴寿南編「死刑囚の手紙」が再録された。

映画劇『絞死刑』

1968年(昭和43年)2月3日、日劇文化、新宿文化で、34歳の田村孟(たむら・つとむ、1933年1月5日~1997年3月28日)、31歳の佐々木守(1936年9月13日~2006年2月24日)、31歳の深尾道典(ふかお・どうてん、1936年6月26日~)、35歳の大島渚脚本、大島渚監督の創造社およびATG提携の映画劇『絞死刑』(117分)が公開された。

小松川事件をモデルにした深尾の単独シナリオ第1稿「いつでもないいつか、どこでもないどこか」(1963年9月脱稿)に基づいている。

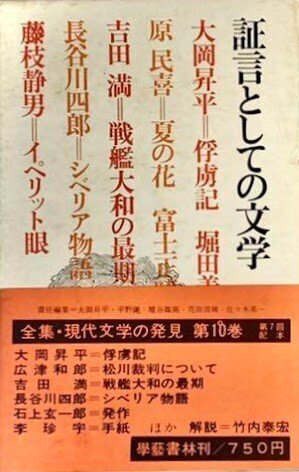

1968年(昭和43年)6月10日、58歳の大岡昇平、60歳の平野謙(1907年10月30日~1978年4月3日)、53歳の佐々木基一(1914年11月30日~1993年4月25日)、58歳の埴谷雄高(はにや・ゆたか、1909年12月19日~1997年2月19日)、59歳の花田清輝責任編集「全集・現代文学の発見」第10巻(第7回配本)『証言としての文学』(學藝書林、750円)が刊行された。

解説は37歳の竹内泰宏(1930年10月12日~1997年11月13日)だ。

秋山駿「想像する自由」、李珍宇「手紙」が再録された。

1968年(昭和43年)11月、「現代推理小説選集」、三好徹著『海の沈黙』(秋田書店、340円)が刊行された。

鈴木道彦『アンガージュマンの思想』、深尾道典『曠野の歌』

1969年(昭和44年)5月5日、40歳の鈴木道彦著『アンガージュマンの思想』(晶文社、1,200円)が刊行された。

函帯表紙に「否認の文学か文学の否認か アンガージュマンとは何か 攻撃的知性の恢復をめざして文学の可能性を問う論考」とある。

「否定の民族主義」「日本のジュネ」が再録された。

1970年(昭和45年)6月16日、大江健三郎著『叫び声』(講談社、420円)が刊行された。

装幀は33歳の司修(つかさ・おさむ、1936年6月25日~)だ。

帯表紙に「現代に生きる〈孤独な夢想家〉の青年たち――自己解放への強烈なねがいも虚しく、耳の奥深く谺しつづける荒涼たる恐怖の〈叫び声〉。大江健三郎二十七歳の問題作。」とある。

1970年(昭和45年)10月30日、34歳の深尾道典著『曠野の歌 : 深尾道典作品集』(大光社、1,200円)が刊行された。

「いつでもないいつか、どこでもないどこか」などの作品に加え、38歳の大島渚著「深尾道典の世界」、30歳の唐十郎(から・じゅうろう、1940年2月11日~)著「怨恨風景」が収められた。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?