4月9日 日本の美術品市場はなぜ伸びない?

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための質問例がこちら。

→日本の美術品マーケットはなぜ活性化しないのだろうか?

1667年のこの日、フランス・パリで世界初の美術展が開催されたことを記念した「美術展の日」です。

フランスの王立アカデミーが、アカデミー会員の作品を一般公開したが、当時の人はあまり関心を示さず、反応はいまひとつ。美術は王侯貴族のものであって、大衆にはそんな余裕はなかったことが理由。

美術展。

昨年は感染症の影響もあり中止や縮小といった影響もありましたが、日本は世界の著名な作品が企画展などでみられる、世界有数の国でもあります。

美術年鑑社の2021年の大型展覧会を振り返った記事によると、2021年に入場者数が多かった東京圏の展覧会TOP5は以下の通り。

☑️ 「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」(東京都美術館、9月18日~12月12日、78日間)は30万7750人(3945人/日)

☑️ 「佐藤可士和展」(国立新美術館、2月3日〜4月24日、70日間)は15万1466人(2163人/日)

☑️ 「STARS展:現代美術のスターたち―日本から世界へ」(森美術館/2020年7月31日〜1月3日、157日間)15万46人(955人/日)

☑️ 「庵野秀明展」(国立新美術館/10月1日〜12月19日/70日間)は14万5131人(2073人/日)

☑️ 特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」(東京国立博物館/4月13日〜6月20日 [4月25日~5月31日は臨時休館]/31日間)は12万9349人(4172人/日)

これだけ美術に関して興味関心が高い国であれば、美術品のマーケットでもそれなりの地位を占めていそうですが、そうではありません。

文化庁と一般社団法人アート東京とが毎年公表している「日本のアート産業に関する市場レポート2021」によると、2020年の世界の美術品市場規模は501億ドル(約5.2兆円)。日本の美術品市場は1,929億円でシェア3.7%と推計されます(下図)。

中国は2019年の3位からイギリスを抜いて2位になっています。勢いを感じるデータです。

なお、日本と世界の推計方法が異なるためあくまで参考ですが、世界のデータ、Art Basel & UBS「The Art Market 2021」では、国別で日本は登場していないことからも、スペインより小さいと思われ、その存在感はないに等しいことがわかります。

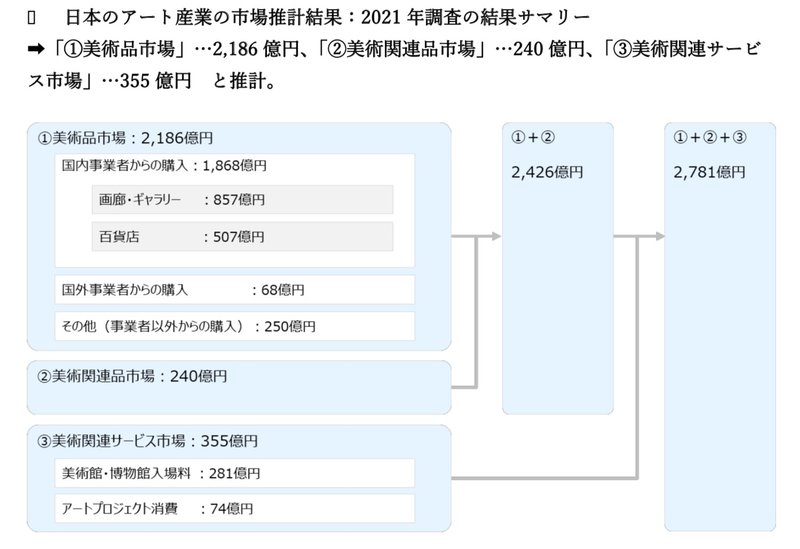

2021年の日本のアート産業の市場規模は以下の通り3つのカテゴリから2,781億円と推計されています。

このレポートは毎年様々な切り口の分析がなされていて興味深いのですが、今回はその中から2つご紹介したいと思います。

1つ目は、日本で実際に美術品を購入する方の分析です。

詳細もあるのですが、ここでは、過去3年間で合計100万円以上の美術品を購入した人が増えている、というデータをご紹介します。

そして、その人たちとそれ以外の人とでは、購入に関する動機が異なるのです。

特に、コレクションする、作家を支援する、の割合が高くなっていることが分かります。

2つ目は、美術品を実物資産として捉え、指数化を試みた、という分析レポートです。詳細をお知りになりたい方はレポートをご覧いただくとして、簡単にいうと、市場で売買された金額上位50%の作品の価格を指数化する、という試みです。

以下がアメリカの代表的株価指数S&P500と比較したものです。

こうしたデータが整うと、投資資金も流れ込んで日本のアート市場も活況を呈すようになるでしょうか…

→日本の美術品マーケットを活性化させるには、税制も言われているが、そのほかにどのような方法が考えられるだろうか?その前に、なぜ活性化していないのだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

何か「へぇ〜」と関心を持って頂けるところがあれば嬉しいです。

一昨年7月から続けてます。よろしければご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?