3月31日 厳しすぎるオーケストラが置かれた状況を救うには?

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための質問例はこちら。

→特に公演収入が中心のオーケストラの存続は厳しいように思える。解散を免れるために団員への給与などの支払いもできないことも想定される。寄付以外にどういった収入確保の方法があるだろうか?

東京都墨田区錦糸に本部を置く、公益社団法人・日本オーケストラ連盟が2007年(平成19年)に制定した「オーケストラの日」です。

日付は「み(3)み(3)に一番」「み(3)み(3)にいい(1)ひ」(耳に良い日)と読む語呂合わせと、春休み期間中であり親子揃ってイベントに参加しやすいことからだそうです。

オーケストラ。

コンサートなどは密になるので、公演は中止になったり、人数を制限して行われるようになりました。

そもそも収支面ではどのように成り立っているのでしょうか?

そこで、「オーケストラの日」を制定した日本オーケストラ連盟(準会員を含む37団体で構成されています)のHPを見てみると、以下の通り、厳しい状況が伺えるものになっています。

以下の6つからの「緊急メッセージ」が出されています。

☑️ 中止・延期のお詫び

☑️ 演奏団体と演奏者にとっての危機

☑️ 長期戦への覚悟

☑️ 音楽芸術を守るための対応と要望

☑️ 音楽の素晴らしさ

☑️ 会員オーケストラの取組み

これを読んで、何より不勉強だったのが、オーケストラの多くが公益財団法人ないし公益社団法人であり、そういった法人には、「収支相償の原則」(収入と支出を毎年度均衡させるという原則)が要請され、利益を蓄えておくことができない、つまり内部留保ができないこと、にもかかわらず、財政基盤が失われれば解散を余儀なくされる可能性がある(具体的には2年連続で純資産が300万円未満となった場合、公益財団法人としての資格を喪失する)のだそうです。

つまり、貯金は許されないのに、今回のように収入が激減して、お金がなくなると解散しなければならない、ということなのです。思った以上に大変な状況なのです。

以下の東洋経済の記事に詳しいのでご興味があればご覧ください。

では、通常どのような収支状況なのでしょうか?

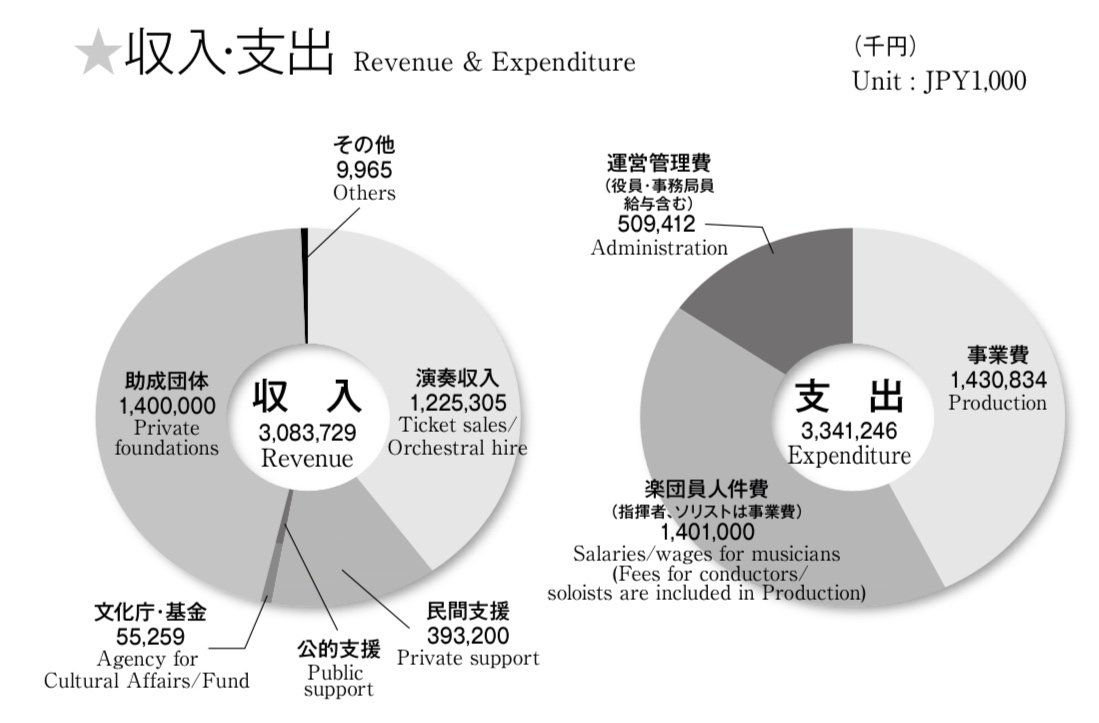

同連盟がまとめている「オーケストラ年鑑2020」に加盟オーケストラの収支が公表されていましたのでご紹介します。

☑️ 東京都交響楽団型

地方自治体からの収入が半分を超える

☑️ 読売日本交響楽団型

民間からの収入が半分を超える

☑️ 札幌交響楽団型

地方自治体と民間支援ともに一定ある

☑️ NHK交響楽団型

助成団体からの収入が大きい

☑️ 東京ニューシティ管弦楽団型

演奏収入がほぼ全て

こうしてみると、同じオーケストラでも、その収支構造は様々で今回の影響も様々であることが想像できます。しかも「緊急メッセージ」にも「長期戦」という言葉がありましたが、そのための備えも許されず大変厳しい状況なのです。

→特に公演収入が中心のオーケストラの存続は厳しいように思える。解散を免れるために団員への給与などの支払いもできないことも想定される。寄付以外にどういった収入確保の方法があるだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

頭の体操になれば嬉しいです。

一昨年7月から同様の投稿をしています。ご興味があれば過去分もご覧ください。