紺野登の構想力日記#16

デザイン〈の〉思考【4】

リベラル・アーツ:賢者への道

◇ 卓越した知としてのアート&デザイン

現在進行中のデザインと経営の関係はいったいどんな馴れ初めから始まって、どのように進んできたのか。そして、デザイン思考、デザインの思考、アート思考……、それらは未来に向けどのように展開していくのか、あるいは変容していくのか。その洞察のためにこのシリーズを書き始めた。

繰り返しになるが、アートとデザインには3つの領域がある。

1つ目は、目的をもたない、美的な想像・創造としてのアート。芸術、美学の領域。

2つ目は、ある目的のためにモノを制作したり(ポイエーシス)、人間とモノとの関係性をつくるアート(アルス)、あるいは技術(テクネー)の領域。

3つ目に、リベラル・アーツの領域。これは、目的自体を産み出し、判断し、美やアルスを人生や社会での実践に繋げる力であり、いわゆる「教養」ではない。

ふだんは何となく繋がっているようないないような、この3つすべてを含むものとして、アートとデザインがもたらす力をとらえている。

そしてこれまで、一つ目の芸術の領域(#14)と二つ目の技術の領域(#15)についてふりかえってきた。

前回(#15)触れたように、元来人類にとってのアートとデザインは未分化のものだった。それがだんだんと分かれてきて、相互に影響しあいながら遊離と混在を繰り返し、さらには現代のデザインに至っては、デザインそのものの内部に矛盾を孕むようになってきた。そこでこれらを再び綜合しようという試みがいま求められているのだ。

経営や産業とアートやデザインの関係においても、こうした3つの領域での融合が考えられる。

ぼくは、いま、ある1つの仮説にたどり着いている。それは、人間にとって、アートやデザインは「よりよく生きる(ウェルビーイングとも幸福ともいえる)」ための、つまり人生や社会の状況に対応するための、「卓越した人間の知=構想力の源泉」だということである。

ウェルビーイングや幸福は、ただ心理的なもの(心の態度)や物質的・金銭的な充足から得られるものではない。自分、周囲、世界に働きかける力や、それらとともに変化したりそのなかで自分を維持したりする力がなければ、人は幸福を得る(よりよく生きる)ことはできないだろう。それらの力を支える構想力が求められるのだ。そしてその構想力の根っこにあるものがアートやデザインではないか。

その仮説、前提にたって、シリーズの最後となる今回は、いよいよ3つ目のリベラル・アーツの領域に踏み込んでいこうと思う。

◇ 自由人にふさわしい技芸=リベラル・アーツ

リベラル・アーツという言葉はものすごく流行っている。書店にもネット上にも、「リベラル・アーツとは何か?」という解説や手引きが山のようにある。

まず、「**ではない」という表現でリベラル・アーツを説明するなら、第一にリベラル・アーツとは「一般教養ではない」。

一生懸命文学作品を読んだり、美術館で芸術作品をたくさん観ることで身につく多様な知識、これは豊かな楽しみをもたらしてくれるが、すくなくともここでいうリベラル・アーツとは違う。こうした一般的なリベラル・アーツに対するイメージとはまったく違う意味で、これからリベラル・アーツと人間について考えていくので、最初にはっきりことわっておこうと思う。

ところでこの構想力日記は、2018年に出版した『構想力の方法論』(野中郁次郎氏との共著)に盛り込めなかった内容を、続編というか拡張版として、書き継いでいこうと始めた(#01)ものだが、リベラル・アーツはじつは構想力との結びつきも強く、同書の「あとがき」ではそのことについて論じている。

「構想する自由人」を目指して

構想力は既存の制度や容赦ない変化にとらわれないための力です。そうした力を根底から鍛えるものとして、リベラルアーツが浮上しています。構想力は自ら育成できるものだといえるからです。リベラルアーツは、よくある「ビジネスマンの一般教養講座」とはまったく異なるものです。その理念的な源流はギリシャ・ローマ時代にさかのぼります。とくに紀元前後から数百年のローマでは、代数、幾何、天文、音楽という伝統的な自由科目(四科 クワドリウィウム)に加えて共和制ローマの時代に大きく開花した文法、弁証(論理)と弁論(修辞)の三学(トリウィウム)を基本として、後には医術や建築術、法律といった実学的な科目に絵画なども加わるかたちで、リベラルアーツと総称される学芸のありようができていきました。これらは本来、「自由人の科目」(artes libersles アルテス・リベラレス)を意味するもので、「奴隷の科目」(artes serviles アルテス・セルヴィレス、実利性や植生や専門性など、働くための生産性を高める術)に対比され、人々の創造性や想像力を高めるためのものであったわけです。

(『構想力の方法論』pp.292-293)

このようにリベラル・アーツは、ギリシア・ローマ時代からルネサンス期にかけて、一般教養が出てくる前の、人間が持つ必要がある技芸(実践的な知識・学問)の基本になったもので、「クワドリウィウム(quadrivium)」と「トリウィウム(trivium)」という二つの要素から成っている。

quadriviumとは、算術(あるいは代数)、幾何学、天文学、音楽の上級四科で、この四科を基本にしながら、文法、修辞学(レトリック)、弁証法(対話の方法)の初級三科(trivium)を合わせた七科で構成されている。

これら七科をまとめて「自由七科」と呼ぶのだが、なぜ「自由」という言葉がつくのかというと、これらは「自由人にふさわしい技芸、アート」という意味であるからだ。

古代ギリシアやローマでは、人民は「自由人」と「非自由人(奴隷)」に分けられていた。リベラル・アーツの起源は、奴隷ではない人たちのための高度な知識・学問ということなのだ。

引用でも述べているとおり、ラテン語ではリベラル・アーツは「アルテス・リベラレス(artes libersles)」(自由人の技芸)といわれるが、「アルテス・セルヴィレス(artes serviles)」(奴隷の技術)という言葉もある。

ローマ時代の貴族マルクス・シドニウス・ファルクスによる『奴隷のしつけ方』によれば、奴隷の管理者(おなじく奴隷)の心得は、規則を維持し、仕事に集中させ、問題を解決し、金銭を管理し、動機付けを行う、などなどである。(じつは著者ファルクスは架空の人物で、ケンブリッジ大学の古典研究者ジェリー・トナー教授による著作)

奴隷の技術とは、サービス、商売の技術、モノを作る技術というようなことも含めて、生産的な活動をするために必要な技術のことで、誤解を恐れずにいえば、現代においてはMBA(ビジネススクール)で教えられている科目の多くが「アルテス・セルヴィレス」だということになりそうだ。

とはいえ、「アルテス・セルヴィレス」には音楽の演奏(技巧)や工芸なども含まれてはいた。

MBAを取得したということは、まずは奴隷の技術はマスターしたということで、自由人にふさわしい技芸、アートはまだ身につけていない状態と考えてよいだろう。したがって、MBAを取り、そのうえでようやくリベラル・アーツを身につける段階へと進むことができるわけである。

じつはまあ、ここまでは常識といっていい。

しかし、果たしていまの時代の「自由人」とは?

しがらみやあらゆる制約から逃れた自由な人たちって誰のこと?

貴族主義ではないのか?

エリート主義のようでもある?

あるいは現代の企業社会に蔓延する、努力しないで生きるフリーライダー(クルーザー)みたいにも聞こえるが?

つぎつぎと問いが湧いてくる。そして――。

そもそもなぜ「自由七科」を学ぶのか?

再度『構想力の方法論』「あとがき」から引用しよう。

古代ローマ人の自由なあり方について、一七世紀から一八世紀イタリアの哲学者ヴィーコは、彼らにとって大事に考えられていた能力には、判断や考慮、願望を含む感覚、それらを通じてつかんだものを保管する記憶力、そして記憶の内容を引き出し、形象をつくりだす想像力(ファンタジア)、さらには異なるものごとのあいだに共通性を見出しつなげていくインゲニウムがあったと述べています(ジャンバッティスタ・ヴィーコ『イタリア人太古の知恵』)。インゲニウムは、心のあり方、賢さ、才能を意味していますが、「エンジン」の語源でもある概念です。自由学芸のもとで想像力がほかの知的能力と同等に大切にされ大いに躍動したとして、古代ローマ時代の創造的な知のあり方を評しているのです。ヴィーコといえば、デカルトに端を発するいわば徹底した論理思考により心理を演繹的に捉えようとする思考法に、敢然と反旗をひるがえしたことで知られています。学問をガチガチの要素還元主義的、数学的な真理探究の世界から、もっと人間的な想像力や全体をまとめる綜合力の世界へ取り戻そうとした(ヴィーコ『新しい学問』)人でした。(『構想力の方法論』pp.293-294)

そもそもなぜ「自由七科」を学ぶのか? その問いへの応答、それはアートやデザインの知が賢者への道に繋がるエンジンだからなのである。

◇「自由七科」は賢者の基礎

では、この連載のテーマである、経営とアートやデザインの関係という観点から見ると、リベラル・アーツと経営はどのように融合しているのだろうか。考察してみよう。

まず自由四科(quadrivium)について、算術、幾何学、天文学、音楽学が、経営者やビジネスリーダーや政治家になぜ必要なのだろうか。ビジネスに「そんな科目は必要ないのでは?」と思われるかもしれない。しかし、それは間違っているのではないか。

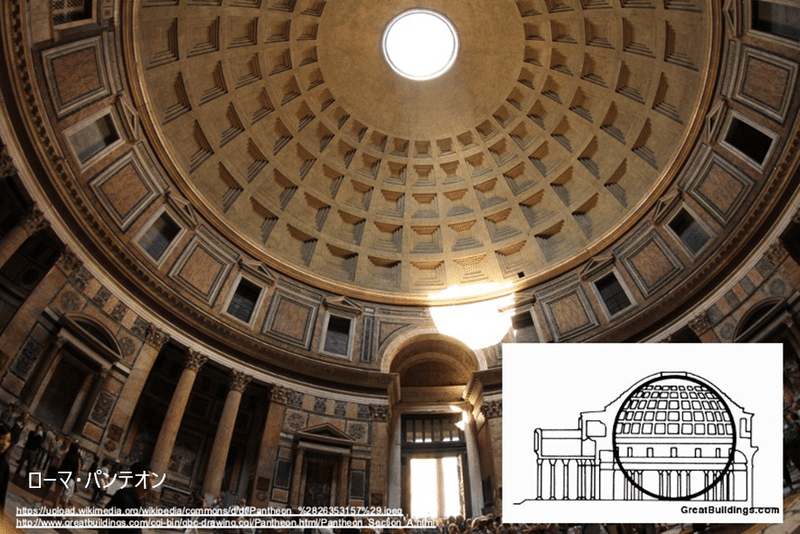

たとえばローマのパンテオンが、どのようにつくられたか、そのためにはどのような知が必要であるかを想像してみてほしい。

パンテオンはローマ市内のマルス広場に建造されたローマの神々のための神殿であった。訪れたことのある方も多いだろう。ドイツの文人ゲーテもかつてここを訪れ大いなる感動に包まれた、と記している。二千年近くにわたってそびえ立つ、古代ローマ時代のコンクリート造建築の傑作である。

正面には大きく「ルキウスの息子、マルクス・アグリッパが、三度目執政官のとき、これを建造した」と記してあるが、その最初のパンテオン(紀元前25)は消失し、現在のパンテオンはローマ皇帝ハドリアヌスによる再建(紀元後118-128)である。これはただの宗教建築でなく、ローマにおいては「帝国の民衆に建造物を建造すること自体、政治的行為」なのだ。(参考:伊藤哲夫『ローマ皇帝ハドリアヌスとの建築的対話』(2010))

建造には、もちろん算術、幾何学は必須である。加えて、ドームの天井には直径9メートルの穴(目:オクルス)が開けられており、これは単なる採光のためのものではない。太陽の運行をこの穴を通して床に映し出そうとしたもので、天文学の知識にもとづくものである。パンテオンの内部には、内径43.3メートルの球体=宇宙が内包されている。

オクルスの光は巨大な日時計のように、春分・秋分の正午に垂直の壁面と丸天井の境のコーニス(軒蛇腹)を照らす。夏至の正午には床面と壁面の境目を、4月21日、すなわちローマ建国の日の正午には正面扉を照らしたという。

また、ドーム内でどのような音響効果が生まれるかについて、音楽の知識も当然必要とされただろう。

神殿や都市を設計して実際につくり上げるには、奴隷の学では到底およばない構想力が求められるのであり、天文学も音楽も欠かせない知識であり技芸なのである。

自由四科(quadrivium)はとてつもなく古い知識だ。それは、宇宙とは何か、ひいては人間の世界とは何かを理解するものだった。

たとえば新ピタゴラス学派の哲学者、スミュルナ(現在のトルコ、イズミル)のテオン(70年頃-135年頃)の書『プラトンを読むのに必要な数学』には、数(代数)、音響や和音、天文学、そして幾何学的比例などが述べられ、それらがすべて連関していることが記されている。

天文学と音楽は、非常に近い存在だ。紀元前6世紀に活躍したギリシアの哲学者であり数学者であり宗教家でもあったピタゴラスは、音階を発見したすぐれた音楽家でもあった。「天球の音楽」を着想したのもピタゴラスといわれており、彼は天体の運行が音を発し、宇宙全体が和声を奏でていると考えていた。こうした発想の根底には、宇宙が数の原理に基づき、音楽はこの原理を体現するものだという考え方(ここから音階が発見された)があった。

このように古代ギリシアでは天文学と音楽、算術、幾何学が統合されたかたちでさまざまな研究が進められていた。これが自由四科である。

算術や幾何学も、いまの学校の算数や幾何とは違うものであった。幾何学においては、ギリシアの幾何は、数学者ユークリッドの『幾何学原論』(紀元前300年頃の作といわれる)によってそれ以前の幾何学的知識の集大成がおこなわれ、19世紀の中頃まで二千年以上にわたり幾何学の聖典として尊ばれた。

ユークリッド幾何学は直観的な空間の思考である。21世紀のいま、あらためてユークリッド幾何学を学ぶ意義も大きいのではないだろうか。

◇ 社会を治めるために必要なアート

いっぽう、自由三科(trivium)の文法学・修辞学・論理学(弁証法)は、なぜ必要なのだろうか。こちらは、政治つまり国を治める人に求められる重要な知識とされた。それは賢い人生のためにまず学ぶべきものとされていた。

古代ギリシア・ローマでは、民主政治が布かれていた。古代エジプトなどのように神格化された王が支配するのでなく、自由人である「市民」たちの間で議論して、社会をまとめていくという 「政治」が行われた。

政治(govern=社会を治める)においては、何かを決めるのに、喧嘩や格闘など腕力や武力によるのでなく、言葉を使った議論が必要となる。そのためには、言葉を正しく使う「文法」がまず最初に必要で、さらに正しく使うだけでなく、話がよく分かるように筋道をたてて「論理的」に話せなければならない。

そして自分たちの社会をどのように取り仕切るか、誰に仕切らせるかを決める段になると、当然意見が対立することになるので、相手なり、関係のある人々を説得しなければならない。また、非難されたら弁明しなければならない。そこで、言葉を有効に使う「修辞=レトリック」が必要となる。

これらは概念を言葉にし、説得し、人々を動かすために求められる、武道と同じく「組み立てる(ar=art、armsの語源)」アートである。

リベラル・アーツの自由三科はこのように、自由人である「市民」として、社会を治めるのに必要なアートであった。

こうして自由四科と自由三科を合わせたリベラル・アーツを習得したものは、賢者として国家や社会をデザインし運営できるということなのである。ローマ皇帝ハドリアヌスは「賢人皇帝」と呼ばれたが、建築大好きでもあり、それはこのような資質にもとづくものではないか。

もちろん現代のビジネスマンがパンテオンを建てるわけでもないし、いまはローマ時代でもない。しかし、ユークリッド幾何学は、単なる論理的思考(理論的三段論法)だけでない直観的な論理を養うし、数の知識は科学的な思考の基礎となる。自由三科は歴史などをメタファーの宝庫として社会や経済を振り返る視座(パースペクティブ)を与えてくれる。

リベラル・アーツは、アーティストや建築家、デザイナーといった創造的職業を活用して社会や国家事業を生み出す力となるのだ。アートやデザインについて学んだ人も、これらを人生や社会のために活用しようと考える人も、このことを思い出してほしいと思う。

◇ 賢慮=深い智慧 ✖ 機敏さ ✖ 実践的判断力

では、いまの時代において、この自由七科を得たビジネスマンはいったいどうなるのか。

MBAで奴隷の学を修めたあとに、このリベラル・アーツを学び、実践することでいったい何が起こるか。

図は16世紀ルネッサンス期のイタリア人画家ティツィアーノ・ヴェチェッリオの作品で、「賢慮のアレゴリー」と呼ばれる油彩画である。現在は、ロンドンのナショナルギャラリーに展示されている。

賢慮とは、文字どおり賢明な考えであるが、リベラル・アーツを身につけたものは、この賢慮を発揮することができると考えられるので、「賢慮のアレゴリー」を参照し、賢慮とは何かを明らかにしたいと思う。

われわれが幸せに生きるためにはつねによい状況判断をし、目的のためによい実践をしていく必要があり、その知恵を賢慮という。英語ではprudence、ギリシア語ではphronesis。ティツィアーノは、この賢慮(prudence)を絵にしているのである。

この絵には、3人の人間と3種の動物の顔が描かれている。上段には、老年の男性と壮年の男性と青年の男性。下段には、狼、ライオン、犬。それぞれに、老人は過去の歴史を、壮年は現在を、そして青年は未来をあらわしている。

また、狼は歴史を深く考える内省と狡猾な知恵をあらわし、ライオンは現在において判断し実践する知性と行動力をあらわし、犬は未来を見とおす先見の力と機敏さをあらわしている。

つまり、これらを同時に発揮する能力が賢慮だというのである。

3つの顔は、過去、現在、未来という時間の3つの型を示すとともに、賢明な人間が持つ3つの能力、すなわち過去から学ぶ知恵、現在を判断し行動する知性、未来を予知し備える先見を象徴しているのだ。

じつはこのような賢慮は、けっして古代ギリシア・ローマにのみルーツを持つ西欧文化に固有のものではない。

古代ギリシアはアジアだ、という見解もあるのはご存知だろう。古代ギリシアは古代エジプトから大きな影響を受けていたのだし、東方のアジアからみればギリシアはアジアの西部辺境にしかすぎない。アレクサンダー大王が大遠征して「アジア」にたどり着いたとき、そこにはギリシア語を話す人々がいたという。イギリスの歴史学者マーティン・バナールの「黒いアテナ」は多くの物議を醸したが、西欧が古代ギリシアを漂白してその起源として歴史を書き変えたという説である。(参考:マーティン・バナール『黒いアテナ―古典文明のアフロ・アジア的ルーツ』(2004))

◇ 目利きとリベラル・アーツ

賢慮はかつて古代中国にもみられた。当然、かたちは違えどそうした智慧は日本にもある。禅や茶、能の世界がそうである。いわゆる茶人の智は利休から始まってその後かたちを変えて明治維新後にも伝わった。

幕末から明治、大正、昭和を生きた日本の実業家、益田孝をご存じだろうか。世界初の総合商社・三井物産を設立した人である。

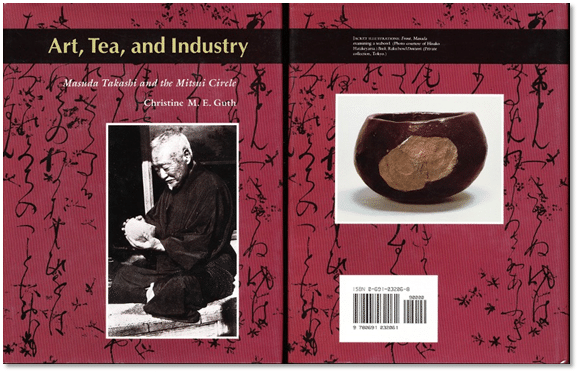

アメリカ人作家クリスティン・グースの著書『Art, Tea, and Industry : Masuda Takashi and the Mitsui Circle』は益田孝について書かれた本で、彼がどのようにして三井物産をつくったかという実業家としての半生と、同時に彼が芸術、お茶の世界と、産業をどのように結びつけたかという点について記録されている。

益田孝は茶人としても高名で、「千利休以来の大茶人」ともいわれた。骨董収集家としても知られていた。お茶の世界では「鈍翁(どんのう)」と名乗ったが、これは彼が収集した茶器の一つ「鈍太郎」(表千家6世家元・原叟宗左の製作:図右)に由来しているとされる。

また、三井物産を設立するかたわら、経済に関する調査会社をつくり、『中外物価新報』という経済新聞を創刊した。これが後の日本経済新聞である。日本経済の草創期を動かした大物財界人であるとともに日本を代表する文化人でもあった。

作家であり美術評論家でもある白崎秀雄の著書『鈍翁・益田孝』には、こんなエピソードが記されている。益田鈍翁が、田中親美(日本美術研究家)と某家に道具整理(美術工芸品類の売却処分)の下見に行ったときの話である。

……行つてみると、狭いところに実におびただしい道具が隙間もなくならべてあって、どれがなにやら、折り重なつてもいることとて一向にわからない。一つ一つ見ていることなども、到底できない。

益田がかまわず「すっすっと」その中を先へ歩いていくので、田中もだまってそれについて行く。一通りざっと見終わると、益田は田中を顧みて、

「まずあの為泰の公(きみ)任(とう)像が千円位かな、それと鎌倉の仏像が千円かちょっとその上。床の横にあつた棚、あれがやはりその前後で、めぼしいものはこの三つだな」

という。この雑然とならねられた中で、よくそんなことがわかるものだと、親美はおどろく他なかった。さてあたりはずれは如何と見ていると、二、三日してこの道具が御殿山邸の応挙館の広間にならんで、ここで道具屋の伊丹信太郎が札元になって、入札が行われた。

開札されて、親美は唖然とした。為泰はちょうど千円、鎌倉の仏像は千二百円、棚は九百円で落札されたのである。親美は、これに似たような例をたびたび益田に見た。(白崎秀雄『鈍翁・益田孝』下巻p.95-96)

なぜお茶なのだろうか。茶器や茶碗を見る目、目利きとは、人物を見る目にも通ずるものがあるということなのだろう。

たとえば、楽茶碗などを実際に触ってみると、その重さや手触りが五感を通して伝わってくる。茶碗につけられた銘の意味がたちあがってくる。こうして茶碗を見るように、人物を見る。

就職の面接で、その人を見る。そして茶碗のように、手に乗せてみる。もちろん実際に手に乗せることはできないので、頭の中で、目の前の人物を手の上に乗せて、重さを感じ、裏を見てそこに刻まれた過去を見る。そして、先も見る。この人物はこの先どうなるだろうか。過去の記憶を知り、未来を予見し、そして現在を判断し行動する。この人物を採用すべきか否か――。

たとえばカントの判断力は、普遍と特殊の往復である。

① 普遍から特殊を考える規定的判断力:

普遍(図式・悟性概念)⇒ 特殊(直観・混沌によって)

② 特殊から普遍を考える反省的判断力:

特殊(個別具体・混沌)⇒ 普遍(構想力・悟性によって)

あるべき人物や器(普遍)といまここにいる人物や器(特殊)への鋭い観察・直観によって、その両極を瞬間に行き来して、その均衡点(中庸)を見出す力がこうした茶人=経営者には備わっていったのではなかろうか。

よく知られているように、現代の経営の概念を生み出したピーター・F・ドラッカーは、日本の書画をこよなく愛した。なかでも白隠(臨済宗の僧)の禅画、達磨絵を好んだという。

◇ 人工智能と人間のイノベーション

デザイン思考という言葉が使われはじめたのは、せいぜい10年少し前からである。そのデザイン思考に刺激されて、いまアート思考が出てきつつある。われわれは、ふだんデザイン思考とかアート思考とか、何げなく語っているが、新しい考え方を取り入れようとするときは、目先の流行を追うのではなく、過去を見る必要があり、同時に未来も見る必要がある。過去から学び未来も見る知恵と先見が、アート思考ではもっとも大事なのではないだろうか。

「デザイン思考からアート思考へ」「◯◯から××へ」といったスローガンは両者を安易に分け隔ててしまう。これではいけない。

美的なものに関する判断力は、いまの時代においては、かなり矛盾を孕んだものとなっていくだろう。いっぽうテクネーとしてのデザイン思考も、これからさらに違う展開をしていく可能性をふくんでいる。

これまで見てきたように、20世紀以降、産業や経営は、人間が根源的に持っているアートの力やデザインの力をさまざまなかたちで活用してきてきた。プロダクトデザイン、情報デザイン、経験デザインなど、いろいろなかたちでデザインは社会や文化にかたちを与えてきた。それは必ずしもいい面だけではなかった。

これから先、どのようにデザインやアートの力を生かしていけば、よりよい世界になるのか。実際のビジネスの現場で、これらの能力をどのように判断力として使うのか。そこにリベラル・アーツが生きてくる。そういう「人間のイノベーション」の時代に入っているのだ。

* * * * *

最後に、この「構想力日記 デザイン〈の〉思考」は、ここまでのところ、一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会(BMIA) が2020年2月9日に開催した「ビジネスモデルオリンピア2020 〜アートがひらくイノベーション!〜」でのぼくの講演録・対話録を、BMIAの許可を得た上で、加筆し原稿化したものだ。

同法人は日本におけるビジネスモデルイノベーションの普及を、ビジネスモデルキャンバスの考案者(アレクサンダー・オスターワルダー、イブ・ピニュール)をアドバイザーに加えて積極的に行なっている組織だ。講演録からの原稿化へのご理解とご協力にあらためて感謝の意を表したい。

と、ここでこのイベントでの質疑応答パートでのやりとりを思い出した。

質問者 芸術の領域での歴史のなかで、現代アートにおいて、レディメイドで既成の素材をつなげるだけのものが芸術と言えるのかという批判が出てきた背景など、お話いただきました。いっぽうで、ブリコラージュ的なもの、既成のものをいろいろ組み合わせて新しいものを作っていくというリミックス的なやり方も、創造ではあると思うのですが、いかがでしょうか。

紺野 「泉」の作者デュシャンが言ったのは、画家が自分なりの創造性を発揮しないまま、昔からあるパターンを描いているようでは何の作品性もない、ということです。いまも同じで、AIでモーツァルト風の音楽も作れるし、ピカソ風の絵も描けます。しかし、それはレディメイドと同じですね。そうではなくて、ピカソでもない、モーツァルトでもない、何かそういうことを自分たちで考えないといけないというのが、デュシャンの批判から言えることなのだと思います。

ぼくらがAIやロボットと根本的に違うのは、ぼくらはいまここに生きていて、人々と関係している、ということなんですね。AIが絶対に答えられない質問があります。それは、「おお、この間よかったよね、あれ、どう?」と聞かれても答えられない。要するに、時間のなかで身体をもって継続して生きていないので、その人と会っていない間の内的な変化がない。人間同士だと「あれどう?」と聞かれたときに、その人にも反応が起こる。このようなことは、絶対AIには起こらないですね。そういう人間にしかできないようなところから出発した創造性、その何かがないといけない。ですから、レディメイドだけの芸術はダメだ、というのがこの批判なんです。なので、レディメイドですべての芸術を批判したわけではありません。

ふりかえってみると、現在のAIは、シンギュラリティ(技術的特異点)で人間の知性を超える、などといわれたけれど、そこで言っている人間の知性は、いわば論理脳、大脳新皮質の働きをモックアップにしたモデルだ。

もちろん、人間には感情や身体の知もあるので、それらもいずれデータ化されるかもしれない。

中国ではAIは「人工智能」と書く。すこし人間くさい。

しかし、本来、ぼくらの知は、ぼくらだけに閉じず、他者との関係、あるいは他者との未分の感覚や意識、それらをつつむこむ環境(場)に埋め込まれたものだ。こうしてみるとデザイン&アートの智は、現在のAIの範囲を超えて、審美的な感覚、テクノロジー、そして賢く生きることを綜合してくれる現代の智だ、ともいえる。

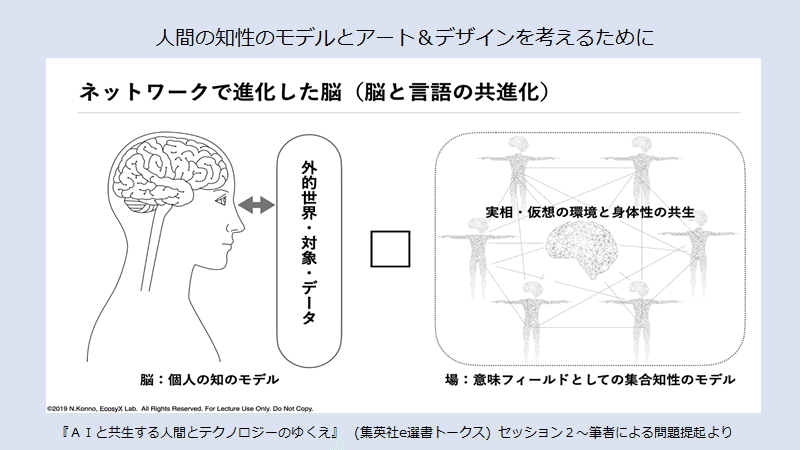

図は、2つの知のモデルを示したものだ。

(『AIと共生する人間とテクノロジーのゆくえ』 (集英社e選書トークス) セッション2〜筆者による問題提起より)

いまの人工知能は、どちらかというと、左の脳の図、つまり個人の知のモデルを踏襲している。個人の脳の働きを、いかにテクノロジーに転写するかを追究している。

しかし、ぼくが考えるに、人間の知のモデルは、右の脳の図、つまり脳というよりはそれを含む「場」、意味フィールドとしての集合知性のモデルなのではないか。

もともと人間の身体や感情は、場でつながっており、その場の中でいろいろなことを考えたりする。そいったイメージを持たないと、イノベーションも起きようがない。

じつは、右の集合知性モデルでは、AIのようなテクノロジーが入ってきて、リアルとバーチャル、そして自分と他者といったものの境界は、だんだんと曖昧になっていき相互連鎖から混然一体となっていくと考えられる。

そのとき、図の真ん中の四角には、どのような記号が入るだろうか?

① VS(対)だろうか?

② OR(どちらか)だろうか?

③ ⊂(一方が他方を含んでしまう)だろうか?

④ →(移行する)だろうか?

⑤ ……

ぼくは、ここに「AND」を入れる。場の研究者はそう考える。

両方の知のモデルがあって、脳と言語が共進化するというのが、場の理論の考え方だからだ。

しかし、そもそも人間は、実想と仮想ごちゃまぜの世界に生きてきたし、いまも生きている。AIが出てきたから、僕らが突如バーチャルリアリティの住人になったわけではない。

いつも人間は、外にある知性と、それは言葉であれ道具であれ、自分との境目のないまま進化してきたと考えるのが自然である。デザイン〈の〉思考は、その間でこそ起ち現われてくる。アートやデザインと人間も、そのような「場」を介して「共進化」していくのだろう。

以上のことは、この4回の連載で明らかになっただろうか。

ふりかえって、この「構想力日記」の形式(ジャーナリング)は、自分に向き合って、綜合する過程を綴っているので、全体はまとまった本のようなものではない。本という一つのかたち(作品)にパッケージされていないという意味では、まだ明確なかたちのないメディアといえる。むしろ、構想力のメディアといっていいかもしれない。

『構想力の方法論』にも書いているが、構想力は、カントがその重要性に気づいて、悟性と感性、理知と妄想を綜合する「第三の力」として登場したが、カントが構想した構想力は依然「頭の中」の話だったので批判された。

そこに身体性や「場」が絡んで、三木清(終戦直後のベストセラー『人生論ノート』著者、西田哲学に影響を受けた)にいたっては、モノや身体、さらには行為までを対象にしえる「創造の論理」にまで、構想力は大きく展開した。構想力にはアートやデザインが関わっていることはいうまでもない。そこにまだ見えていないもの、「ゼロ」としての構想力が横たわっている。

紺野 登 :Noboru Konno

多摩大学大学院(経営情報学研究科)教授。エコシスラボ代表、慶應義塾大学大学院SDM研究科特別招聘教授、博士(学術)。一般社団法人Japan Innovation Network(JIN) Chairperson、一般社団法人Futurte Center Alliance Japan(FCAJ)代表理事。デザイン経営、知識創造経営、目的工学、イノベーション経営などのコンセプトを広める。著書に『構想力の方法論』(日経BP、18年)、『イノベーターになる』(日本経済新聞出版社、18年)、『イノベーション全書』(東洋経済新報社)他、野中郁次郎氏との共著に『知識創造経営のプリンシプル』(東洋経済新報社、12年) などがある。

Edited by:青の時 Blue Moment Publishing

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?