紺野登の構想力日記#15

デザイン〈の〉思考【3】

デザインは100年かけてデザイン思考になった、というお話

◇ インダストリアルデザインの登場

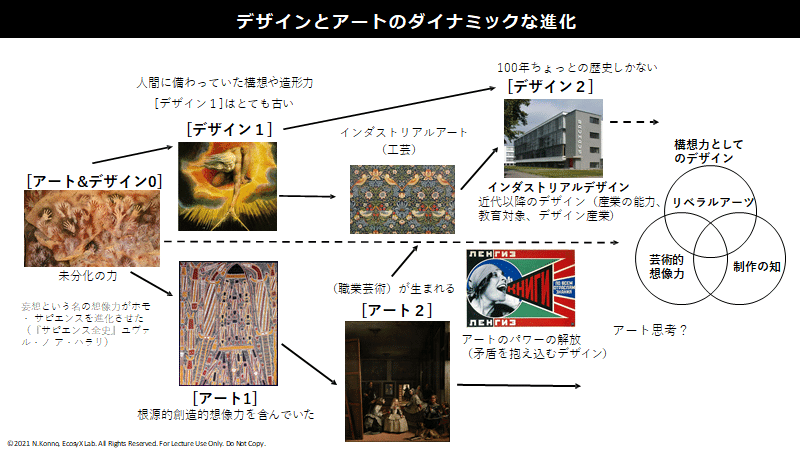

いま経営とアート、デザインは次の三つの領域で考えねばならないと、このシリーズの冒頭(#13)で述べた。

① 芸術の領域

② 技術の領域

③ リベラル・アーツの領域

前回(#14)は、➀の「芸術の領域」での歴史を見てきた。今回は、②の「技術の領域」での経営とデザイン、アートの融合について見ていこう。

おさらいになるが、人間の持つデザインやアートの能力は根源的で、はるか昔からある。岩肌に絵を描いたり、石や木や氷を削るなどの造形をおこなったり、土器をこしらえるなど、そこではデザインとアートは未分化だった。

便宜的に、こうした人間の根源的な力を【デザイン&アート0】とし、そしてそこからあらわれた人間の制作行為(ポイエーシス)としてのデザインを【デザイン1】、その根底にある創造的な想像力を【アート1】と呼んでおこう。

神話で語られる世界のはじまりでは、ギリシャの神デミウルゴスも、日本神話の国産みのイザナギとイザナミも、ともに世界の制作者であったから、世界は「最初に【デザイン1】ありき」だった、ともいえる。

西欧ではルネッサンス以降、王侯貴族をクライアントとする職業芸術家が登場した。いまぼくらがイメージする「芸術」や「美術」は、ここから広がった。これを【アート2】と呼ぼう。「ビジネスマンの教養としてのアート」などはこの流れにあるといえるだろう。

いっぽう、いま「デザイン」と言うと、おそらくそれは「インダストリアルデザイン」を指すことが多いと思う。

しかし、これはもともと産業革命以来用いられていた「インダストリアルアート」(工業芸術=工芸)を、一般にわかりやすく言い換えるために造られた言葉だ。この展開を【デザイン2】としよう。

【デザイン2】は、【アート2】が起爆剤となって産み出されたものだ。急激な産業化、工業化により失われる【アート2】の力が、近代において解放されたのである。

イギリスのアーツ・アンド・クラフツ運動については前回(#14)触れたが、その運動を引き継いだドイツ工作連盟は、急速な経済発展が進むドイツで、近代的工業生産を睨んだ「インダストリアルアート」を構想したのだった。

つまり、いまぼくらがデザインと言っている【デザイン2】すなわちインダストリアルデザインは、20世紀になって広がっていったもので、たかだか100年ちょっとの歴史しかない。そして、それは100年かけてデザイン思考につながっていったということになる。

「インダストリアルデザイン」という用語は1913年、米国特許委員会がデザインの所有権保護のために最初に公的に用いたが、その萌芽はドイツにあった。

1907年 ドイツ工作連盟

「インダストリアルアート」、グッドデザインの概念

1913年 米国特許委員会

「インダストリアルデザイン」を公的に記録

1915年 英国デザイン工業協会

ドイツ工作連盟に刺激を受けて設立、デザインと産業の結合

1919年 バウハウス(ドイツ)

ドイツ工作連盟から生まれた近代デザインの運動拠点

バウハウス(1919-1933)は、ヴァイマル共和政(1919-1933)において大きな影響をもたらしたが、ナチスドイツ(1934-1945)の台頭とともに閉校。しかし、皮肉にも、バウハウスを「追放」したナチスドイツは、おそらく最も効果的にアートやデザインを活用した政権だった。もともと美術学校を目指した(そして挫折した)ヒトラーが、デザインに関心を持たないわけはなかった。

こうした歴史の上に、いまのデザインやデザイン経営、デザイン思考が位置している。

◇ 技術としてのデザイン

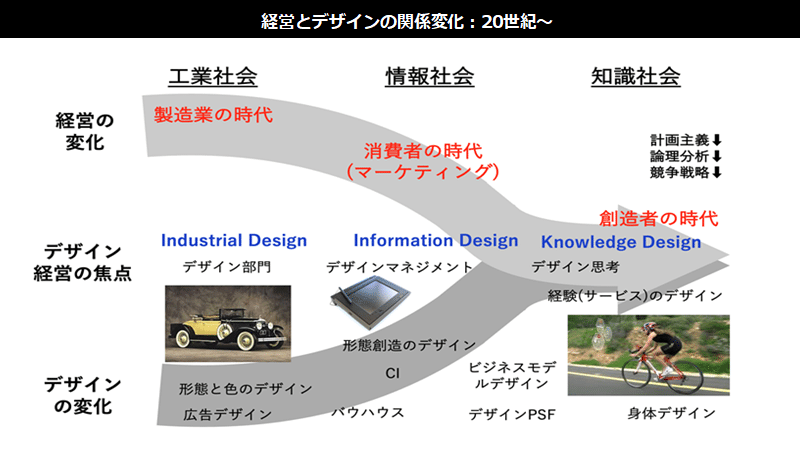

技術(テクネ、テクノロジー)としてのデザインが、この100年ぐらいのあいだに、どのように発展してきたかを見るために、その背景となる経営とデザインの歴史をざっくりとまとめてみよう。

20世紀の経営とデザインの関係は目覚ましく、とくに産業界、経済界がデザインを非常にうまく使った時代であった。この流れは、社会の変化にともない三つの時期(戦時を除いて)に分けられる。

デザインの範囲がこの100年で広がってきたことに注視してほしい。

◆ 最初に、製造業の時代のデザイン、いわゆる工業デザインの時代があった。

◆ 次に、情報社会のデザインが出てくる。これは、ひろく情報デザインといえる。それは情報=記号のデザインから、マーケティング、コーポレートアイデンティティのデザイン、人間が情報を扱うためのインターフェースやデバイスのデザインまで含む。

◆ そして、いま知識社会へと移行するなかで、モノではなく知識や経験のデザインが求められている。これは、「知識デザイン」と呼べるだろう。このなかにデザイン思考も入っている、と考えられる。

◇「側(がわ)」のデザインの時代

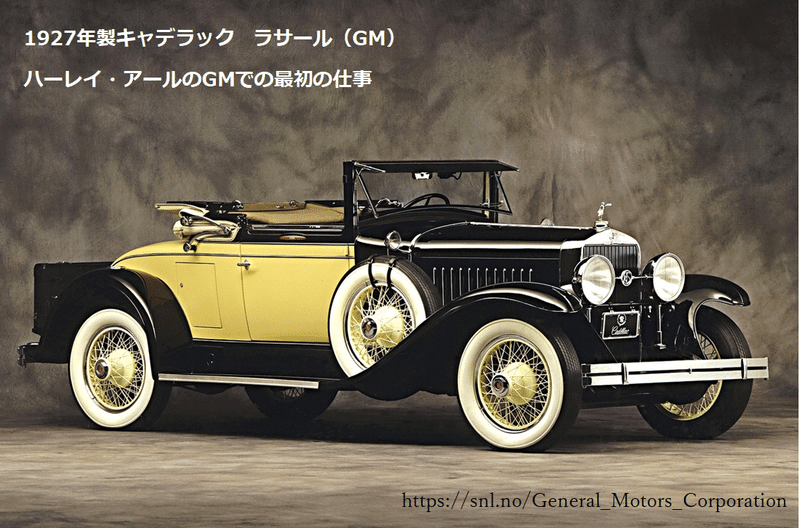

産業界で自社の製品にデザインをふんだんに使ってビジネスを伸ばすことに最初に成功したのは、アメリカの自動車会社ゼネラルモーターズ(GM)であった。

ライバルであるフォードのT型モデルが1908年に発売されるやいなや一世を風靡し、その牙城を誰も崩すことはできないと思われていた。ところが、これを成し遂げる人物が登場する。それが、GM社長のアルフレッド・スローンだった。彼は、GMを世界一の自動車会社にすることに成功した。その最強の武器が、デザインだったのだ。

T型フォードの生みの親、ヘンリー・フォードはこう言っていた。

「わが社の自動車はどんな色でも選べます、それが黒である限り」

T型フォードのボディカラーは、黒しかない。黒のエナメル塗り一色のみである。デザインとして見れば、画一的なデザインというほかない。ちなみに、なぜ黒だったかというと、乾燥が速いというのがその理由であった。

大量生産においては、市場に投入するまでのスピードが重要で、塗装が速く乾くことはとても重要であった。もし赤が最も速く乾く塗料であったなら、T型フォードは赤一色だったかもしれない。

T型フォードは、ほぼ20年間、モデルチェンジなしに大量生産され続け、売れ続けた。街中にはT型フォードがあふれ、もはや他社の車が付け入る隙はないかのように見えた。

ところが、20年が経った頃、アルフレッド・スローンはこう言った。

「アメリカ人はいまや、自分たちが自動車を使用するというだけでなく、それに乗っているのを他人に見られて自慢できるような、自動車を欲しがっている」

つまり、機能的にはT型フォードと変わることなく、加えてロングノーズであったり流線形をしていたり、そういう見た目のデザインで差別化するという戦略に、GMは出たのである。

ハリウッドスター向けに特別仕様の車体工房を経営していたハーレイ・アールという若者を雇って、いまでいうデザイン部門を社内に創設した。

それで何が起こったか。1929年には大恐慌等があったにもかかわらず、GMはこの戦略によって、あっさりフォードを抜いて世界一の自動車会社となった。もちろん、世界一になったのはデザインだけがその成功要因ではないけれども、デザインの力を駆使することで世界一への道を登りつめたのである。

こうしたデザインは「側(がわ)のデザイン」とよくいわれる。いまでも非常に多いデザインの使い方だ。たしかに見た目の奇抜さや美しさで人々の欲望を喚起することはあるだろう。しかし、単なる「美顔術」だけでは、大きなインパクトをもたらすことはできない。

重要なのはビジネスモデルである。逆に、美顔術だけのデザインはいわばギャンブルのようなデザインの使い方だ。

GMは、デザインによる計画的陳腐化戦略で「モデルチェンジ」という新たなビジネスモデルをつくった。機能的には30年ぐらいはもつ車を、デザインを変えることで意図的に流行遅れにして、3~4年ごとに買い替えさせるというビジネスモデルを確立したのである。

自動車以外では、総合電機会社だったゼネラル・エレクトリック(GE)も、デザインをうまく使った会社の一つであった。

たとえば冷蔵庫。それまで冷蔵庫といえば、古い肉屋の冷蔵庫のようなものしかなかった。そこにGEは、ユーザー調査結果から、女性にも使いやすい軽量でコンパクトなデザインに改良した「モニタートップ」という家庭用冷蔵庫を発売した。そうして家電市場を飛躍的に伸ばしていったのである。

経営とデザインの関係の第一期は、このように、ビジネスモデルとデザイン戦略をうまく結びつけた、そういう時代であった。

◇人間とモノとのインタラクションからデザインが生まれる

第二期の情報デザインの時代は、戦後の情報社会の到来とともにやってくる。この時代になると、「既にあるもの(自動車や家電)」ではないもののためのデザインが求められてくる。

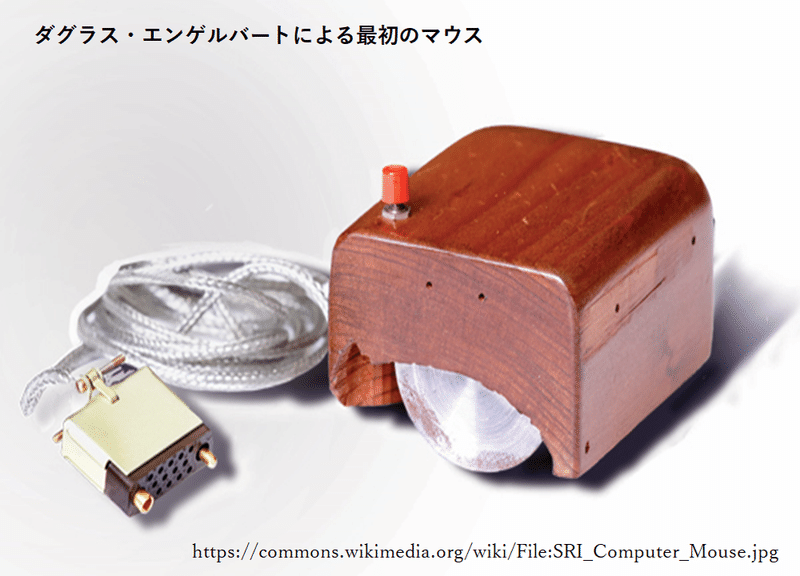

たとえば、コンピュータの操作に使われるマウス。マウスというモノは、それまで誰も見たことがないものであった。ある物理的な手の操作によって、コンピュータの画面上のカーソルを移動させ、インタラクションができるというもの。初期のマウスはいろいろなプロトタイプができるのだが、なんだかんだ試行錯誤して最終的に現在のようなかたちになった。

この時代、産業界はデザインを何に使ったかというと、「まだないもの、まだ見えないものに対して形態を与える」ためにデザインを使ったのである。以後、こうしてデザインによって生み出されたものが、たくさん出てくる。

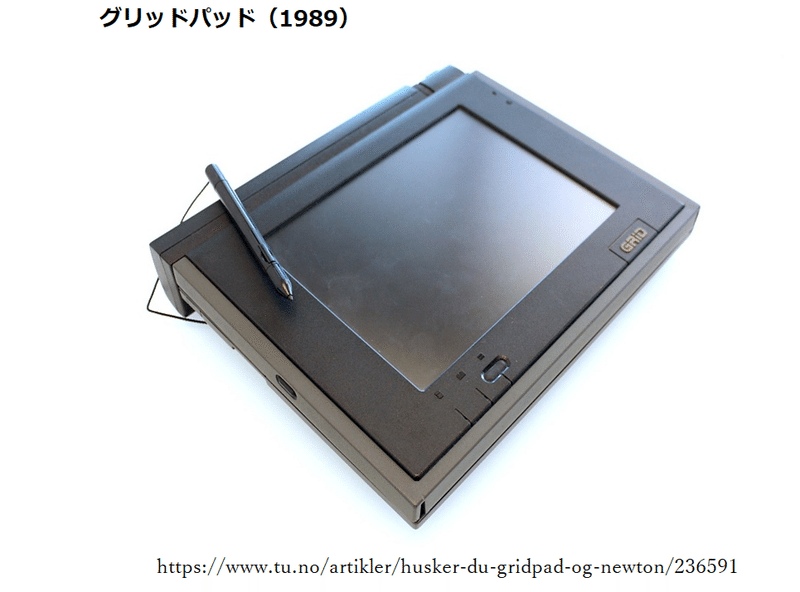

下の「グリッドパッド」(1989)は、世界最初のパッド式のコンピュータである。もともと「ダイナブック」構想などはあった(拙著『構想力の方法論』で詳述)。これを実機のプロトタイプにしたのは米国グリッド社で、デザインしたのは後にIDEO社を共同創業するビル・モグリッジだった。

この時代のデザイナーは、見えないものに対してかたちを与えるために、歴史や文化や社会のなかに足を踏み入れていった。人間とモノとのインタラクションのあり方は、人間が生まれてきてから変わらないものがあるからだ。

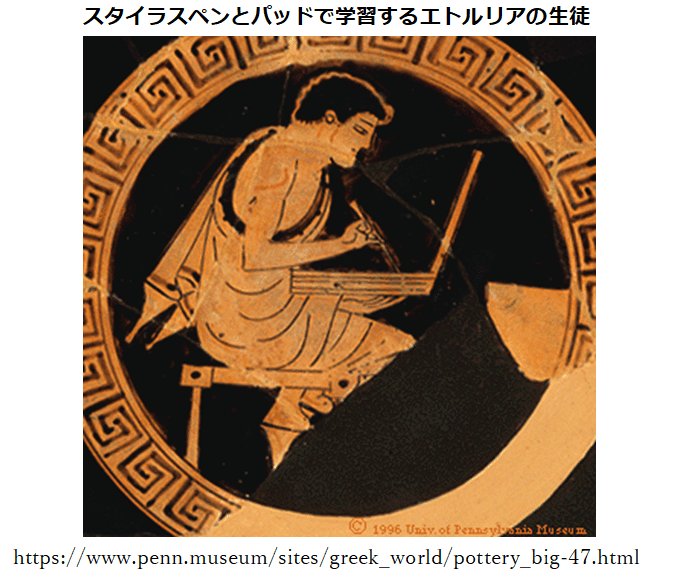

たとえば、紀元前5世紀の古代エトルリアの皿に描かれている絵は、「ラップトップコンピュータを使っているシーン?」と見紛うようだ。当時コンピュータはなかったわけ(はず)で、これは、古代の生徒が石板で筆記の練習をしているところを描いたものだ。

人間とモノとのインタラクションは、長い歴史のなかでさまざまに変化し現在にいたっている。そこでデザイナーたちは、人間とモノがこれまでどのような関係をもってきたか、そのインタラクションのあり方を歴史をさかのぼって研究することで、そこからインスピレーションを得て、新しい形態を生み出すという取り組みをおこなうようになった。

ここには、すでにデザイン思考の萌芽がある。モノに単に合理的な、工業的な形態を与えるのではなく、人間とモノとの、文化的あるいは社会的な関係性を見いだして、その関係性に新しい形態を与えるということがおこなわれるようになったということだ。

たとえば「アフォーダンス」(環境が生命に対して与える意味)のような概念もここから結びついてきた。

◇ 経験を生み出すデザイン

21世紀に入ったころから、インターネットの浸透とともに、モノではなく、私たちの経験とか印象、これまで経験したことのない感覚や知覚を与えるということを、デザインするようになる。

それは「経験デザイン」(エクスペリエンス・デザイン Experience Design ®)と言われるようになり、人間の生活世界における内面の経験をどういうふうにつくりだすか、というのが大きなチャレンジになっていく。これは最近話題になっているDX(デジタルトランスフォーメーション)でも鍵になる考え方だ。

こうして、デザイン的な方法に対する産業や企業の関心は,大きな高まりをみせるようになった。そのなかでいわゆるデザイン思考というものが出てきたのである。

文化人類学、エスノグラフィー、グループダイナミクスなど、いろいろなものがこのなかに入ってくる。じつはこうしたカリキュラムは、伝統的なデザイン教育機関にはなかったものだった。そのためこれらの新たなカリキュラムへの社会からの要請は、既存のデザイン教育に破壊的な影響をもたらしてもいる。 造形を教えるだけでは、もはや現代のデザインのニーズについていけなくなったといえる。

デザイン思考の元をつくったのは、この人ビル・モグリッジ氏である。

イギリス人のデザイナーで、ぼくの友人でもあったのだが、9年ほど前に亡くなられた。前述のように、IDEOの共同創業者でもあった。

彼が、シリコンバレーにやってきてビジネスを始めたのは1979年だったが、そこで発見したのは、「まだない」ものに対して新しい形態を与えようとする、ハイテクカンパニーの悩みであった。

なかでも、コピーマシンやプリンターなどを製造・販売するハイテク企業、ゼロックスなどが、人間や社会との関係のなかで、新しい製品やサービスをどのようにつくっていったらいいかという問題に深く悩んでいた。

彼はそこに目をつけた。そして、これまで大学のデザイン学科では教えていなかった、エスノグラフィー、グループダイナミクス、ブレーンストーミング等の方法を、デザインに盛り込み、バウハウス的なデザインのプラットフォームの上に、それらの知見を束ねていって、いまのデザイン思考をつくりあげたのである。

彼が提唱するデザインの方法は、「インタラクションデザイン」という新たな概念を生み出したのだ。

◇ デザイン思考と知識創造(SECI)プロセス

デザイン思考のプロセスの原点にあるのは、社会やビジネスやモノや技術と、人間との関係を、インタラクティブに(相互作用的に)見いだしていく方法である。具体的には、顧客の観察から始まって、アイデアを出し、プロトタイプを生み出して、それを実践するというプロセスだ。

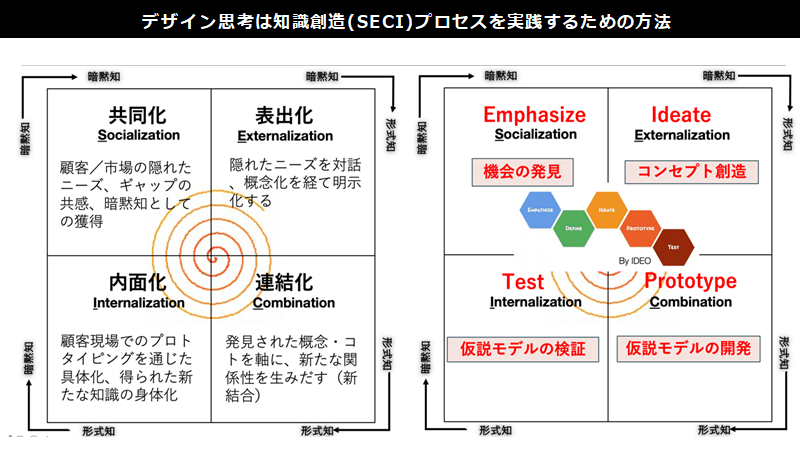

じつはこのデザイン思考のプロセスは、野中郁次郎先生やぼくが提唱している知識創造のプロセス(SECIモデル)を、デザイナーが用いる方法によって回しているのだと考えることができる。

知識創造のプロセスとは、顧客の暗黙知を獲得して(共同化)、それを言語化(表出化)して、あらたなアイデアを軸に組み合わせ(結合化)、いわばプロトタイプをつくって、またそれを市場や顧客や社会の現場に暗黙知として定着できるように(内面化)、これらを繰り返すというもので、これをぐるぐる回す(試行錯誤する)というのが知識創造プロセスである。

これは、デザイン思考でいうオブザベーション、アイディエーション、プロトタイピング、ストーリーテリングと同じプロセスなのである。

このような技術としてのデザインは、知識創造プロセスの実践的な手法としていま、多くの産業のなかで非常に役立つものとして使われるようになってきている。

◇ 根底にある五感の生命力

こうして、デザイン(【デザイン2】)は、100年かけて、インダストリアルデザインからデザイン思考まで展開してきた。

でも、だからってなんだというのだ(ソー・ホワット)?

デザインと産業の関係が変化してきたこの100年のあいだに、先進社会はあまりに物質化、機械化して、人間はむしろ疎外されるようになってしまった。そうした世界をもう一度、人間とは何かというところから見直そうというのが現在だ。そこでは、大量生産や機械的な働き方ではない、より人間的な価値を見出そうとする人間社会の変化がある。

デザイン思考やアート思考が求められるのは当然といえば当然だ。

ぼくのイタリアの友人、パオロ・マルティネスは10年ほど前から、「RENAISSING(ルネッシング)プログラム」という、企業向けのリーダーシッププログラムをおこなっている。

たとえばゲーテの歩いた道を企業の経営者と一緒に歩くなど、アートとリーダーシップを結びつけようというプログラムだが、彼はなぜこんなことをやっているのか? アートを見るとは何か?

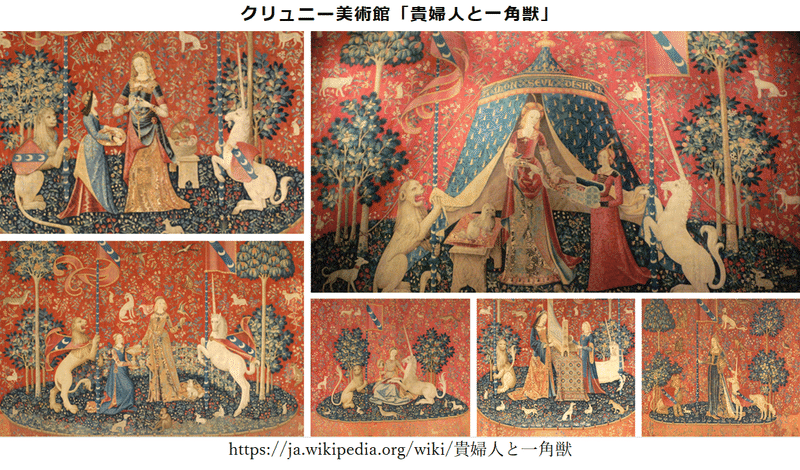

たとえばパリのクリュニー美術館。行かれた方も多いと思う。

クリュニー美術館には、「貴婦人と一角獣」という有名な巨大なタペストリーが展示されている。中世の傑作で、これは、われわれの五感をビジュアルで示そうとした作品である。

貴婦人とユニコーン、ライオンと犬と侍女。これら絵に描かれた主人公たちが、いろいろなことをやるのである。たとえば、五感のそれぞれの感覚は次のようにあらわされる。

「視覚」は、ユニコーンが貴婦人の持つ鏡を見ている。

「味覚」は、貴婦人が侍女のさしだすお皿から小鳥が餌をついばんでいる。

「触覚」は、貴婦人は左手でユニコーンの角に触れ、右手には紋章旗を持っている。

「聴覚」は、貴婦人がオルガンをひき、音楽を聴いている。

「嗅覚」は、貴婦人が花輪を編み、猿が花の匂いを嗅いでいる。

こうして視覚、味覚、触覚、聴覚、嗅覚、この五感を、一枚の絵の中で示しているのである。このように、人間の五感といった感覚的な概念を図画などで具体的に表す表現技法をアレゴリーという。

RENAISSINGプログラムでは、経営における五感の復権を狙っている。アレゴリーによって制作された絵画作品を見ることによって、われわれのなかに感性や情緒的な知性をもう一回復活させること。それは、感性と悟性、つまり、「理性・ロジック」と「センス・感性」を回復させて綜合するというワーク(すなわち構想力のトレーニング)であり、美術館の大きな絵画との対話のなかで、それを実践しようとしている。

単に「教養としてのアート」を見るのは表層的なエリティズムに陥りかねない。それよりも、経営者として必要な根源的な構想力を発揮させることが狙いなのである。(つづく)

注)エクスペリエンス・デザイン\Experience Design®はエコシスラボの管理する登録商標です。

紺野 登 :Noboru Konno

多摩大学大学院(経営情報学研究科)教授。エコシスラボ代表、慶應義塾大学大学院SDM研究科特別招聘教授、博士(学術)。一般社団法人Japan Innovation Network(JIN) Chairperson、一般社団法人Futurte Center Alliance Japan(FCAJ)代表理事。デザイン経営、知識創造経営、目的工学、イノベーション経営などのコンセプトを広める。著書に『構想力の方法論』(日経BP、18年)、『イノベーターになる』(日本経済新聞出版社、18年)、『イノベーション全書』(東洋経済新報社、20年)他、野中郁次郎氏との共著に『知識創造経営のプリンシプル』(東洋経済新報社、12年) 、『美徳の経営』(NTT出版、07年)などがある。

Edited by:青の時 Blue Moment Publishing

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?