『ある生涯の七つの場所』100の短編が織り成す人生絵巻/霧の聖マリ第二回 黄いろい場所、赤い場所からの挿話4〜7

『ある生涯の七つの場所/霧の聖マリ』その第二回。「黄いろい場所からの挿話」「赤い場所からの挿話」それぞれⅣ〜Ⅶです。『ある生涯の七つの場所』の詳しい説明はこちらをご覧ください。

1.「黄いろい場所からの挿話Ⅳ〜Ⅶ」

Ⅰ〜Ⅲのうち恋人のエマニュエルが登場するのはⅢのみですが、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶは常にエマニュエルと一緒にいます。Ⅳはまだ「私」がエマニュエルと知り合う前の話です。

Ⅳ.「ロザリーという女」

「私」は大学生です。ロザリーというのは「私」が下宿していた、中庭のある建物の2階に住んでいた老女で、その頃既に70を越えていただろうという「私」の推測でした。ロザリーには彼女の息子と同い年のアガタという知り合いの女性がいて、「私」はこのアガタからロザリーを紹介してもらったのでした。

この話にも戦争が絡んできますが、それがどの戦争のことなのかははっきりしません。ただ、ロザリーの息子のミッシェルは政治結社(組織)に入っていて、組織から抜けようとしてその組織から殺されたことになっています。同じく組織から抜けた義足の男に、ロザリーはミッシェルを殺した相手への復讐を依頼したのだということでした。

そうしたことを「私」が知ったのは中庭の家の管理人から聞いたからで、それも「私」が大学を出てエマニュエルと知り合い、彼女の住まいがこの中庭の家の近くだったことから、道すがら、管理人を訪ねることがあったからでした。中庭の家は静かで、とてもそんな過去を持った人が住んでいたようには思えなくて、「私」は話を聞いて驚いたのでした。この中庭のある家については、物語の初めに次のように書かれています。

道路から奥まった、その中庭を囲んだ静かな家に住んだのは、私がまだ大学に籍があった頃で、エマニュエルとも知り合わず、翻訳の仕事などもはじめる前のことだった。

中庭のまん中に大きな楡の木が涼しげなかげをつくっていた。中庭は清潔で、静かで、勤め人の出払ったあと、ほとんど一日じゅう、修道院のように森閑としていた。子供の声も聞えず、ラジオの音も洩れてこなかった。中庭は中央の土壇(テラス)をのぞくと、一めんにコンクリートが敷きつめてあり、緑の苔状のものに覆われていた。

物語は静かで、「私」がことの次第を聞かされたのはロザリーが亡くなってからです。特に大きな起伏もなく、管理人やアガタの茶飲み話に終始します。

Ⅴ.「鉄橋」 Ⅵ.「燕のくる町」 Ⅶ.「暮れ方の光景」

この3編は、いずれも学生であるエマニュエルに「私」が付き合って、南イタリアからエマニュエルが通う大学のある町まで向かう旅路の途中遭遇した出来事を描いたものです。どれも二人とは直接関わりのない人生にちょっとしたきっかけで触れる、といった内容の、ごく小さな物語です。

最初になぜエマニュエルと南イタリアの漁港で会うことにしたのか、その経緯は語られません。ただそこへ行くためにヒッチハイクを選んだことで、鉄橋技師の息子で今はトラック運転手をしている男と出会うのが、Ⅴ.「鉄橋」です。他に、エマニュエルが来るまで「私」が泊まるホテルの受付をしている未婚の女性、アンナが登場します。「私」が乗せてもらったトラックの運転手のことは知らずに、町に来たエマニュエルがアンナから聞かされた未婚の理由が、スペイン内乱や鉄橋技師の息子と関わっていました。その鉄橋技師の息子が「私」が乗せてもらったトラックの運転手だったのかどうか、そこもはっきりしません。ただ二人の前をよぎっていっただけの、一つめの出来事です。

Ⅵ.「燕のくる町」では、二人は列車ごと海峡をフェリーで渡ってギリシアに向かいます。ここでは同じ列車で移送される囚人や、「私」の靴が壊れたために靴職人と出会います。囚人は脱走し、どうやらヨットを盗んで脱出したらしいのですが、盗まれたヨットを持っていたのが靴職人でした。「私」は、靴職人が囚人と仲間だったのでは、と考えますが、それはわかりません。「私」は修理してもらった靴を受け取って、エマニュエルとギリシア神殿に行くのでした。

こちらでも余談になりますが、ヨーロッパの靴職人というと、某国営BS放送でやっている「世界ふれあい街歩き」という番組で見たことがあります。間口の狭い工房で、鞣された革に囲まれて、前掛けをした男性が金台に被せた靴底を槌で叩いているのが印象的でした。

僕が住んでいる近くの街でも、数年前まで靴の修理屋が駅前に店を出していました。店、と呼べるようなきちんとしたものでなく、駅前通りのアーケードを外れた一角で、囲いに幌を被せただけの、それこそ昔の闇市の名残のようなところでした。板切れに端ゴムで「靴修理」と貼り付けた看板が幌の上で傾いていて、パッと見は大丈夫かな、とおもうような店だったけれど、僕の母や父は躊躇いもせず、そこで何度も靴を修理してもらっていました。腕はよかったようです。

駅前開発が進むに従い、その店も随分前に姿を消してしまいました。

Ⅶ.「暮れ方の光景」ですが、ここでは少しばかり、エマニュエルとの関係において「私」の心を乱す出来事が起こります。

大学の前学期を受講しているエマニュエルと暮らすために、特に何をするでもなく大学のある町に「私」はいます。エマニュエルが大学に行っているあいだ散歩の途中で出会う、家族を捨ててスペイン内乱に参戦したことのある老人、その父を今でも許さない息子、その息子を捨てて男と出ていった妻。父には正義に対する情熱があったのか、妻は恋の情熱のゆえに男と出ていったのか? 息子は「私」にこう言うのです。

「私は情熱などは信じませんよ」息子は革のコートに手を突っ込んで挑むような調子で言った。「あんなのは大体が気まぐれです。それが人間を高貴にするとか、魂を至福に導くとかいうのはロマン主義者の誇張した綺麗事です」

その年のクリスマス、大学でダンスパーティーがあり、「私」は風邪をひいたためエマニュエルをひとりで行かせるのですが、エマニュエルが戻ってくるのを待つあいだ、「私」はエマニュエルとのあいだにあると信じていた情熱が、ただ自分一人の思い過ごしだったのでは、と考えるようになります。互いの結婚観の違いをおもい、初めて嫉妬が頭をよぎるのでした。

「黄いろい場所からの挿話」のここまでが前半ですが、スペイン内戦を題材にしながら、一方でエマニュエルとの結婚観の違いをさらりと流しているところに、一連の物語の面白さがあります。そして、前回でも触れましたが、そんな二人のオシャレな会話が魅力です。

「家には帰ったんだろう?」

私が尋ねた。

「帰ったけれど、すぐ出てきたわ。ずっとリモージュにいたの。退屈だった。毎日、馬に乗っていたわ」

「従兄妹たちが大勢いるんだからいいじゃないか?」

「駄目なのよ、あの人たち。形式屋だから」

「しかしどこかで折り合わなくてはならないんだ」

「私はそんなの嫌だわ」

「相変らず頑固だね」

「ええ、石頭ですもの」

「それにしちゃ可愛い顔が付いているね」

「素敵な身体もあってよ」

「ああ、それは同感だね」

私たちは笑い、テーブルの下で足を触れ合わせた。

「私ね、ゴルゴンって現代の怪物のように思えるの」

(略)

「じゃ君もペルセウスになるわけだね」

「私だけじゃないわ。石になりたくない人は、誰でもペルセウスなのよ」

「なるほどね。今日は君はよほど空腹なんだね?」

「どうして?」

「どうしてって、昼からひどく哲学的だからさ」

「そうね。もういいレストランが開いている時間ね」

「そこでは現代のゴルゴンは退散しているはずだよ」

「心がときめくから?」

「胃の腑とともにね」

「それはいいことね」

「いいことさ。誰だって自分のなかのゴルゴンと戦う必要があるからね」

2.「赤い場所からの挿話Ⅳ〜Ⅶ」

「赤い場所からの挿話Ⅳ〜Ⅶ」のうち、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵでは「私」はまだ中学生です。Ⅶでは小学生からおそらく中学生に成長するあいだの時間が流れます。

Ⅳ.「坂の下の家」 Ⅴ.「帰ってきた人」 Ⅵ.「海のむこうからの手紙」

作品の中で、初めて母の病気が結核だと明かされます。母は湘南のサナトリウムで療養中なのです。

Ⅳ.「坂の下の家」では、北海の街から東京へ戻ってきた「私」は母の弟の家に預けられています。東京へ戻ってきたのは母が退院するからとの理由でしたが、その後も容体が思わしくなく、叔父のところに預けられたのです。

ここでは叔父は売れない小説家で、近くの印刷屋に、「私」と2つ3つしか年上でなさそうだけれど大人びた少女が勤めていること、労働争議でストライキがあること、叔父の知人で同じく作家の米田さんが特高(特別高等警察)に捕まること、ときどき家の近くを白蓮(柳原白蓮)に似た女性が通り、叔父が関心を示していること、などが語られます。NHKの朝ドラにも出てきたような、戦前だけれどまだそこまで緊迫感のない下町の様子が感じられる、好きな一編です。

ちなみに柳原白蓮は、華族の出で美貌の持ち主ながら夫への絶縁状を新聞に発表するといったスキャンダラスな行いとも相まって、大正時代を彩った歌人のひとりです。

百人の男の心破りなばこの悲しみも忘れはてむか

といった激しい歌があるかとおもえば、

秋風や京のみ寺のいらかにもふれて来しやと夕雲を見る

のような、諦念ともおもえる歌もあったりします。

作家を気取っていた叔父は当然のことながら白蓮の出自とともにスキャンダラスな顔も知っていて、道行く女性に思い合わせていたのではないでしょうか。

続くⅤ.「帰ってきた人」では、「私」は従兄姉たちの中では最年長の従姉の家に預けられています。「坂の下の家」に住んでいたとき偶然「私」と出くわした従姉が、叔父さんのところではまともに育てられっこないといって、叔母に言って「私」を引き取らせたのです。

「坂の下の家」の中で、酔った米田さんが叔父に向かって、子供なんか育てているうちは本物になれない、と言ったとき、叔父はこんなふうに言っていたのですが。

「贋物と言いたけりゃ贋物と言うがいい。だいたい人を贋物呼ばわりした人間で、本物だったことなど、あったためしがない。ともかく俺はあの子供(「私」)を育てる。そりゃ俺の育て方はなっちゃいない。自由放任もいいところさ。あの子が不良化してゆくようにも見える。だが、俺は毎日めしを一緒に食っている。もっとも夜食だけだがな。こいつは俺の文学にゃ大事なことなのさ(略)」

それが「私」を手離す気になったのは、叔父の方が「私」に育てられているような、そんな気になる出来事があったからでした。

そして、帰ってくるのは従姉の婚約者の高村さんで、アメリカで「私」の父にお世話になっていた人です。高村さんは、アメリカで成功できなかった自分を卑下しているようでした。

アメリカにいたと聞いて「私」は「北海のほとり」に出てきた篠ちゃんのお兄さんについて尋ねますが、その人のことは知らないと高村さんは言います。これが、Ⅵ.「海のむこうからの手紙」に繋がる伏線です。

Ⅵ.「海のむこうからの手紙」になると、「北海のほとり」でしばらく「私」を引き取っていたもうひとりの叔父が、東京の大きな公立病院に移ってきています。北海の街で居酒屋の篠ちゃんにこの叔父が冗談半分に言った、東京に行ったら看護師見習いの職を世話してやる、という言葉を鵜呑みにして東京に出てきた篠ちゃんと、叔父のあいだに一悶着起きることになります。さらに、篠ちゃんの兄がアメリカで「私」の父にひとかたならぬお世話を受けていたことも明らかになるのです。そのお礼に篠ちゃんが訪れたのが、母が入っている湘南の結核療養所でした。

ところで、結核療養所で有名なのは、長野県富士見高原に開設された高地結核療養所ではないでしょうか。堀辰雄の『風立ちぬ』の舞台になったところです。空気のきれいなところで栄養のある食事を摂りながら安静にするという、ヨーロッパで行われていたサナトリウム療法を取り入れたものでした。トーマス・マンの『魔の山』は、スイスのダヴォスにあった国際結核療養所がまるまる舞台になっています。

日本では富士見に先立って、明治20年、湘南に「鎌倉海浜院」が建てられました。気候温暖で東京からの便も良いということで選ばれたそうです。湘南地方にはその後も続々とサナトリウムが建てられ、多いときには12の施設があったそうです。

物語では「私」の祖父が貧民救済を行っていた医師だったことも語られます。そんな具合に、読み進むにつれて「私」の人生に関連するあれこれが徐々に見えてくるのでしょう。ひとつひとつの話は特に大きな事件が起きるわけでもないけれど、読み終えたとき、ある人物から始まる大きな家族の物語やそれを取り巻くその時々の時代が包括的に鳥瞰される、『ある生涯の七つの場所』というタイトルの所以です。

Ⅶ.「風雪」

『ある生涯の七つの場所』その1『霧の聖マリ』の最後に置かれた一編です。

話は「私」と両親がまだ一緒に暮らしていた頃で、母の遠縁に当たる川上源太郎という人物が一家を訪れるところから始まります。川上さんは母の幼馴染で、大言壮語を吐く人でした。父はそんな川上さんの人物を見抜いていますが、母は川上さんを庇います。「私」には、両親と川上さんとの関係がいまいちよくわかりません。結局最後には川上さんは姿を消してしまうのですが、そのときになって、「私」は川上さんのことで母を傷つけてしまったことに気づくのです。

日本が戦争に向かい始めた頃、満州に行けば何とかなる、そう考えて海を渡った人がたくさんいました。昔、母と川上さんとのあいだに何があったのかは語られませんが、そんな山師のような川上さんを描いてちょっと切ない小説です。

3.最後に

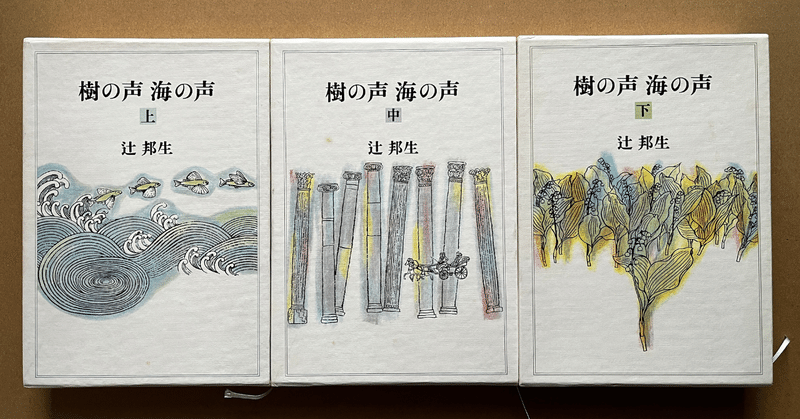

辻邦生さんには『樹の声 海の声』という、逗子咲耶というひとりの女性の明治から第二次大戦前までを扱った、大河小説とも言えるような長編があります。

『ある生涯の七つの場所』は、『樹の声⎯⎯』ではひとりの人物について長編として描いたものを、別の人物で連作短編という形で書きたかったものとおもわれます。けれどこちらは逗子咲耶に比べると年代が長過ぎたため、改めざるを得なかったのでしょう。

北杜夫さんだか誰だったか、初めての新聞連載に臨んだとき、井上靖氏かどなたかに、新聞連載は毎回クライマックスを作らないといけないのか、と尋ねると、そんなことをやっていたら、本になったときにぶつぶつと瘤のようなものばかり目立ってとても読めたものじゃない、と言われたそうです。

『樹の声⎯⎯』は新聞連載だったそうですが、こちらは毎回小さな起伏を設ける(短編小説として成立させる)ために、このような形を採ったのだとおもいます。

【今回のことば】

「(略)私はむしろ、固い殻のようになった社会の仕きたりに従順に従っている良き羊たちに腹を立てるべきだと思うわ」

「しかし生きるためには一定の仕きたりは必要なんじゃないのかい?」

「それが人間を自由に生かす限りはね。でも、それが亀の甲羅のようにこちこちになって、自由な考えも生き方も押えつけるようになるんだったら、そんな仕きたりはないほうがいいんだわ」

『ある生涯の七つの場所1 霧の聖マリ』

・中公文庫 1992年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?