『ある生涯の七つの場所』100の短編が織り成す人生絵巻/霧の聖マリ第一回 黄いろい場所、赤い場所からの挿話1〜3

辻邦生さんの作品には連作短編というものがあり、中でも一番壮大なのが『ある生涯の七つの場所』だということをこちらでお話しました。

全作を再読したのちにご紹介するのが本当は一番なのだけれど、それだと読了に『春の戴冠』よりも長くかかってしまうので、少しずつご紹介していきたいとおもいます。

その前にまず概要をお話いたします。

1.『ある生涯の七つの場所』その全体像について

この作品についてご理解いただくには、何よりあとがきにある辻邦生さんご自身の説明をお読みいただくのが間違いないとおもいます。ただ作品を書き継いでゆくあいだに想定外のことが起こったようで、初版の単行本のあとがきよりは文庫本のほうがより正確になっているので、まずはそちらを抜粋します。

『ある生涯の七つの場所』は、単行本の「あとがき」に書いたように、全体で百の短編を七つの色(赤、橙、黄、緑、青、藍、菫)に分け、それぞれは「赤い場所からの挿話」Ⅰ、Ⅱ、・・・XIV、「黄いろい場所からの挿話」Ⅰ、Ⅱ、・・・XIVというふうに十四篇の連作として構成され、それに序章と終章が付せられている。連作なので、人物とか事件とか時代の気分とかは、内的に連続している(たとえば「緑いろの場所からの挿話」は宮辺音吉の日記、思い出に基づいて語られているし、「菫いろの場所からの挿話」はエマニュエルが主人公になっている)が、基本的には、どれもが独立した「短篇小説」として書かれている。つまりほかの作品とのつながりによって初めてその「短篇」が理解されるというのではなく、単独に切り離して読んでも、その世界に十分生き楽しむことができる、というわけなのである。

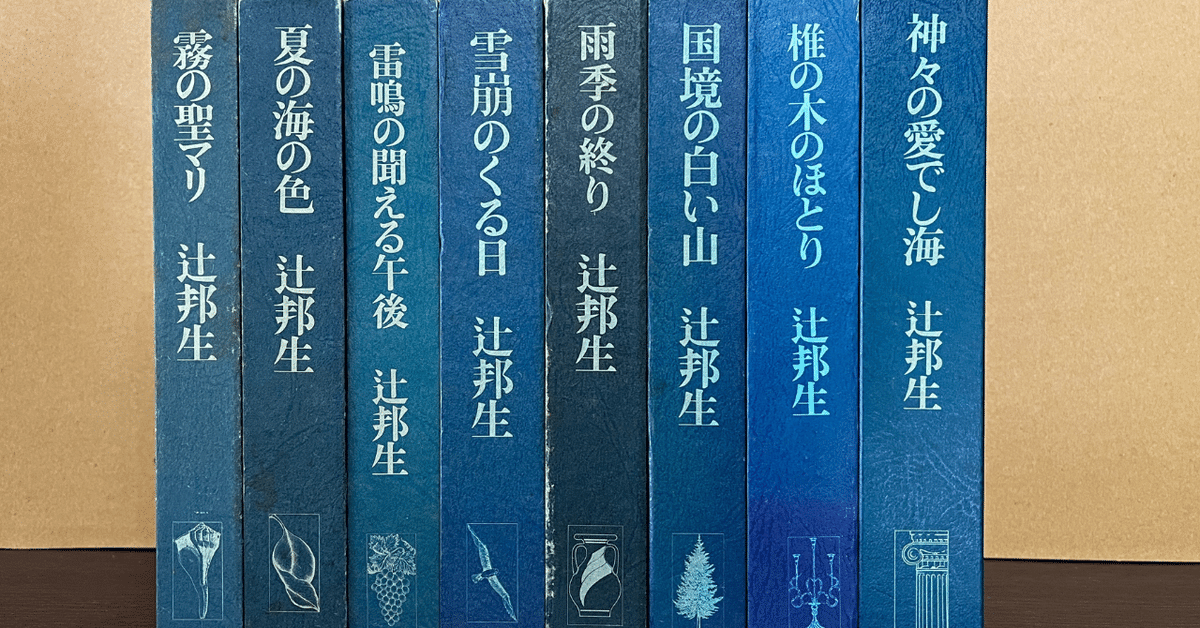

その編成は以下の通りです(こちらは文庫版で、単行本とは異なっています)。

1.『霧の聖(サント)マリ』 2.『夏の海の色』

プロローグ

黄いろい場所からの挿話ⅠⅡ…Ⅶ 黄いろい場所からの挿話 Ⅷ Ⅸ…XIV

赤い場所からの挿話 ⅠⅡ…Ⅶ 赤い場所からの挿話 Ⅷ Ⅸ…XIV

3.『雪崩のくる日』 4.『人形(プッペン)クリニック』

緑いろの場所からの挿話ⅠⅡ…Ⅶ 緑いろの場所からの挿話 Ⅷ Ⅸ…XIV

橙いろの場所からの挿話ⅠⅡ…Ⅶ 橙いろの場所からの挿話 Ⅷ Ⅸ…XIV

5.『国境の白い山』 6.『椎の木のほとり』

青い場所からの挿話 ⅠⅡ…Ⅶ 青い場所からの挿話 Ⅷ Ⅸ…XIV

藍いろの場所からの挿話ⅠⅡ…Ⅶ 藍いろの場所からの挿話 Ⅷ Ⅸ…XIV

7.『神々の愛でし海』

菫いろの場所からの挿話ⅠⅡ…XIV

エピローグ

上記の中で、例えば横の並びの「黄いろい場所からの挿話」Ⅰ、Ⅱ、・・・XIVだけを順に読んでゆくとひとつの大きなストーリーが、また、縦の並びの黄のⅡ、赤のⅡ、・・・という具合に読んでゆくと全体で別の物語が浮かび上がる、というしかけになっています。辻邦生さんによれば、当初はすべての物語を「私」というひとりの人物を主人公にする予定だったのが、時代が昭和初期から1970年代にまで及ぶに至って、さすがにそれでは無理が生じたことから、「作品のほうが勝手に「私」の息子、またその子供という具合に発展していった」のだそうです。そんなわけで、「ある生涯」がひとりの「ある生涯」でなくなったというのが、想定外のことというわけです。

では今回は「黄いろい場所からの挿話」Ⅰ〜Ⅲ、「赤い場所からの挿話」Ⅰ〜Ⅲのご紹介です。

2.「黄いろい場所からの挿話」Ⅰ〜Ⅲ

「黄いろい場所からの挿話」Ⅰ〜Ⅲは、1936年に勃発したスペインの内戦を下敷にしていると思われます。

Ⅰ.「亡命者たち」

どこか外国の下町にあるホテル。ホテルとは名ばかりのみすぼらしい建物で、宿泊者は半永久的に住み暮らしているような人ばかり。「私」は仕事のために滞在するのですが、住人もおそらく理由ありで、すれ違っても目を合わせようともしません。

そんなホテルの前でレモンやオレンジを並べて売っていたのが盲目の少女で、ホテルの住人で唯一少女と親しくしていたのが、「私」の上の部屋に住むゲオルグでした。

物語はほぼレモン売りの少女の屋台の前だけで進みます。それはまるで舞台劇のようです。「私」もごくたまにゲオルグとカフェに入ることもありますが、彼が何者かはわかりません。小説の中ではゲオルグはこのように描かれています。

たしかに彼も古外套を着、孤独者のすえた臭いを漂わせながら、世間から離れて暮していた。しかし彼のなかには、どこか堂々としたもの、品位というか、尊厳というか、そうしたものが残っていた。黒眼鏡の、幅広の、尊大な顔だちにも、寒々とした身を縮めたような感じはまったくなかった。

ゲオルグと少女は親子ほども歳が離れているようでしたが、「私」の目には愛し合っているように見えました。そんな二人に悲劇が訪れます。

辻邦生さんは、一つ一つの短編を独立したものとしても読めるように書いた、とおっしゃっていますが、これに限って言うと、詳しい背景が書かれていないので読み終わっても何のことやらよくわかりません。「黄いろい場所からの挿話」を続けて読み進めていくうちにわかってくるのです。

Ⅱ.「女たちの館」

20年ほど前に内戦の激戦地となった村。(アメリカ以外の)その村で行われる西部劇の撮影のクルーとして「私」は参加しています。

余談ですが、アメリカ以外の場所で撮影される西部劇というとマカロニウエスタンが思い浮かびます。初めは南北戦争や騎兵隊の活躍など男っぽい勇壮な話が多かった西部劇も、女性との色恋などが多くなるにつれて、次第に甘ったるい、面白みの欠けるものになっていきました。そんな、本国で下火になりかけた頃にヨーロッパで始まったのが(日本で言うところの)マカロニウエスタンです。ただの撃ち合いだけでストーリーなどあって無いかのような単純さや残虐さがかえって受け、ジュリアーノ・ジェンマといったスターが生まれるに至って、マカロニウエスタンはたちまちアメリカを凌ぐまでになりました。そんなマカロニウエスタンのロケ地となったのが、主にスペインやユーゴスラビアでした。

本作の中では<西部劇>とだけ書かれていてマカロニウエスタンとは言っていないけれど、全く少ない予算といい、ひとりで何役もこなすクルーや(西部劇と言いながら)現地で調達する背景といい、僕が聞いたことのあるマカロニウエスタンの撮影現場そのものです。

「私」はクルーを世話してくれる村の娘、ビセンタと知り合いになります。ビセンタにはマリアとイサベラというふたりの叔母がいました。村には墓地があって、毎月決まった日にイサベラは墓地の入り口に立っていたのです。

監督は映画のラストシーンをこの墓地で撮影することに決めます。それは決闘のシーンなのですが、そのことで事件が起こるのです。それは以前、ビセンタの母とイサベラの間に起こった、内戦に関わる出来事が元になっていました。

またまた余談ですが、マカロニウエスタンでラストシーンの墓地での決闘というと、「続・荒野の用心棒」ですね。主人公のジャンゴが両手を潰されながら・・・あのシーンは圧巻でした。あちらは1対複数人だったけれど、こちらの物語では1対1の想定です。

ところで「私」は、内戦で荒れ果てた地で単なる「お話」に過ぎない映画を撮影することに忸怩たる思いを抱くのですが、それは本作の中ではあまり重要ではありません。

Ⅲ.「霧の聖(サント)マリ」

結婚したいと思っている「私」と、「私」の恋人でありながら結婚に踏み切れないでいるフランス人女性のエマニュエル。エマニュエルは海に近い片田舎にフォントナーユという城館を持っていて、話は主にその城館で過ごす二人の会話で進められます。

エマニュエルは、ソフィーという叔母の話をします。ある日街道で倒れていた男を助けたことからソフィーは男と恋仲になります。やがてソフィーは男との結婚を望むようになりますが、男は、自分はお尋ね者だからと結婚を拒むのです・・・

エマニュエルは「私」を、城館の上にある<霧の聖マリ教会>と呼ばれている、荒れ果てた教会に連れてゆきます。教会の裏手の墓地に木の枝を組んだだけの傾いた十字架が立っていて、エマニュエルはそれが男の墓だと言うのでした。男はスペイン人だったろうと、エマニュエルは母から聞いていました。ここでやはり、話はスペイン内戦と繋がります。

以上が「黄いろい場所からの挿話Ⅰ〜Ⅲ」のおおまかなストーリーです。もちろん、どれも重要なクライマックスは伏せますが、おそらく「亡命者たち」のゲオルグも、スペイン内戦の関係者だったに違いありません。

そしてもうひとつ、どの話にも何かしら黄いろいものが、それぞれのシンボルのように登場します。それは次の「赤い場所からの挿話」でも赤いものが、続く物語でもそれぞれの色が使われます。それがどこで使われるのか、その点もここでは明かさないことにしましょう。気になった方はぜひ本作にあたってみてください。

では次は「赤い場所からの挿話」です。

3.「赤い場所からの挿話」Ⅰ〜Ⅲ

「赤い場所からの挿話」の舞台は日本です。「私」の幼少期からの出来事が、ひとつの話にひとりの女性をヒロインに綴られます。

Ⅰ.「雪の前 雪のあと」

時代は昭和の戦前。兵隊屋敷裏と呼ばれる場所にあったお寺の墓地の裏手に、駒子という名の女性は住んでいました。まだ小学校に上がったばかりの「私」は、母が着物の仕立てを頼んでいたことから駒子と知り合いになり、母が呼んでいたように「駒ちゃん」と呼ぶようになります。

駒ちゃんにどんな過去があったのか、もちろん「私」は知らないし、母も本当に知らないのかどうか、話してはくれません。けれどある日、駒子の家でふたりきりになった「私」が(ちょっとしたいたずら心で)掘炬燵の中で駒子の膝に足を伸ばしたとき、駒子は驚いて後ずさるのです。

私はその瞬間、本能的に、自分が非常に恥ずかしいことをしたのを直感した。

(略)

しかしそれ以上にいまも忘れられないのは、そのときの駒子の顔である。そこにはきっとした拒むような表情のほか、何か信じられぬものを見た驚き、絶望、悲哀、屈辱、羞恥が痛ましいほどにはっきりと浮かんでいたのであった。

そして駒子は「私」に言うのです、

「これからは、どんなことがあっても、あんなこと、なすっちゃいけません。女だからって、そんなふうに見ちゃいけないんです」

やがて駒子は顔見知りの若い大工と恋仲になるのですが、大工は兵隊を心底嫌っていました。そのせいかどうか、不意に事件が起きるのです。

僕は、この短編に漂う戦前の昭和の香りが大好きです。誰か別の作家の作品で読んだことがあるのかもしれないけれど、おもいだせません。少なくとも「駒子」という名で思い浮かぶ『雪国』とは違うようですが・・・

Ⅱ.「落葉のなか」

「私」は小学校の五年生になっています。「私」は父の役所の仕事の関係で移転が多く、本作でも東京から転校してきたことになっています。

この地で「私」が知り合うのは大槻家の神官の娘で、神社に近い欅屋敷に住んでいる大槻素子です。お役所の官吏で当時は一般の人からは一段上に見られていた父は、役所以外でなかなか転任先の人と馴染むことができないでいましたが、神官とはすぐに碁を打つ仲になりました。それで、「私」も娘の素子と知り合いになったのです。

素子には恋人があったようですが、その男とは別れて同じ地方の高等専門学校の講師と婚約して、その年の秋、講師の住む海岸沿いの小都市にゆくことになります。

男との間に何があったのかはわかりません。理由らしきことも語られますが、それが本当かどうかも明かされることはありません。ただ、「雪の前 雪のあと」と同じように、年上の女性と「私」とのちょっとした出来事が、静かに語られます。

「ぼくね、大人になったら、素子さんをお嫁さんにしたいと思っていたんだよ」

(略)

「でも、素子さんは都市(まち)へお嫁にゆくんだから、もうお嫁さんにできないんだね」

私はどこまでその意味がわかっていてそう言ったのか、定かではないが、何かひどく一切が空しくなったような気持を、そんな言葉で表したのかもしれなかった。

「**ちゃんはいけない子だわ。私は大人で、あなたは子供でしょ? 私たちはそんなふうになれないようにできているのよ。そういうことに従わなければいけないのよ。そのことを、**ちゃんだって知らなければいけないわ。あなたはまだ子供だけれど、このことは覚えておいてほしいわ」

素子は落葉が散ってくるなかでなぜそんなことを私に言ったのかわからない。私は素子がいつもよりも何か恐ろしい決して容赦してくれない、そんな人のように感じられた。

Ⅲ.「北海のほとり」

「私」は十三歳です。父が短期の海外出張になるのと合わせたように母が入院したために、「私」は、北海沿いの小都市で代診のような形で働いている独り身の叔父のもとに預けられることになります。

ここで登場するのは、叔父が通い詰めている居酒屋の店員、篠ちゃんです。叔父は十三歳と聞いた「私」を居酒屋に連れてゆくのですが、(本作の中では書かれていませんが)篠ちゃんのことが好きで「私」を出しに使ったのかもしれません。

篠ちゃんには、アメリカのシアトルに出稼ぎに行っている兄がいて、休みの日には海岸の難破船に上がってアメリカの方角を眺めては兄のことを思っている、ただそれだけの、ごく小さなお話です。篠ちゃんは「私」に、難破船の上からシアトルが見えると言うのです。そんな小さなお話だけれど、昔の日本映画を見ているようで、何か、しんとした気持ちになります。

「しかしぼくも篠ちゃんが好きなんだ。ぼくはまだ子供だから叔父さまほどの力はない。篠ちゃんが寂しそうな顔をしたって、どうしてあげることもできやしない。でも、ぼくたちは一緒にシアトルを見るんだ。シアトルには篠ちゃんの兄さんが出稼ぎにいっているんだ。それは外国出張なんかと違うけれど、でも、篠ちゃんが日本から見ているんだ。叔父さまにはシアトルなんて見えやしない。篠ちゃんがそう言った。それは本当だ。叔父さまなんて体裁だけだ。篠ちゃんが酔ったっていいじゃないか。それを見たって構わないじゃないか」

4.ここまでを再読して

こうして読み返してみておもうのは、他のレビューでもたびたび書いていますが、辻邦生さんの短編にはやはり少なからず映画の影響があるように感じられるという点です。上記の「北海のほとり」もそうですし、むしろ「黄いろい場所からの挿話」のような海外を舞台にした作品の方が、特に会話にその印象が強く見られます。そんな会話をいくつか抜粋します。

「な、俺たちは首府で会ったこと、あるよな」カメラマンはその浅黒い下宿の若内儀に言った。「たしかビアンカだった。そうだよな、ビアンカって言ってたな、あんた」

「ビアンカじゃありませんよ」女は怒ったような表情のままで言った。

(略)

「へんだな。たしか会ったんだがな」剽軽なカメラマンは空とぼけて言った。「ビアンカじゃなけりゃ何て名前?」

「マリアですよ」女は少し顔の表情をやわらげて言った。「村の人はみんなそう呼んでますよ」

「じゃ、俺にもそう呼ばして欲しいね」カメラマンはマリアのほうに片眼をつぶって言った。「首府で会えなかったが、ここで会えたんだ。どっちみち同じことじゃないか」

「フォントナーユのどなたとお知り合いです?」

運転手が言った。

「お嬢さんだ」

「あの綺麗な方ですね?」

「ああ、綺麗なお嬢さんだ」

「お友達ですか?」

「仕事の同僚なんだ」

「お嬢さんは仕事をなさっているんですか?」

「ああ、国連の仕事をしている」

「国連の? そりゃどうも・・・」

もちろん私は出まかせを言ったのだった。

「私ね、運命的なことにかかわりたくないのよ。運命的なことをいつも解除することにしているの。私ははじめから悲劇からおりたのよ」

「いや、悲劇のない悲劇だってあるさ」

「もうやめて。それよりおいしい朝食のほうが大事だわ」

「運命的な食欲に捉われているからね」

いかがでしょうか? 辻邦生さんは映画のレビューも3冊出していらっしゃるので、映画についても造詣が深かったのは間違いありません。そういった、数々の映画の影響が小説に現れるのは自然なことだとぼくはおもいます。

ここまでの、色によるストーリーはおわかりいただけたでしょうか? No.の繋がりは、ここまでではまだよく見えてきません。それは今後、徐々に明らかになってゆくことでしょう。

【今回のことば】

「(略)ともかく人間はこうやって生きることが大切なんだ。そうだ、誰かの役に立っていると思えることがね。そんなときは、何も恐れないですむ。それが大切なんだ」

『ある生涯の七つの場所1 霧の聖マリ』

・中公文庫 1992年

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?