経済産業省が推進している「未来の教室」って何?

こんにちは!KnockLearn 代表の福本です。

10月になって1年の終わりを意識し始めることが増えてきましたね。

皆さんは2021年どのように過ごしてきましたでしょうか。もし年初に何か目標を掲げていたのであれば、残り3ヶ月弱ぜひトライしてみましょう!

さて、本日は最近巷で耳にすることが増えた「未来の教室」についてのnoteです。

今後の日本の教育業界が向かう方向性に大きく関係していますので、親御さん、教育関係者、子供たちは知っておいた方がいい政策となっています。

1.未来の教室とは

「未来の教室」とは経済産業省が設置した、教育改革に関する有識者会議です。

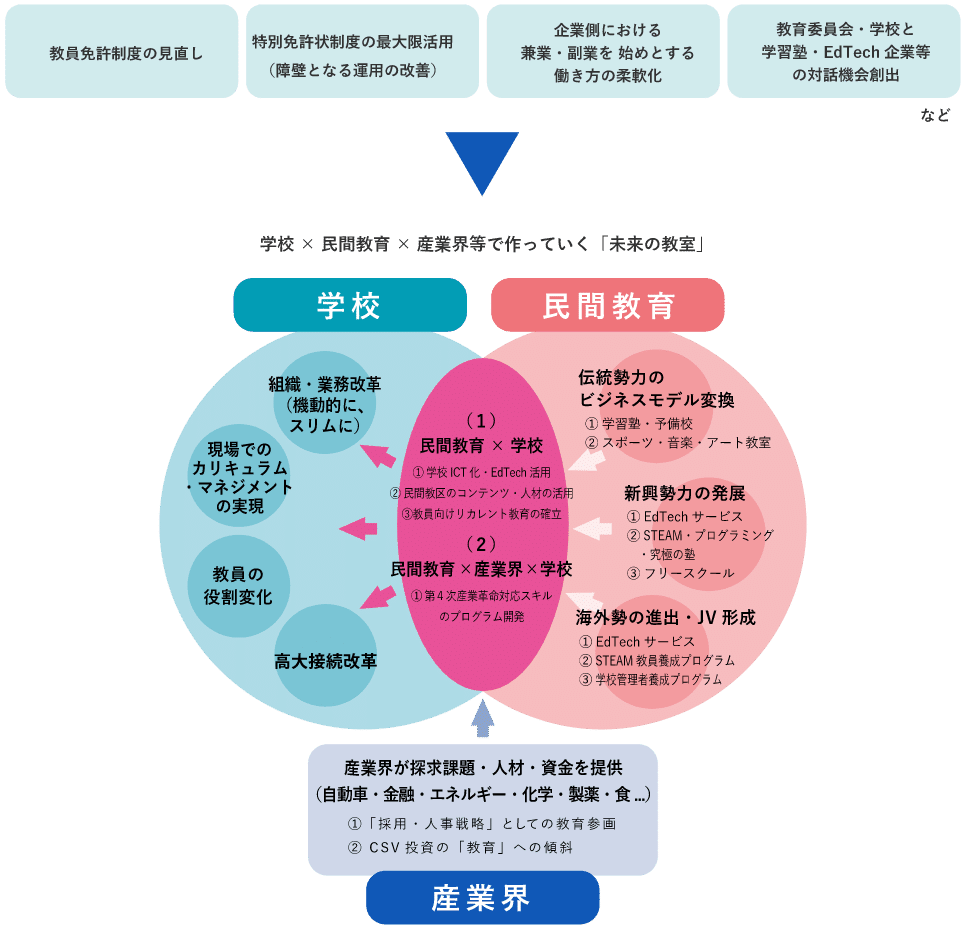

この会議では1年半にわたって、未来を見通しにくい時代を生きる子ども達一人一人が、未来を創る当事者(チェンジメイカー)に育つための学習環境を構築するために、今後必要となる政策や、学校や産業界や地域社会等がなすべきことについてディスカッションが行われ、最終的に初等中等教育分野に焦点を絞って今後の政策課題が整理されました。

それぞれの課題は「学びのSTEAM化」、「学びの自立化、個別最適化」、「新しい環境づくり」の3つの柱に整理され、それぞれの柱ごとに3つずつ課題が設定されています。

2.3つの柱と設定されている課題

出典:未来の教室HP (https://www.learning-innovation.go.jp/about/)

ここでは「学びのSTEAM化」、「学びの自立化、個別最適化」、「新しい環境づくり」の3つの柱とそれぞれの柱で設定されている課題について触れます。

A.学びのSTEAM化

1人1人がワクワクを感じることを起点に、文理を問わず教科知識や専門知識を習得する(=「知る」)ことと、探究・プロジェクト型学習(PBL)の中で知識に横串を刺し、創造的・論理的に思考し、未知の課題やその解決策を見出す(=「創る」)こととが循環する学びを実現することを学びのSTEAM化と呼んでいます。

ここで設定されている課題は3つあります。

①STEAM学習プログラムの不足

インターネット上に「STEAMライブラリー」、地域に「STEAM学習センター」を構築して、オンラインとオフラインの両軸のアクションプランが用意されています。

STEAMライブラリーは「学びのSTEAM化」を具現化する第一歩として開発されたデジタルコンテンツライブラリーです。

現在SDGs×学年×情報(教科別or総合的な探求の時間)で100個ほどのコンテンツが展開されており、日々アップデートされています。

将来的には協働と共有が可能なオンライン・ライブラリーの構築を目指しており、知ると創るのサイクルが回り、子ども達が本物の課題に触れて、本質的なキャリア観を醸成する場を創造している途中です。

STEAM学習センターは高等専門学校・民間のファブラボを各地域における学びの共有財産として活用する場として開発が進められているものです。

②学校現場は知識のインプットで手一杯であり、探究・プロジェクト型学習(PBL)を行う余裕がないこと

EdTechによって、学習をより効率的に行い、PBLの時間を創出しようとしています。

③他者との協働の基礎となる情動対処やコミュニケ―ションが難しい子どもも少なくないこと

子どもの脳は、4歳から5歳の幼児期に最も成長するというハーバード大学による調査結果をもとに幼児期から学齢期にかけて遂行能力に関する技能を個別に発達させる最適な手法を検討・開発していこうとしています。

B.学びの自律化・個別最適化

一人一人の興味関心に合わせて学び方を選択できることを目指しています。

ここで設定されている課題は3つあります。

①一律・一斉・一方向型授業

「EdTechによる自学自習と学び合い」をもとに脱一律・一斉・一方向型授業を目指しています。

②一人ひとりの学習者の個性(認知特性や理解度や興味関心)への細やかな対応の不足

幼少期から一人ひとりの個性、活動や学びを「学習ログ」として蓄積しながら、「個別学習計画」を策定・更新し、それぞれの興味関心に合わせて学び続けることができることを目指しています。

ここでは発達障害を有する子供達やギフテッドの子供達に適した学習環境の提供も行おうとしており、1人1人の個性に合わせた学習環境を構築しようとしています。

③授業時数・学年・居場所の制約

到達度主義の導入、個別学習計画の認定、ネット・リアル融合の学び方の導入によって多様な学び方を保障することを目指しています。

特にネット・リアルな融合の学び方に関しては義務教育段階においても採用可能な、学び方が検討されている段階で、コロナ関係なくオンラインとオフラインの融合型の教育を享受することができるような環境を構築しようとしています。

C.新しい学習基盤づくり

①貧弱な学校ICTインフラ

GIGAスクール構想を中心にICT環境基盤の整備を推進しており、1人1台のパソコン環境を整えています。

②学校教育の時間内で創造性を発揮する余裕がないこと

学校業務をBPR(業務構造の抜本的改革)の手法を用いて根本的に見直しつつ、業務の効率化を図ろうとしています。

また、放課後の使い方に関しても部活動のあり方自体を構造的に変えることで、教員の自由な時間の創出、子供たちの自由な選択を創出を行おうとしています。

③教師が学び続け、外部人材と協働する環境の不足

教師は子ども達のアクティブ・ラーニングを助けるファシリテーターであるべきなので、教師に求められる「新しい専門性」を、教師が学び続けるための環境づくりが推進されています。

出典:未来の教室HP (https://www.learning-innovation.go.jp/about/)

3.今後の教育構造の変化について

「未来の教室」について未来の教室HPで定義されている課題・アクションプランをもとにここまでまとめました。

最後に今後の教育構造がどのように変わっていくか考察も含めて書きます。

私の予測では短期(3-5年)では現在の学校教育の構造とほとんど変わらないのではと思っています。現時点ではある程度パソコン環境の導入は進んでいるものの、パソコンやタブレットを全ての教員が適切に扱えるかといえば教員マターでうまく教育現場で機能していないと聞くことも多いです。教員の教育環境・業務効率の適正化も1年単位で簡単に変わるものではないと思います。

ただ、「未来の教室」のように政府が主導で政策として取り組もうとしていることから、中長期的(5-10年)には未来の教室で打ち出された課題が解決され、目指す姿(上述の3つの柱)に近づいていくんだなという確信はあります。

「未来の教室」でも取り上げられている通り、教育機関だけに閉じず、産学官民がこれまで以上に連携して、教育の課題に対して取り組まないといけない時代になっているなと感じていますが、やはりまだ連携に関しては弱い部分だったり、そもそも取り組んだことがないことを実行していく必要があるので、策定段階で多くの時間を費やしすぐに構造自体は変わらないと思っています。

とはいえ、何かしらアクションを起こし続けないと何も変わらず前進しないので、我々も民間企業から解決できそうな上述の教育の課題に対して日々試行錯誤しながら実行しているという状況です。

(かなり教育は価値提供者のエゴに近くなりがちですが、我々は子供たちがたちが自ら選択してやりたいと思えるようなサービスを提供し続けることはブラさない信念として持ち続けたいと思っています)

長くなりましたが、もし我々の取り組みに対して興味・関心を持っていただける読者の方がいらっしゃいましたら、ぜひどのような取り組みをしているのかちらっと覗いてみていただけたら嬉しいです。

ぜひコメント欄で忌憚なきアドバイスや意見もいただければ嬉しいです。

この記事の執筆担当者

福本 英/Fukumoto Akira

兵庫県出身。兵庫県私立白陵高等学校卒業。九州大学経済学部卒業。英・University of Leeds Business Schoolに1年間留学した後、複数の事業立ち上げに参画。スタートアップやVCを経験後、新卒でメガベンチャーに入社。

KnockLearn CEO。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?