遠くを見てから近くを見るか、近くを見てから遠くを見るか。

仕事や日々の生活で、何らかの目標設定をする場面ってあると思います。

身近なモノでは「1週間後が期限の仕事を、どう終わらせるか?」や「思いのほか出費がかさんでしまって、どう残金をやりくりしていくか?」といったモノ。

…あなたはどう考えて取り組みますか?

私は案外、目の前のことに意識を集中させてしまい、一定のペースで計画的に…とかは苦手なタイプです( ̄▽ ̄;)。

家計とか資産運用といった話では、中長期的な計画を作成し、将来から現在に遡ってお金の流れを考えることが大切だとされています。

一方で仕事などは、集中的に終わらせてしまい、期限に余裕をもって提出をするかブラッシュアップをするか…という考え方もできると思います。

要するに状況次第だということなのですが、その状況判断って難しいと思いませんか?

ということで、今回は「計画のつくり方」について書いてみようと思います。

最後までお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー

さて、どちらが適しているのか?と考えていただいた方もいるかもしれませんが、個人的な正解は「両方同時に行う」が複雑なようで、いちばん落ち着くところに落ち着く方法だと思っています。

(゚Д゚;)…なんやねん、それ‼

…と、思うかもしれませんが、よくよく考えてみてください。

遠くから見ても、近くから見ても、共通するのは「誤差が生じやすい」ということです。

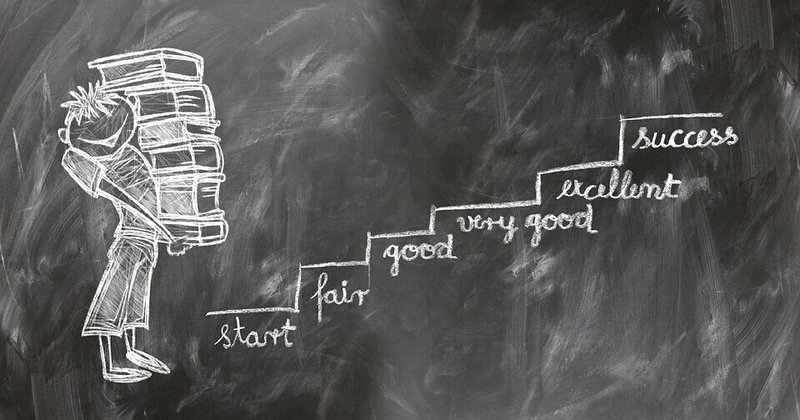

例えば、スモールサクセス(スモールウィン)という考え方があります。

これは、新しいことを始めるときなど、小さな成功体験を積み重ねることで、大きな成功に近づけていく…というモノ。

…いきなり質問ですが、この考え方って「遠く」と「近く」のどちらから見ていると思いますか?

ーーーーーーーーーー

私は「遠く」からだと考えています。

「小さな成功体験」ということは、全体像が見えなければ「小さな」という表現は使えないからです。

反対に、計画を策定してから行動する考え方は「近く」から見ていると感じています。

それは、一つひとつの工程を確かめながらゴールまでの道を想定せず、最初にゴールから逆算を始めてしまうと、スタートの段階で誤差が生じてしまうからです。

「座標」という言葉を使うとイメージしやすいかもしれませんが、どの地点を軸に、どのような道を描くのか?ということだと思います。

そして、それぞれに一長一短があるので、「両方同時に行う」が解というワケです。

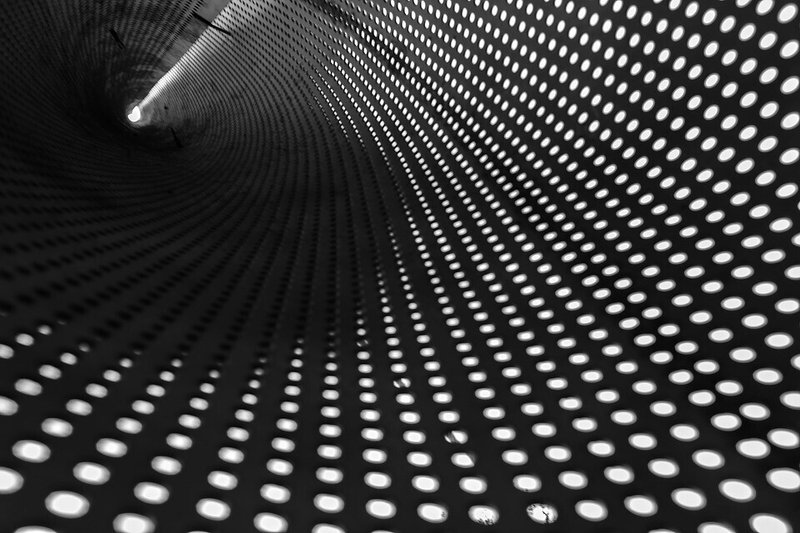

実はこれ、トンネルを掘り進めるのと同じ考え方です。

なぜ、両側から掘り進めたトンネルがピタリと合うのか分かりますか?

ーーーーーーーーーー

トンネルは、一定距離を掘り進めるたびに構内の座標を測ったり、こまめに微調整をしながら進めていきます。

双方が、どのくらい、どのように進めているかを確認する。

当たり前のことではありますが、私たちは自分の予定や計画で、このような測量と微調整を繰り返す行為をしているでしょうか?

私はしていません(・ω・)ドヤw。

おそらく、無意識のうちに行っているのでしょうが、この調整力こそが目標設定から遂行までの流れで一番大切な能力なのではないでしょうか?

言い換えれば、これさえ気をつけておけば、大きな修正は必要ないと思っています。

もちろん、何事も経験が大事ですから、最初から万事うまくいくことはないでしょうが、少なくても「計画のつくり方が分からない」という根本的な問題は解決すると思います。

遠くと近く、両方に意識を切り替えながら、調整を繰り返す。

こうして文字にすれば、くだらないことに感じますが、私のような人間にとっては、忘れてはいけない前提条件だと考えます。

ーーーーーーーーーー

ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の投稿は以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?