#刀

正宗十哲展で見た「島津正宗」の真相

先日ようやく正宗十哲展を見に行く事が出来ましたが、京極正宗や稲葉郷などはじめ、よくもこれだけの名刀を集めたものだと感心しきりの展示会でした。

その中でも個人的に特に大ニュースというか驚いた点で言えば「島津正宗」の新事実でしょうか。

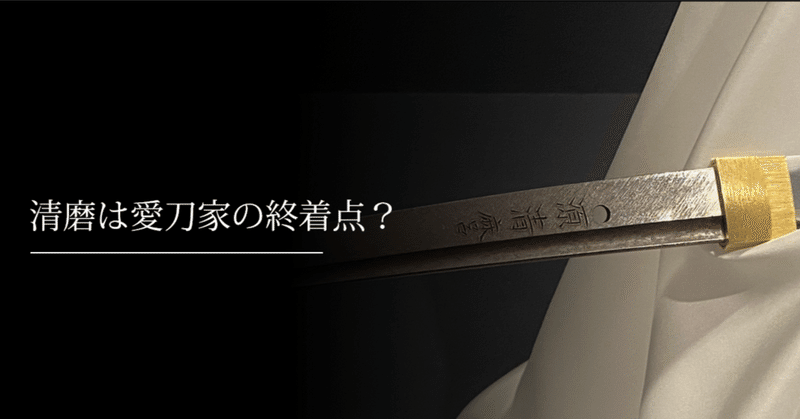

島津正宗の伝来について刀剣ワールドさんのHPから抜粋すると以下の通り。

この島津正宗は継平押形に掲載されたものと同様物が2014年に見つかった事で、京都国立博物館に

耳の不自由だった唯一の刀工、聾長綱

昨日久しぶりに帝国ホテルにある霜剣堂さんへお伺いさせて頂いた時の事。

古宇多や延寿といった作の他に、ある刀工の作を見せて頂いた。

それは歴史上刀工の中で唯一耳が聞こえない刀工の作であった。(実際にはもっといたかもしれないが記録として残っているのは彼1人)

皆さんは聾長綱(つんぼながつな)という刀工をご存じだろうか。

本名は北村市左衛門といい、近江守忠綱(初代忠綱)の門人。

二代忠綱は一竿子忠綱