清磨は愛刀家の終着点?

先日刀屋さんより興味深いお話を聞いた。

それが「源清磨が愛刀家の行きつく先」という話。

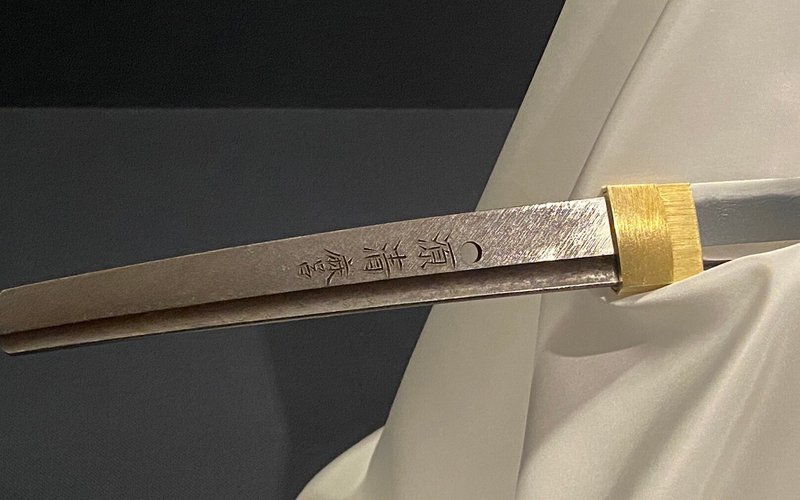

清磨と言えば幕末頃の刀工であるが、2尺3寸ほどの刀を買おうと思えば3000万円位は少なくとも用意しないと買えない。

脇差でも1000万円以上は必要。

これは大名家に伝来した特重や重美といったクラスの古名刀が買える金額であり、幕末の刀工の作でその金額に達しているのは当然ながら清磨以外にはいない。

清磨だけ別格の金額設定なのである。

古名刀も多く扱うその刀屋さんは清磨が歴代の全ての刀工の中で一番上手いのではないか、とも仰っていた。

愛刀家の蒐集パターンは色々あるが、一つの多く見られるパターンとしては新々刀や新刀から始まり徐々に古刀へ行く、というのが大筋の流れのようである事はこのブログでも過去に何度か書いた通りである。

しかし、一通り買った最後に清磨にたどり着く愛刀家も多いのだとか。

清磨の愛刀家の方が言っていたのを思い出す。

「清磨は買った人にしか良さが分からない」

こう聞いたと刀屋さんに話すと、「それは本当にその通り。ただ高くて買えない人が大半だから清磨の作をけなす人も多い」とのこと。

またこうも言っていた。

「虎徹は割とすぐ戻ってくることもあるが、清磨の作は何故か買った人はなかなか手放さない」とも。

清磨の作は鑑賞会や刀屋さんなどでも拝見した事はあるが、数分では分からないような良さや魅力が、見れば見るほど出て来る刀なのかもしれない。

かなり奥の深い刀が清磨と言えそうである。

そもそも売り物がなかなか無いとはいえ資産性も兼ね備えた刀なので、大富豪になられた方は是非求めて見てはいかがだろうか。

その希少性ゆえに店頭にポンと置かれている事はまずないが、毎年開催されている「大刀剣市」などではお店のガラスケースに並ぶこともあるのでそうした場であれば誰でもガラス越しに近くで見る事は出来る。

勿論購入を検討されている方であれば手にとる事も可能だろう。

そういえば、そんな清磨の命日である11/14に毎年行われていた清磨会が数年ぶりにコロナ前と同じ形式にて開催されるようです。

清磨を愛してやまない人達の会、清磨とその一門の刀を並べ鑑賞したり、宗福寺本堂での法要後は清磨のお墓参りをするようです。

飯田高遠堂さんのブログを見ると過去には正宗や安綱などの刀も並んだようです。

清麿会の案内状

— つるぎの屋@日本刀買取専門店 (@tsuruginoya) August 28, 2023

ここ数年は新型コロナウイルスの影響で関係者のみで法要のみを執り行っていました。

本年よりはお客様にもご参加いただく刀剣鑑賞と晩餐のある例会の形での開催を予定しております。 pic.twitter.com/CB7W4ouhVP

清磨会については以下のブログを読むと参考になるかもしれません。

上記ブログからの抜粋ですが、清磨が大好きすぎて自らのお墓を清磨のお墓の傍に立てた愛刀家もいたのだとか。

凄まじいまでの清磨愛。

清麿の墓の隣には、寄り添うようにして、戦前・戦後を通じて清麿の収集に資産を投じた紙問屋の主人、斎藤一郎翁の墓が建つ。生前、好きで好きでたまらない清麿の眠るそばに、あえて自らの墓を置いたのである。墓石中央に「斎藤一郎之墓」と誌し、脇にやや小さく「清麿似にほれたる保礼太流」と添えているのがいかにも斎藤さんらしい。

私がまだ学生のころ、清麿会でお会いすると、「冥賀君、わしがあの世に逝ってもここにおるから、清麿会にはぜひ来てくださいよ」と言われたことが思い出される。小柄で白髪の、いつも笑顔が素敵な愛刀家であった。

(引用元:「67回 を迎えた「清麿会」 併せて在りし日の諸先輩を偲ぶ」)

こうした方々が繋いできた「清磨会」はもう70年以上も続いているようです。熱量の高い清磨好きな方々の集まりは今年も熱い一日を過ごすのかもしれませんね。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?