なんのメッセージもない言葉|古田徹也さんが選ぶ「絶版本」

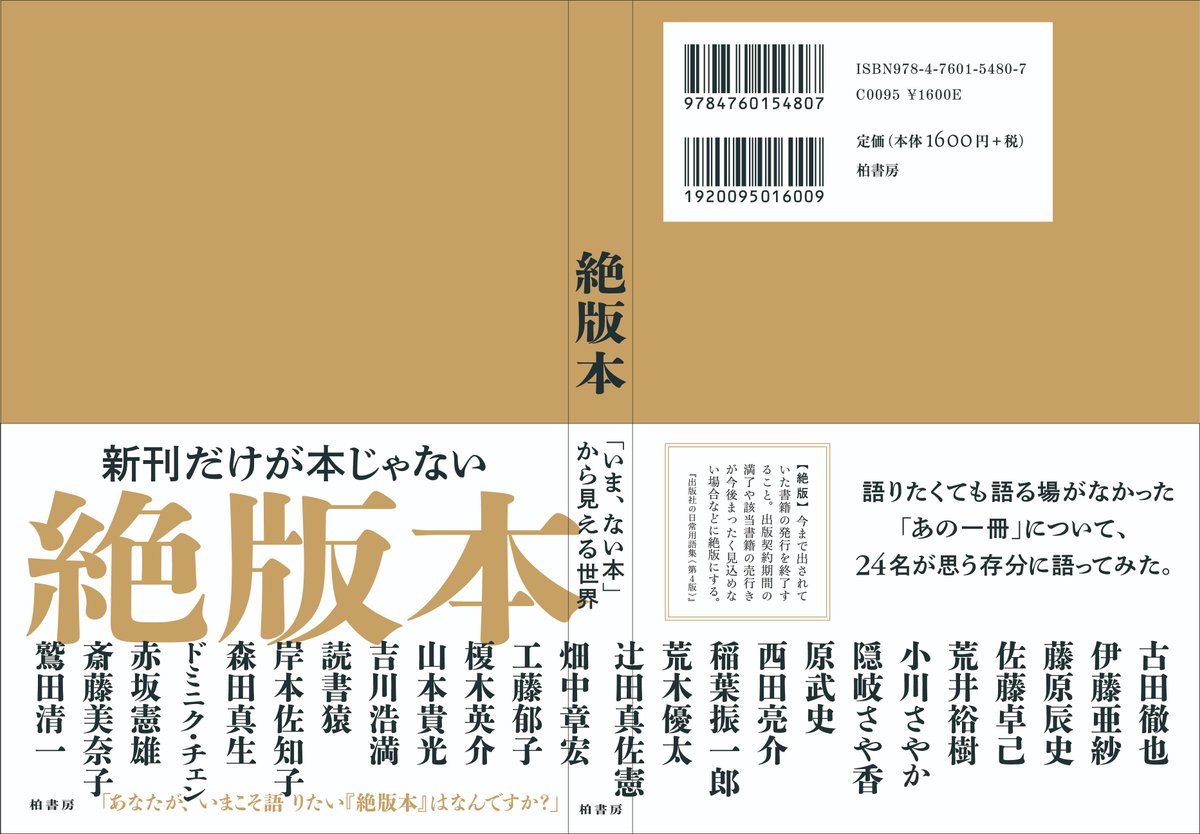

本連載は2022年9月に書籍化されました。

『吉岡実詩集』(現代詩文庫14、思潮社、1968年)

小学生の頃、読書感想文を書くのに難渋しているとき、ある先生からこう言われたことがある。「作品には必ずメッセージがある。それを見つけて書きなさい 」。

以来、この言葉が呪いのように自分に貼り付いていた。「小説や詩の文字をただ辿って終わるだけでは浅い読み方だ。その背後にあるメッセージを――その作品が伝えたいことを――取り出してはじめて、真に理解したことになるのだ」。当時の自分は、先生の言葉をおおよそこのような意味で受け取っていたと思う。

この考え方は行儀のよい正論に思えたが、同時に違和感も拭えなかった。その感覚は、中学、高校と進むうちに、そして、課題として仕方なく感想文めいたものを書くたびに、増幅し続けていった。作家たちは、何行かで言えることを伝えるために厖大なページ数を費やして小説を書くのだろうか。だいたい、何かを言うためにたとえば小説を書くなんて、小説を利用しているだけではないか。そもそも詩のメッセージとは何だろうか。そんなものがある詩はつまらないんじゃないか。

先生の言葉の影響はそうして次第に薄らいでいったが、呪いが完全に解けたことを実感したのは、大学に入った頃、何かのテレビ番組を観ていて、「静物」と題された吉岡実(1919-90)の詩を知った瞬間だ。心底感動して、彼の詩集を探しに本屋に行った。『吉岡実詩集』(現代詩文庫14、思潮社、1968年)を見つけ、ページを開くと、冒頭にその一篇が掲げられていた。

「静物」

夜の器の硬い面の内で

あざやかさを増してくる

秋のくだもの

りんごや梨やぶどうの類

それぞれは

かさなったままの姿勢で

眠りへ

ひとつの諧調へ

大いなる音楽へと沿うてゆく

めいめいの最も深いところへ至り

核はおもむろによこたわる

そのまわりを

めぐる豊かな腐爛の時間

いま死者の歯のまえで

石のように発しない

それらのくだものの類は

いよいよ重みを加える

深い器のなかで

この夜の仮象の裡で

ときに

大きくかたむく

少なくともこの詩に関して、「作品が言いたいこと」やら「作品のメッセージ」やらを云々しても全く意味がないのははっきりしている。この詩を愉しむために、何ごとかをイメージする必要すらない。ここにあるのは、言葉それ自体の姿や手触りであり、言葉のリズムやバランスの妙であり、言葉が喚起する無限の感覚である。この「静物」をはじめとする吉岡実の作品群は、装飾的な言葉の使用に頼ったり、これみよがしに技巧を駆使したりすることなく、詩に可能な表現のひとつの極限にしばしば到達している。

いわゆる「世紀末ウィーン」を代表する作家のひとりカール・クラウス(1874-1936)は、言葉には「情報を伝達する」というたぐいの働きだけではなく、「かたちを成す」という働きがあると論じた。前者の「伝達」の働きしか見ていなければ、上の吉岡の詩にも何か「伝えたいこと」があるということになる。しかし、もしもそうであるならば、その「伝えたいこと」を端的に言えばいい、詩はそれをただ間怠っこしく分かりにくく表現しているだけだ、ということになる。

だが、言葉の働きはそれだけには尽くされない。言葉はそれ自体、ときにかたちを成す。優れた彫刻家が木や石から、私たちの感覚を揺さぶる謎深い像をかたちづくるのと同様、優れた詩人も、言葉同士を組み合わせ、彫琢して、全体として一個の「言葉のかたち」をつくりあげるのである。(この、言葉の「伝達」と「形成」の働きを区別するクラウスの議論の詳細については、拙著『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ、2018年)の特に第3章を参照されたい。)

私がクラウスの言語論に触れたのは大学院に入ってからだが、その言わんするところを自然に理解し、受け入れることができたのは、吉岡の詩にすでに触れていたということが大きかったと思う。彼の詩は、言葉がまさにかたちを成す瞬間を我々に体験させる。しかも、いつでも、何度でも。彼の詩を読むたびに、私は言葉の不穏な存在感に驚愕する。

一昨年の5月に、『言葉の魂の哲学』をめぐるトークイベントを代官山蔦屋書店で開催していただくことになり、同時開催されるブックフェアのための選書を主催者から依頼された。

そのとき、やはり真っ先に頭に思い浮かんだのが『吉岡実詩集』だった。しかし、調べてみると絶版――正確には「品切重版検討中」――になっていて、ひどく落胆した。せめて代わりにと思い、「静物」や「僧侶」などの吉岡の代表作が収録されている『戦後名詩選Ⅰ』(野村喜和夫・城戸朱理編、思潮社、2000年)を選書しようとしたが、これもすでに手に入らない。慌てて思潮社のウェブサイトを覗くと、ほかの日本人の詩集の大半も同様に「品切重版検討中」になっていた。現代詩の刊行を支えるこの出版社で手に入らないのであれば、ほかでは望むべくもない。

いま新本として世間に流通していない書籍は、当然、書店のブックフェアに出すことはできない。だから、吉岡実の詩を選書リストに入れることは諦めざるをえなかった。

なんということだろう。今年は吉岡の没後30年の節目を迎える年でもあるが、いま、巷の本屋のなかには彼の詩が存在しない。厖大な言葉の集積のなかに、現代の日本語で書かれた最高の表現のひとつが存在しない。――これはもちろん私の主観に基づく嘆息に過ぎない。けれども、彼の詩をはじめとする良質な現代詩の多くが書店から消えてしまっているという事実は、もしかしたら、私たちの言葉について、言葉に対する私たちの現在のかかわり方について、何かしら重要なことがらを物語っているとすら思える。

ともあれ、『吉岡実詩集』がいま絶版の状態であるのは確かだ。そうして、そうだとわかると、手許にあるこの本への愛着が余計に増してくる。

いま、自分はウィトゲンシュタインの入門書を書いている最中だから、仕事机の周囲はこの哲学者にまつわる文献で埋め尽くされている。それでも、パソコンのディスプレイの脇に残されたわずかなスペースにこの本を置き、時折、適当なページを開いて眺めている。嫉妬もできないほどの才能が紡ぎ出した言葉を、何も考えず、ただただ目で追い、味わっている。そこに隠されているものは何もない。深遠なメッセージも、奇抜なイメージも、巧妙な寓意も、そこにはない。あるのはただ、言葉のかたちそのものだ。

(写真=筆者提供)

今回の選者:古田徹也(ふるた・てつや)

1979年生まれ。東京大学文学部卒業、同大大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。新潟大学教育学部准教授、専修大学文学部准教授を経て、現在、東京大学大学院人文社会系研究科准教授。専攻は英語圏とドイツ語圏の現代哲学・現代倫理学。主な著書に、『それは私がしたことなのか――行為の哲学入門』(新曜社)、『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ/2019年サントリー学芸賞)、『不道徳的倫理学講義――人生にとって運とは何か』(ちくま新書)、『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』(角川選書)など。2020年12月に『はじめてのウィトゲンシュタイン』(NHKブックス)を出版。

連載「絶版本」について

あなたが、いまだからこそ語りたい「絶版本」はなんですか?この連載では、さまざまな書き手の方にそのような問いを投げかけ、その一冊にまつわる想いを綴ってもらいます。ここでいう「絶版本」は厳密な意味ではなく、「品切れ重版未定」も含んだ「新本市場で現在アクセスできない本」という広い意味をとっています。連載趣旨については、ぜひ初回の記事も参照ください。