『源氏物語』本文研究の仕方:現代注と古注

趣味で『源氏物語』を読むときは、現代語訳だけの小説で充分かと思いますが、研究目的の場合は、注釈書を見ます。

また大学の授業などで精読する際、レジュメに、主要な注釈書が何と言っているか並べて比較することがあります。

このnoteでは、数ある注釈書の中から何を参照すればいいのか、代表的な現代の本と、古代の注釈書をまとめました。

現代の注釈書

主な現代の注釈書(校訂本も兼ねる)

日本古典全書(全7巻)池田亀鑑(朝日新聞社、1946-1955)

『源氏物語評釈』(全12巻別巻2巻)玉上琢彌(角川書店、1964-1969)→ 角川ソフィア文庫(全10巻)

★新潮日本古典集成(全8巻)石田穣二ほか(新潮社、1976-1980)

★新日本古典文学大系(全5巻・別巻1)室伏信助ほか(岩波書店、1993-1997)※(旧)日本古典文学大系よりも、(新)がメジャーです。

★新編日本古典文学全集(全6巻)(小学館、1994-1998)

雑誌『国文学解釈と鑑賞』別冊の「源氏物語の鑑賞と基礎知識」(全43巻)(1998-2005)

こう見ると多く感じますが、最低限★の3冊は確認しましょう。

現代の注釈書を比べて読むことで、

現代の研究者の解釈の違い(動詞の主語を誰にしているかなど。意外と違うことが多い!)

注をつけるべき難しい語(大体の本が同じようなところに注を付けています)

などが分かります。

古代の注釈書(古注釈)

現代の我々が『源氏物語』を読むとき、現代語訳や古語の解説は必須ですよね。

同じように、『源氏物語』が成立した平安より後の時代の人も、注が付いている本を必要としていました。

このような、古い時代(江戸時代まで)の注・注釈書を「古注釈」と呼びます。

はじめ“注釈”というものは、現代の教科書のように、物語本文の頭注に小さく書かれたり、本の末尾にまとめて書かれたりするものでした。

後にその注だけを書き抜いた本が出来て、さらに独立した“注釈書”が書かれるようになりました。

古注釈は、『源氏物語』の全文を書かず、注をつける語句のみ抜き出して見出しとし、その下に注を書く、という風にしています(それでも20冊分くらいある…)。

主な古注釈

■『河海抄』(かかいしょう)

貞観元年(1362)頃成立。四辻善成作。

この時代までに積み重ねられてきた古注の集大成。歴史的事実に依拠した部分の注が多い。故事や有職故実も引く。

四辻善成は、関白・二条良基の猶子(仮の親子関係)で、『河海抄』は足利義詮に献じられた。

■『花鳥余情』(かちょうよせい)

文明四年(1472)成立。一条兼良作。

序文に「のこれるを拾ひ、あやまちを改むる」とあり、『河海抄』の遺漏を補い、誤りを正すのが目的。文章の解釈、作品の鑑賞に重点が置かれた。

一条兼良は和歌にも有職故実にも明るく、著作も多い。

■『細流抄』(さいりゅうしょう)

大永八年(1528)成立。三条西公条作。といっても、父・三条西実隆の教えをまとめたもの。

三条西実隆は、一条兼良と同じように和歌にも古典にも詳しい文化人で、宗祇から古今伝授を受けている。

■『岷江入楚』(みんごうにっそ)

慶長三年(1598)成立。中院通勝作。

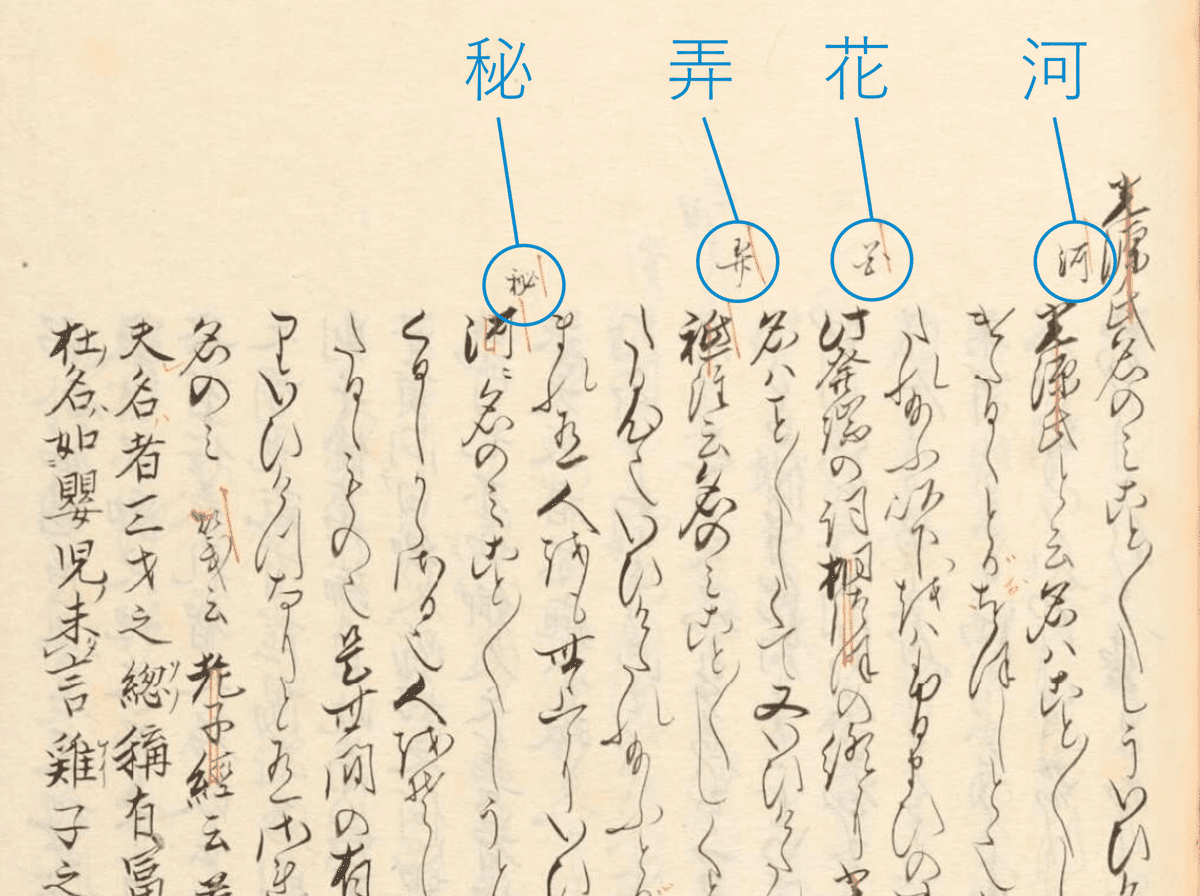

全55巻とかなり長いが、その理由は、今までの注釈をあわせて載せたから。肩付に、注釈書の略号を付している。

・「河」→ 河海抄

・「花」→ 花鳥余情

・「弄」→ 弄花抄

・「秘」→ 三条西公条の注

・「箋」→ 三条西実枝の注

・「或抄」→ 長珊聞書

▼ 実際の本はこんな感じ

■『湖月抄』(こげつしょう)

延宝元年(1673)成立。北村季吟作。

古注の集成。現代の注釈書のように、全文+頭注をつける体裁。

こうした古注釈の現代語訳は出ていないので、ちょっと読むのに苦労することがあります。漢籍(中国の古典)が引いてある場合、その部分は漢文なので、訓読するのに骨が折れます…。

さて、古注釈からは、

その時代の人の解釈(現代との差が知られて面白い)

古代の時点で難解だと思われていた部分はどこか

その時代の人が何を参照して典拠を調べたか

といったことが分かります。

古注釈どうしを比べて、室町時代まではAと捉えられてきた文が、江戸時代からBと解釈し直されている、ということも分かるかも。

また、『源氏物語』に限らず、他の作品を調べていてよく分からない古語が出てきたときに、『源氏物語』古注釈が同じ単語で注をつけていないか確認するのも有益です。

古注釈について知りたいとき

wikiなどで一覧を見てもらうと分かりますが、古注釈はここに挙げた以上にまだまだあります。

各古注釈の著者/成立時代/書誌情報/所収された本や論文などについて知りたいときは、以下の本が詳しいです。

伊井春樹『源氏物語 注釈書・享受史 事典』東京堂出版, 2001.

今回は『源氏物語』の現代注と古注を調べる際、どんな本を見たらいいのかをまとめました。参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?