2023年10月の記事一覧

「明治・大正の輸出陶磁器 技巧から意匠へ」(平塚市美術館)

横山美術館は名古屋市にある、明治期に多数制作された「輸出陶磁器」を中心に展示されている美術館。

輸出陶磁器というのは明治期に押し進められた殖産興業・輸出振興政策の中で、ジャポニスムが流行していた欧米からの需要を見込んで制作された陶磁器のこと。花瓶に実際の花鳥を貼り付けたかのようなリアリティ溢れる立体浮彫が特徴の一つで、これらの作品はウィーンやフィラデルフィア、パリなど、1870年代に開催された

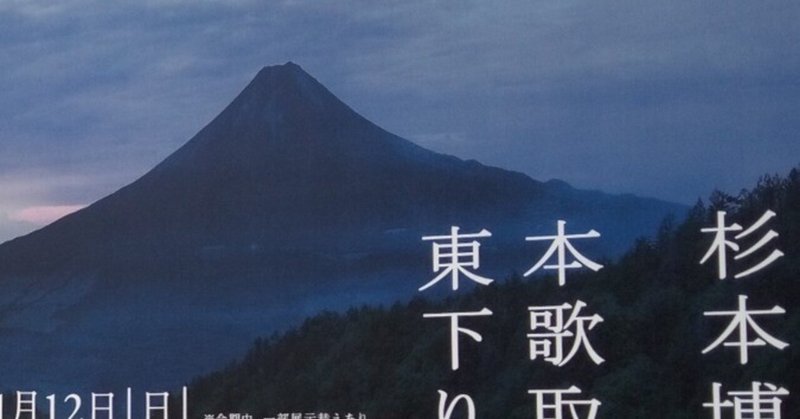

「杉本博司 本歌取り 東下り」(渋谷区立松濤美術館)

本歌取りというのは和歌などで言う、有名な古歌のフレーズを自作に取り入れる手法とのこと。古典を引用・翻案する創作手法自体は古今東西を問わず存在しますが、そうして出来上がった作品にはオリジナルと同じかそれ以上の高いクオリティが求められるとのこと。

本展は姫路で開催された「本歌取り」展の関東バージョンで、最初の順路である地下1階では北斎の《凱風快晴》(通称赤富士)にちなんだ新作《富士山図屏風》が初公

『ジャムセッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン』(アーティゾン美術館)

私の手元に二通の封筒があります。それは今から20年近く前、丸善丸の内本店で山口晃の出版記念講演会が開催されたときにスタッフより渡されたもの。その講演会の内容がガッツリ「講義」であり、慌てて封筒の裏にメモをとったのでした。

藝大を受験したときの受験番号が818番だったので「ハイパー山ちゃん合格!」という、今見ると謎な記述もあれば、高校時代、文芸評論家である中村光夫の文明論に触れ、近代以降「断絶」を続

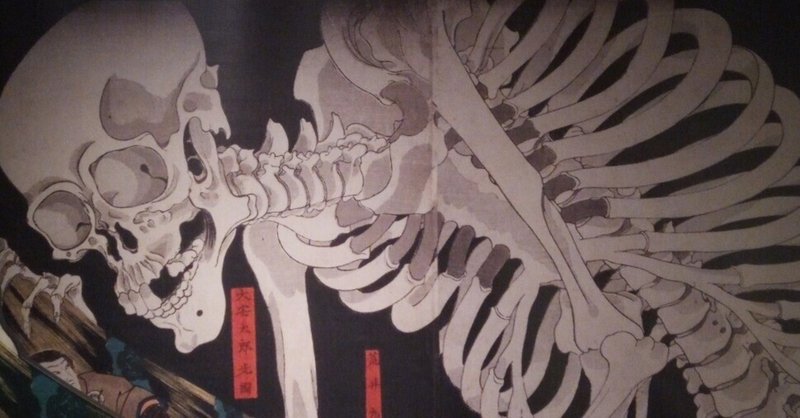

「激動の時代 幕末明治の絵師たち」(サントリー美術館)

日本の19世紀、近世(江戸後期・幕末)から近代へと変わっていく、時代の雰囲気を感じられる展覧会です。そう思わせる展覧会の構成が素晴らしい。

近世日本絵画の保守本流とも言える狩野派の作品からスタートし、写実的な谷文晁一門の作品、銅版画・泥絵に現れる西欧的な写実の世界、そして国芳・芳年…血なまぐさい幕末の時代を通り過ぎ、近代に入り三代広重や小林清親が展開する、人の活気に満ちた祝祭的雰囲気のさなか、井上