【香港雑記】日本のポップカルチャー@Hong Kong(アニメ篇)

日本のポップカルチャー@Hong Kong

現代日本のポップカルチャー(大衆文化)は、ほとんど時差ゼロで、香港でも流行している。

映画、ドラマ、音楽、漫画、アニメ、TVゲーム、コスプレなど、日本のポップカルチャーが、世界各地で人気を博しているのは、周知の通りだが、香港では、その浸透度がとりわけ深い。

アジア諸国の人々には、潜在的に反日感情がある。無論、その原因は、先の大戦での日本の侵略にある。

中国大陸では、反日教育の影響もあって、一部の若者たちは、SNS上で日本の話題になると、あまり好意的でない表現を使うこともある。

同じく日本が占領した地域でも、台湾と香港は状況が違う。

それぞれに、今日に至るまでの特殊な歴史的事情がある。

それについては、今回は詳述を割愛するが、とにかく、日本文化の受容に、以前からそれほど抵抗がない。

「哈日族」という言葉がある。

90年代末、台湾の漫画家、哈日杏子氏(ペンネーム)による造語だ。

「哈」は、台湾語で「すごく欲しい」という意味。「日」は、日本。

つまり、日本大好き人間たちのことだ。

哈日族、あるいは、そこまでではなくても、日本のことが積極的に好きだ、という人は、特に若年層で、台湾のみならず、中華圏全体で増えている。

その背景には、日本の伝統文化、日本製品の質の高さ、民度の高さ、美しい風景、グルメ、ファッション、スポーツ選手の活躍、政府・民間による文化交流の努力など、いろいろな要因が考えられるが、やはり、一番の要因は、現代日本のポップカルチャーの影響だろう。

今日では、日本のポップカルチャーは、日本研究や文化社会学の研究対象ともなり、香港の大学で専門の講座が開かれたり、専門書が出版されたりしている。

日本のアニメ@Hong Kong

ドラえもん、ポケモン、トトロ、ちびまる子ちゃん、ガンダム、鬼滅の刃、ドラゴンボール、ワンピース、スラムダンク、ハローキティ・・・

香港では、広東語に吹き替えた日本のアニメが、常時、テレビで放送されている。

看板広告やキャラクターグッズなど、街を歩いていて遭遇しないことがないほど、日本のアニメは、香港社会に溶け込んでいる。

日本のアニメが上映されると、映画館には長蛇の列ができる。

「鬼滅之刃」(鬼滅の刃)や「灌籃高手」(スラムダンク)など、日本で大ヒットしたアニメ映画は、香港でも間違いなく大ヒットする。

書店には、日本の漫画本やアニメのDVDが並んでいる。

「吉卜力工作室」(スタジオジブリ)の「どんぐり共和国」は、海港城店を初め、香港に数店舗展開している。

(「ト」「力」は、カタカナではなく、漢字。「ボク」「リキ」)

こちらは、「櫻桃小丸子」(ちびまる子ちゃん)のカフェ。

日本のアニメのイベントが、毎年のように、香港各地で開催される。

銅鑼湾のショッピングモールには、巨大な「高達」(ガンダム)が、宙を舞っている。

「櫻桃小丸子」も、こんなに大きくなった。

台湾、香港で、「凱蒂猫」(ハローキティ)の飛行機が飛んだこともある。

ドラえもん

香港における日本のサブカルチャー受容の初期段階で、その先駆けとなったのが「ドラえもん」だ。

アニメ時代より以前、紙媒体の漫画本の時代から、香港で人気があった。

香港に留学していた頃、道端の新聞スタンドで、海賊版の「ドラえもん」を何冊も買って、暇つぶしにパラパラ読んでいたのを懐かしく思い出す。

「ドラえもん」は、70年代の初めに香港に入ってきた。

以来、90年代の中頃ごろまで、「叮噹」という名前で呼ばれていた。

広東語の「ティントン」という擬音語で、「ドラえもん」が首に付けている鈴の音に由来する。

「ドラえもん」は、発想の奇抜さ、キャラクターの親しみやすさで、香港のみならず、中華圏全体、アジア全域で、爆発的な人気を博した。

「ドラえもん」の中国語の名前は、中華圏各地で出版社によって異なる。

中国大陸では「哆啦A夢」「機器貓」「小叮噹」、台湾では「機器貓小叮噹」「超能貓小叮噹」「神奇小叮噹」など、バラバラだった。

どれだけバラバラだったかは、↓↓↓この表でよく分かる。

のちに、作者藤子F不二雄が、「ドラえもん」の名前をアジアで統一したい との意向を表明した。

その結果、「哆啦A夢」が統一名称として採用された。

香港では、「哆」の口偏を取って「多啦A夢」とし、90年代後半から、そう呼ぶようになった。

「多啦A夢」は、広東語の発音で「トーラAモン」。日本語の「ドラえもん」の音訳だ。

そこで、香港のテレビで放映された「ドラえもん」の主題歌には、「叮噹」版と「多啦A夢」版の2種類がある。

ピカチュウ

「ポケモン」も「ドラえもん」と同じく、中華圏で爆発的ブームになった。

「ポケモン」の中国語名も、地域によってバラバラだった。

中国大陸:「口袋妖怪」(「口袋」はポケット、「妖怪」はモンスター)

台湾:「神奇宝貝」(「神奇」は不思議、「宝貝」は宝物、可愛い子)

香港:「寵物小精霊」(「寵物」はペット、「小精霊」は小さなお化け)

のちに、任天堂が、「精霊宝可夢」を正式な登録名称とした。

「宝可夢」(パオクームン)は、日本語の「ポケモン」を標準語(北京語)に音訳したものだ。

実際には、「宝可夢」「小精靈」「口袋妖怪」「神奇宝貝」など、現在でも呼び方はバラバラだ。

2016年11月、任天堂の香港支社が、151匹の「ポケモン」キャラクターについて、下記のサイトで、中国語圏での公式名称を発表した。

『精靈寶可夢(Pokémon)』系列最新作品『精靈寶可夢 太陽/月亮』

いくつかは、従来香港で使われていた名称から変更されており、その中に、最もメジャーなキャラクターで、最も人気のある「ピカチュウ」が含まれていた。

そもそも「宝可夢」という標準語の正式名称が、広東語で発音すると「ポウホームン」となり、元の日本語の「ポケモン」に似てない!ということで、一部の「ポケモン」ファンが、香港支社のフェイスブックに不満を書き込んだりしていた。

くすぶっていた不満が、「ピカチュウ」の改名に至って、とうとう爆発してしまった。

「ピカチュウ」は、香港では、従来「比卡超」(ペイカーチュウ)という広東語読みの名前が定着していた。

ところが、任天堂が発表した中国語圏での公式なキャラクター名は、すべて標準中国語に沿ったものだった。

「ピカチュウ」の場合、公式名は「皮卡丘」となり、漢字が変更された。

発音も、標準語では「ピーカーチウ」で、元の「ピカチュウ」の音に近いが、広東語で読むと「ペイカーヤウ」になってしまう。

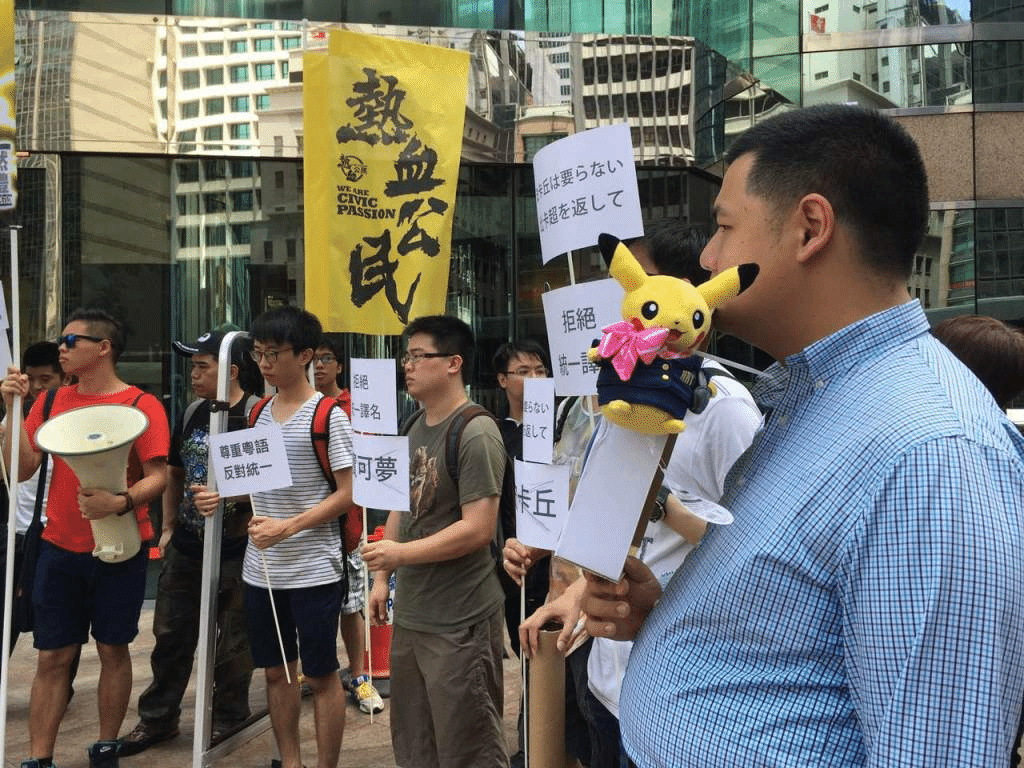

これに対して、広東語の名前に慣れ親しんだ地元ファンが猛反発し、撤回を求めて、6,000人あまりが署名した「嘆願書」を日本の任天堂本社に送った。

そればかりでなく、香港の日本領事館の前で、抗議デモまで起きた。

ファンの気持ちとして、わからないことはないが、それにしても、なぜそこまで感情的に猛反発するのか。

この背景には、香港の特殊な事情がある。

香港では、2014年に「雨傘運動」が起きた。

「ポケモン」の改名騒動は、ちょうど民主化の気運が高まっていた時期だ。

この問題は、「ポケモン」ファンの「ピカチュウ愛」の問題だけではない。当時、香港社会は、中国政府の影響力によって、地元の広東語文化が浸食される、という懸念を抱いていた。

敏感な香港人は、「中国政府が規範として定めている標準語を押しつけられた」「任天堂は、香港人の日常語である広東語を踏みにじった」とまで拡大解釈した。

香港人にとっては、自分たちの言語・文化を守りたい、というアイデンティティーの問題であったのである。

そうした背景があって、「ピカチュウ」ファンも、そうではない人も、抗議の声を上げた。

改名反対の抗議デモを主導したのは、「熱血公民」という改憲派の政党だ。

改名反対の運動は、まさしく政治運動だった。

翌月に予定されていた大きなイベント「ポケモンワールドチャンピオンシップス」は、開催中止に追い込まれた。

騒ぎがこれ以上の波紋を広げないよう、アニメのテレビ放映は、英語の発音 Pikachu が使用されるようになった。

今日の香港では、このような抗議活動は、もはや考えられない。

アニメのキャラクターごときで大騒ぎしていた時代、香港にとっては、まだ平和な時代だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?