須賀川城攻防戦

一応、ネタバレタグを付けておきます。

読書ペースは、人それぞれですしね。

さて、拙作(泪橋)は須賀川城攻防戦の場面真っ最中です。

それも、今日で終わりですけれどね。

須賀川方の奇計

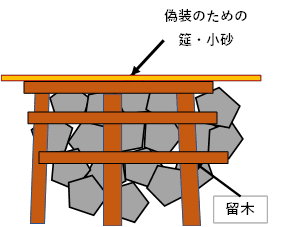

下手ながらも図解を作ったので、せっかくですから、公開してみたいと思います。

小説と原作である藤葉栄衰記を照らし合わせると、大体このような感じでしょうか。

例によって原文は面倒くさいので、読み飛ばしていただいてもOK。

あ、藤葉栄衰記には本来、句読点・濁点はありませんので、適当に私が振っています。

爾程に和田勢雲霞の如く新町坂に馳向一同に凱歌を作りければ天地響きて夥し寄手の兵諍進で謀をも知らず、喚呼んて攻掛る。兼て方便事なれば矢軍些とする真似して暫も支えず防ぎ兼たる体にて引ければ和田勢勝に乗て逃るを追事甚だ急なり。偽て引く体を敵に推せらしと鑓長刀弓矢を取捨て馬を乗棄て我先にと逃入る。是を方便とも知らず和田の兵勇進んで二つともなき木戸より作り並べたる新町南町の内へ込入り、或は捨置たる武具器財雑具を濫妨せんと争奪合ふ。其隙に寄手に紛れ木戸の外に置たる者其同時に両町の入り口の木戸より家々に火を付ければ、火燃出て烟満ち炎四方に盛なり。和田勢とも屏上を越て屋上に登り火を遁れんとすれば取付べき便もなく橋もなし。烟に目暗て澹迷て何くを其方も覚へず人には馬馬には人重りて接合周章訇り兵仗をも心掛けず。後より味方の大勢接立られ道場町の挟所三ノ丸東大手に鏃を揃て待居たる敵の中へ走り入り徒に討るもあり。若も助かると水堀の中へ飛入或は猛火の中へ走り倒れ或は人馬重り踏殺され一時の籌策に破れ被ひて戦を致さず以前に死人弥が上に重り臥す事勝計べからず。かくて両町をば敵を亡ぼさんために放火を令し焼払い、宝城二三の丸を能く堅めて究竟の兵とも籠居けり。然れば寄手は父を失ひ子を討れ親類知音の者の向後を知らず、漸く日暮ければ可尋方も覚えず涙を流す者もありけり。かくて戌亥の刻にも成りければ各陣取り静まけり。

→泪橋~須賀川城攻防(1)

既に城中にては兼てより大手搦手門の向を深く堀り少も障らば崩るゝ様に両方の橋の本を仮に石垣に築石の奔らぬ様に留木を立て其の木動くか横木の留を少も踏時は石垣一度に崩れ打殺さんと統くり。拘橋を渡し簀を掛け上に薦を敷小砂散じ平らげ橋の両方には蘆萱を以て高さ六七酌に駒寄を仕たりける。堀の底には竹にて刃簇を削り油を塗りたて其間間に鑓刀を相交て明間もなく聢と立双塵芥を散じ見へぬ様に是を隠しけり。此橋より間を隔て掻楯を立て其陰に藁人形に鎧冑を着せ弓鑓太刀長刀持せ立起き能兵の数十人計相交り待居たりける處へ寄手の兵謀をば知らず真の人ぞと心得、時を作り攻掛り討たんとす。交り居たる真の兵も是を遠矢に射て敵を防ぐ様にめ皆逃るを見て弊に乗て是をもば逃さず逃籠りけり。楯の蔭に兵袖を連て並居たりとは見えながら鬨の声もなし。真の兵ならずば敵攻入とも防事なし。寄手是を見て城中方勢尽き果て無ふ。暫くも時を捨てるべからずぞ攻よせ兵と勇み匍って楯を進め時の声を作掛て攻掛る。城中の兵猶も偽て敵を皆帯き入て昔し天津児屋根命より伝給て先祖より代々実子一人ならで相伝なき千金莫傳の火箭を一度に四五十射掛て又櫓の上より続て射ける。火箭共に敵に当り立置たる藁人形小旗指物掻楯左右の蘆萱の屏垣に火燃付て煙天地に満ち風烈く猛火盛んなりければ色々の指物小旗好々出て立ち装束に火燃付不動の火炎の如にて踊廻り倒伏し騒ぎ周章此火を遁れんと敵の中へ逃入討れけれども人に人重て先の難儀をも知らず押合跡より人数大勢連綿ければ先手の兵これを恠しむと云へども大勢に押被ひ自ら拘橋の上に人挙て接合押倒ける處へ続松を誘へて両方に火を付て櫓の上より際限なく投げ懸ければ駒寄橋桁に火燃付橋の拘綱燃切れ一度に百と踏落し立置たる鑓刀菱に貫被ひ死するもあり。若も助るかと堀の中へ飛入り死もあり。手足を打折り半死半生なるもあり。堀の中炎盛んなりければこの内を登り出て苦患を遁んと石垣の留木に取り付き我も吾もと横木に上ければ留木を踏下引倒ぬれば石垣一度に崩れ残らず打殺けり。炮焔骨を砕き等活無間の苦も是には争って増るべき両日の知謀を以て数千迄亡びければ寄手此城攻落す事叶ましけりと気を屈して黙止されける處に、守屋二・三〇〇人には過しと覚るなり。其も半は手負て駆引難成悉く矢尽嶺折て兵疲れ敗亡已に極まれり。城の四面を囲み時を作り其兵を一所に集て左右を顧みず責め革を打て兵を勧め攻めなば敵小勢にて争てか是を防んとて四面の兵を一陣に合て凱歌を上て木戸近く叩たり。城中にては兼てより敵を屏の根へおびき寄て殺んと議したる事なれば城中静り返って人音もせず。矢の一つも射ず寄手是を見て人はなんぞ此屏を引倒し城中へ乱入り一人も漏らさず打ち捕れと云ふ程こそ有けれ。屏を押倒さんと追寄せ熊手を掛け人集り引ければ敵を思ふ図に屏の根に帯き入て罄縄を切離ければ一度に倒れ屏の根に寄たる者一人も逃れず打殺されけり。進て門を攻破り入らんとすれば鏃を調へ鑓長刀熊手薙鎌諸の兵仗を取り持て破られしと門を堅めて待居たり。又何なる謀が有んと思ひ引んとすれば跡なる御方支へて道塞て通し被らず徒に守城扣へ居たる中へ屏三十人駆入り十文字に駆け破り巴の字に追い回し一所に合せて三所に別れ四方を払て八面に当り頃刻に変化して百度戦ふといえども、ついに打負て十人討たれに蹴り。三人は敵の首を取り左の手に提げて城の中へ馳帰り兵を見ければ只二十人に成りけり。

→泪橋~須賀川城攻防(2) (3) (4)

この原文から、主人公である図書亮をどのように使ったかは読んでみてのお楽しみといったところでしょうか。

さて、気になっていた「須賀川方」の奇計です。この読解が結構難物で、上の原文を読んで咄嗟に理解できたら、相当な歴史通&古典読解力に優れた方だと思います^^;

特に2日目の堀を挟んでの攻防は、私も理解できなかったので、和田勢、即ち箭部一族(これは、別資料から確定しています)の大手門を巡る攻防戦を、図にしてみました。

木橋の部分には、簀子をかけ、上に筵を敷いてその上に小石や砂を撒いてある。

(いざとなったら、城側から火を付けて木橋を落とせる)

さて、それぞれの道具や人員を解説すると、こんな感じです。

堀の水面は塵芥(要するにゴミ)が散りばめられて水面を覆い尽くし、竹や刀槍をうまく隠していたのでしょう。

この中に突入しなければならなかった和田勢、無理ゲーです^^;

橋の構造の解析

橋の構造が、本文からだけではわからないので、これもネットのサイトを散々調べました。

参考にさせて頂いたのは、こちらのサイト。

こちらのサイトを拝見する限り、藤葉栄衰記の記述からすると、どうも須賀川城の大手門に架けられた橋は、土橋と木橋の二重構造だった気がします。

さらにこの橋についてですが、籠城を想定して元の土橋を壊し、橋を掛け替えたと考えられます。

作中では暮谷沢の悲劇から須賀川城攻撃まで4ヶ月あまりのタイムラグがありますが、三千代姫の喪に服す時間や、他の地方に伝令を飛ばして募兵をしていた期間を考慮すれば、多少時間が空いたとしても、不思議ではありません。その間に、須賀川勢はこれくらいの土木工事は出来たのではないでしょうか。

木橋部分

6,7尺(2m前後)の蘆や茅で橋の両側が覆われていたはずですから、堀の様子は渡っている人からは伺えないでしょう。

もしくは最初から、渡ってくる和田衆を焼き殺す目的で蘆や茅を配置したかのかもしれません。

土橋部分

石垣は仮の石垣であり、要石が崩れないように留木を渡してあります。

留木が動くか横木を少しでも踏んだときは、石垣はただちに崩れる。橋を渡ろうとしていた兵士は足場が崩れ、石の下敷きになるシステム。

実際、水堀から逃れようとした和田勢が、この石垣に取り付いて留木を踏んで、石垣が崩れてその石の下敷きになって死んでいます。

やはり珍しい二階堂氏

そういえば、歴史小説で「室町時代は人気がない」と書きましたが、二階堂氏がメインで扱われる事自体、かなり珍しいようです。

以前に千世さんにも仰って頂きましたが、同じような感想をカクヨムでも頂いたので、間違いないでしょう。

そして、カクヨムのコピーも決して大げさではないと思うのです。須賀川

城攻防は本日で終了ですが、その後も一波乱あっただけに💦

そして、ほとんど宣伝してこなかった「泪橋」ですが、有り難いことに、ツイッターではRTまでして頂いております(*^^*)

本当に、ありがとうございます!

気になる?PV数はこちら。ほぼ宣伝していない&そもそも室町が不人気の割には、まずまず健闘しているかもしれませんね。

歴史・時代小説大賞へのエントリーの関係から、アルファポリスでは既に完結しており、少しばかり感慨に耽っているところです。

アルファポリスのみは一話のボリュームが結構あるのですが、先に読みたい方は、アルファポリスからどうぞ!

この記事が参加している募集

これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。