サルバドール・ダリについて全まとめ! 画家としての生涯やシュルレアリスム作品など

たいへんぶしつけながら私、以前巖谷國士先生の講演を聞くために、シュルレアリスム展に行った、という話を書きました。恐縮です。

そこでダリについて書いたんです。「ダリ=シュルレアリスムみたいなイメージあるけど、あいつ協会追放されてるから」的な。そしたら「ダリについてまとめてほしい」と声があったので、誕生から最期までの85年間の生涯をまとめてみようかな、と。

なんでヤバい人になったのか、なにが彼をシュルレアリスムに誘ったのか、を人生と作品を通して考察していきます。

ダリを紐解くカギは「コンプ」

ダリといえばシュルレアリスムを知らない人でも知ってる画壇の超有名人。超キャッチーな世界観で、誰もがダリを見て「ヤバい」と口をそろえる。主婦も「ヤバい」、サラリーマンも「ヤバい」、美大生も「ヤバい」、小学生も「ヤバい」、おじいちゃんも「ヤバい」、乳児も「ヤバい」と言う。

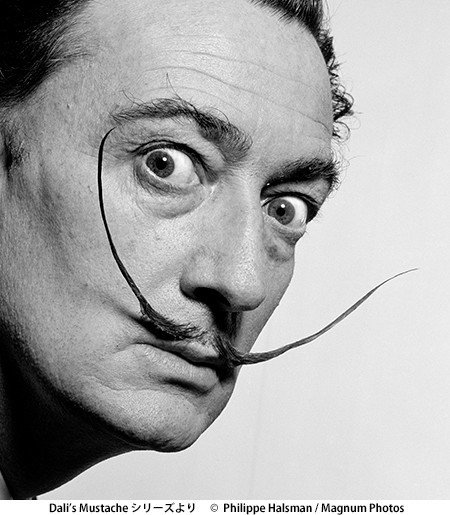

じゃあなんでダリはヤバくなっちゃったのか。まずは意外と知られていない彼の生涯についてみて。「ダリはヤバい」はみんな知ってるけど、なぜあんなど変態ヒゲ針金モンスターが生まれたのか、という本質は意外とみんな知らない。

ダリ0から16歳まで 〜3つのコンプレックスの芽生え〜

ダリは1904年にスペインで生まれた。日露戦争が始まった年にオギャった。生まれはかなり名門で、父方も母方も由緒正しき家系。言うなれば超ボンボン。現代の日本だったら世田谷生まれ慶応幼稚舎育ちレベルの諭吉たんまり家庭で育った。

「なんだ、超順風満帆やん」と思うかもしれんが、この金持ち家族がやばさの源だった。ほら、金持ち過ぎたらワイン片手に垂涎垂れ流しで人間競馬とか見るでしょ。ざわ……ざわ……。

1909年、5歳にしてまずデカめのコンプが生まれる。ダリ少年は両親に「あんた実は兄おるんやで。あんたが生まれる前に死んだけど」とでかめの爆弾を投げられるのだ。ダリは「まじか。妹しか知らんやった」と5歳ながらに衝撃を受ける。ビビっているダリに両親はこう言った。「兄もサルバドール・ダリな。まぁ言うなればあんたは兄の生まれ変わりやね」。

……これすごいよね。両親がちゃんと、丁寧にイカれてんのよ。じっくりコトコト煮込んだサイコなんよ。逆に笑えてくるほどの辛辣さ。こんなん大人になって言われてもキツい。「所詮、貴様は死んだ兄の二番煎じですわ」と5歳にして告げられたダリはだいぶ劣等感に苛まれる。

そりゃそうだ。今後、彼はどんな功績を挙げても「兄の身代わり」として見なされるんだもん。泣けるのはその言葉を受けてダリは「サルバドール・ダリとして生きなきゃ」と健気に思ったという話。ダリを名乗らなくては両親に見放されると感じたわけである。……もう健気すぎて。「はじめてのおつかい」で、途中でアリの行列に気を取られて、買った野菜置き忘れちゃう男の子思い出した。

そんなコンプを植えつけられながらも、ダリ少年は育っていく。母がもともと画家だったこともあって、幼いころから絵を描いていたらしい。母親はダリの才能にいち早く気づいた人で、絵を見ては「くそうめえ! 我が子! ちょっと我が子が!おっ、奥さん聞いて!我が子がくそうめえ!」とべた褒めていた。

しかし母の優しさを中和するように父がやばかった。中流階級のリーマンでストレスがたまっていたのか、めっさ短気な性分だったらしく、いらだってはダリに梅毒の写真を見せて怖がらせていたとのこと。ちょっとトリッキーすぎる虐待。もうこれ事案よ。誰か保健所に電話して。梅毒とはお馴染み性感染症の一種である。気になる人は画像検索で調べてみて。軽グロです。

たしかに小学生のころに見たらちゃんとヒく。このせいでダリは「セックスって怖い。あんな斑点だらけになってまうんか……」ともう性交渉に対してガン引きで、これは大人になってからも、なかなか治らないほどのショックだった。

そんなダリの少年時代はとても賢かった反面、友だちを急に橋から突き落とす奇行もあった。ただ単にかまって欲しかったのかもしれない。コンプがたたって、奇行に走り存在感を得たかったのかもしれないと思うと涙が出る(嘘)。

さて1916年、12歳になったダリは学校に通ってデッサンの練習に打ち込む。既に画家として頭角を表していたラモン・ピショット(45)は当時のダリの絵を見て「な、なんやこのガキ!化けるぞこりゃ!」と褒め称え、フランスまで一緒に旅行して絵画を描いたこともあるらしい。

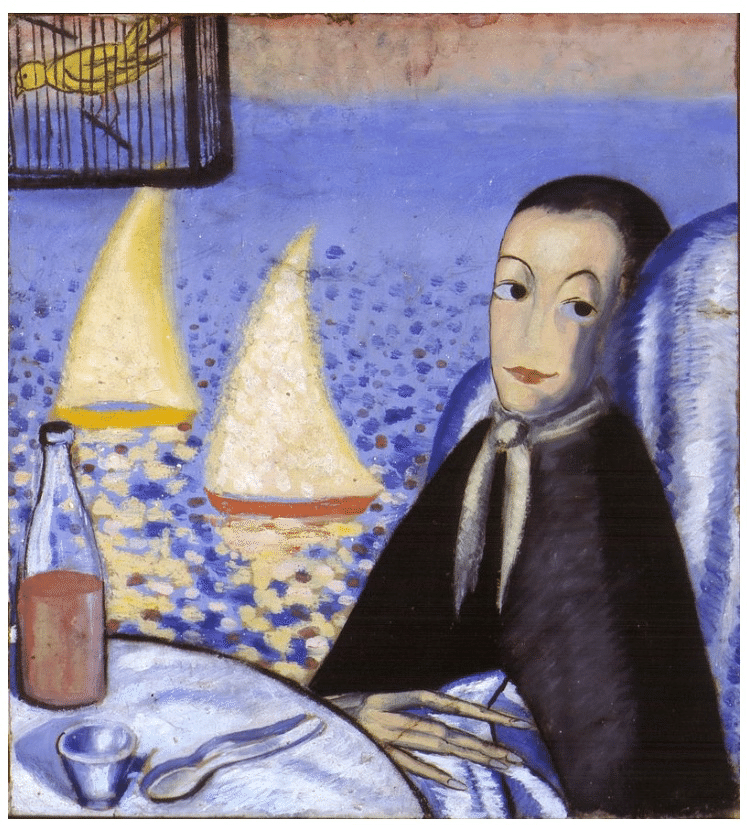

ダリが12歳のころに描いた作品。籠の鳥がすんごいかわいい。全校集会で表彰されてそう。当時のダリはフェルメールなどの印象派に傾倒していた(ちょっと意外なことにダリは生涯にわたってフェルメールを崇拝していた)。水面に映る船の明かりや影にその影響を感じる。しかしまぁ子どもながら病んどる。指見て指。ほっそ!殺人モードのキルアがこんな感じだったよね。

さて、幼きダリのいちばんのメンターはやはり母だった。想像だが、きっと描いた絵を家に持ち帰って母親に褒められつつ、父親に梅毒画像を見せられたのだろう。割合はどれくらいかな。褒め4の梅毒6かな。とにかく当時のダリのモチベは完全に母にあったのだ。褒め・褒め・梅毒・梅毒・褒め・梅毒の生活のなか、母親こそがオアシスであり、ダリはもうめちゃくちゃ母を愛していた。

それから4年後、1920年に16歳にして母が他界する。衝撃。これが3つめのコンプ。あれだけ好きだった母親を亡くしたショックはとてつもなく、ダリはマザーコンプレックスを患ってしまうのである。そしてここでも梅毒パパがやばい。他界してから即座に再婚する。しかも相手は嫁の妹。つまりダリからすれば叔母が急に母になった。

もうホントこの梅毒お父さんどうにかして。毒親ってそういう意味だっけ? 梅毒親御さんで毒親だっけ? マジで誰か止めて。こいつがかなりダリの個性にコンプを与えているのは疑う余地なしである。

そしてダリはこの時期から、母の姿を妹のアナ・マリアに見出そうとしている。母と会話をするようにマリアと接するようになるのだ。マザコンが極まってシスコンに発展するわけである。そんなことあるんすね。

幼少期で抑えておきたいのは、ダリの3つのコンプレックスだ。

・死んだ兄の身代わりとされたことによるアイデンティティの喪失・父の梅毒攻撃によるセックス恐怖症・愛する母の死によるマザーコンプレックス

この3点を念頭において引き続き生涯を見ていこう。この3点を押さえるだけで、超分かりやすいから。これらはダリをやばいやつにした直接的原因だと言っていい。呪いであり祝いとなるわけだ。

ダリ18から22歳まで〜ちゃんと学生だったんだねダリ〜

さて、母親を亡くしたダリ。彼のすべては18歳にしてもう美術しかなかった。で、サン・フェルナルド美術アカデミーに入学。めちゃめちゃ名門だった。事実、ダリの同級には映画監督のルイス・ブニュエルや、劇作家のフェデリコ・ガルシア・ロルカなどがいた。もうレアル・マドリードよ。スペインやし。

ダリはラモン・ピショットに認められるほどの画力を生かして無事に合格。先述した通り、当時のダリは印象派をはじめとする近代美術にどっぷり浸かってた。でも、この時点でもう古典的(バロック)な美術には飽きていて「違う国の新しい表現を学びてえ」とキレッキレだったわけだ。しかし学校の授業は「スペインの美術の歴史〜」とか「スペイン絵画の技法〜」とか、フォーマット通りのもの。ダリは通いながらフェルメールやミレーの研究をしていたが、実際は退屈極まりない日々を送っていたらしい。とがりまくってた。

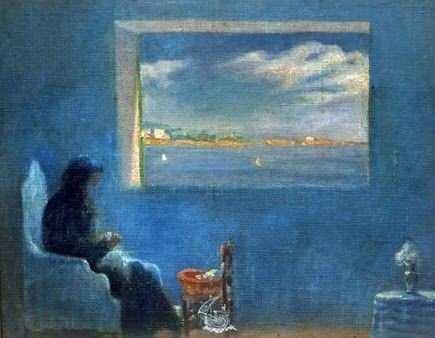

「縫い物をする祖母アナの肖像」サルバドール・ダリ

ダリは当時からめちゃめちゃイケメンだった。あの、名前思い出せないけどあの、レ・ミゼラブルの、あの、なんだっけ、あの主役の……あの人にちょっと似てる感じ。しかも中世貴族のような奇抜な格好で、ストッキング履いて登校していたらしい。今でいう志茂田景樹的な感じ……そりゃ見るわ。イケメンじゃなくても見るわ。たまにそういう奴が中野駅から乗ってくるわ。ただダリは梅毒トラウマで女性恐怖症だったので、当時の恋バナはない。18歳のころのミューズは依然妹のマリアだった。長期的シスコン期突入である。

注目の的だったダリの心情は察するに易い。もともと存在意義を失っていたコンプがあるので「注目される」という成功体験はさぞ快感だっただろう。承認欲求を満たしてくれる大事なファクターだったに違いない。これが、格好や作品の奇抜さに拍車をかけるきっかけになったかも。

学生や思想との出会いはダリの感性に大きな影響を与えたのも確かだ。特に文学者のロルカとは超仲良しだった。しかし、仲良しすぎてロルカが肉体関係を迫ってきたためダリはドン引きしたというエピソードもある。下の写真が当時の2人。どう考えてもゲイっぽさMAXなのはダリのほうだ。ネコとタチがはっきりしとる。なにこの新進気鋭のメイクアップアーティストみたいな服。梨とかメロンとか包んでる太めの麻ひもをリサイクルしたんか? いやはやロルカが判断をミスるのもよく分かる。

また当時、ダリはフロイトの精神哲学に傾倒したそうだ。フロイトといえばシュルレアリスムの思想のもとをつくった精神分析学者である。つまりこの時点でダリはシュルレアリストへのスタート地点にいた。

フロイトに傾倒した出発点としてはフロイトが名付けた「エディプス・コンプレックス(去勢不安)」なのではないか、という意見もある。父を憎み母を愛した幼い経験からダリは既に女性恐怖症とEDになっていた。自身の症例であるエディプス・コンプレックスから、フロイトつながりでシュルレアリスムに興味を持ったのではないか。

さて、学校を出た1924年ごろ、20歳のダリは「パリに攻めっ攻めの画家がおる。人の顔をいろんな角度から見てコラージュっぽく描いとる……」と驚く。ピカソのキュビスムに出会い、作品に取り入れ始めるのだ。当時はキュビスムの黎明期。スペインで導入したのはダリが初だったといわれている。なお、このころからダダにも触れはじめたらしい。

とにかく当時のダリは新鮮なものを求めていた。学校で周りが同じような古典をしていたのを見て嫌気が差したのかもしれない。彼の性格的に「人と同じものとかつまんねえ」と思ったのかも。「ヒゲダン? クソだせえわ!やっぱ七尾旅人っしょ」とか言っている大学生のようなものだ。

その後1925年、21歳にして初の個展をスペインのダルマウ画廊で開催する。「スペインの若造がキュビスムやっとるだと? 観に行くか」と44歳のピカソも観にきた。そんでらしい。「やば。天才やんヒクわ」と絶賛したらしい。

「キュビズム風自画像」サルバドール・ダリ

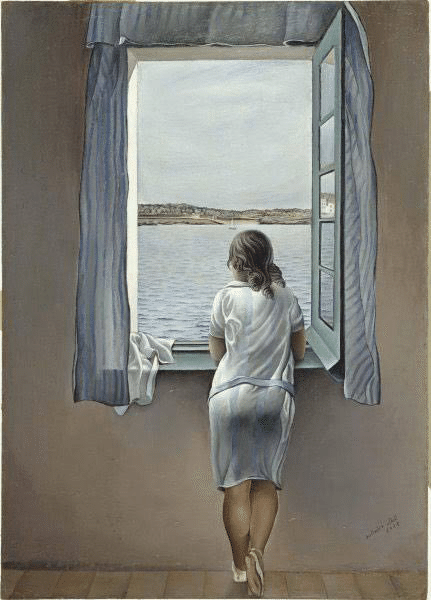

「窓辺の少女」サルバドール・ダリ

当時のダリはとにかく多様なバックグラウンドがあり、写実主義、ポスト印象派、キュビスム、ダダイズムといろんなもんをかじっていた。めっちゃ優等生で、意外と真面目で真摯なのだ。それらが融合した作品は、まさに当時としてはセンセーショナルで、この個展は大成功。スペインばかりでなく当時の芸術の中心・パリにまでダリの名は轟いた。そして1926年、22歳にして飽きていた大学を退学し、いよいよパリに拠点を移すのである。もうジャンプの主人公みたいなスター性を発揮している。

ダリ22〜30歳まで〜ガラとシュルレアリスム〜

パリに移った22歳のダリはピカソに会う。「あ、あわわピカソや!ファンです!絵ぇやらしてもろてます!ダリです!」的なサバンナ高橋ばりのよいしょをかますほど、ダリはピカソを崇拝していた。一方、ピカソはダリの個展を見ていたし、友だちのジョアン・ミロから「あいつはいい奴」と聞いていたので、とても好印象だったそうだ。

その当時のパリではシュルレアリスムの全盛期だった。もともとダダイズムをやっていたダリは1927年にシュルレアリストの面々に会っている。ダダの創始者・ツァラをはじめ、ブルトン、エリュアール、アラゴンなどと交流するようになるわけだ。ちなみに当時、ピカソもまたシュルレアリストに数えられていた。

「器官と手」サルバドール・ダリ

ダリは交流を通して、シュルレアリストの表現技法を吸収していた。1927年。23歳のころに描かれた「器官と手」なんてむっちゃイヴ・タンギーみが深くてかわいい。

しかし、ダリはすぐにシュルレアリスム協会に入ったわけではないのがミソ。交流をして、彼らの無意識的な表現を取り入れつつも、入会を許してはもらえなかった。シュルレアリスムの概要については以下の記事で紹介しているのでぜひ。

1928年、24歳にしてアカデミーの同級生である、ルイス・ブニュエルに再会して一緒に映画を作る。おるよね。在学中はあんま仲良くなかったけど、久しぶりに会ったら馬が合う奴って。それがシュルレアリスム映画界随一の傑作である「アンダルシアの犬」だ。ブニュエルは当時、ダリと同じかそれ以上の尖り方をしていた。「あからさまにストーリー見せすぎな! 映画は読み解くもんじゃねえから。感じるもんだから」つって作ったのが今作。いわば映画の機能を否定した映画である。無茶苦茶おもしろい。たった数十分の映画だが、いまだかつてない衝撃がある。もうほんとに終始なにやってんのこれ?ってなる。 レビューは以下の記事を読んで欲しい。

この作品にダリは脚本で参加している。脚本あるんかこれ。真摯に訳のわからん描写の連続だが、実はダリの深層心理が現れている。掌に蟻がワンサカ湧くシーン。これは幼いころ飼っていたコウモリの死体に蟻が湧いているのを見た、というダリの体験が元になっているそうだ。いや、それ以前に幼いころにコウモリ飼うってなにそれ。もしかして親、棺で寝てる?

「アンダルシアの犬」の試写会にはピカソをはじめブルトンやアラゴン、コクトー、エルンスト、マンレイ、ツァラなどが来た。これ結構すごいことで、いうなれば「ポプテピピックの試写会に宮崎駿が来る」みたいな感じ。ブニュエルは豪華な面々を前に「やっべふざけすぎた……ボコられるわマジで」と反撃用の石をポケットに詰めていたそうだ。謝る気がないどころか、迎え撃とうとしている。精神が当時のブニュエルのアナーキーさが伝わるエピソードだ。

しかし蓋を開けてみると大絶賛。作る側も作る側だが観る側も観る側である。ブニュエルはシュルレアリスト協会への入会を許された。一方のダリも1929年、大規模な個展を開催する。そこで偏執狂的批判的方法がお披露目となった。もともとパリに越してからシュルレアリストたちに影響を与え続けてきたダリは、ミロの推薦もあって、正式にシュルレアリスト協会に入ることになる。ダリ、25歳のときであった。

偏執狂的批判的方法とは

ダリを語るうえで、偏執狂的批判的方法に関してはきちんと説明せねばなるまい。「的」が1ワードに2個入るとか、10年前のギャル語感が強め。

これはパラノイア(偏執病)をヒントにできた手法だ。パラノイアはフロイトが命名した病気で、不安性パーソナリティ障害の一種である。といっても伝わりにくい。簡単にいうと妄想癖である。「俺、マジで最強。全盛期のボブサップ倒せる」とか「あの子、絶対俺のこと好きだわ。軽く2回、目合ったもん」とかをガチで信じ込む病気だ。

ダリはこの手法に関して、有名なミレーの「晩鐘」を例に出し「これ、夫婦の子どもが死んでしまったのを悼んでる構図な」と言った。(ちなみにダリは「晩鐘」を「これ、なんかトラウマ呼び覚ましてくる。マジ見れば見るほど萎える」とこよなく愛していた)。

「晩鐘」ジャン・フランソワ・ミレー

ミレー自身は「夕方の鐘に合わせて祈りを捧げている絵」と言っている。しかしダリは「そんなん解釈次第やろ」と述べたわけだ。たしかにパラノイアの妄想に近いといえる。

「俺最強だから。秒でヒグマの顔のパーツ全モギよマジで」と豪語するやつがいたとしよう。多くの人が「なんやこいつ。騒がしいなマジで」と相手しないはずだ。しかしこれも「すっげ……秒でヒグマのっぺら説……まじかこいつ」というリアクションも正しいのだ。

芸術は自由とはよくいうが、人は意識的バイアスで「作者の表現したいことはなんだろう」と考えてしまう。しかし目の前にある作品の解釈に明確な正解などはない。どんな意見も正解だ。偏執的批判的方法はまさに芸術の自由を広げた理論である。

シュルレアリスム自体が「意識的バイアスをなくすことで創作の自由の幅を広げる」というメッセージを持っていた。また「無意識下を表出する」という意味でも偏執狂的批判的手法はシュルレアリスムと相性抜群だったといえる。

また、ダリは偏執狂的批判的方法から派生して「ダブルイメージ」という手法を構築した。これは1930年、26歳のころに書き下ろした自著「見える女」にて記述されたことで、世間一般に広まった技法だ。まずはダブルイメージの代表作を見ていただこう。

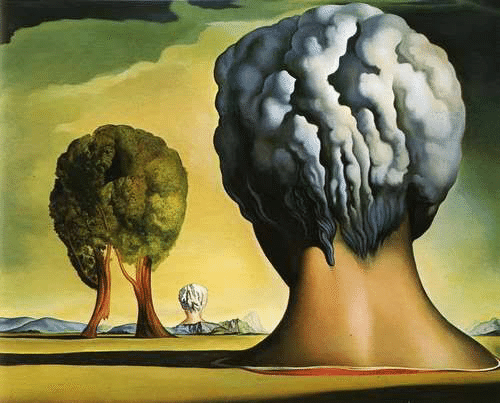

「姿の見えない眠る人、馬、獅子」サルバドール・ダリ

この真ん中のモチーフ。これが何に見えるかは人それぞれだ。私はでろーんと寝てる、関節全外れの雑技団系女子に見えた。しかし人によってはライオンだし、馬ともいえる。またはユニコーンかもだし、山脈かもだし、わかめに絡まったゆりやんレトリィバァっぽさもある、200年後の鳥取という人もいるだろう、見ようによっては田中真紀子の横顔感も……そのすべてが正解である。ダリはあえていくつもの解釈ができる絵を描いて偏執狂的批判的方法を確立させた。

そしてこの試みはシュルレアリストから大絶賛だったのだ。先述したが、この絵が何に見えるかはその人が生きてきた環境によるもので、無意識のうちに判断される。牧場主だったら馬に見えるだろうし、サーカス団員だったらライオンというはず。ラブホの店員はまぁ間違いなく事後の女と言う。シュルレアリスムの命題は深層心理であり、無意識の姿が最も人間らしいという考えだ。まさにダリの偏執狂批判的方法やダブルイメージはシュルレアリストの思想と合致するのである。

さて話を生涯に戻す。1929年、25歳の年はダリにとって重要だ。8月にシュルレアリストのポール・エリュアールが妻のガラを連れてダリのもとを訪れている。ガラは当時ダリより10歳上の35歳。これが2人の初対面だった。ポール・エリュアールという夫がいながら、ダリとガラは同棲を始める。ここからダリはガラというミューズに溺れていくのである。ガラはダリを知るうえで最も重要な人物だ。

女性恐怖症のダリだが、ガラには心を開けた。それは彼女の人間性がなせる技である。「ガラは絶世の美女というほどの容姿ではない」とはよく言われることだ。じゃあ何がダリを引き寄せたのかというと「人としての器の大きさ、優しさ」と「持ち前のマネジメント能力」だろう。緊張して笑いが止まらなくなったダリの頭を優しくなでる姿は恋人であり、母でもあった。10歳も年上の女性に惹かれたのはダリがマザコンだったことも関係するかもしれない。ともかくこの年から、ガラはダリにとってなくてはならない存在となっていた。同年にはガラに当てた代表作の1つ「大自慰者」を描いている。ガラと出会っていきなりヒット作を飛ばした。まさに彼女のMUSEとしての才能が光る。

「大自慰者」サルバドール・ダリ

1930年、ブニュエルとの2作目「黄金時代」が封切りとなる。この作品は前作以上の問題作で、上映中、ストーリーに怒った右翼運動家がスクリーンに爆弾をぶん投げた。もうほぼトムとジェリーの所業。その結果、1980年まで上映禁止となったというエピソードがある。ちなみにこの1件以降ブニュエルのアナーキズムはなりを潜め、ダリは彼と喧嘩別れをしてしまう。

同年、26歳のころにはポルト・リガドの港町にガラと住むための家 兼 アトリエを買った。今でももちろん残っている。

(画像はhttp://blog.livedoor.jp/thk_neo001/archives/1919892.htmlより引用)

順調なプライベートを反映するかのようにシュルレアリスム的表現の追求は進んでいき、1931年には歴史的名作「記憶の固執」を完成させる。俗に「やわらかい時計」といわれる作品だ。これはダリ自身のダブルイメージによって描かれている。

「記憶の固執」サルバドール・ダリ

ガラが食べているカマンベールチーズが溶けるのを見て、ダリは「……っ! 時計……っ!」と発想したらしい。というのも先述したようにダリはED(勃起不全)だ。固いものが柔らかくなるさまに過剰なほど反応する。時間は一定のサイクルで流れるむっちゃ固いもの。チーズと時計がダリの無意識とリンクしたわけだ。ちなみに中央の白い物体はダリの自画像であり「大自慰者」の岩と同じだ。この24年後に描く「記憶の固執の崩壊」では、自画像のモチーフはさらにとろけており、もうなんか、ねるねるねるねみたいになっている。ダリの「固いものが柔らかくなるさま」への執着を感じさせる。

その後もダリはガラのサポートを受けながらパリのピエール・コル画廊を拠点に活動を続ける。もうこのころにはシュルレアリストのなかでも代表格となっており、パリだけでなくニューヨークやベルリンからも個展のオファーがきていた。両国ともダダ運動が盛んだった地域なので、シュルレアリスムにも過敏だったのだろう。またその背景にはガラの活躍がある。彼女は恋人だけでなく、マネジャーとしても大奮闘していた。

このころのダリの多彩さが伝わる作品がこちら。

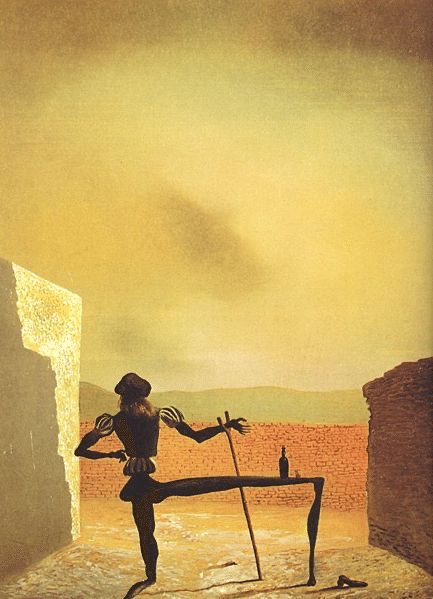

「テーブルとして使われるフェルメールの亡霊」サルバドール・ダリ

1934年、30歳のころの作品である。ぱっと見て「ダリの絵だ!」とわかる人はいないだろう。フェルメールに捧げる絵とのことで、シュルレアリスム的な技法を残しつつ、印象派風の油絵になっている。やっぱ真面目。実は理論派でめっちゃ勉強しているのだ彼は。

この絵を描いた1934年にシュルレアリストのタンギーとガストンが同席のもと、ガラと入籍する。おめ。ただしこっそり婚姻届を提出しただけで式は挙げていない。既に勘当済みだったにも関わらず、父親が反対してて言えなかったらしい。理由がやたらかわいい。ダリは30歳になっても父親に面と向かって逆らうことはできなかった。

ダリ30〜41歳まで〜シュルレアリスムからの卒業とドル亡者時代〜

1934年、結婚したダリはアンデパンダン展における50周年記念展に参加する。ただしこの展示会はシュルレアリストから参加を反対されていた。無視して出展したわけだ。このころからブルトンをはじめシュルレアリストと仲悪くなっていく。

その後もダリはアメリカのTIMES誌の表紙を飾るなど、もう完全に有名人になっていた。

撮影はシュルレアリストであり写真家のマン・レイである。

当時、基本的にはガラがイベント出展系のマネジメントをしていた。ガラはアーティストの名プロデューサー。秋元康並み。ほぼ秋元康。ガラはとにかく商業的な才能が秀でていて、皮肉なことにダリはシュルレアリストの基本概念から離れていく。

というのも、シュルレアリスムを立ち上げたアンドレ・ブルトンは「シュルレアリストは基本自分の内面とだけ向き合うニートやで」と宣言していた。そもそもシュルレアリスムは「他の誰かのために作品をつくる」という考えではない。ターゲットもないし、コンセプトもない。誰の発注も受けない。=仕事をしない。とにかく「考えることを放棄することで自分の無意識を作品にほ放出しよう」という考えだ。なので「売れたい」とか「売ろう」みたいな発想自体がないのである。

しかしダリはガラの商才をバックに、世界中で作品を売りまくっていた。ニューヨークで個展もやってたし、デカめのパトロンで詩人のエドワード・ジェームズもついた。またアメリカの富豪の集まり「ソーシャル・レジスタ」がダリのため大規模な個展・ダリボールを主催したりしている。

ダリはすでにニューヨークでもスターであった。ガラスのブラジャーをつけて個展に参加したり、潜水服を着て大型犬2頭と現れるもスーツの不備のせいで窒息しそうになったり(ターゲットは誰だよ)と、今の「やばい」印象が根付き始めたころである。

察するにやはり彼の生い立ちからのコンプである「自己承認欲求・自己同一性」が最も満たされていた時期だろう。彼はお金と人気で自己肯定感を高めていった。そこにガラのプロデュース能力が加わった結果、世界中でダリはスターになった。

「メイウエストの唇ソファ」サルバドール・ダリ

「ロブスター電話」サルバドール・ダリ

もうめちゃめちゃキャッチーで売れようとしている。ダリは女性器をよくエビに例えるが、この場合のロブスターは完全に持つ部分の形状を意識したもの。唇ソファも同様で、作品のアイディアは完全にお客発信である。シュルレアリスムの発想法の逆なわけだ。もちろん、ガラのマネジメント戦術も影響している。

そして1938年、34歳にしてブルトンと喧嘩してシュルレアリスト協会から完全に離れてしまう。その決定的な理由は「ファシズムを否定しなかったから」だ。もともとシュルレアリスムの前身であるダダイズムはもともと中流階級の合理的な思考が起こした戦争に反抗するために発足した。シュルレアリストたちはその思想を持っており、基本的には「戦争反対!」と強く思っていたのである。ほんでダリに「お前もヒトラー嫌いよな!な!」と問うと「どっちでもええわ」と答えたためダリは追放されたのだ。

しょーもない。こんなんもう居酒屋で新聞片手に安酒飲んどるおっさんの言い争いやないか、と言いたくなるが、やはりこのころは特に芸術と政治の距離が近かった。またシュルレアリスト協会はブルトンの指揮のもと、一致団結しまくっていたので対抗意見を出しにくかったことも背景にあるだろう。

これはよくある理由だが、やはりそもそもダリとその他のシュルレアリストとでは画家としての考えに大きな乖離があった。ダリが去った理由とそのほかのシュルレアリストとの違いは以下の記事からどうぞ。

さて1939年、35歳にてにダリは「協会は抜けるけど、心はシュルレアリストだから」という石田純一くせぇ台詞を残してパリとニューヨークの両方で活動を始めた。当時の偏執狂的批判的手法やダブルイメージがアメリカでも受けていたのは確かだった。ダリの商業的な作品を見て、シュルレアリストたちは「Avida Dollars(ドル亡者)」といじっとる。サルバドール・ダリ(Sarvador DalI)のアナグラムになっているのがお洒落。

しかし1940年、36歳のころに第二次世界大戦が勃発。パリのボルドーに住んでた2人はアメリカのカリフォルニアに移住する。

「戦争の顔」を描くサルバドール・ダリ

このころから1948年くらいまでダリは絵画だけでなく自伝の執筆や写真、舞台装飾、服や食器などのデザイン、バレエ公演のプロデュースと、あらゆる仕事をこなすようになった。VOGUEの表紙デザインをしたり、ディズニーと映像作品を作ったりもしている。

すると絵画ファン以外にもダリの名は知れ渡っていく。そしてどの分野でもダリはダリ。バレエの演目はパラノイアだったし、カトラリーはグニャグニャだった。そして多くの分野で彼の創作は喝采を浴び、どんどん富と名声を高めていくわけだ。

1940年代のダリは、とにかくもう死ぬほど金を持っていた。しかし毎日のようにVIPの客人にぶっ飛んだ仮装をさせてパーティを開催しており、稼げば稼ぐほど出ていった。

見て、なにこの集い。もうこれパーティの域を超えてんだろ。妖怪大戦争よ。絶対こいつらと一緒に飲んでも楽しくない。話が合わん。もうなんか逆に魚民に連れて行きたい。

いっぽうそのころ主催者は猫にボトル飲ませとる。やたらでかいけど猫かこれ? チーターなんか? ほんでボトルの中は水かシャンパンかは分からん。浮かれすぎてチーターを酔わせとる時代。

ダリも金が好きだったが、どちらかというとガラがマジで金と性欲の亡者だった。ダリのプロデューサーであり、マネージャーとは先述したとおり。もうべらぼうに働かせて、自分は他に愛人を作った。後述するが、ガラは立派な性欲おばさんです。しかも若いアーティスト専門という文春に雇われてもおかしくない才能。

ちなみにダリと知り合う以前にはシュルレアリストのマックス・エルンストとも浮気をしていた。エリュアールがかわいそうで仕方ない。と言いたいところだが、ガラはダリと結婚した後もエリュアールとの関係を保っていたのでセーフ。

性欲を見抜いたのか、アンドレ・ブルトンは早くから「あの女半端なくやべえから近づくな」とシュルレアリストたちに警告していたそうだ。

しかしダリはそんなガラが好きで好きで堪らないので、このころから絵のなかにガラを閉じ込めるようになった。あと自分の妻が他者とセックスする様に興奮するタイプだったのでこれもセーフ。コンプが原動力となって成功したタイプだからか、ダリはマゾヒストなのだ。

ダリ41〜54歳まで~数学や科学分野への興味~

さて、戦争についてもダリの感性は働いた。特に広島と長崎に落とされた原爆を見て「すっげ! わくわくする!」と興奮したそうだ。日本人としては凄惨で忌むべき存在の核だが、ダリは「たしかに超怖い。でも原子力と量子力学の融合!科学のロマン!」と超ドキドキしていたのだ。

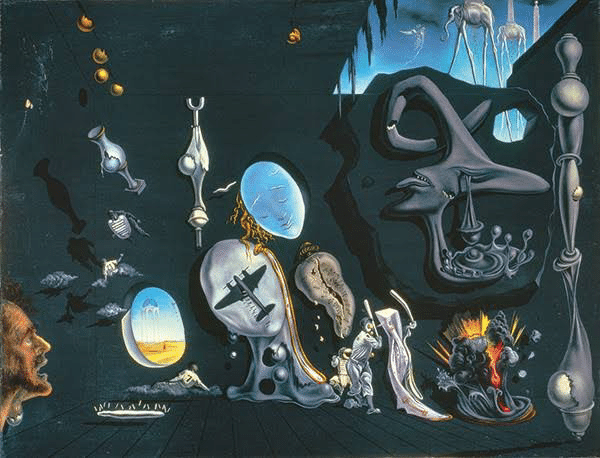

「ビキニの3つのスフィンクス」サルバドール・ダリ

「ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌」サルバドール・ダリ

終戦後、ダリ夫妻は1949年にようやくスペインのポルトリガドに戻る。ダリはこの辺りから科学や数学を作品に生かし始めた。「終戦後から科学分野に興味を持った」といわれることもあるが、20代のころに科学雑誌を小脇に抱えている写真も残っており、もともと好きだった説が濃厚。

「レダ・アトミカ」サルバドール・ダリ

ダリが化学にハマった背景にあるのは大きく分けて2つの要因。1つは「無神論」の裏付けになるからだ。ダリは父が無神論者だったこともあり、宗教に属していなかった。ダリにとっての神様は基本的にガラで、あらゆる宗教モチーフにガラが登場する。

キリスト教の教えは科学者にとっては「有り得ないこと」だった。そりゃそうだ。死んだら空から笛吹きながら裸体の子どもが降りてきて、天に昇るとかもうスーパーファンタジーで科学としては「よーわからん世界やな」といった具合なのである。

ダリは科学や数学などの理系分野でも、特に「DNA構造」に浸かっていた。人や動物などはそもそも宗教的に個の存在であり、生死なんてものは神の御手の上でなされるものだった。しかしDNAはそんなファンタジーをぶっ壊したのである。動物は誰もが染色体を持っていて、二重らせん構造こそが個性や遺伝を決める!と述べたのだ。これにはダリも超興奮した。

2つ目は「シュルレアリスムの考え方と通ずるから」だと思っている。これは私の持論だ。科学や数学などは基本的に人の主観はほぼない。基本的にデータ(数値情報)によって左右される。客観視された情報だけで論文を書く作業だ。シュルレアリスムは先述したとおり、人間の意識を取り除く作用が必要で大事なのは無意識・深層心理である。行き着く先は究極的に主観的なモノだ。しかし、意識(バイアス)を取り除くという意味では、シュルレアリスムと化学や数学の研究はとても近い。ダリの感性に響くものがあったのではないかと予想される。

1954年、ダリは自身の代表作である「記憶の固執」を崩壊させる。

「記憶の固執の崩壊」サルバドール・ダリ

タイトルのまんまだが、記憶の固執の各モチーフが分解されており、直方体となっている。ブロックは量子力学の影響を受けており、また原子核のイメージにもなっている。その後方の円錐はサイの角(ダリにとってサイの角は黄金比の円錐形だった)を意識しているそうだ。映画「ミッドナイト・イン・パリ」では「サイは好きか!サイはええぞ!」と喋りまくるおじさんとして登場したダリ。実際、サイのツノに恋をしていたのだ。ちなみに原題は「記憶の固執の崩壊が始まっている高度に着色された魚の目の染色体」であり、生物学的要素も含まれている。

また同年に「超立方体的人体(磔刑)」を発表。ほれキリストモチーフとガラが同居しとる。

「超立方体的人体(磔刑)」サルバドール・ダリ

このころダリは「原子力芸術論」という独自の理論を展開しており、科学と芸術の融合を為そうとしていた。簡単に言うとバロック絵画と数学を混ぜたような理論で、「超立方体的人体(磔刑)」はまさにそのモチーフになっている。科学と芸術は本来かなり相反するものであるが、同時に近いものでもある。例えば太古の昔に「ピタゴラス音律」があった。数学者・ピタゴラスが音階の法則性を発見したのは有名な話で、これは数学と芸術の融合である。デザインの1:1.6の黄金比なども、まさにその通りだろう。

ピタゴラス音律

黄金長方形

ダリは原爆の核に衝撃を受け、数学や科学の分野に進出したわけだ。そして1954年を皮切りにどんどん図形チックな作品を発表するようになる。

「最後の晩餐」サルバドール・ダリ

ダリは画業だけでなく、舞台演出や講演などもしていた。依然、財布の紐はガラが握っており、彼女のマネジメントあってこそのことだ。特に講演は毎年のようにしており美大などで「偏執狂的批判的手法」や「量子力学と芸術」に関する話をしている。そんな折、1958年にはようやくガラと結婚式を挙げた。ダリ54歳、ガラ64歳のときだった。

ダリ54~85歳まで~波乱の人生の総決算~

このころからダリは早くも人生の総決算をスタートし始めるように思える。1963年には「死んだ兄の肖像」を描いた。

「死んだ兄の肖像」サルバドール・ダリ

死んだ兄は大人の姿をしており、顔は赤と黒のチェリーでできている。ダリいわく赤は兄、黒は自分らしい。右の兵士は赤を槍でつぶそうとしている。ダリが59年間、死んだ兄の姿を自分になぞらえていること、また払拭できないことが表現された。

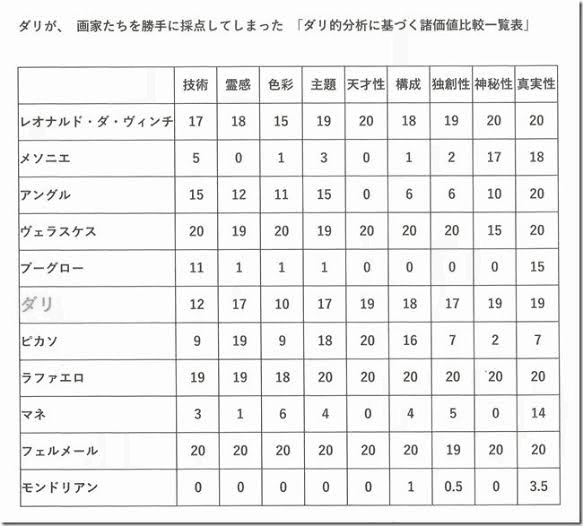

また還暦を迎えた1964年には名著「天才の日記」を出版。ダリのエッセイとなっている。この巻末では他の画家をダリが採点し話題となった。

フェルメールすごないこれ。ほぼ満点。ミルクボーイよコレもう。独創性だけ1点引いてるのが逆に怖い。反対にブグローとマネがぼろくそ過ぎて見てられん。こっちは第1回M-1グランプリのおぎやはぎ。そしてダリ自身は自分で5位に位置している。「意外と謙虚だな」とかよく書かれるけど、十分調子乗ってんだろコレ。

1965年にはニューヨーク美術館で「ダリの回顧展」が開催された。ダリはカタログを制作するなど、全面的に関わったものだった。同年には当時19歳のアマンダ・リアと出会い、付き合い始める。年の差42歳。カトチャニズム。アマンダ・リアはハスキーボイスのディスコスターで、性別が分からないことで有名だった(本人は女性と言っている)。ダリはアマンダ・リアに惚れきっていて「第二のミューズ」と公言していた。アマンダもダリに連れられて、芸能業界で顔が知れていき、トップスターの階段を上っていったのでwin-winである。

ただアマンダにぞっこんだっただけではなく、1969年にはガラのためにプボル城を購入。小さな村の大きなお城だった。写真は今のプボル城。

プボル城は基本的にガラの所有で、購入者のダリでさえガラの招待状がなければ入れなかった。このころダリはアマンダ・リアと不倫をしていたこともあり、ほとんど入れなかったという。ガラは1度プボル城に入るといじけちゃって数週間出てこなかった。ダリはこの時期にガラと会えなくなったことがショックでうつ病にかかった。もう本末転倒。一連の騒動がコミカル過ぎてウケる。

しかし1970年にはダリ劇場美術館の開館計画を発表。これもやはりダリの人生の総決算といえる大ニュースだった。

1974年にはダリ劇場美術館が開館。もちろん現存しており、今でもダリの作品を楽しめる。

この間、もう完全にガラとの関係は冷め切っていた。ガラは20代前半のロックシンガー、ジェフ・フェンホルトと不倫をしていた。カトチャニズム返し。これがガラの本当にすごい部分だ。彼女は70歳を超えても、なお若いアーティストからモテたのである。

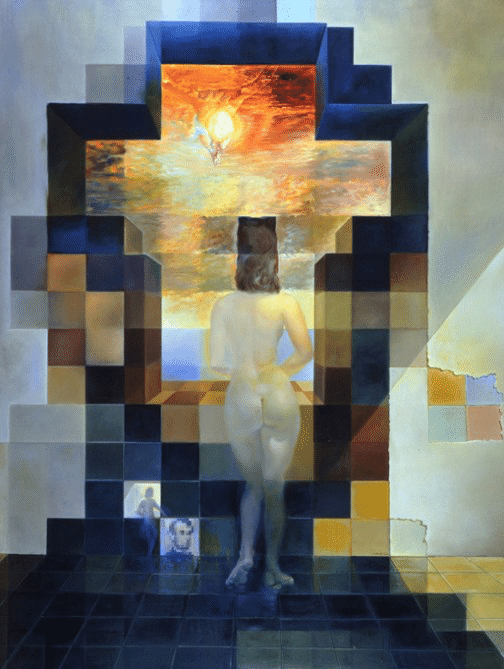

1976年にダリは最後期の傑作「リンカーンの肖像に変容する地中海を見つめるガラ」を描いた。

「リンカーンの肖像に変容する地中海を見つめるガラ」サルバドール・ダリ

ダリがこれまでやってきたすべてが詰まった一作。ダブルイメージ、立方体のキューブ、カトリック、ガラ、などダリを構成しきった1枚になっている。暗殺されたエイブラハム・リンカーンやキリストの磔刑を想起させる構図から、ダリはガラの死を恐れていたとされている。

1970年代後半から〜1980年にかけてダリの回顧展や、世界中でダリの美術館が開館される。ダリのファンは熱狂的であり、自分でコレクションを展示するという動きが見られた。

齢70を超えたダリはどう感じたのだろう。生きながら自分が歴史になっていく。動物から静物になっていく感覚があったのではないか。誇らしくもあり、寂しくもあるのか。まだ自分は創作を続けているのに、もう周りがまとめに入っているのである。そりゃまぁ生きる気力もなくすわ。

1982年、ガラが永眠。もちろんダリにとって彼女の死はショックすぎた。もともとダリはこのころ精神的に落ち込んでいたが、これがダメ押し満塁ホームランで、もう完全に廃人と化して自殺未遂を繰り返してしまうようになった。それとともに、ガラがいなくなったプボル城に引き籠るようになってしまう。

さらにそれまで財布の紐を握っていたガラがいなくなったことで、ダリは自身の生活に無頓着になり、誰彼かまわずお金を貸し、自分が借金まみれになった。

そんなぼろぼろの生活のなか、最期まで彼を支えたのは数学だった。彼は1983年に最後の作品「スワロウ・テイル」を描いた。

「スワロウ・テイル」サルバドール・ダリ

これはダリが当時「世界一美しい数学理論」と呼んでいた「カタストロフ理論」をモチーフに描いた油絵だ。カタストロフ理論はマジでよーわからん。ただ「折り目」「カスプ」「燕の尾」「蝶」「3つのへそ」の計7つの平衡面が存在するとされており、この絵では燕の尾やカスプ、それに積分記号が見て取れる。実はカタストロフ理論をちゃんと説明できるように文献まで買って読んだが、とうとう意味がわからんかった。すんません。超ムズイ。ダリってやっぱ頭いいんだなぁ(小並感)。

その後1985年にはノーベル化学賞を受賞したプリゴジンのカタストロフ理論で有名なルネ・トムとの議論を興奮しながら眺め、生きる気力を取り戻したといわれる。最後に残ったのは数学への熱い情熱だったのだ。

しかしダリはこのころ心臓の調子が悪く、1988年にはとうとう病院に搬送された。スペイン国王が見舞いにくるほど、やはりダリはスターだった。そして1989年1月23日、ダリは84歳で死んだ。最期は大好きだったワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」のレコードがかかっていた。

まとめ:キーワードで紐解くダリのすべて

ダリって変なやつ!と思われがちだが、どうだろう。こうして見ると「けっこうまともやん」とは思わないか。じゃあ最後にもっとまともなやつに見えるように、キーワードで総決算していこう。

兄の生まれ変わり

いやもうこれがすべてでしょ。存在を認められなかった幼きころのコンプがダリの承認欲求をくすぐり、奇行に走らせたといってもいい。

梅毒攻撃と女性恐怖症とED

ほんで同時期のこれね。毒親を持ってしまったがばっかりにセックス恐怖症になってもうた。わけです。

マザコンでシスコン

マザコンでシスコンだったが故にガラに惹かれたのかもしれない。難ありの少年時代である。

シュルレアリスム

正直もうフロイトにハマるのは運命的だったし、これだけ自分の精神世界に没入する人はそりゃシュルレアリスムにハマるのもうなずける。

ガラ

性欲爆発おばちゃん。ほぼ木嶋佳苗だよねもう。ガラは当然ミューズだったけど、それ以上にプロデュース力やマネジメント力に長けていた。彼女なしではダリは生活すら危うかった。

金の亡者

アビダダラーね。シュルレアリスム追放によって存在意義をなくしたダリは金で承認欲求を高めていた。その背後にはガラのマネジメントあり。

科学・数学とカトリック

最終的にダリが崇拝し、心酔したのは核であり科学、そして数学だった。その背景には無神教である自身の生い立ちが影響している。

ダリは変だけど普通の人生だよ

学生のころ横尾忠則の自伝でダリとガラに関する記述を読んだが、そのときは「なんて変な夫婦だ」と思った。

横尾がカダケスのダリん家を訪ねたら、約束より4時間も遅刻した挙句「俺の絵、好き?」と聞かれ「好きだ」と答えると「あっそ、俺はお前の絵が嫌いだわ」と言われたらしい。めげずに「写真撮っていい?」と聞くと「この前さープレイボーイのカメラマンが来たけど1セントもくれなかっただわ。だからダメ」と言われて腹が立ち、帰りしなにガラに「あたしと寝ない?」みたいなこと言われた。

というエピソードだったと思う。この話だけを聞くとマジでドラッグ付けの猟奇的夫婦なんだけど、ちゃんと人生を追いかけると分かる。承認欲求が奇行癖をつくり、女性恐怖症がフロイトへの興味につながり、フロイトがシュルレアリスムに呼び込み、シュルレアリスムとマザコンがガラと引き合わせ、ガラがダリをスターに仕上げた。

ヤバいやつになるべくしてなったのだ。むしろガラの生涯が気になる。なんで若いアーティストばかり食い漁るのか。そしてなぜあんなにモテるのか。「ガラの生き方」みたいな連載をViViとかでやったら、ばちくそ売れそうなんだが。しかしやはりあのダリをコントローできるのは彼女だけなのだろう。

いやしかしダリはやはりコンプが深くて面白い。というか実はシュルレアリストがみんな興味深いのではないか。まとめるのが楽しかったので、次はクレーの紹介とかしようかな……。最後にダリの生き方がとてもよく分かる名言を2つ書いて終わろう。

「毎朝起きるたびに、私は最高の喜びを感じる。『サルバドール・ダリである』という喜びを」

「天才になるには天才のふりをすればいい」

あ!アカウントをもう1つ作りました。

絵画やマンガ、アニメ、文学、音楽などなど、カルチャーについて気軽に知ることができる情報チャンネルです。ぜひちょろっと覗いてみてください。

https://note.com/culturechannel

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?