【鳥獣戯画展も!】鳥獣戯画の解説文!作者不詳・日本初の漫画が意味することとは?

漫画とは日本の重要なカルチャーであり、私のような日陰で生きる民族としては、特に生活に深く関わってくるクリエイティブの1つだ。

毎週のように漫画を読んで爆笑し、漫画を読んで号泣する。漫画によって誰かとつながって、漫画について話しながら生きてゆく。我々はもはや漫画を単なるエンタメとは見ていない。漫画がない世界なんて考えられない。息を吸って吐くようにページをめくって絵とセリフを味わいたい。

そんな、つい人を熱くさせる漫画の世界だが、皆さんは日本で初めて描かれた漫画をご存知だろうか。それがかの有名な「鳥獣戯画」である。

今回はそんな日本の漫画文化の先駆けとなった「鳥獣戯画(鳥獣人物戯画)」について、そのミステリアスな世界をどーんと語っていこう。なぜウサギやカエルが擬人化されるに至ったのだろうか……。その答えは今だに判明していないのである。

鳥獣戯画が作り上げた「漫画」というジャンル

「漫画」と聞くと、吹き出しがあってコマ割りがあって、トーンが貼ってあって……というイメージがある。しかし実は漫画の定義はもっと広い。

「漫」は「そぞろ」とも読み「全然きっちりしてない〜ゆるゆる〜」みたいな意味がある。「画」はまんま絵のことだ。つまり漫画の基本は「ゆるっとしたユーモラスに描かれた絵」となる。そう。ストーリーのあるなしに関係なく、そもそもは「遊びがある絵」みたいなのが漫画だ。以下のカリカチュアの記事では、近代マンガに至る背景を紹介していますのでぜひ。

この前提があったうえで「鳥獣戯画は日本で初めて描かれた漫画」が成立するわけだ。では「なんでおもしろい絵を描こう」なんて思ったのか「いったい誰が描いたのか」などに迫っていこう。謎だらけでまったく分からないんですけど。

鳥獣戯画のおもろさは「謎」にあり

全長44m32cmという横長の絵巻「鳥獣戯画」が描かれたのは12〜13世紀くらい。つまり平安時代末期から鎌倉時代前期にかけて描かれた。鳥獣戯画のおもしろいのは1,000年経ってもまだ謎が解けていないところにある。めちゃんこミステリー。

以前に書いた文学史でも軽く触れたが、奈良〜平安のころは今でいうキュレーションサイトの全盛期で「日本の文化をいったん整理しよう」という感じ。風土記や民俗記などが流行っていた。

文学だけじゃなくて絵画もやっぱり当時の生活ぶりや言い伝えを描いたものが多い。

じゃあなぜ急にウサギやカエルが出てきて、人間そっくりに動いているのか。それがまだあんまり分かっていない。たしかに鳥獣戯画は人間の生活を書いているものではあるが……。はて、どうして鳥獣化して風刺にしたのか。

その背景が分からないのは「作者が確定していない」という理由がある。作者がわかれば、まだ人物史からメッセージ性・交友関係が判別しそうなものだが、いかんせん誰が描いたか分からないので、いよいよ迷宮に入っちゃってるのだ。

一説では当時の戯画のプロ・鳥羽僧正覚猷ではないかといわれるが、その証拠はなく、どうやら複数人で描いているのでは?という説が濃厚である。1つの作品を複数で作る、ハリウッド式の作り方だ。

しかしマジでなぜ急に風刺的な絵を描いたんだろう。なんか考えれば考えるほど、急に世にも奇妙な感じがしてくる。

甲乙が鳥獣で丙丁が人物という答え合わせ形式

鳥獣戯画の正式名称は「鳥獣人物戯画」だ。その名の通り、ウサギやカエルが戯れているだけじゃなく、ちゃんと人物も描かれている。「甲・乙・丙・丁」の4つのテーマで構成されているのだが、これがおもしろい。甲乙丙丁の内容は以下の通り。

甲では動物がまるで人間のように描かれている。私たちがよく知ってるウサギやカエルの絵は甲に収録。乙ではあんまり日ごろ見ない「虎」とか「ライオン」とか「鷹」とか最終的にはモンスターハンターでお馴染み「麒麟」などが描かれた。

後半の丙からがおもしろい。甲でやっていた動物の動きを当時の人に置き換えて描いている。丁はもっと位の高い宮廷の歴史、また流鏑馬などの様子を描いた。

甲と丙はそのへんの動物と人で、乙と丁は格の高い動物と人で描かれているわけだ。

いや普通だったら先に人じゃない? 見本つくってから崩すのが王道じゃないか。この世はアハ体験だろう、と。でも鳥獣戯画の場合、先に崩してからあとで答え合わせみたいな感じになっている。

これはおもしろい。すごくエンタメチックで、なんか脳トレゲームみたいだ。この独創性に鳥獣戯画の価値を見出すファンもいる。しかしおそらく結果的に生まれた構造なのではないか。

なぜならおそらく甲乙と丙丁の間には100年のブランクがあるのだ。甲乙は平安時代に、丙丁は鎌倉時代に書かれていて、しかも筆致を見るにまったく違う絵師が描いている。意思を持ってこの構造にしたというより、鎌倉時代に甲乙を発見した人が「なんやこのかわいい絵は! 二足歩行のウサギとカエルとかウケるww」と後から書き足したんだろう。めちゃめちゃ考察されているが、意外と事実はそんな単純なものなのである。

令和でも愛される鳥獣戯画の代表的なコマを紹介

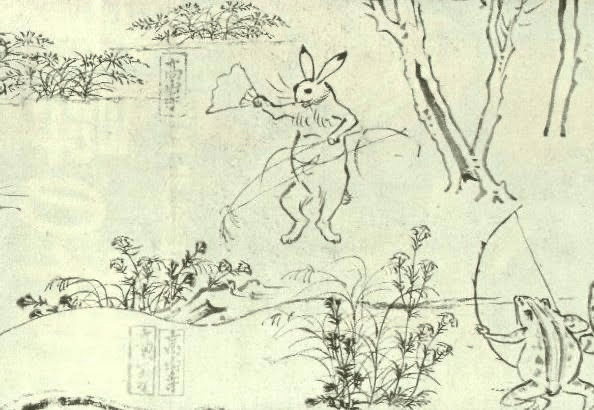

鳥獣戯画の素晴らしいのはいまだにファンが多い(しかも若年層に)ことだ。いま観てもユーモラスで可愛らしいもんな。ちなみにおそらく最も有名な場面はこの「相撲」だろう。

いつ見てもこのウサギの負けっぷりがたまらん。完全に後頭部をヤっちゃっている。これ決まり手なんなん? 地震? どんだけ投げたらこんな転ぶんだこれ。そして取り巻きのカエルたちが爆笑しているのが腹立つ。左下のカエルとかこれもう笑いすぎて嘔吐してるよねこれ。

あとはこの「川下り」が個人的には好きだ。

すげえかわいい。たまらん。もう川を下ってないもんね。ほぼ全羽、しっかり溺れてるよね。あと上から飛び込むウサギがシュノーケリングスタイルなの笑う。「この時代の飛び込みって背面だったんだ」みたいな気づきも楽しい場面である。

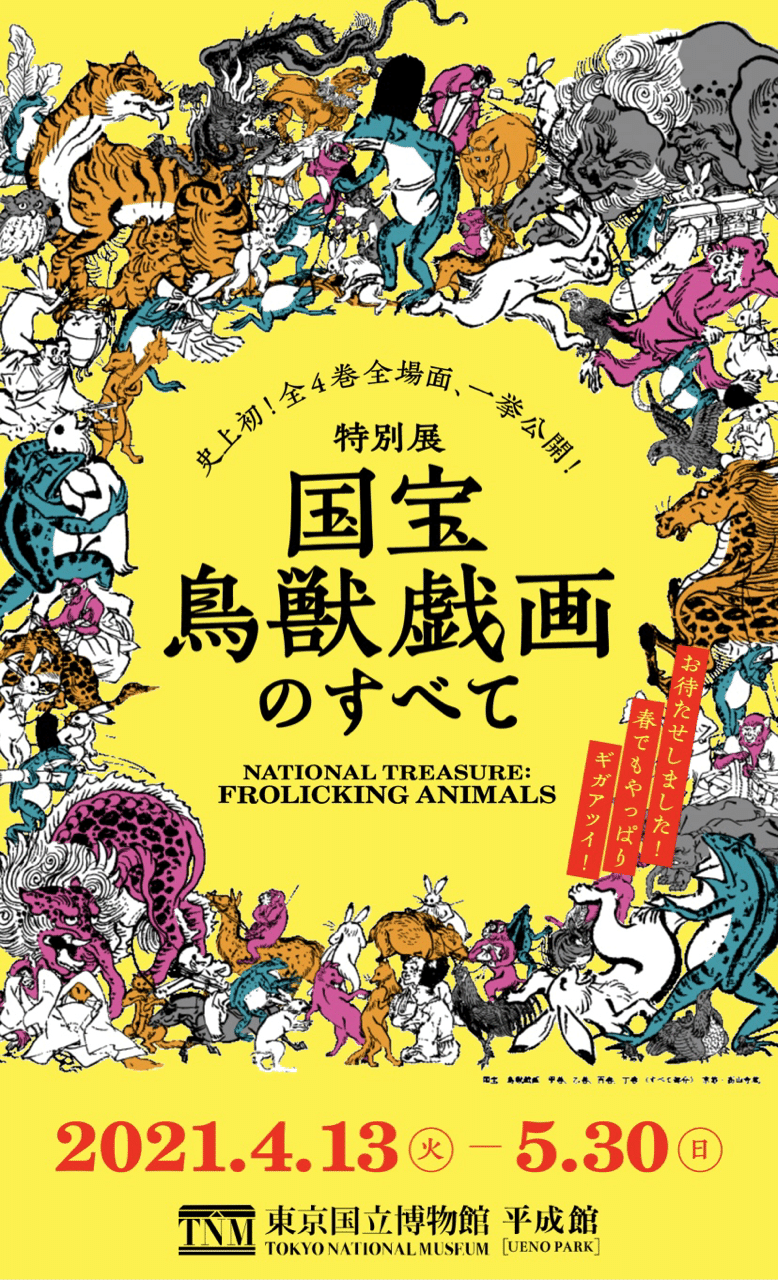

東京国立博物館で「国宝 鳥獣戯画のすべて」が4月13日からスタート

そんな鳥獣戯画の展示会「国宝 鳥獣戯画のすべて 」が2021年4月13日から東京国立博物館で開催決定となった。ほんとうは2020年の7月に開催予定だったのがコロナで延期になったかたちだ。

「鳥獣戯画のすべて」という、タイトルに嘘偽りなく、史上初めて甲乙丙丁の全4巻が公開される。44メートル以上の大作が全部見られるわけだ。めっさ貴重。

この展示は絶対盛り上がるはずである。今までは鳥獣のほうばかり注目されてきたが、これで「人物と鳥獣の対比」というこの作品の醍醐味が分かるようになるだろう。

もし興味を持った方がいたら、絶対見にいくことをおすすめします。そして作者不詳の謎を解いてきてほしい。いや意外と平安時代のそのへんのおっさんが「おもろ〜なんやこの絵〜」と鼻くそほじりながら描いたのかもしれん。

ぜひ現地で見て「どんな人がどんな顔をして描いたんだろう」と想像を膨らませてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?