オディロン・ルドンとは|「突然変異の幻想的画家」の76年の生涯

オディロン・ルドンの世界は明らかに異様だ。完全にまともではない。草花に眼があったり、クモの顔が人だったり、一つ目の化け物を笑わせてみたり……。

ちょっと頭がおかしい世界観ゆえ、アングラ・サブカル界隈から、しこたま愛されている画家だ。私も大大大ファンで、画集をいくつか持っている。

キャラクターが強いので、ルドンの作品は日本でも人気が高く、特に若い人にファンが多いイメージだ。その分かりやすいモチーフは、鑑賞者として見やすい。ルドンから絵画鑑賞の世界に入る人もいるんじゃないかしら。

今回はそんなルドンの絵画の魅力を、生涯を追いながら一緒に観ていこう。なぜあの時代に、あんなにもヘンテコなモチーフを描いたのか、そして何を表現したのかったのかを考えていこうではないか。

ルドンの生涯 〜孤独な生活を送る幼少期から植物との出会い

ルドンは1840年、フランス・ボルドーで裕福な家庭に次男として生まれます。本名はベルトラン=ジャン・ルドン。のちに名乗る「オディロン」は母親の愛称「オディーユ」から取られている。

ルドンは持病のてんかんがあったこともあり、生まれて2日目から父が経営するワイン農家の叔父に里子に出された。一方で長男は母親から溺愛されていたというから、あまりに悲しい。

ちなみにサルバドール・ダリも同じような境遇で、完全にマザコン化する。ルドンが母親の愛称を用いたのも、闇深めなコンプレックスがあったんでしょう。

しかも叔父からも歓迎されず、ほったらかしにされていた。この経験が彼の生涯に「孤独」をくっきりと覚えさせる。彼は家族にほとんど会えないなか、この地で11歳まで暮らす。てんかんの治療で10年以上も里子に出すだろうか。ネグレクトだろこれ。

彼はこのときに住んでいた、フランス・ペイルルバードの空と雲に魅せられたという。この地は建物もほぼなく、ぶどう畑が延々と続く。特に視界が広く映るような広大な土地だった。

ルドンはさらに友だちにも馴染めないまま、10代を送る。寄宿学校でも独りで本を読むなどする生活だった。彼はのちに詩や小説といった文学にめちゃめちゃ影響を受けることになる。また、素描では10歳で学校で賞をもらうなど、すでに絵画にハマっていたのが分かる。

本人はそのまま美術学校に進みたかったが、父親は建築方面に進ませたがっており、しぶしぶ建築で有名なパリの学校「エコール・デ・ボザール」の試験を受けた。ちなみに兄のガストン・ルドンは建築家として活躍することになる。父は食えない絵より、食える建築という、典型的なブルジョワ思考だったのだろう。

しかしルドンは試験に落ちてしまい、20歳からパリにて建築家として浪人生活に突入する。浪人生活のなかで出会ったのが、植物学者のアルマン・クラヴォーだ。彼は独学で顕微鏡を使って、草花の細胞や花粉を見ていた。

ミクロな世界を見たルドンはその世界に魅了される。そして12歳年上のクラヴォーとの姉弟関係を超えた友情は、この後も続いた。

アルマン・クラヴォー「植物学素描 挿絵」

また、同時にフランス語版のダーウィン「種の起源」も読んでいる。ちょうどダーウィンの進化論が出てきた時で「人は神が作ったわけじゃない。猿から進化したのだ」というパラダイムシフトが起きた時期だったのである。

この時期のルドンも「生物はなぜ存在するか」という哲学を探っていたんでしょう。「いや、建築やれよ」とスリッパで頭叩きたくなるが、親のエゴで習わされた建築よりも「生物」のほうが、ルドンには大事だった。

そんなちょっと不真面目な浪人生活を送っていたので、1862年、22歳でエコール・デ・ボザールを再度受験するも落ちた。そりゃそうである。

これで完全にルドンは建築の道を諦め、本格的に画家になろうと、1864年にレオン・ジェロームのもとで絵を学んだ。しかし「教科書をさらうばっかりでつまんない! 絵はもっと精神哲学っぽい表現だろう」と尖り切っていたので自主退学し、ボルドーに戻った。

彼は地元で放浪の銅版画家、ロドルフ・ブレスダンに入門。この人が初期のルドン作品にめちゃめちゃ影響を与えた張本人だ。ロドルフは「マイワールドを突き進んでいくぜ」という、ロマン主義の画家であり、暗い色を多用して、幻想的な絵を描いた。

ロドルフ・ブレスダン「魔法の家」

ロドルフ・ブレスダン「よきサマリア人」」

さっきの植物学者も独学の人だったが、またもフリーランスのアーティストのもとで修行をする。彼は元来、孤独な性質だったので、同じ先輩に共感したのかも……。いやそれ以上にブレスダンの緻密で神秘的な自然の世界に惹かれたのだろう。ここからルドンは、ブレスダンに倣って銅版画や石版画などを作りはじめた。

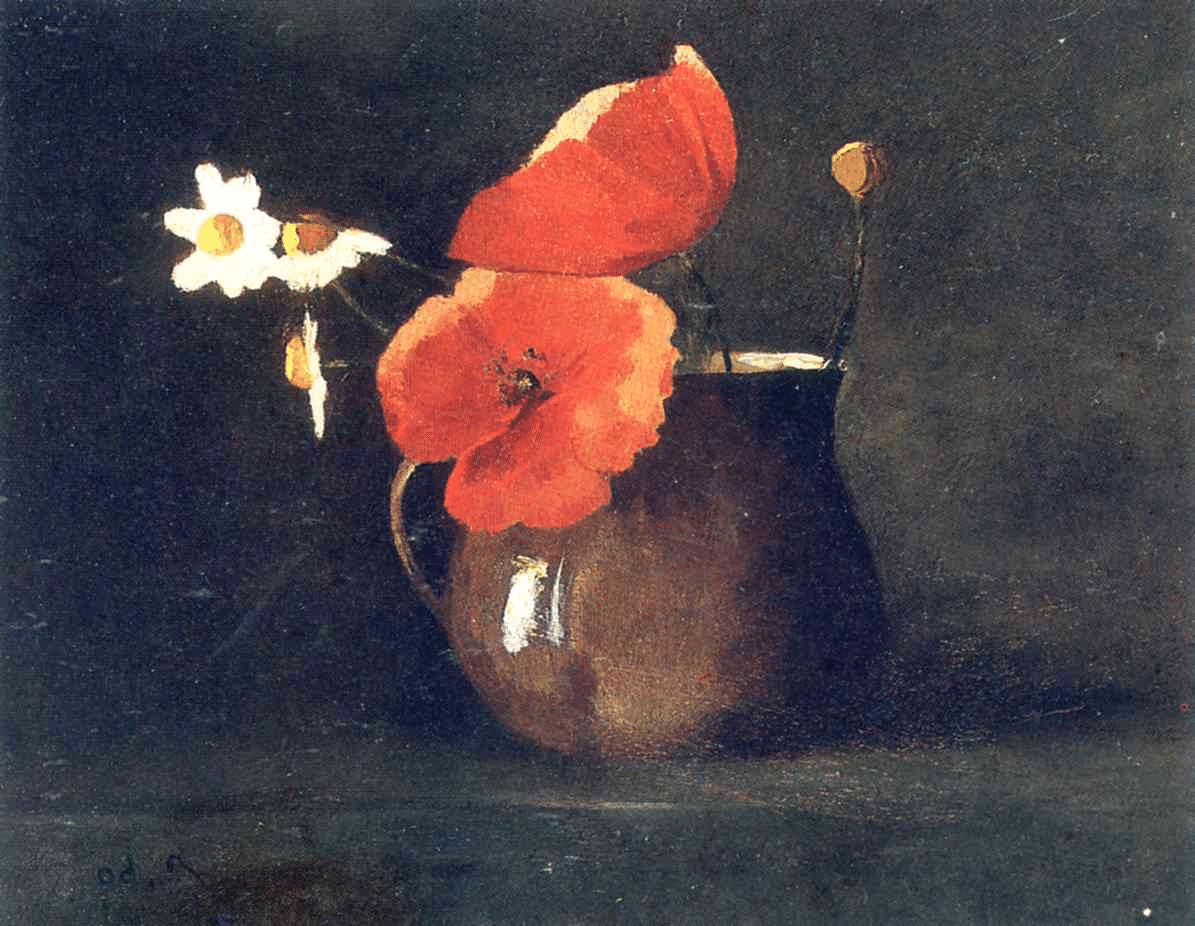

24歳では、もう1人のキーマンに出会う。それがバルビゾンの七星の一人・コローである。バルビゾン派といえば、ひたすらフォンテーヌブローの自然をひたすら写実し続けた集団だ。

コローはルドンに「毎年同じ場所に行って同じ木を描き続けるといいよ」ということ。また「不確実なものと一緒に確実なものを置くと、絵が面白くなるよ」と説いた。

この言葉はルドンにとって金言だったに違いない。彼はコローの教え通り、24歳から30歳までは特に同じモチーフを描いている。

オディロン・ルドン「Flowers in green vase」

オディロン・ルドンの生涯 〜ちょっと怖いノワールの発表〜

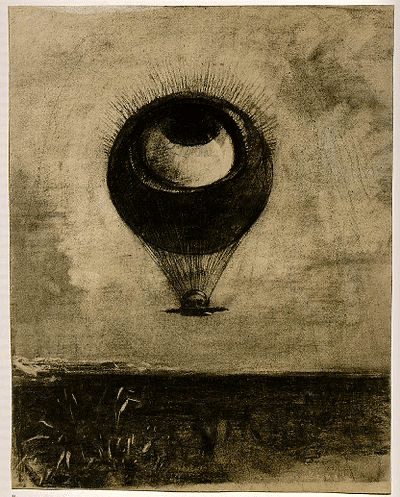

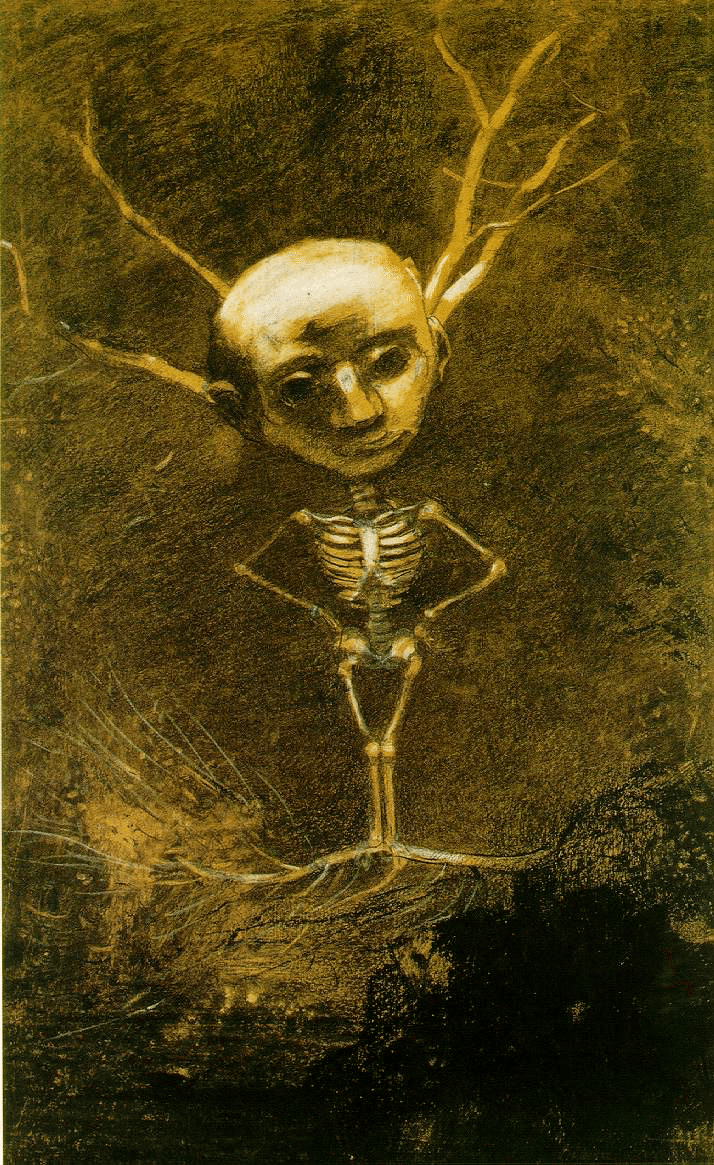

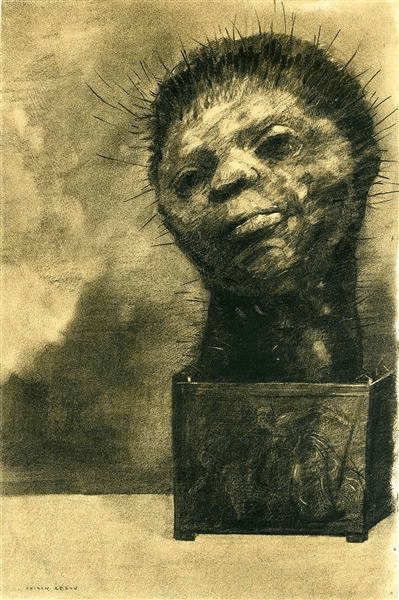

30歳にして普仏戦争が始まる。ルドンは徴兵されるも、病気にかかり1年で退役した。その後は作品をつくらない3年間を過ごすが、1874年、34歳で本格的に画家になるためにパリに引っ越す。そしてここで発表したのが「ノワール(黒)シリーズ」だ。ルドンの代表作となるシリーズである。

オディロン・ルドン「水の精霊」

オディロン・ルドン「眼=気球」

オディロン・ルドン「The Crying Spider」

オディロン・ルドン「森の精神」

オディロン・ルドン「サボテン男」

オディロン・ルドン「起源Ⅲ. 不恰好なポリープは薄笑いを浮かべた醜い一つ目巨人のように岸辺を漂っていた」

これらの作品をルドンは木炭で描いた。そして1879年には石版画集『夢のなかで』を25部だけ刊行する。

オディロン・ルドン「発芽」

オディロン・ルドン「孵化」

オディロン・ルドン「地の精」

これらの作品群は完全にロドルフ・ブレスダンの影響を濃く受けている。しかしもちろんそれだけじゃない。人体があしらわれている様は、ブレスダンの版画よりもっと不穏で恐ろしい。そして同時にちょっと笑えるのは私だけだろうか。

ルドンはこのころ作品に「起源」というタイトルを多用しているが、これはダーウィンの「種の起源」から着想したものだ。つまり顕微鏡で草花を見ていたときの心境が現れている。「自然界には山ほど細胞があって、それぞれが人間のように動いている」という発想があったのだろう。

だからこそ、ルドンは草花や虫にヒトの顔(特に眼)をつけた。自然はそれぞれ生きていて、しかも進化し続けることをルドンは知っていた。そして「ノワール(黒)」と名付けた。

そんな彼のノワールと、版画集「夢の中で」は、今見ても斬新だが、当時はあまり話題にならなかった。まぁ無名の画家ですし、25冊しか出てないですからね。親戚しか買えない。しかしこの時期から、ルドンはイラストレーターとして仕事を得るようになる。そして40歳で結婚をする。

ルドンの生涯 〜さかしまの表紙で一躍有名な象徴主義の画家に

そんなルドンの絵がはじめて、パリ中のみんなに認知されたのは1884年、44歳のころだ。「ブルジョワ階級をいじりまくる」という手法で人気になったジョリス=カルル・ユイスマンスの小説「さかしま」の表紙に抜擢されたわけだ。

日本では奇才・澁澤龍彦が翻訳している。私も大好きで、以下の記事でその愛を書いた。

この本のヒットによって「何この装画、花に顔ついとる。きもっ」と……というのは冗談で「素晴らしく象徴的な絵だ!」とガチでフランス中から賞賛されたのだ。ルドンの絵は多くの人に認知されることになった。

というのも、当時は国全体が裕福になっていた時代で、世間は「物質主義」に陥っていた。金や地位こそがすべて。千円札燃やして足元を照らすような成金野郎が増えに増えたわけです。

とにかく目に見えるものがすべてだったので、写実主義とか印象派などの、あるがままを描く絵画が飛ぶように売れる。ダーウィンの「種の起源」とか「ヒトは猿から進化した」という超リアリズムですよね。

すると1890年代に入るころには、リアリズムが一周するんです。「物質主義とかもうやめよう。目に見えないものを見ようよ」となんかスピリチュアルなムーブメントが起きる。これが「象徴主義」。進化論を知ったうえで、みんなそれ以上のロマンを求めたわけですね。

めっちゃライトにいうと「占い好きがゲッターズ飯田の本を買う」みたいな感じ。目には見えない神秘的で、内省的なものを大事にする。

ルドンは象徴主義の代表的な画家として、人気を博すわけです。ルドンの「草花や虫などの世界の向こう側」に国民が惚れちゃったのだ。

オディロン・ルドンの生涯 〜50歳からノワールを捨てパステル調に〜

ルドンは「さかしま」で有名になったこともあり、若い画家たちから「ルドン兄やん!これ新作でっか?また素敵な絵を〜かないませんわ〜」とチヤホヤされだす。

しかしプライベートで大事件が起こる。1886年に待望の長男が生まれるも、わずか半年で亡くなったのだ。

もともとノワールという不安を掻き立てるような絵を描いていたルドンは、このあたりで、さらに陰鬱とした表現になっていく。

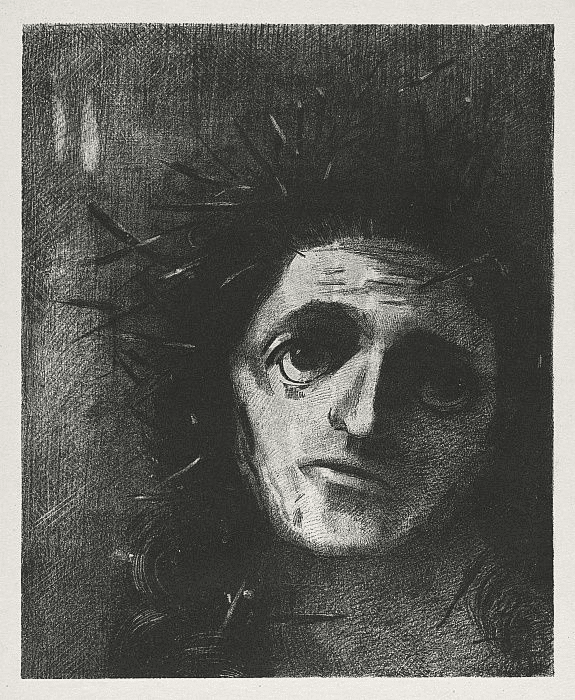

オディロン・ルドン「キリスト」

オディロン・ルドン「聖アントワーヌの誘惑」

しかしその3年後・1889年に次男のアリ・ルドンが誕生すると、ルドンの絵はガラッと変わった。陰鬱なノワールを捨ててしまい、人が変わったかのようにパステル調になっていく。1890年の「目を閉じて」でルドンは作品に色を取り入れはじめている。

オディロン・ルドン「目を閉じて」

オディロン・ルドン「アリ・ルドンの肖像」

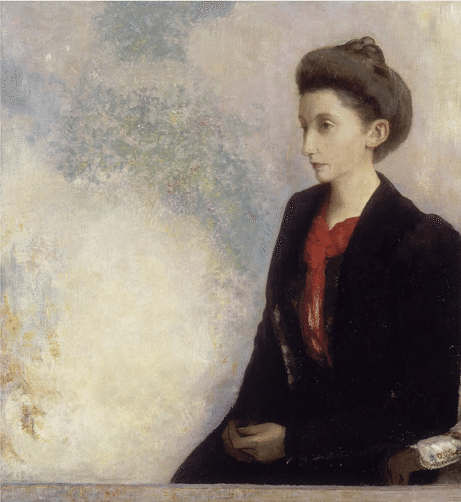

オディロン・ルドン「アルチュール・フォンテーヌ夫人」

オディロン・ルドン「花雲」

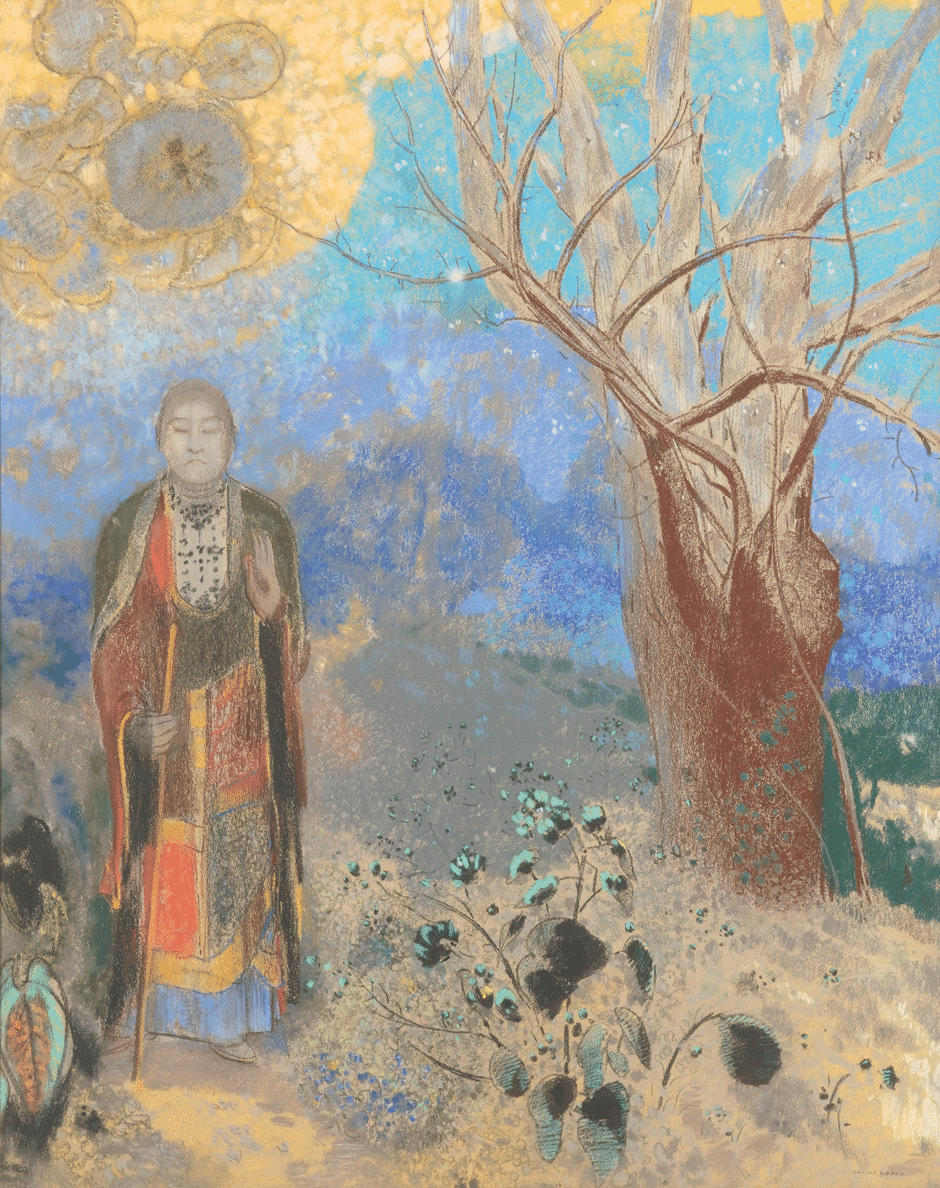

オディロン・ルドン「仏陀」

オディロン・ルドンの生涯 〜装飾絵画から抽象絵画、そして晩年期の総決算へ〜

またこのころは「仏陀」に代表されるように、仏教・ヒンドゥー教にも影響を受けているのがわかる。長男の死と次男の誕生を通して、彼はある意味で精神を強化した。50歳にして呪いから解き放たれ、明るい世界に入っていくのだ。

作風をガラッと変えたのを見ても、後輩画家たちは「あら、兄やんイメチェンでっか!きれいでんな〜」と持ち上げ、ルドンはいろんなグループ展でゲスト枠として招待されていた。

そして1900年、還暦を迎えてからはまたも作風を変え、今度は抽象絵画の世界に入っていく。抽象絵画に関しては、以前カンディンスキーの記事でも紹介した通りだ。

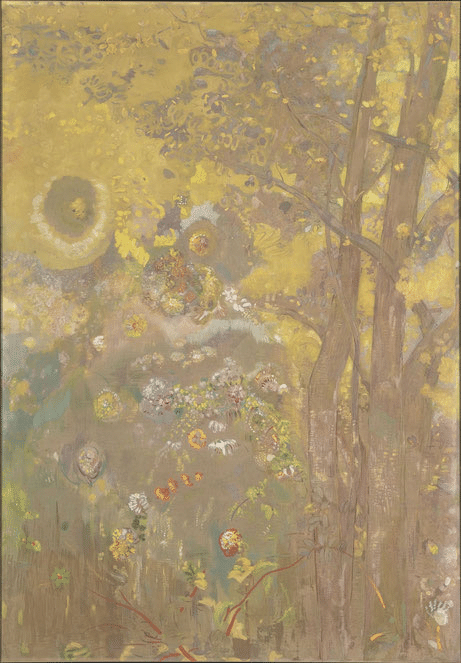

オディロン・ルドン「黄色の背景に樹々」

オディロン・ルドン「ドムシー男爵夫人」

オディロン・ルドン「グラン・ブーケ」

人間の精神哲学にのめり込んでいたルドンが抽象画を始めるのは、ある意味あたりまえだろう。その後、1910年代に入ると、まるで自分の人生の総決算をするかの如く、過去の象徴的な絵画と、50歳以降のパステル絵画を組み合わせるようになる。

オディロン・ルドン「夜」

オディロン・ルドン「パンドラ」

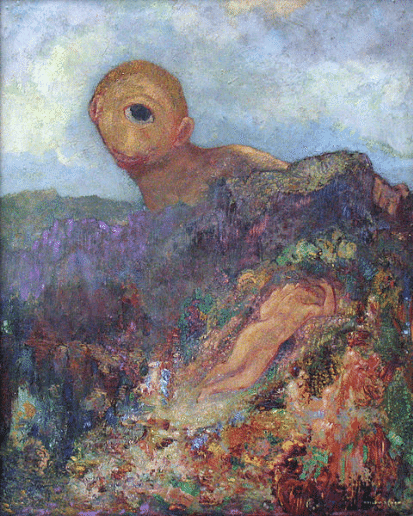

オディロン・ルドン「キュクロプス」

そしてオディロン・ルドンは1916年、肺炎によって76歳で他界する。未完の遺作となったのは「聖母」を描いた絵だった。生命にただならぬ興味を持ち、ユーモラスに生物を描いてきた画家は、自分の死期を悟っていたのだろうか。

オディロン・ルドン「聖母」

50歳を境に"内"から"外"に目を向けた奇才・ルドン

ルドンといえば「ノワール」があまりにも有名。冒頭でも紹介した通り、アニメやマンガ好きのサブカルたちにも人気の画家だ。クモや草花に人間の顔が描いてあったり、サイクロプスが笑っていたり、どこかエンタメちっくでユーモラス。とにかく絵としてのキャラが強いため、若い人のほうがファンが多いかもしれない。

しかし、こうして人生を振り返ってみると、彼のノワールはまったく他者に視線を向けておらず、むっちゃ内省的なのが見て取れるだろう。幼いころからずっと孤独に生きてきた彼は、何十年も「マイワールド」で暮らしていた。

しかし1890年、50歳以降では急に色鮮やかになり、抽象的になるわけだ。躁鬱なのか? というほど人格が変わっている。次男が生まれて、心が明るくなったことは理由の1つだ。しかしこれは彼が売れっ子になったことも、作風を変えた背景にあったのだと思う。

草花を鮮やかに描くことで写実性が増し、より見やすくなった。事実、彼はこの時期から肖像画や、装飾画の仕事が増えている。「誰かのために絵を描く」という喜びを覚えた結果、絵に色が付いたのではないだろうか。自分の内から外に描く対象が変わったのである。

しかし、ルドンは最後まで一貫して草花などの自然の生命力を描き続けた。そして「自然のなかに見えないものを見る」という象徴主義的な発想も変わらなかった。

白黒とカラフル。真逆の表現なので、観る人によって好みが分かれるだろう。さて、あなたは内省的なルドンと、社交的なルドンのどちらがタイプだろうか。(ベンザブロックみてぇな締めですんません)。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?