【イベント採録・前半】「制度設計、実態調査、日本映画のこれからを考える2」

2022年5月27日、Japanese Film Projectによる第2回目のシンポジウム「制度設計、実態調査、日本映画のこれからを考える2」が開かれました。司会は小西美穂さん(関西学院大学特別客員教授)。白石和彌さん(映画監督)、木下千花さん(映画研究者・京都大学大学院教授)、神林龍さん(労働経済学者・一橋大学経済研究所教授)、JFPから近藤香南子(元助監督)が登壇しました。イベントの内容を採録を致します。(以下敬称略)

アーカイブ視聴はこちらから

映画界の性加害を受けて

小西:今夜の議題は「実態調査と制度設計」です。

昨今、映画界の性加害や労働環境の問題が顕在化し、連日テレビや週刊誌で取り上げられるようになりました。これらの課題を解決するには、「どういった制度や調査、アクションが必要なのか?」を議論していきます。

まず、主催であるJapanese Film Project(JFP)メンバーの近藤香南子さん。そして、積極的に撮影現場でのハラスメント対策に取り組む映画監督の白石和彌さんです。

白石:いろんな方々が声を上げてくださって、昨今、日本の映画界が過渡期に来ているのかな、と強く感じています。少しでも、今後の日本映画をよくできたらという思いで参加することにしました。

小西:今回の主催JFPの近藤香南子さんです。近藤さんはもともとフリーの助監督だったと伺っています。

近藤:私は子どもができて、12年前に撮影現場を離れたのですが、大学生の頃から映画の装飾部や小道具を、卒業後は助監督として小さな作品から東宝などの大作まで、一通りサード助監督としてお仕事していました。

当時からハードな労働環境が問題だと思っていましたし、一緒に働いている人たちも「どうしたらいいんだろう」と話していましたが、12年経っても状況が変わってないと感じます。そんな時、昨年JFPが行った1回目のオンラインシンポジウムを見て、「自分が現場で経験したことから伝えていけるものがあるんじゃないか」と思い、JFPに参加しております。

小西:本題に入る前に、昨今、映画界での性被害が浮き彫りになってきました。現場の最前線にいらっしゃる白石監督、どのように受け止めていますか?

白石:最初に聞いたときは衝撃を受けたというか。日本でも実際にこういうことをしている人がいるんだということに、強い怒りを感じました。声を上げてくださった方がいるから、今の流れがあるので、その方たちを孤立させずにみんなで声を上げて守るということが重要ではないかと。こういうことが起こると、いろんな形での報復が心配されるので、絶対に許してはならない、というように強く思いましたね。

小西:重要な視点だと思います。近藤さんはどのようにお感じですか?

近藤:最初に声を上げてくださった方々、続いて声を上げている方々の勇気に感謝するとともに、告発をしても、何か救済されたわけではなく、皆さんはまだ痛みの中にいらっしゃると思うので、寄り添いながら、どうしてここまで見過ごされてきたのか、私たちは見て見ぬふりをしてしまっていたんだろうか。そういう構造が起きたのはなぜなのかを見つめ直して、起きないようにJFPでも調査をもとに推し進めていけたらなと思っています。

小西:本日の進行です。JFPが実施した実態調査をジェンダー格差、そして労働環境に分けてご紹介いただきます。映画界の実態が少し見えたところで、次に、どうすればこれらの課題を解決することができるのか、制度設計について、議論していきます。

続いて、こちらの方をご紹介します。京都大学大学院人間環境学研究科教授、そして日本の映画産業や映画文化に貢献した女性の活動や作品を発掘し、紹介していくプロジェクト「日本映画における女性パイオニア」も昨年公開されています。木下千花さんです。

木下:私は日本映画史を研究しておりまして、特にジェンダーと映画の関係から、まず#MeeToo運動にも興味を持ちまして。ちょうど、2018年ぐらいなんですけど、日本にはどうしてあんまり運動が起こらないのかな、と考えていました。そこで、この3月に声を上げた方がいらっしゃって、それに対して映画研究者として、まずその性被害、加害に対して抗議し、声を上げた方へのサポートするいうことで声明文を発表しております。私たち研究者は現場を知らない人が多く、私もそうなんですが、何か貢献することができればと。今日はいろいろ皆様のお話を聞いて勉強したい、ということもあって参りました。

私は今まで研究してきたのが溝口健二監督で、もちろん素晴らしい映画の作り手である一方で、映画演出におけるパワハラが神話化されて、これでこそ良い映画ができるみたいな時に一番名前が挙がる人でもあるんですね。2006年に本を書いたときに、なかなかそこまで考えられていなかったところがあるので、現場のお話も聞きながら、そのあたりについても考えを深めていければなと思います。

低い女性比率、職能団体でも

小西:では最新のジェンダー格差の調査結果を見ていきましょう。

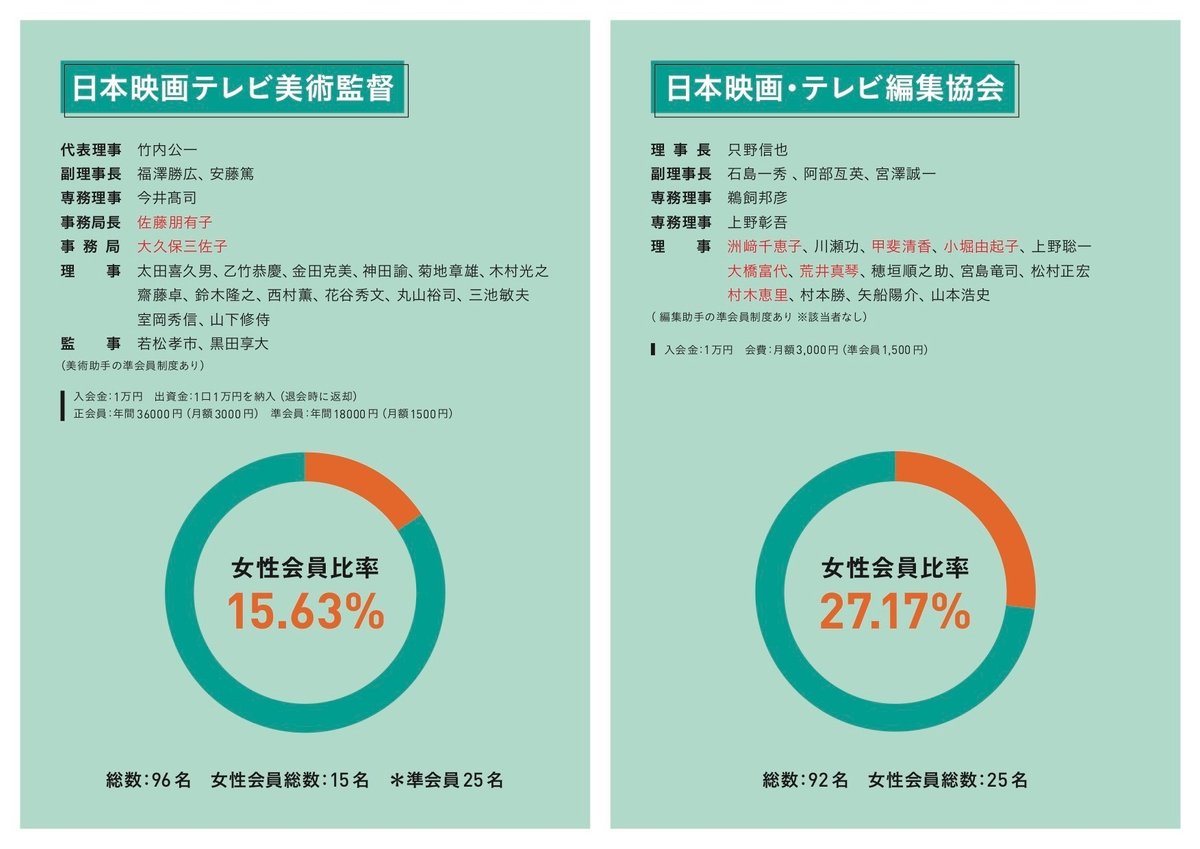

近藤:JFPでは、映画界の課題解決のための調査の一環として、映画界の職能団体、いわゆる日本映画監督協会、撮影監督協会という各現場スタッフ、フリーランスの現場スタッフの技師レベルの皆さんが入会している協会、そのジェンダーギャップをまず調査しました。

各協会は協同組合ということで、労使交渉を行うような労働組合ではありません。互助会ですね、会費を払って会員になり、季刊誌の発行、交流会や、技術的な情報共有、労務関係のフォローなどを行い、会員同士でサポートし合っている団体です。

日本映画監督協会は、女性や若手監督の多くが入会していないことがわかりました。任意で入りたい人は入る仕組みですが、白石さんも入っていらっしゃらないですよね。

白石:入っていません。知り合いの監督や先輩たちも沢山入ってるんですけど、入ってないですね。

近藤: HPで名簿も公開されているのですが、皆さんが名前を思いつくような女性監督はほぼ入っていません。総数555名に対して女性会員が26名と5パーセント以下の女性比率で、平均年齢が66.5歳となっています。他のどの協会もかなり女性比率が低いということもわかりました。

小西:監督協会、日本映画撮影監督協会、照明、録音などの技術パートはちょっと低めになっています。

白石:衝撃の数字ですね。

小西:入っていらっしゃらない方が多いとのことですが、実態はどうでしょうか?

白石:撮影現場の実感としては、例えば撮影部や照明部、美術部などパートに関しては女性の比率はこの数字より多いですね。ただ技師になり、立場が上になっていくに従って、圧倒的に少なくなっていくという強い印象を同時に持っているので、技師になって協会に入るとなると、こういう数字なのも強く頷けるというところはあります。

小西:なるほど。今おっしゃっているのは、ピラミッド型になっていっているというような構図ですよね。

白石:まさにそういうことですね。

近藤:撮影監督協会は青年部があって、助手が入れるシステムがあります。他の協会も用意しているんですけれども、入会されている助手の方はかなり少ない。現場を支えている助手の皆さんがどこかに所属して情報共有するところが全然ないということなんですね。

編集部、美術部や脚本となると、少し女性の比率が上がってきます。また、スクリプター(記録)さんはほぼ全員女性です。

小西:スクリプターさんがほぼ全員が女性というのは理由があるんでしょうか?

木下:トーキー映画に音が付いたときに導入された職種なんです。1930年くらいですね。その頃から伝統的にずっと女性の職種であるとなっています。ただ、例外的に松竹の大船撮影所だけは助監督がやっていたって言われています。徒弟制度でお師匠さんについて技術を学んで、一本立ちになってという形なんですが、なぜか女性であるという。これ海外もそうで、スクリプトガールっていう言われ方があるように、何ら女性でなければできない、ということはないと思うんですが、伝統的に日本の映画業界ではとりわけ女性が担ってきた職種になると思います。

小西:スクリプターさんというのは、映画の台詞などを記録するお仕事って理解したらいいんですか。

木下:現場の方が一番よくご存じだと思うんですが、台詞に限らず、このカットがどれくらいの長さで、その時、ビールはこれぐらい入っていたから、次のカットをもう一回撮るんだったら同じぐらいになっていけないとか、シナリオでどこを言い換えたとか全てを記録し、それを元に編集が行われます。まさに現場と、編集や音を繋ぐすごい重要な役割です。

白石:映画自体、伝統的に男性社会で男性の監督が多いのですが、記録さんは基本監督の横にいて、ここをこうしたいという編集部へのメッセージを伝える。まさに監督と現場のマネージャー的な意味合いもすごくあるので、女性の方がいいだろうみたいなニュアンスがあると思います。最近はCG関係など、スクリプターさんの仕事も昔より受け持つ部分が多くなっているという印象もあります。

小西:テレビの業界も上にいけばいくほど男性が多い職場で、タイムキーパーさんだけがほとんど女性なんです。何でなんだろうって聞いたことがあるんですが、昔は男性中心だったので男性の声ばかりで番組進行をやっていくので、タイムキーパーさんが女性の声だと目立って聞きやすいというストーリーを聞いた時には、男性社会の裏返しはこうして職場に出てくるんだなと思ったことがあります。

女性を意思決定層に

小西:そこでアファーマティブアクション(*積極的格差是正措置)について教えていただけるとありがたいんですが。

木下:日本映像学会という学会に所属していまして、研究者と、実験的な映画の作り手の方などが所属しています。そこで2020年から会長が齋藤綾子さん(明治学院大学)になりまして、大きな委員の三分野の長が全員女性になったんですね。今までほとんど女性が上に立つことがなかったんですが、やればできるということで非常に雰囲気も変わりました。でもそれを支えているのは、今世紀に入ってから、女性の研究者や作り手の底上げがされたので、人材が育っていたっていうことがあるとも思います。映画研究も男社会だったので、すごく雰囲気が変わりました。

小西:こうやって調査をして、数値化して可視化していくってことが重要ですよね。

近藤:もう一つ、日本映画製作者連盟というところがありまして、業界団体の一つなんですが、映画製作配給を行っている大手4社による団体です。ここに加盟している4社の役員の女性比率ですが、びっくりするほど少ないです。

日本映画の中でも意思決定層にあたるところですので結構衝撃でした。いま現場で女性が増えてきているということの先に、ここは直接つながっているところではないですが、本当にトップから変わっていくアファーマティブアクションの必要もあると思っています。

トイレがない、労組もない

近藤:JFPでは質的調査として、コラムも発表しました。白石さん、読んでいただけましたか?

白石:いや、もうめっちゃ読みました。映画界に入って27年経ってるんですが、もう全く変わってない。だから、今まで何も変えられなかった自分自身への悔恨もある。変わってないなっていうことと、女性目線ということで、いかに男性よりもつらい思いを現場でしていたのかっていうことを、全く実感できてなかった。ある意味ショックで、みんなそういうことを思っているのか、とすごく感じました。監督の立場からも、思うところが色々ありました。

小西:最初に「トイレがない」と。撮影現場にトイレがない、男性の場合は、その辺でちょっと用を足すっていうことができても、女性の場合は例えば生理のときに大変になると。それで女優さんが手を挙げてお手洗いへ行きたいってなったら、その便(*車)が特別に出るから、そこになんとか乗せてもらいたいというような声があったり。

近藤:もちろんスタッフにも、「トイレ行くよ」って声はかかるんですが、その時何かやっていることがあって、乗り遅れちゃうことがあるんですよね。いつもそういうわけではないんですが、本当に低予算の現場から大作まで、1個1個の作品で面白いくらい環境が違う。楽しいところではあるんですけど、たまにすごく辛いっていうときがあります。

小西:白石さんどうですか。そんな素晴らしい環境の所ばかりで撮影するわけじゃない、という現状とジレンマ。

白石:みんなが撮影環境をないがしろにしてるっていうことではなくて、与えられた状況の中で、例えば個室を取れるときは当然個室を取るんですが、時には山奥で撮影しなきゃいけないとか、山に登って山荘で撮影しなきゃいけない時とか、いろんな環境があります。その中でプライベートも作れない、っていうような状況はあります。現場レベルでは、できる限りのこともちろんしています。全部が全部とは言えませんが。

ハリウッドの作品で海外から来たときに、当然ハリウッドのスタッフはホテルに個室なんだけど、「日本のスタッフは雑魚寝で大丈夫ですから」って言って旅館に押し込められたと。日本のプロデューサーがそう言って、そういう環境を作ったとか、そういう話は最近は聞かないですけど、昔はよく聞いたりしていましたね。

小西:若い女性だけではなく、男性もそういう現場ではちょっと嫌だっていうようなこともあると思いますし、才能ある若い人たちがどんどん映画産業の中に入っていくことを期待するのであれば、改善すべきところが多々あるんじゃないかと思いますね。木下さん、アメリカの映画システムと比べてみると、どういうことが参考になりますか。

木下:アメリカももちろん全部が天国ではないですが、組合がある程度できていて、監督たちのディレクターズギルドがあります。同様に有名な脚本家組合のように編集や技師クラス以上の人たちの組合もある。その一方で、スタッフの人、いわゆるビロー・ザ・ラインと言われるIATSE(*国際映画劇場労働組合)いわゆるスタッフの組合が非常に強いということは聞きますね。その一方で、組合に入らない人たちを雇って映画を作ることも可能だし、例えば最低賃金や労働時間は、まず組合が交渉していて、その上で個々のケースについて交渉すると聞きます。全部が天国じゃないけれども、スタジオや組、ケースを越えて、横のつながりがあるというのは違うんだろうなと思います。

小西:日本には今、組合はないという話ですよね。

近藤:全くないわけではないんですが、企業の中であったり、いろんなところと一緒くたになっていて、実際に今現場で働いている人のほとんどが組合に入っていないのではないかと思います。

契約書、就業時間…ルールなき制作現場

小西:現場の声やニーズを束ねる土台になるところが乏しいという問題点が、木下さんのお話で浮かび上がってきました。

近藤:「映画制作現場の労働環境改善に向けたアンケート調査」として匿名アンケートを行っています。現時点で500名ほどの回答がありますので、500名時点で一旦区切って、途中経過を紹介していきます。

現在、先ほど紹介した映連や職能団体の皆さんを中心に、映像制作適正化機関と言って、2023年春から制作のガイドラインを決めて、守ったところに認定をする機関が立ち上がります。JFPでは、この適正化機関のガイドラインに沿ってアンケート調査を行っています。

小西:「労働環境問題が明るみになっているから、そういう組織を作って改善していこうよ」という取り組みの一環ではあるということですね。

近藤:はい。一昨年経産省で実施した実態調査のデータをもとに、業界内での取り組みとしてスタートしています。アンケートによると(この取り組みを)知っている人の方が少なくて、現場の人はほとんど知らなかったという結果です。ただ、この適正化という取り組みに関しては、「内容に賛同しているので、やってほしい」、「よくわからないけどやってほしい」っていう声が大半を占めました。自由記述欄を見ていると、「とにかく今何にもないから、何でもいいからやってほしい」と。とにかくルールを作ってくれっていう声がたくさんありました。

ガイドラインとして、「契約書の発行」、「1日の労働時間をどれぐらいにするか」、「週1日程度の休日を設けます」など、働きやすくなるようなルールが出されています。アンケートの回答としては、「やってほしい」という声が多かった。なぜなら、今全然ないから。

多くの映画スタッフが「契約書や就業時間の規則、休日の設定、相談窓口やハラスメント講習をやってほしい」と答えています。詳しい調査結果は、専門家の方々にも入っていただいて、調査報告として、オープンに公開していきます。

小西:中間報告で、これだけの数字が出てるんですけれども、白石さんどうですか。一般の人からすると映画スタッフが契約書もなしで働いているのには、ちょっと驚きです。

白石:ないですね。これに関してはないです。監督と脚本家の権利ということで、例えば音楽家とか、あとは一部主演クラスの俳優部くらいしか契約交わしてないんじゃないですかね。

小西:契約っていうのは労働時間とか。あと、そのお給料、これに対していくら払うみたいなのはさすがにありますよね。

白石:金額がいくらですというのは決めますが、労働条件に関しては監督契約の中では、多分明言されてないんじゃないですかね。

小西:驚きですね。木下さん、こういう現状はいかがでしょうか。

木下:コラムを拝見して、契約書が欲しいと思ってる人はすごく多いけれど、若いスタッフの方などは、「契約書頂けませんか」というと「面倒くさい子だ、うるさい子だ」って言われて、二度と話が来ないんじゃないかっていう恐怖心があるから言えない、というのが多くてとても印象に残っています。アメリカだとどの仕事でも、言わないと逆にバカにされるっていうところがあって、必ず「この条件はどうですか」とか「こう書いてください」というのが普通なんです。何かを言うと排除されるんじゃないか、というのは見えない大きなプレッシャーになってるんじゃないかな、温床になってるんじゃないかなって思いました。

小西:びっくりするほど未整備なんだなと思いますね。

【イベント採録・後半】に続く

▼「映像制作適正化期間(仮)」に関する詳細

【JFP年間サポーターのお願い】

一般社団法人 Japanese Film Project は非営利法人のため、継続的な活動に際し、資金繰りが課題となっています。JFPでは、映画界の労働環境・ジェンダー格差改善に向け調査活動を継続していくため、年間サポーターを募集します。活動に賛同し、応援の寄付をいただけます際は、下記より、ご支援いただけますと幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?