子供を産んだ後に収入が下がる現象(child penalty)を知っていますか?

産後モヤモヤしている頃、なにかの拍子に

"child penality(女性が子供を産んだ後に経験する収入の減少)"という言葉を知った。

これから子供を産みたい人は、知っておいて損はない知識であるし

また少子化対策のためにも、社会的に是正すべき事柄でもある。

私を取り巻く、働く環境の変化

私には子供を産み、母親になるというライフステージの変化と同時に

アメリカ移住という大きな変化があった。

医師免許は国家資格。

アメリカでは日本の医師免許は使えず

遠隔読影の仕事はできるが、円安傾向。

私の住むシリコンバレーは世界的にも物価が高いことで有名で

日本からの収入をUSドルに変えても、十分な額とはほど遠い。。

そして子供はやはりデイケアで

簡単にウィルスをもらい、熱発することもしばしば。

そんな時はいつも、私が仕事を休み、対応していた。

エンジニアで、大手の会社勤務。

収入も高い旦那さんに引け目を感じていた部分もあったと思う。

この状況を私はどう捉えたのか?

物事には全ていい面と悪い面がある。

【利点】

・誰かに謝らなくても、嫌な顔をされることもなく、体調の悪い我が子につきそうことができる

・旦那さんのおかげで、私の収入に関わらず、すぐに心配することなく、生活ができる

しかし、「しょうがない」と思いながらも、自尊心は傷ついた。

私は小さい頃から、自立した人間を目指して生きてきたのだ。

医師3年目からバイトをしまくったおかげで

また、独身貴族だったおかげで

羽振りのよかった私であったが

37歳で予想外に経済的に自立できていない状態となり、これが私には苦しかった。

そんな中、"child penalty"という言葉を知る

最近は落ち着いてきたので、書いていないが(笑)

私は産後に「男女不平等だ」というような内容のブログ記事をたくさん書いている。

そんな中で、知った"child penalty"

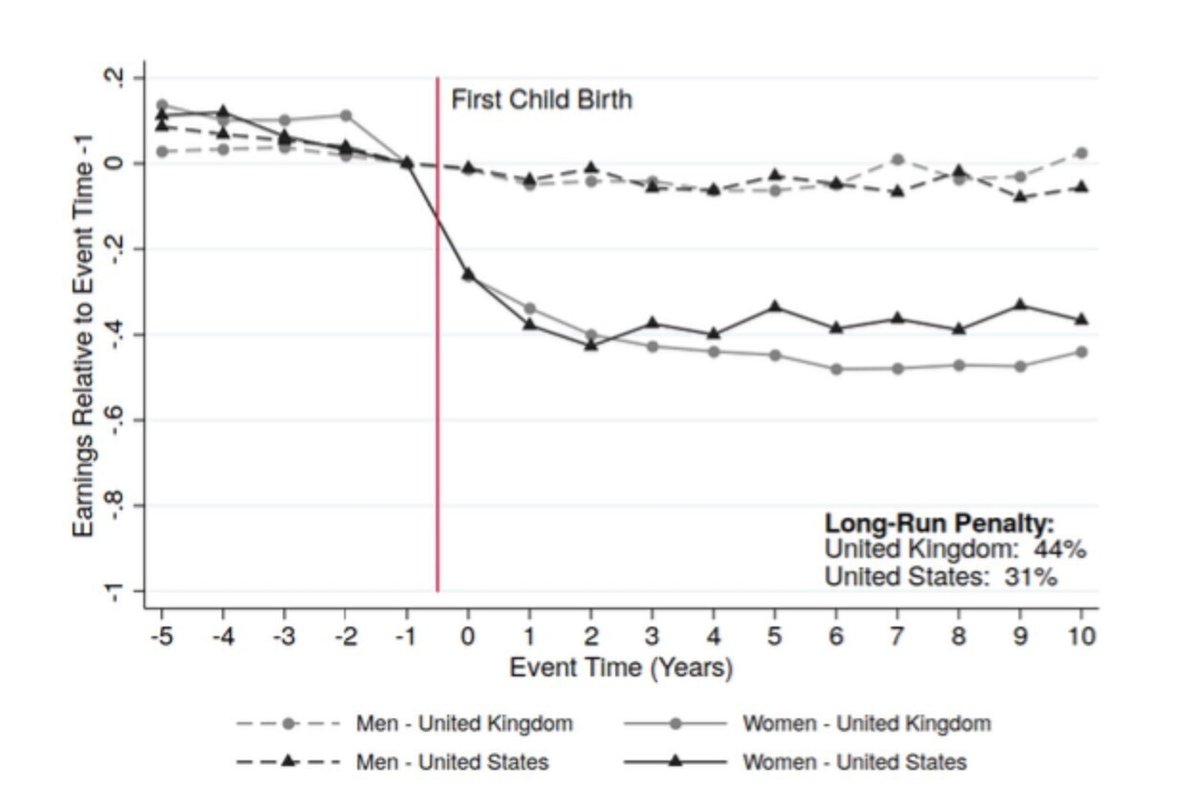

国によって、多少の違いはあるが

やはり子供がいるかどうか、また男か女かで差が歴然としてくる収入差。

Google検索をすると、論文がたくさん出てくるが、chat GPTに聞いてみると、上手くまとめてくれた。

"child penalty(特に女性が子供を産んだ後に経験する収入の減少)とは"

「子供を産んだ後に収入が下がる現象(child penalty)」とは、特に女性が子供を産んだ後に経験する収入の減少やキャリアの停滞を指します。

これは、多くの国で見られる現象であり、複数の要因が絡んでいます。以下にその詳細を説明します。

【主な要因】

産休・育休とキャリアの中断:

出産や育児のために仕事を一時的に離れることで、キャリアの連続性が断たれることがあります。休業中の昇進や昇給の機会を逃すことが多いです。

時短勤務・パートタイム勤務:

育児のためにフルタイムからパートタイム勤務に切り替える女性も多く、その結果、収入が減少します。また、パートタイム勤務はフルタイム勤務に比べて昇進の機会が少ない傾向があります。

キャリアの選択:

育児と仕事を両立させるために、より柔軟な働き方が可能な仕事に転職することがありますが、これが必ずしも高収入の職業とは限りません。

職場の偏見:

子供を持つ女性に対する偏見やステレオタイプが存在し、これが昇進や重要なプロジェクトへの参加に影響することがあります。「子供がいるから仕事に集中できない」という先入観が影響を及ぼすこともあります。

育児負担の偏り:

多くの家庭で育児の主な負担が女性に偏っており、これが仕事に対する時間やエネルギーの配分に影響を与えます。結果として、男性に比べて女性のキャリア進展が遅れることがあります。

【経済的影響】

収入格差:

子供を持つ女性は、同じ条件の子供を持たない女性や男性に比べて生涯収入が低くなることが多いです。これは「motherhood wage penalty」とも呼ばれます。

職業の選択制限:

柔軟な働き方を求めるために、高収入が見込める仕事を避けることがあり、結果的に低収入の職業に就くことが増えます。

昇進の遅れ:

出産・育児休業中に昇進機会を逃すことがあり、これが長期的な収入に影響します。

【対策と改善策】

政策の改善:

育児休業制度の充実や、育児休業中の経済的支援を拡充する政策が有効です。また、男性の育児参加を促進するための育児休業制度の普及も重要です。

職場の支援:

育児支援制度の整備や柔軟な働き方の導入、育児と仕事を両立しやすい職場環境の構築が求められます。

社会的意識の向上:

子供を持つ女性に対する偏見をなくし、育児と仕事の両立を支援する社会的意識の向上が必要です。男性の育児参加を促進するための教育や啓発活動も有効です。

【まとめ】

「子供を産んだ後に収入が下がる現象(child penalty)」は、育児休業、パートタイム勤務、職場の偏見、育児負担の偏りなどが原因となり、女性の収入やキャリアに大きな影響を与えるものです。この現象に対処するためには、政策の改善、職場の支援、社会的意識の向上など、包括的なアプローチが必要です。

「妊娠、出産、授乳は女性にしかできないからしょうがない」

そう思う人もいるかもしれない。

しかし、養子をとった場合(妊娠、出産、授乳をしていない場合)でも、女性は収入が少なくなり、男性は変わらないというデータがある。

母性で?母という役割で?社会的慣習で?

しかも驚くべきことに、男女平等、福祉国家で有名なデンマークやスウェーデンでも、男女差は歴然としているのである。

この知識を得た上で、どう考えるのか?

一つは、これは社会の問題であり

私のせい、及び、あなたのせいではないということである。

もちろん例外の人もいるだろう。

40歳で会社経営。

産んだ後もすぐに復帰し、育児は全てナニーにお願いするわ。

くらいの人なら、打撃は少ないのかもしれないが

これは多かれ少なかれ、子供を産み、育てている女性は経験するものなのだ(もはや産まなくても育てているだけで!)。

腹は立つが、「仕方がないわ」感の増すデータではある。

世の中には「キャリアを確立してから、収入が高くなってから、子供を産もう」という考えもある。

狙ってはいなかったが、結果的にそうなった私。

キャリア貯金の恩恵にあずかっているし、いい面もあるが

第二子不育で、悲しい思いもたくさんした。

やはり年齢がネックになったと思う。

人生100年時代といっても、生殖可能年齢はそう変わっていない。

「子供が欲しいんだったら、なんとなく先延ばしにはしないようにね。」

とおばさんは伝えたい。

▶︎合わせて読みたい!

▶︎質問、お問い合わせはこちらから↓

読んでくださり、ありがとうございます! 面白かった、役に立ったと思ったそこのあなた、もしよかったらサポートをお願いします😊 100円でもいいよ! Thanks in advance!!