エリクソンの自我の漸成的発達をふまえた子どもとの接し方

こんにちは。

さて、

今日の講義で、エリクソンが唱えた理論で「漸成的自我発達論」をしました。

エリクソンの漸成的自我発達論

「漸成(epigenesis)」とは、本来、生物学の用語で、発生後の文化発達、つまり個体が生まれてゆっくり分化し成長していくという意味です。

エリクソンは、アンナ・フロイトやハルトマンらに代表される自我心理学的発達論に、さらに対人関係的、社会文化的、歴史的視点を取り入れて、ライフサイクル的視座のもとに心の発達を理解しようとしました。

エリクソンの心理・社会的発達論は、フロイトの心理・性的発達論の大部分を受け入れ、さらに、人間生涯全体に発展させたものです。

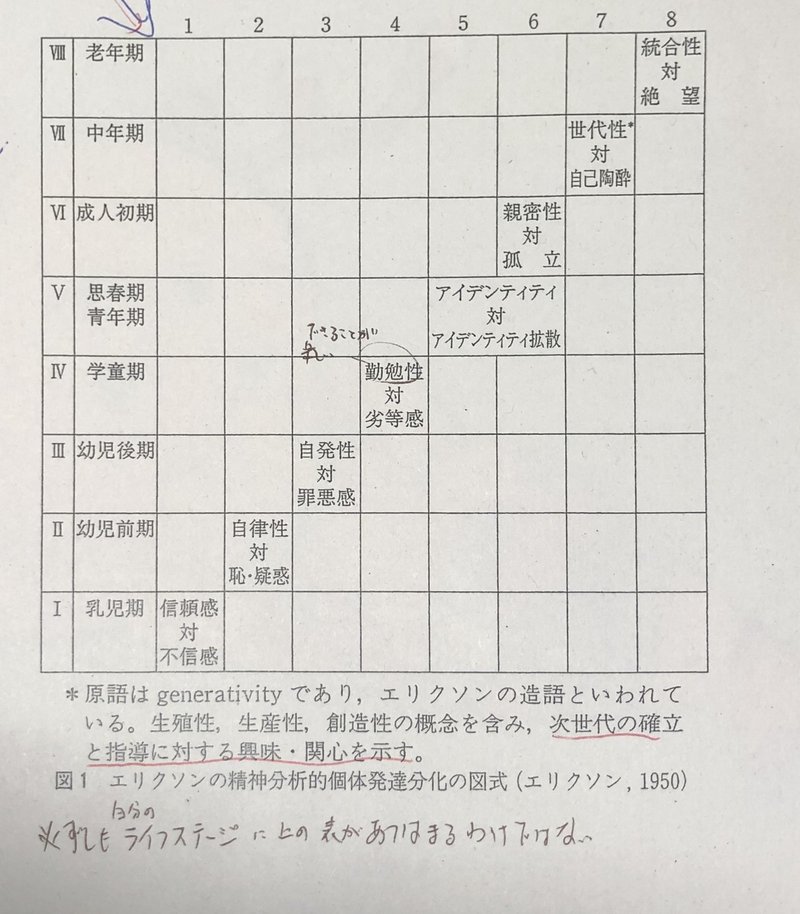

そして、人間生涯を8つの段階に区分し、それぞれのライフステージに固有の心理・社会的課題と危機が存在することを示しました。

心理・社会的危機の概念

エリクソンの発達論において重要な考え方の1つが心理・社会的危機の概念です。

彼は、自我の発達をただ前向きのものとしてとらえるのみでなく、大綱的要素と病理的方向への動きを含めて考えられることを示唆して、これを「危機」と呼ぶました。

人はそれぞれのライフステージにおいて状況によっては、前向きの成長のみでなく、退行的・病理的方向にも進む可能性があります。

これらの節目をどのように乗り越えるか、受け入れていくかによって、それぞれの人間の自我の発達が特徴づけられていきます。

————————

これを踏まえて、どのように子どもに接していけばよいのか。

まず、どの時期においても必ずしも上の図があてはまるわけではありません。それを踏まえたうえで。

各ライフステージに固有の発達危機があります。

乳児期なら「信頼感 対 不信感」

学童期なら「勤勉性 対 劣等感」

思春期、青年期なら「アイデンティティ 対 アイデンティティ拡散」

といったものです。

この対となる発達危機は、ポジティブな面、ネガティブな面と捉えがちですが、そのように捉えるのは間違っていると考えられます。

前向きな成長(ポジティブ)または退行的・病理的な方向(ネガティブ)に進むからといって、ネガティブが悪いわけではありません。

この節目を乗り越えていくか、乗り越えずそのまま受け入れていくかは本人次第です。

どちらが良い悪いと考えずに、まずどの領域にいるか把握すること。

そして、どこの方向に進もうとしているか適切に見極めることが大切です。

子どもも自分自身で葛藤しています。なんなら自分の気持ちに気づいていないかもしれません。

私たちができることは、自分の考えを押し付けるのではなく。

見守ること。

時に、アドバイスをすること。

を忘れずにいきたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?