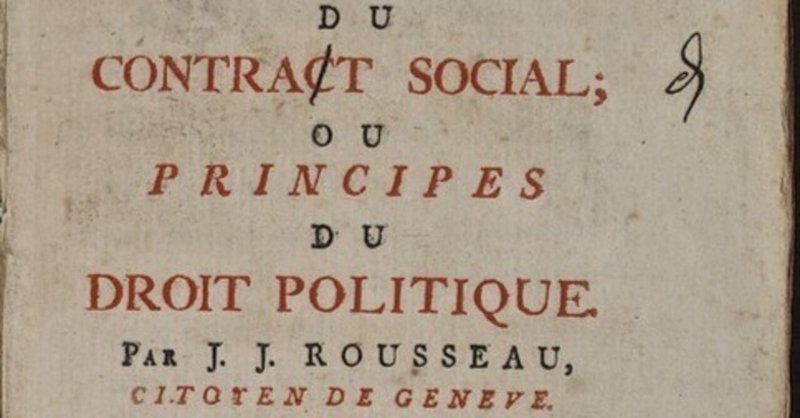

ルソー『社会契約論』を読む(10)

ついに10回目になったこの連載記事も、おかげさまで大変評判がよく、ありがたい限りです。いつも読んでくださって本当にありがとうございます。特に、前回の第9回は、とても難しい内容でした。今回以降も、何とか頑張ってついてきてくださいね。(他力本願)

今回は、第三篇第三章以降を扱います。

政府の分類

ルソーは、政府の形態を、民主政、貴族政、君主政(王政)の三つに分類します。以下に、定義を列挙します。

民主政とは・・・

「主権者が、政府を人民全体または人民の最大部分に委託して、行政官としての市民の数を、その職に就かないたんなる市民の数よりも多くする。」

〔注1〕

貴族政とは・・・

「主権者は、政府を少数の人々の手に縮小して、たんなる市民のほうが行政官よりも多くなるようにする。」(p.172)

君主政ないし王政とは・・・

「主権者は、政府全体をただ一人の行政官の手に集中させて、他のすべての行政官が彼らの権力をこの一人の行政官から譲り受けるようにする。」(p.172)

以上を踏まえて、三つ目の形態(君主政)が、ルソーの生きた当時には、「もっともふつうに行なわれている」と説明します。

ここでポイントなのは、「主権者」です。以前も解説しましたが、ルソーにおいて、「主権者」とは、いかなる政治体制であっても「市民」のことなのです。決して、君主政の主権者は「君主」ではありません。そのことは上の定義から見ても明らかです。君主政において、「主権者は、政府全体をただ一人の行政官の手に集中させて、他のすべての行政官が彼らの権力をこの一人の行政官から譲り受けるようにする」(前掲の引用)のです。

あくまでも君主は「行政官」にすぎず、その行政官を雇用したのは、「主権者」である私たちなのです。

民主政

では、民主政について細かく見ていきます。

が、ここで重要なことを指摘しておかなければなりません。それは、いまから説明することは、おそらく「皆さんが常識的に考えるものとは異なる」ということです。何が「異なる」のか、それでは見ていきましょう。まず、ルソーは、こんな風に言います。

執行権が立法権と結びついている政体以上に、よい政体はありえないように思われる。(p.173)

「お、さすがはルソーさん。民主主義を愛した男だから、やっぱり、民主主義を「よい政体」だって思ってるんだね!」

・・・と思ったら大間違い。次の文章を見てみましょう。

民主政もしくは人民政体ほど、内乱、内紛の起こりやすい政府はない。それは、民主政ほど、政治形態が著しく、またたえず変わりやすいものはなく、またその維持のために、これほど警戒と勇気とを要求するものはないからである。とりわけこの政体においては、市民は実力と粘り強さとで身を固め、ある有徳な知事がポーランドの議会で言った言葉を、生涯のあいだ毎日、心の底で唱えていなければならない。「私は平穏な隷属よりもむしろ危険な自由を選ぶ」と。(p.175)

ルソーは、今あげたように、民主政の危険性を指摘してもいるのです。しかも、民主政を維持するためには、「危険な自由」を選ぶ覚悟がいる、とすら言います。果たして民主政(あるいは民主主義)は「よい政体」ではない、ということなのでしょうか?

ルソーがこのように民主政の危険性を指摘する理由は、以下の言葉に集約されています。

法律をつくる者がこれを執行することや、また、人民という団体が、一般的な目的から注意をそらせて、特殊的な対象にそれを向けることはよくない。(p.174)

民主政とは「執行権が立法権と結びついている政体」(p.173)でした。しかし、立法者がその執行者になるや否や、「特殊的な」行為になってしまうがゆえに、それは一般意志を担保し得なくなる、というわけです。だから、

公務に私的利害が影響を及ぼすことほど危険なことはなく、政府による法の乱用も、立法者が特殊な目的を持ちこむことで必然的に陥る腐敗にくらべれば、まだしも弊害が少ない。その腐敗の場合には、国家はその根本において悪化しているわけだから、いかなる改革も不可能となる。統治者をけっして乱用しないような人民であれば、独立をも乱用しないであろう。つねによく統治する人民であれば、統治される必要もないであろう。(p.174)

と言い、民主政を、

かつて存在したことがなかったし、これからもけっして存在しないであろう。(p.174)

と見なします。さらには、

もしも神々からなる人民があるとすれば、この人民は民主政治をもって統治するだろう。これほど完璧な政体は人間には適しない。(p.175)

と言い、民主政は「よい政体」だが、どう考えても現実的ではないよ、と結論するのです。

驚きませんでしたか? ルソーは「公民」の教科書でも、「現代社会」の教科書でも、「倫理」の教科書でも、ずっと「民主主義者」だと扱われていたはずです。民主主義者ともあろう人が、実は、「民主主義は良い政体だが、人間の世界には適さないのだ」と主張しているだなんて。

ひいては、「民主主義は最も完璧な政治体制だ」と教えられてきている私たちにとって、「民主主義が適さない」という主張自体が、そもそも奇妙なものに見えるのではないでしょうか。

ここが、私たちとのズレです。こうしたズレをしっかり見逃さずに、ルソーの著作に親しんでみると、いろんな発見があるはずですよ。

また、こうしたズレは、「古典を読むときにはつきものだ」ということも指摘しておきましょう。プラトンも、民主主義を「悪」と見なします。民主主義を「善」と見なして疑わない現代の常識の中だけで生きるのは、視野が狭いと言わざるを得ません。井の中の蛙大海を知らずとでも言いましょうか、なんとももったいない。ぜひ古典に親しみましょう。

貴族政

民主政に打って変わって、ルソーは貴族政を最も現実的な政体だと主張します。ただし、貴族政をすべて「良い」と見なすのではなく、貴族政の中でもいくつか分類があって、そのうちのひとつを「良い」とルソーは見なすのです。

貴族政の種類

①自然的なもの(素朴な人民にしか適しない)

②選挙によるもの(もっともよい、本来の意味での貴族政)

③世襲によるもの(あらゆる政府のなかで最悪)

貴族政には、二つの一般意志が存在します。一つは主権者の一般意志、もう一つは政府の一般意志です。それぞれ、「一方は市民全体にとっての一般意志であり、他方は政府の構成員だけにとっての一般意志」(p.176)であると言われます。だから、

自分たちの利益のためではなく、民衆の利益のために民衆を支配することが確かな場合には、もっとも賢明な人々が民衆を統治するのが、もっともすぐれた、もっとも自然な秩序である。いたずらに政府機関をふやしてはならず、また、選ばれた百人の人でずっとうまくやれることを、二万人でやるべきでもない。しかし、この政体においては、政府という団体が自分の利益のために、一般意志の規準にもとづいて公共の力を働かすことが少なくなり始め、また、他の避けえない傾向により、執行権の一部が法律から取り除かれる危険があることに注意しなければならない。(p.177)

と貴族政について結論します。

また、貴族政の社会では、当然ですが「貴族」と「そうでない階級」が存在する以上、財産のある程度の不平等が存在しているということになります。でないと、「貴族」政はそもそも成立しません。これは、一見すると、富者をつねに優先させる政治に傾いてしまうように見えるので、「最悪」な政治体に見えるのですが、それは、先の分類における③の貴族政のことです。一般に、その不平等が公務の処理を自分の時間のすべてをもっともよくそれに捧げることのできる人に委ねるため、と考えれば、貴族政ではある程度の社会的・経済的不平等は許容されて問題ない、ということになります。だから、②の選挙による貴族政こそが、現実には最も妥当な政体だとルソーは考えているわけです。

君主政

君主政は「一個人が一集合的存在を代表している」(p.178)政体です。他の政体は「一個の集合的存在が一人の個人を代表している」(p.178)政体だと言えますので、要するに、他とは逆なわけです。こうした君主政を、

人民の意志と統治者の意志、国家の公共の力と政府の特殊な力、これらすべてが同一の原動力によって作動するのであり、機械のすべてのばねは同一人の手中にあって、すべてが同じ目的に向かって進行する(p.178)

と評価し、互いに力を減殺しあうような相反する運動がまったくないため、

これほどわずかな努力が、これほど大きな活動を生みだすどんな種類の政体も、ほかに想像することはできない(p.178)

のが、君主政だと言います。

しかし、これほど活力のある政府はほかにないとしても、またこれほど特殊意志が勢力を持ち、他の意志を容易に支配する政体もほかにない。なるほど、すべてが同じ目的に向かって進行してゆく。しかし、この目的はけっして公共の至福ではない。だから、統治の力そのものが、たえず国家の害になるように働いているのである。(p.179)

つまり、君主政は、たしかに反対者がいない分、他と比べて勢いもあるけれど、その勢いが正しい方向に進むとは限らない、と警告しているわけです。「強けりゃいい」ってもんじゃない、ということです(漫画やアニメの悪役だって「強い」のですからね・・・)。

また、君主政を他の政体よりも常に劣ったものにする根本的な避けがたい欠陥は、「出世するのは、大抵の場合、矮小なおせっかい屋、矮小なペテン師、矮小な陰謀家だけ」(p.179)だ、ということにあります。しかも、「君主政の大臣の職に真に才能のある人物はまれである」(p.181)とも言います。

はっきり言って、こんなことを言ってのけるのは正気の沙汰ではないと思います。なんせ、王様も読むであろう、役人たちも読むであろう『社会契約論』で、「王様だからって偉そうにしてるけど、お前たちのやってることが正しいなんて一言も言ってないからな、何なら大抵ポンコツだろお前ら」と言っているわけですし、「役人だからって偉そうにしてるけど、お前たちが出世できたのはお前たちが「矮小」だからだぞ、調子乗んな」と言っているわけですからね。

(ルソー:そこまでひどい言い方では言ってないんですけど・・・汗)

同時代の人から「は?」と反感を買ったのも無理はありません。『社会契約論』は後に発禁処分、ルソー本人には逮捕令が出ます。

でも、「発禁処分」にされ、「逮捕令」が出る、ということは、その主張が「正しい」からに他なりません。ルソーは正しさ、つまり「真理」を信じて、真理のために生命を捧げたのです。

真理のために生命をささげる Vitam impendere vero.

ローマ帝政期の風刺詩人ユヴェナリスからとったとされている、ルソーの座右の銘です。いくつかの著作でこの言葉が登場します。自分の身を案じて保身に走るのではなく、「正しいから言う」のです。

今の世の中でも、ほとんどがこんな「君主」ばかりじゃないでしょうか。特に、小規模な会社とか、一族が経営しているような古い体質の会社なんかは典型的かもしれません。「社長様」の言うことは「絶対」で、社長に気に入られた「矮小」な人が出世する。そんな人が役員をやるもんだから、ろくに優秀な人が出世していかないし、優秀な人から逃げるように会社を後にする。残された者は、相変わらず社長のご機嫌を伺いながら毎日を過ごす。時代にも置いて行かれ、果ては社会からすっかり忘れ去られていく・・・こんな会社、案外あるのではないかと思っています。

いやいや、でもお給料をもらって、会社に面倒を見てもらっているんだから、いくらしょうもない社長だったとしても、多少理不尽でも「ぶつくさ言わずに言うことを聞かなきゃダメだろ、社会人として」と思う方もいるかもしれません。

もちろん、それで幸せならそれでいいのです。でも、ルソーはこんな風に言います。

まことにありがたいお説教だが、政治の書物のなかでよりも、説教壇でやってもらったほうがふさわしいのではなかろうか。奇蹟を約束しながら、患者に忍耐を説くしかない芸のない医者を、なんと言えばよいのだろう。悪い政府に当たったとき、これを我慢しなければならないことくらいは、だれでも知っている。問題は、よい政府をどうして見つけるか、ということだ。(p.184)

彼のように、ポジティブに先を見続けることができる人間でありたいものです。

次回予告

なぜだか終盤は完全に余談のようになってしまいましたが、次回は第三篇第八章から読んでいきます。

ーーーーーーーーーー

本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。

〔注1〕『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年、172頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第五巻』の頁数を示しているものとします。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?