京から旅へ / インド編 インド仏跡巡礼⑩ ビハール州

ネパールからインドに入り、しばらく走ると、景色は一変した。

国境付近の町で見た、鉄筋コンクリートのビルは消え、代りに、トタン屋根のバラックや、ブルーシートを被せたレンガ小屋、藁ぶきの家など、農村の風景が、バスの窓外に広がってきた。

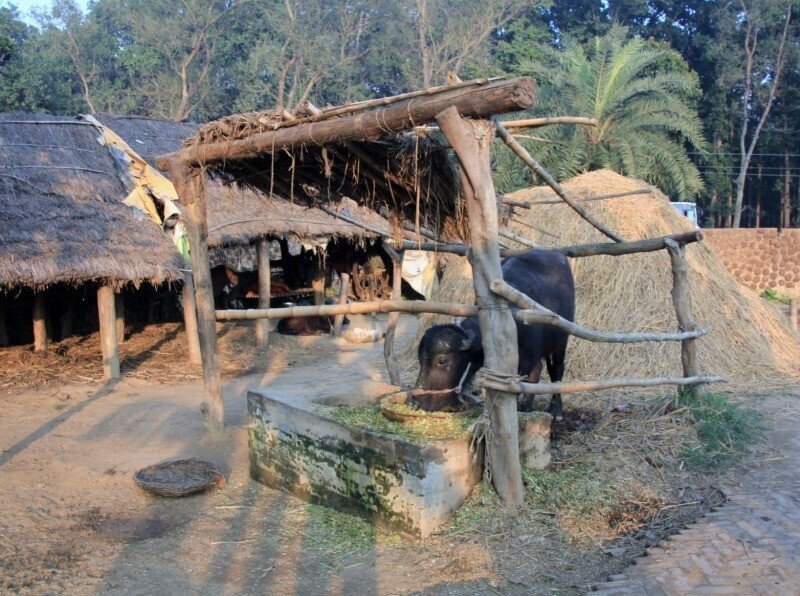

こまごまとした家々の間には、牛や猪豚など家畜の姿も見える。

野良犬と同じように、人間と共棲しているようだ。そう云えば、ブラブラと暇そうな、野良牛や猪豚も良く見かける。

主要道路は、この道一本きりで、真直ぐに大地を二分する。道の左右には、奥行きのあまり無い集落が、ずっと続いている。

集落の外側には、菜の花畑が広がり、黄色い絨毯を敷きつめ、ずっと先には、森や山々が連なり、視線を遮る。

菜の花からは、菜種油ができるんだろう‥などと、ボーっとするほど大量に、黄色い画面が流れて行く。

道路は狭い。一応、両面交通だが、片面は 1~2車線程度の幅。 所々で舗装が剥がれ、整備もないまま、ガタガタ道が続く。

後部座席では人が、上下、左右、斜め、と良くバウンドし、 まるで終わりのない、乗馬型・健康器具に乗せられた気分だ。

窓の外では、菜の花畑を背景にした集落が続くが、時折、 道路の交差した場所に作られた市場や、小さな町を過ぎると、 あまりに雑然とした情景と、人の多さに圧倒される。

特に路上に、投げ捨てられた大量のゴミには驚く。 生ゴミは野良犬が食べて無いが、チップスのビニール袋や、 テイクアウト・フーズの容器は、土に還らず、そのまま、 貝塚ならぬ、ゴミ塚となって土壌を形成している。

ゴミ塚は、後世の考古学者には、貴重な資料かもしれないが‥

今、我々が走っている、ここビハール州はネパール国境と接しているが、州の中央には、ガンジス川が流れている。

州内は、釈尊悟りの地ブッダガヤを始め、竹林精舎、霊鷲山、涅槃の地クシナガル、など、仏教関連の史跡が多い場所だが、一方でインドの28州の中で、最も貧しい州とも云われている。

州の主な産業は農業とその関連で、全体の80%以上を占めてる。人口は9400万人と非常に多いが、各家庭の子供の数も6、7人と多く、生産性を機械化でなく、子供の数で補っているようだ。

一人当たりの経済水準は、インド全体に比べて40%しかなく、識字率も47%(インド全体65%)と低い※1

貧しさの一因に、昔からのカースト制による土地所有の不平等さ(大地主と小作農家の関係性)が残っていると云う。※2

また、ネパールの国境辺りからビハール州に流れる、コシ川がモンスーンなどの影響で堤防を決壊させ、大洪水を起こすなど自然災害による、経済的損失も大きいと云われている。勿論、物の豊かさが、心の豊かさだとは、言えない。

また、ツーリストが一部のデータで、この土地を語れる訳もない。ただ、旅の間に見た、物乞いや、つきまとう物売りの多さは、ビハール州の抱えている貧困さを、嫌でも感じさせる。

特に、観光地周辺。小さな子供達が、物乞いに慣れている‥その“日常の姿”に、強い衝撃を受けたのは、確かである。

途中で昼食を終え、午後2時前にバスは、釈尊が生れて王子時代を過ごした「カピラ城」跡に着き、エンジンを止めた。

インド仏跡巡礼⑪へ、続く

※1.識字率/15歳以上が対象。母国語で日常生活の読み書きが可能日本は99.8%(男性99.9%、女性99.7%)

※2.参考/アジア研ワールド・トレンドの特集(2011.4)

(2014年3月15日 記)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?