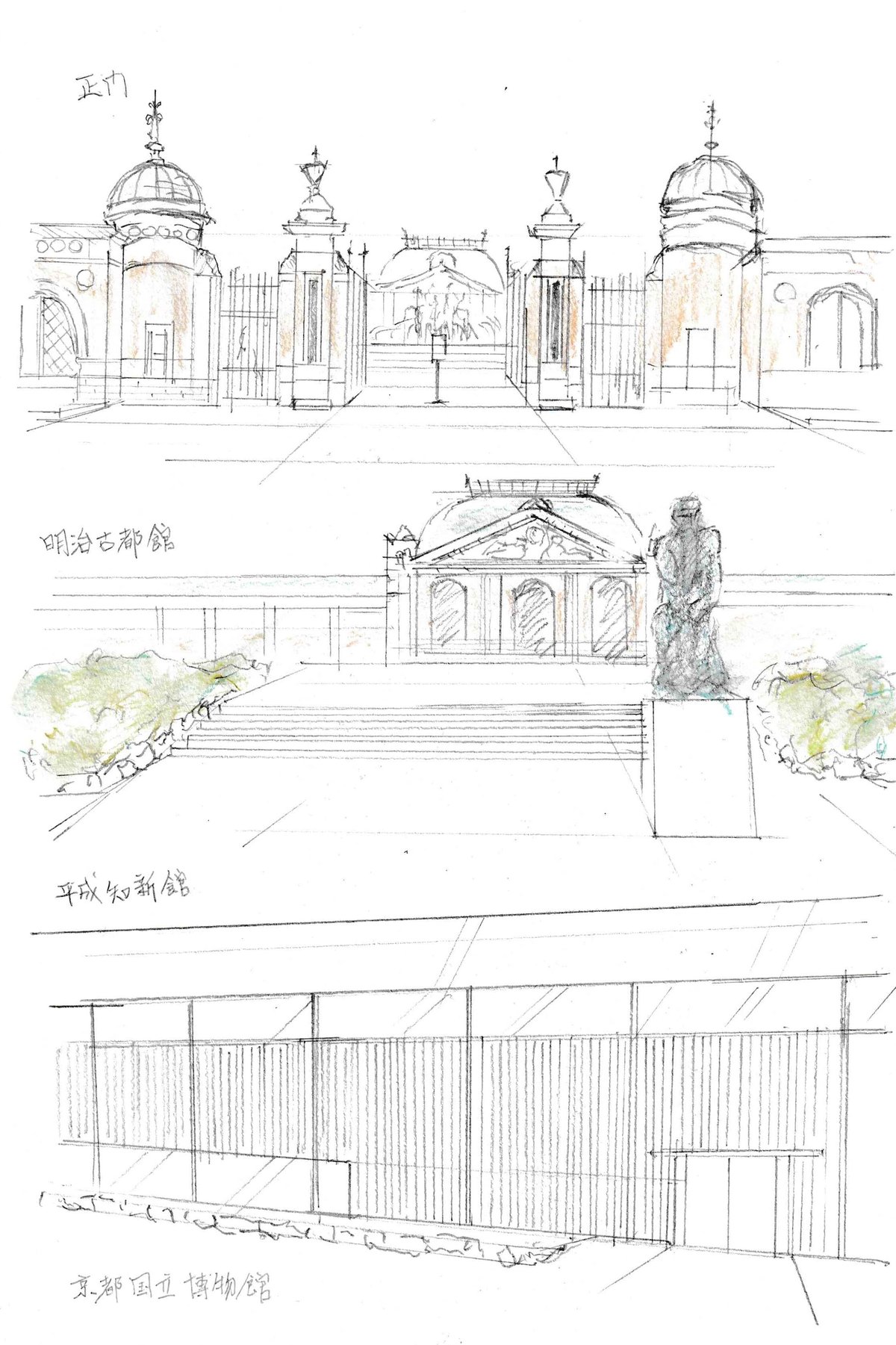

rakugaki_63「美術館へ行こう!【京都編】京都国立博物館

私には「美術鑑賞」という唯一の趣味があります。

その「趣味」にもブームがありまして、第一次ブームが1985年~1987年。第二次ブームが2009年~2018年。

第一次ブームの1987年から第二次ブームがはじまる2009年まで20年以上の月日が経っていますが、その間にも何回かは美術観賞をしています。

ただ「ブーム」の期間は、集中的に「美術館」に出かけているので「ブーム」なんですね。

このブログでは、私の大好きな「美術館」に出かけて、観賞した「美術展」の感想とともに、「美術館」の魅力が一緒に伝えられればなぁと思っています。

「京都国立博物館」は京都市東山区茶屋町に1897年(明治30年)5月に開館しました。

こちらが旧本館(明治古都館)と呼ばれ、2013年には平成知新館が開館しています。

私の現存する記録の中で、現在まで「京都国立博物館」の企画展に出かけたのは2回です。

これは今まで鑑賞してきた「京都国立博物館」の感想ブログとなります。

1)2002年11/3-2003年1/13「京都で奇蹟にめぐりあう 大レンブラント展」

17世紀オランダ最大の巨匠レンブラント・ファン・レイン(1606-69)の油彩画の傑作、約50点を一挙に展示する大回顧展です。

ということで、記録としてはチケットの半券しか残っていません。

ちなみに半券に載っている作品は1646年「描かれた額縁とカーテンのある聖家族」で、ドイツのカッセル美術館が所蔵しているものです。

2)2015年10/10-11/23「琳派誕生四〇〇年記念 琳派 京(みやこ)を彩る」

私は美術鑑賞はほとんどが洋画です。

たまに現代美術とかも挟みますが、本当にたま~にですね。

で、日本画はほぼ観ません。

余り興味が今までそそられなかったのが原因ですが、誕生400年とかで最近は琳派、琳派と何かとアート界が賑やかじゃないですか。

それならと、たまには日本画を観に行くべとなりました。

京都国立博物館は2002年に観に行った「京都で奇蹟にめぐりあう 大レンブラント展」以来です。

何と13年振りの再訪ですか!

全く京都国立博物館を憶えていない上に、昨年出来た平成知新館が話題になっている博物館ということで楽しみです。

本展で紹介する琳派とは、江戸時代に現れた装飾的な作風を特色とする、俵屋宗達、尾形光琳・乾山、酒井抱一といった芸術家の一群をゆるやかにつなぐ言葉です。

その源は、京都洛北の鷹峯に住し、書をはじめ様々な芸術に関与した本阿弥光悦へと遡ります。

本展は、光悦が徳川家康から鷹峯の地を拝領して400年となることを記念し、琳派誕生の地である京都において初めて開催される本格的な琳派展です。

琳派の名作を一堂に集め、その都ぶりな美意識、日本的と評される特質をご堪能いただくとともに、琳派の系譜を紹介するものだそうです。

かなり混んでいました。

20分待ちということですが、東京の美術館の混雑振りよりはマシな気もいたします。

絵画、書、陶芸、漆芸、染織などなど、幅広い美術コレクションでした。

迫力があったのは巨大な仏像。

こんなものまであるとは予想もしていなかったので、ちょっと度肝を抜かれました。

正直、書や陶芸や漆芸や染織などには、興味がやはり湧かず、周りが牛歩のように列をなしている中で、ポイントで顔を突っ込んで観て周りました。

やはり屏風絵は見応えありですね。

って国宝級なんですから、当たり前かも知れませんが。

観終わった感想から言えば、やはり私にはこっちの感性がないのかなぁ。

とっても心が奪われた!みたいなものには巡りあいませんでした。

屏風絵などは、普通に綺麗だなぁとは思いましたが。

私的に一番いいなぁと思ったのは「風神雷神図屏風」ではなく、「夏秋草図屏風」酒井抱一筆です。

さすが重要文化財!

見事な構図と配色。

って、私が褒める必要もありませんね。

この人気振りを見ていると、私には日本人の感性が欠けているのかしらんと思ってしまいました。

かなり足早に鑑賞を終わり、グッズ売場も一通り見て、京都国立博物館を後にしました。

以上、京都国立博物館は正門と明治古都館(旧本館)が重要文化財に指定されており、2013年に竣工した平成知新館の近代的な建物も含め、館自体が見応えがあります。

ぜひ美術展だけでなく、建物も楽しんで観ていただければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?