記事一覧

南葵音楽文庫のマイクロフィルム――デジタル化に向けて

南葵音楽文庫所蔵資料は1970年代に日本近代文学館内で調査・整理がなされ、貴重書を中心とする約600点の資料がマイクロフィルム化された。これらのマイクロフィルム全260リールはネガフィルムとポジフィルム1セットずつが作成され、さらに1990年代に国立音楽大学付属図書館に委託された際にも、閲覧用ポジフィルム1セットのデュープが作られた。

慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構では

W. H. カミングスとその音楽資料コレクション

日本には、これまでほとんど公開の機会にめぐまれなかったクラシック音楽の資料(楽譜・理論書など)が、実は数多く存在している。ベートーヴェンやリストの自筆楽譜などを含む世界屈指の音楽資料コレクションでありながら、現在は非公開となっている「南葵音楽文庫」もそのひとつであろう。

南葵音楽文庫は、紀州徳川家第16代当主徳川頼貞(1892-1954)が麻布飯倉の自邸に建てた音楽ホール「南葵楽堂」に付設さ

徳川頼貞のロンドン土産――南葵楽堂構想の由来

「南葵楽堂」は、紀州徳川家第16代当主徳川頼貞(1892-1954)が麻布飯倉の自邸に建てた日本初のパイプオルガン付音楽ホールである。1918(大正7)年の設立以来、国内外の音楽家がそこで数々の演奏会を開いたが、1923(大正12)年の関東大震災で建物の一部に亀裂が入ったため使用不可能となり、その後も、徳川家の財政難によって修復は果たされぬまま、1931(昭和6)年に取り壊された。実質的な活動期

もっとみる歪んだ古代ギリシャ――レニ・リーフェンシュタール《オリンピア》の献辞にみる

はじめに 神殿らしき建物の石壁には、あたかも古代のギリシャ人が彫り込んだかのように――しかしドイツ語で――こう記されている。

GEWIDMET/DEM WIEDER BEGRUNDER/DER OLYMPISCHEN SPIELE/BARON/PIERRE DE COUBERTIN

〔オリンピック競技の再興者ピエール・ド・クーベルタン男爵に捧ぐ〕

ZUR EHRE/UND/ZUM RUHM

南葵音楽文庫資料紹介 『南葵文庫附属御大礼奉祝紀念館大風琴』

発行年不明。国立国会図書館所蔵 YK41-34。

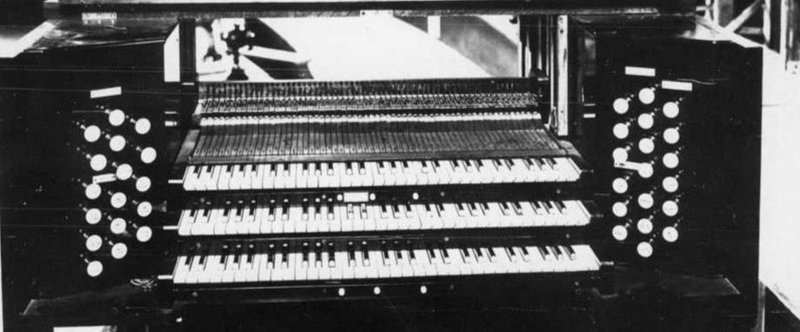

書名にある「御大礼奉祝紀念館」とは南葵楽堂を指す。南葵楽堂は、大正天皇の即位の大礼(1915(大正4)年)を記念して建設されたため、大正時代にはしばしばこの名称で呼ばれた。本資料は1920(大正9)年に南葵楽堂に設置されたパイプオルガン(風琴)を写した写真帖である。全25枚の写真には、オルガンの組み立て工事の様子や部品、パイプの配列などが詳細に

スティーヴ・ライヒ「漸進的プロセスとしての音楽」諸ヴァージョンの比較――電子音楽からの離脱の軌跡

篠田大基

はじめに 音楽におけるミニマリズムを代表する作曲家スティーヴ・ライヒ Steve Reich(1936- )が、1968年10月に書き上げたエッセイ「漸進的プロセスとしての音楽 Music as a Gradual Process」は、1960年代における彼の芸術観が明確に述べられた文章として広く知られている。この著作において

スティーヴ・ライヒの Different Trains におけるスピーチの構成

1. 現代アメリカを代表する作曲家スティーヴ・ライヒ Steve Reich(1936-)の Different Trains(1988)は、ヒトラー政権下で行なわれたユダヤ人迫害を題材にした作品である。ライヒは、ユダヤ人である彼自身の思い出を絡ませつつ、当時を回想する老人たちの言葉を使って、この悲劇を描いた。彼らの声はテープに録音され、器楽がそのイントネーションを模倣する。スピーチ・メロディと呼

もっとみる以前インターネット上に掲載されていた文章をアップしてみました。過去に書いた論文でデジタル化公開されていない論文も、今までは自分のホームページに掲載していましたが、徐々にこちらに移行させようと思っています。自分のテキスト・アーカイヴとしてnote.muをとりあえず使ってみようかと。

木戸敏郎、佐々木冬彦「正倉院楽器箜篌(くご)の復元と現代 2」 講義のまとめと感想

慶應義塾大学文学部JASRAC寄附講座「音楽と現代社会」2002年12月2日

今回はエキサイティングな90分になりました。教室には2張の箜篌。そしてそれと関わりを持つ演出家、作曲家、演奏家、組紐研究家が寄附講座の教室に集まりました。

講義は、ギリシャのパンフルートと正倉院の排簫(はいしょう)との比較から始まりました。パンフルートは、上から見ると管が弧を描いて配置されていますが、排簫は真直ぐ

吉田進「演歌から《演歌》へ パリから見る日本の演歌 2」 講義のまとめと感想

慶應義塾大学文学部JASRAC寄附講座『音楽と現代社会』2002年10月28日

演歌をテーマに、作曲家吉田進氏をお招きしての講義の第2回。今回は、吉田氏の作品《演歌》4曲(I~IV)について、作曲者自らに解説していただきました。前回の講義によると、演歌とは読んで字の如く「演じる歌」。具体的には、歌い手が歌詞の持つ様々な音楽的要素(響き、抑揚、アクセント、リズム等)を誇張しつつ歌の世界を演じる、

1920年 麻布飯倉のベートーヴェン――南葵楽堂「ベートーヴェン生誕百五十年紀念音楽会」の意義

紀州徳川家第16代当主徳川頼貞(1892-1954)が麻布飯倉の自邸に建てた音楽ホール「南葵楽堂」は、1918(大正7)年の落成から1923(大正12)年の関東大震災で使用不能になるまでの5年という短い活動期間に、日本の西洋音楽受容史に名を残す数々の演奏会を世に送り出してきた。ベートーヴェンの生誕150年にあたる1920(大正9)年は、南葵楽堂の活動が一層の発展を遂げた年であった。この年の春、か

もっとみるHello world!