#6 人馬の交流をどう分析する?小難しい学問が必要な理由とは?

こんにちは。人馬交流分析士のりょーじ(@Horse Value)です。人馬交流分析士って何?りょーじって何者?という方は#1から読んでください!

ここまでの数回で、僕がどうしてこういう活動をしているか、なぜ馬という動物に注目するのか、というお話をしてきました。さらに馬の特徴について、特にその特徴からくる人馬の交流はどうやら特別なようだ、というお話を#4でしました。

皆さんの疑問はきっと、「あなたがそういう体験をしたのは分かった。だけどそれを体感するには時間がかかるよね?正直あなたみたいなレベルになるまで馬に触り続けることはできないんだけど。」ということじゃないでしょうか。

実際、その通りです。

だからこそ、まずは前回お話ししたように、Horse Valueという団体で馬に触れ合う機会を提供し、かつ僕らの体験をお伝えしながら短い時間でも馬と心を通わす体験をしていただく、ということを行っています。

だけど単に馬と触れ合えて楽しかった、という体験だけではなかなか学びを伝えきれないです。

もちろん、もっと馬に触りたいと思って何度も来てもらうこともやっていきたいですが「馬から学んだことを生活に活かす実感を持ってもらう」というのが僕の目標なので、一回の体験をより深い学びとして持ち帰ってもらいたいと思っています。

要は、フワッとした、なんか良かったな、という体験では思い出して役に立つまで長ーい時間がかかるかもしれませんので、体験した時点で、明日から生活の中で実践したくなるような学びをお届けしたいんです。さらに、実際に体験していない人にも伝えられるくらい、分かりやすい言葉にしていきたいです!

ここで学問の出番です。今日は、どんな学問をどうやって使って馬との交流を分析するって具体的にどうやってやるの?ということを丁寧にお話ししていきます!

今日のラインナップはこちら。

・改めて、学問ってどういうもの?

・馬と人との交流をどう分析するか?

・人のココロを研究する学問 心理学

・役に立たなさそうな学問No.1 哲学

・心理学、哲学≒マンガ!?

では早速見ていきましょう!

改めて、学問ってどんなもの?

僕にとって学問は一言で言うと、道具です。だからこれから心理学や哲学が出てきますが、こういった学問は道具でしかありません。

道具って例えばタイガーウッズにとってのゴルフクラブです。彼はきっとゴルフクラブが状況に合わない、変える必要があると思ったら迷いなく変えますよね。

それと同じで、僕も心理学や哲学を使いますが、理論ありきではありません。実際の状況に合わないとしたらその道具を捨てることを躊躇しない!それが大事だと思います。

馬と人との交流をどうやって分析するの?

人と馬との間に交流があることは#4で結構分かりました。そして、それが心理的交流であることも分かりました。ではそんな心理的交流をどうやって分析していくんでしょうか。

ここで難題が。心理的な交流って、数値化がめちゃくちゃ難しい分野です。あなたの嬉しさレベルは数字でいくつでしたか?と言われて答えたとします。あなたの答えた数字と別の人が答えた数字が同じだったとして、それは同じくらいの嬉しさと言えるでしょうか?

このような例で分かるように「人間のココロ」を数字で表すことは難しいです。

さらに。僕は「馬のココロ」についても分析材料としたい!

ここで僕が使っていくのが、心理学と哲学です。

人のココロについて研究する 心理学という道具

心理学、という言葉を聞いて皆さんは何を想像しますか?人間のココロを研究する学問というイメージでしょうか?僕はその認識で問題ない、と思っています。

僕も、馬と人のココロについて理解を深めたいので、心理学を使います。心理学の中でも特に、交流分析(Transctional Analysis)という手法を使って分析を進めていきます。

わけわからない、役に立たなそうな学問 哲学という道具

哲学、と聞いてアレルギー反応が出る人、とっても正しいです。哲学の本はどれも難しすぎる。文字は小さいし、言葉の定義は難しい。色々な人が独特の言い回しをする。それが哲学です。

心理学が「人のココロ」についての学問だとすると、哲学は「人、モノ、世界」についての学問といって良いのではないでしょうか。ほら、もう皆さん引いてますよね。

ちょっと待って。でもあなた自身もそれを常にやってるんですよ?

「なんで学校にいかなくちゃいけないの?」「なんで仕事しないといけないの?」

そんな自問自答をしはじめたらあなたは哲学者。

「なんであいつはこうなんだ?」「世の中はどうしてこうもめちゃくちゃなんだ?」

はい、あなたも哲学者です。

もし、もしですけど、こういった疑問にクリアな回答を出せるとしたらどうですか?素晴らしいでしょ?だから哲学は存在します。で、そのシンプルでめちゃくちゃ難しい疑問の答えを出そうとして試行錯誤する。だから難しくなってしまうんです。

#1で「人と馬との交流を分析すると、人という存在についての学びがあります」と書きました。交流の中で起こったココロの動きを分析するのが心理学で、それをより大きなテーマに転換していくのが「人、物、世界」をテーマにする哲学だと思っていてください。

心理学、哲学≒マンガ!?

今まで話を聞いて、心理学とか哲学とか「そのぼやーっとした感じがわからないんよ」と思いませんでしたか?確かにその通り。

掴みどころがない、正解がない、数値化できない、目に見えない。そんな学問です。

それは間違いないのですがもっとシンプルに捉えられるはずなんです。

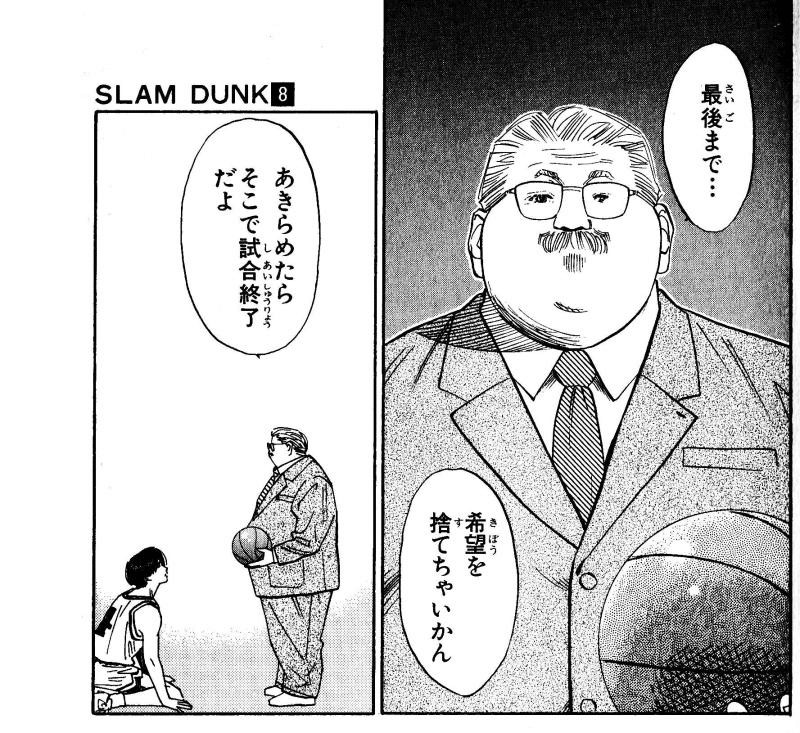

哲学や心理学がやっているのは、マンガを書いているようなものなのです。スポーツをやっているとき、こんな気持ちになるよね。戦っているとき、あなたの裏側には何があるの?自分に何を語りかける?

それを表現しようというのが、マンガというストーリーか、心理学や哲学の論文かの違いです。

皆がココロを動かす裏側に何があるのか、直感的に理解しそれを表現し共感を呼ぶ漫画家さん。心理学者や哲学は、思考を通じて、分析を通じてそれを行っているんです。

出典:井上雄彦『スラムダンク』

難しくて、とっつきづらい。それは間違いないです。でも、やりたいことは感情を追求すること、ココロ動く瞬間のエネルギーを表現することなのです。そしてそれは「目に見えるものが全て」という、まるで冷徹な学校の先生のような学問達に反旗を翻す学問であるはずなのです。

僕はこのエネルギッシュな二つの道具を使って、馬と人との交流を分析し、その中での人と馬のココロの動きを紐といていきます!楽しみにしていてください!

今日の一言!学問は現実を見るための道具でしかない。

明日も一日頑張りましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?