元祖ミニマリストも捨てられなかった“執着心”とは|『超約版 方丈記』(6)

明日は「盆の入り」ですね。今回は元祖ミニマリストともいえる鴨長明が仏教の教えを振り返りつつ、自身の“執着心”について綴った箇所の現代語訳を『超約版 方丈記』(ウェッジ刊)から抜粋してお届けします。

魚は、水に飽かず

鳥は、林を願う

~三界は、ただ心ひとつなり~

仏教の教えに「三界唯一心」というのがある。

仏教では、衆生が生死を繰り返しながら、ぐるぐるとめぐっている世界を「三界」といっている。

下から上へ欲界・色界・無色界の順である。

三つに分かれているので、別々の世界のように感じるかもしれないが、ただ一つの心でつながっており、心の持ちよう一つで、この世の中は、いかようにもなるのだ。

「三界唯一心」とは、そういう意味である。

心が穏やかで安定していなければ、象馬とか七珍と呼ばれる財宝がどんなにあふれ返っていても、何の役にも立たないし、これ以上はあり得ないと思えるほど、贅のかぎりを尽くした宮殿とか、見る人を圧倒せずにはおかない楼閣でさえも、何の意味も持たなくなってくるのだ。

今の私が暮らす、ひっそりとした寂しい住まいは、たった一間しかない小さな庵だが、心底から深くて強い愛着を感じている。

もし何かのついでに都に出るようなときには、私も人の子、乞食にでもなってしまったかのような風体が人目に触れるのを恥かしいと思ってしまう。

だが、またここへ戻ってくれば、そのようないじけた気持ちは、きれいさっぱりとなくなる。

そして、人々が世俗の欲にとらわれて、あくせくと生き惑っている姿を思い浮かべて、滑稽で憐れだと感じるようになるのである。

もしも、私がいっていることがおかしいと疑ってかかる者がいるなら、魚と鳥を観察するがよい。

魚は水に飽きることがないが、その心は魚でなければわからない。

鳥は林を好むが、その心は鳥でなければわからない。

私のように閑居することで享受できる興趣も、魚や鳥のケースとまったく同じなのである。

住んでもみない者に、どうして私の心がわかろう。

一度も住んだことがない者が、この庵のよさを理解することなど、到底できるはずがない。私はそう思っている。

二律背反する姿と心

大敵は「執着心」だ

~姿は聖人にて、心は濁りに染めり~

人生を空の月に喩えるなら、余命いくばくかの私は、山の端近くに浮かんだ月といったところか。

ほどなく私は、死者が悪行の報いとして行くという三途の闇の世界へと向かおうとしているのである。火熱の責め苦を受ける「火途」、刀剣の責め苦を受ける「刀途」、互いにむさぼり食い合う「血途」の三悪道へと堕ちていくのだ。

そんな私なのに、この期に及んで、いったい何を述べようというのか。

仏が説かれた教えは、「何事につけ、執着心を抱くな」ということだ。

そうであれば、私が草庵を愛したり、閑寂にこだわったりするのは、差しさわりがあることになる。

そう考えると、何かの役に立ちもしない不要な楽しみをどう述べ、時間をどう過ごしたらよいのか迷ってしまう。

明け方のしんと静まり返った庵にいて、その種の妄念が頭の隅から消えないので、私は、こう自問自答した。

「雑然とした俗世間を逃れて、この日野山の山中深く分け入ったのは、心を磨きながら仏道修行に励むためだった。

だが、おまえは、姿かたちだけは聖人のように見えるが、心は濁りに染まっているではないか!

栖にしても、方丈の庵だけは浄名居士(維摩居士)にあやかっているが、肝心の持戒(戒めを守ること)はどうだ。一番できの悪かった釈迦の弟子の周利槃特の行いにさえ届いていないではないか!

そうなっているのは、前世で犯した貪欲・傲慢のせいであって、現世で受ける貧賤の報いに悩み苦しんでいるのではないのか。

いや、そうではなく、迷う心が行き着くところまで行って、狂ったようにおかしくなっているのではないのか」

しかし、わが心が、わが問いに答えることはなく、私はただ口の奥の方で、舌の力を借りて、もぐもぐと「南無阿弥陀仏」を二、三度、唱えただけだった。

時に建暦二(1212)年、三月末の頃、桑門の蓮胤、外山の庵にて、これを記す。

鴨長明の告白、いかがでしたでしょうか。

「ゆく河の流れは絶えずして…」の出だしで知られる『方丈記』は、命のはかなさを川面に浮かんでは消えゆく泡に喩え、鴨長明独自の「無常観」を表した作品として知られています。

そんな名作が800年の時を経て、いま再び注目されています。それは令和に入り、コロナ禍で昨日まで元気だった人が今日はあの世へ旅立つ「無常の時代」に直面したからです。

おまけに国内では地震、暴風、豪雨、土石流などの自然災害が頻発し、国外を見れば戦争が勃発。長明が描いた平安末期から鎌倉初期の時代に非常に酷似しているのです。

不安に苛まれる日本人が多いなか、長明が書き記した不条理な世を生きる極意は、現代でいうところのミニマリストやリモートワーカーにも通じるものがあります。

3年目に入ったコロナ禍を機に、『方丈記』にヒントをもらいながら「人生に本当に必要なものは何か」をじっくり考えてみるのはいかがでしょうか。

▼本書のお求めはこちら

<本書の目次>

第一章 天災と人災

第二章 方丈の庵に住む

第三章 いかに生きるべきか

「方丈記」原文(訳者校訂)

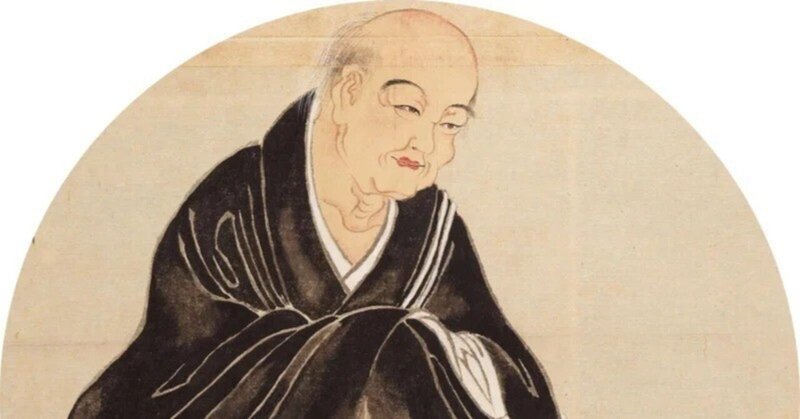

原作者:鴨長明(かものちょうめい)

平安時代末期から鎌倉時代にかけての日本の歌人・随筆家。建暦2(1212)年に成立した『方丈記』は和漢混淆文による文芸の祖、日本の三大随筆の一つとして名高い。下鴨神社の正禰宜の子として生まれるが、出家して京都郊外の日野に閑居し、『方丈記』を執筆。著作に『無名抄』『発心集』などがある。

訳者:城島明彦(じょうじま あきひこ)

昭和21年三重県生まれ。早稲田大学政経学部卒業。 東宝を経てソニー勤務時に「けさらんぱさらん」でオール讀物新人賞を受賞し、作家となる。『ソニー燃ゆ』『ソニーを踏み台にした男たち』などのノンフィクションから 『恐怖がたり42夜』『横濱幻想奇譚』などの小説、歴史上の人物検証『裏・義経本』や 『現代語で読む野菊の墓』『「世界の大富豪」成功の法則』 『広報がダメだから社長が謝罪会見をする!』など著書多数。「いつか読んでみたかった日本の名著」の現代語訳に、『五輪書』(宮本武蔵・著)、『吉田松陰「留魂録」』、『養生訓』(貝原益軒・著) 、『石田梅岩「都鄙問答」』、『葉隠』(いずれも致知出版社)がある。

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。