「新潮45」休刊を超えて 出版再生と土田世紀「編集王」

本記事は10月3日に新潮社のニュースサイト「Foresight(フォーサイト)」に連載中のコラム、独選「大人の必読マンガ」をもとにしたものです。

このコラムは編集部のご厚意で毎回、noteに転載していますが、今回はコラムと同時期にアップしたnoteの投稿「私の一部は新潮文庫できている」を取り込んでまったく別のコンテンツになっています。

執筆・掲載は独断によるもので、全責任は筆者にあることを明記します。

無断で「編集王」に変更

縁あって、この夏から新潮社のウェブサイト「フォーサイト」で大人向けのマンガ紹介を連載している。硬派媒体の息抜きのようなコラムで、新潮社にかかわる書き手のなかでは自分は末席中の末席だ。それでも、一連の「新潮45」騒動で、私なりに「お前はどう新潮社と関わっていくのか」と自問しないわけにはいかなかった。

この不定期連載コラムは、私が気が向いたら書くというアバウトな進行で、担当編集者には「次は小林まことの『青春少年マガジン』で書きますね」と伝えてあった。一方で「今、素知らぬ顔で面白おかしいマンガコラムをしれっと書くのもなあ」という思いもあった。

そんな迷いを抱えていた9月の三連休中、ふと「土田世紀の『編集王』なら、マンガコラムとしても成立して、今、自分が言いたいことも伝えられる」と思いついた。

ただ、真正面から「新潮45」という媒体名を入れなくても、読めば「それ」がテーマとわかるコラムを載せるのは、編集部としてリスクがあることは近い業界で働く者として想像できた。

それでも「今はこれしか書く気が起きない」と勝手にマンガを差し替えて、勝手に書いて、勝手に送りつけてしまった。

結局、原稿はそのままの形で載せてもらえた。本当に感謝している。

野暮を承知でまとめれば、私が書きたかったのは、新潮社の方々を含む、すべての誠実な出版人へのエールだった。

注意! この先は「編集王」のネタバレ満載です!

「馬鹿どもの三平方の定理だ」

「編集王」は青年コミック誌「週刊ヤングシャウト」の見習い編集者になったボクサー崩れの若者、桃井環八(カンパチ)を軸に、個性的な編集者や漫画家を描く群像劇だ。マンガとして面白いのはもちろん、その凄さは出版業界の構造問題に正面から切り込んだ大胆さにある。

作品を貫く「出版は文化か、営利活動か」というメインテーマは、カンパチの初仕事で早々に提示される。見習いの身で大物マンガ家、マンボ好塚の原稿に「ダメ出し」に行ったカンパチはマネージャーの仙台に門前払いを食らう。仙台はこう言い切る。

「君の言う通り……マンガづくりは卑しい作業さ……買う奴が居るなら、売れる物は何でも売る。マンガ家は言ってみりゃ売春婦さ」

「買う奴が居る」からこそ、卑しいコンテンツが作られる。

この構図をもっと鮮烈に描くのが、作中の大半で、部数拡大と収益至上主義の俗物が役どころの疎井一郎編集長の、若き日のエピソードだ。

かつてマンガづくりの理想に燃えていた疎井は、好塚や仙台が絡むあるトラブルを通じて変節し、こう漏らす。

「毎週毎週志のない作家と志のない仕事をして……そうやって出来たクズみたいな作品が読者には圧倒的に支持されて、毎週毎週応援のハガキが山のように届くんですよ。作家や編集部がバカなうちはまだ我慢出来ます……だけど読者に絶望しちまったら、もう何も信じるものがないですよ。作家・編集者・読者……馬鹿どもの三平方の定理だ」

(誠実な編集者だった疎井。土田の見開きには圧倒的な情感と迫力がある)

需要に応え、利潤を追求するのが企業だ。

だが、出版業と他の営利企業の決定的な違いは、「文化」を看板としていることだ。

「明日からソープランドでも……」

この「利潤と文化」が衝突する交点として『編集王』で繰り返し取り上げられるテーマは「エロ」だ。掲載当時、ヘアヌード写真集はマンガと並ぶ出版社のドル箱だった。

代表的なエピソードが、社内のお荷物、文芸部門の編集者の五日市が同期入社の社長に辞表をたたきつけるシーンだ。ここで五日市は火を噴くようなセリフを吐く。

「出版なんて、もともとマトモに食えるような業界じゃなかっただろ!?」「一体いつから出版社は、本の虫から本を取りあげて、そろばんを持てって言うようになったんだ?」

「だったら文化事業をタテに、エロ本でセコセコ稼がずに……明日からソープランドでも経営したほうが早えんじゃねえか!?」

文化と一緒に死ねるのか

「編集王」は1993年から1997年にかけて「週刊ビッグ スピリッツ」に連載された。これは「利潤」の面でみれば、出版が最盛期を迎える上り坂の時期に重なる。出版物の国内推定販売額は1996年に約2兆6600億円のピークを記録した。まだ書籍のネット通販もなく、本は書店で買うものだった。

出版物の販売額は2017年には約1兆3700億円とピークのほぼ半分になっている。「編集王」の中で指摘される「出版社がそんなに儲けてどうするつもりだ」という問題提起は、今や悪い冗談のように響く。

「編集王」の最終盤、出版大手を買収して日本市場に乗り込んできた「黒船」の香港財閥の御曹司(なぜか関西弁)が、疎井とテレビ討論会で対決する。「そこまで『出版は文化』やって言い切るんなら」「おめーら、文化と一緒に死ねるゆうんやな?」と問われ、疎井は「もちろんだ」と即答する。

当時、これは「仮定の問い」でしかなかった。

今やそれは、出版に誠実に携わろうとする誰もが逃れられない切実な問題になっている。

私の一部は新潮文庫でできている

おそらく多くの本好きにとってそうだろうが、新潮社は特別な出版社だ。それは新潮文庫という知の宝庫によるところが大きい。

私は子供のころから、本と書店が好きだ。小学校に上がったころから、書店や図書館なら何時間でも過ごせる子供だった。

育った町には大きな書店がなく、小学校高学年から中学生のころ通ったのは最寄り駅近くの本屋で、壁の棚以外には「島」が2列あるだけの小さな店だった。私が一番長い時間を過ごしたのは文庫本コーナーで、その主役は「新潮文庫」の古今東西の名作だった。今でも、漱石、鴎外などの日本文学からトルストイ、ヘミングウェイなど、ずらりと並んだ背表紙のモザイクが目に浮かぶ。今ほど棚の入れ替えが忙しくなかったので、どの本がどこにあるか、ほぼ完璧に覚えていた。

お金はないから、ひたすら店内をうろつき、立ち読みする迷惑な客だった。漱石や太宰の短いものは、その書店で読んでしまったと思う。

この時から数えて、私は何冊の新潮文庫を読んだのだろう。1000までは行かないと思うが、100や200といった数ではないはずだ。

人間のある部分は、読んだもので作られる。

秩序だった読書と縁遠かった十代の私は、新潮文庫で古典に親しみ、ブルーバックスで科学に憧れ、宝島ムックからサブカルを吸収し、ムーブックスでオカルトに染まり、落合信彦で国際情勢をかじったつもりになっていた。

この大人になる前の乱読が、今の私を作っている。私の一部、それもかなり良質の部分は、新潮文庫を通じた読書に負っている。

私にとって至福の場所だった書店には、いつごろからか、禍々しい空気を放つスポットが増えた。私は表現の自由としての「エロ」には寛容な人間だが、幼児ポルノまがいの本が目立つ場所に平積みされているのは、見るに堪えない。「エロ」に限らず、怪しい自己啓発本や民間療法本、そして政治・経済のジャンルで「売れ筋」として定着してしまった憎悪や恐怖を煽る書物は、ときに無視できないほどの腐臭を本屋全体に放っている。

「利潤と文化」のバランスは、「貧すれば鈍する」という使い古された言葉の通り、悪い方向に傾いている。

昔ほど、私にとって書店は「至福の場所」ではなくなっている。

「新潮45」の一件はこうした惨状を象徴する出来事だった。議論は尽くされている感があるので、ここで詳しく私の意見を述べるのは控える。徹底した検証が必要であろうこと、これは新潮社という個社ではなく、出版界全体の問題だろうという点だけ挙げておく。

ただ、たとえそれが致命的であっても、1つの雑誌の誤ちをもって、私が新潮文庫から受けてきた恩恵は帳消しにはならないのは確かだ。

「たましいを、下げないように……」

『編集王』の最終シーンには、手塚治虫をモデルとした「マンガの神様」が登場し、若きマンボ好塚が住む「トキク荘」の一室を訪れる。担当編集者の疎井が同席するなか、あがったばかりの生原稿に目を通した後、「神様」は好塚を同じ道を歩む者として認め、こう語りかける。

「たましいは……肉体とも感情とも別の……僕等の気付かない所にあって……試練の時にのみ、反応し、成長するものだと思います」「たましいを、下げないように…その事だけを…僕は競いたいのです……」

のちに好塚は、「トキク荘」を抜け出して豪邸に移り、アルコールと享楽に溺れて志を失う。そして、名ばかりで自分で作画もしない「大家」となった後、傷害事件を機に、名声も連載も財産も失う。

末期的なアル中でまともにペンも握れない。それでもペンを手にテープで縛り付け、再デビューをかけて、好塚はもう1度、マンガに向き合う。

再起をかけた作品が脱稿した朝、昔のようにアシスタントとして二人三脚で作業した仙台に礼を述べた後、息を引き取る。

(アル中がもとで死ぬマンボ好塚は、43歳で亡くなった著者土田に重なる)

「食えなく」なった好塚は、遺作を書き上げる過程で「たましいを下げない」創作者のあり様に回帰する。

試練こそ成長の機会、というのは陳腐かもしれない。

だが、文化の担い手としてその志がなければ、「もともとマトモに食えるような業界じゃなかった」出版に、未来はない。

土田は、詩や歌詞を効果的に挿入する作風で知られる。

「今回は『編集王』で書こう」と思いついたときから、コラムの最後は、作中で強烈な印象を残す宮沢賢治の引用シーンで締めくくろうと決めていた。

けれどもいまごろちゃうどおまへの年ごろで

おまへの素質と力をもってゐるものは

町と村との一万人のなかになら

おそらく五人はあるだらう

それらのひとのどの人もまたどのひとも

五年のあひだにそれを大抵無くすのだ

生活のためにけづられたり

自分でそれをなくすのだ

すべての才や力や材といふものは

ひとにとゞまるものでない

ひとさへひとにとゞまらぬ

(中略)

おまへのいまのちからがにぶり

きれいな音の正しい調子とその明るさを失って

ふたたび回復できないならば

おれはおまへをもう見ない

なぜならおれは

すこしぐらゐの仕事ができて

そいつに腰をかけてるやうな

そんな多数をいちばんいやにおもふのだ

(中略)

みんなが町で暮したり

一日あそんでゐるときに

おまへはひとりであの石原の草を刈る

そのさびしさでおまへは音をつくるのだ

多くの侮辱や窮乏の

それらを噛んで歌ふのだ

(中略)

ちからのかぎり

そらいっぱいの

光でできたパイプオルガンを弾くがいゝ

(「春と修羅 第二集」の「告別」より。「編集王」の引用部分に合わせて中略した)

(河原でスケッチする若き日の仙台。「編集王」屈指の名場面)

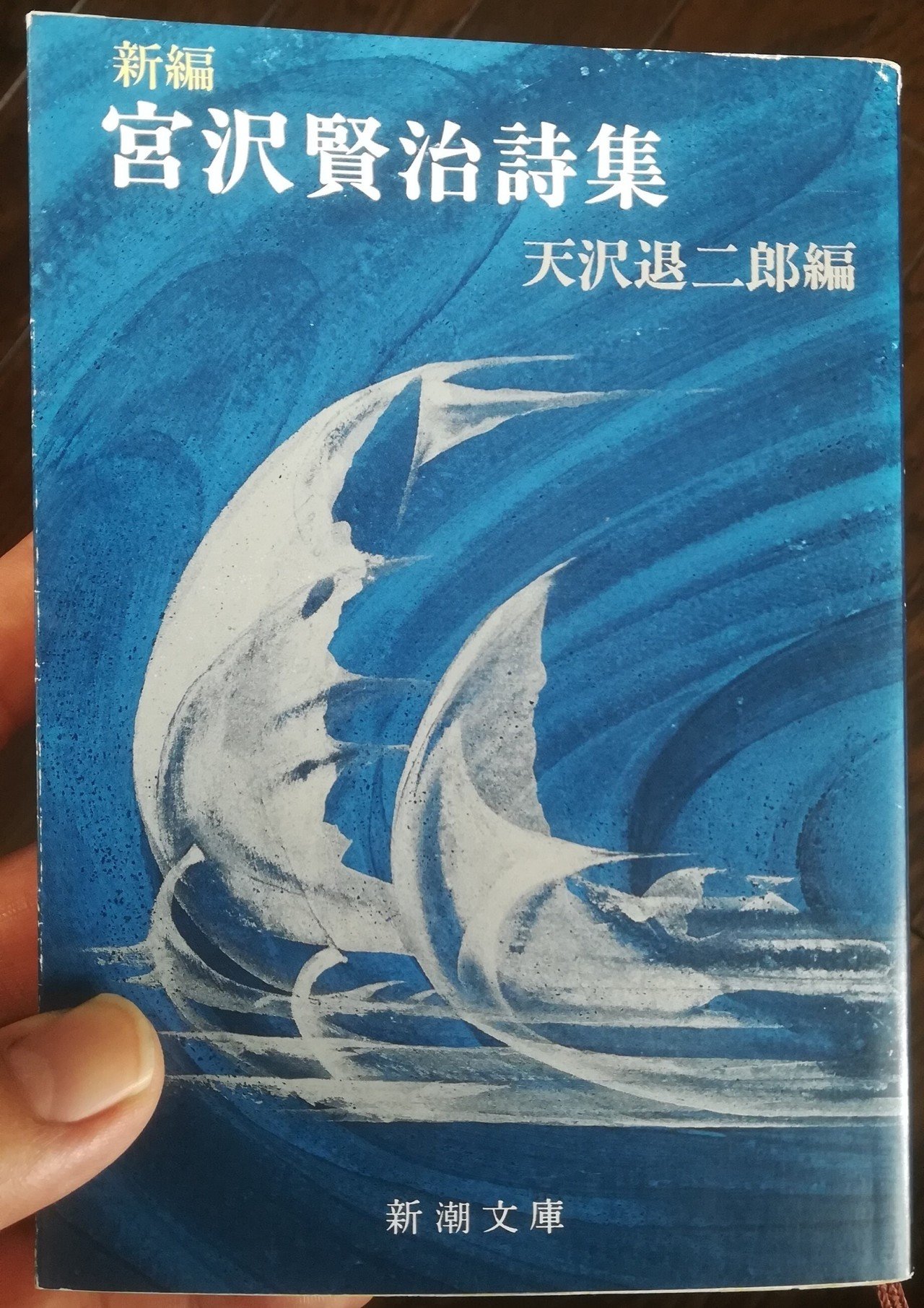

引用にあたって念のため原典に当たっておこうと、久しぶりに本棚から賢治の詩集を引っ張り出した。

その「新編 宮沢賢治詩集」もまた、新潮文庫だった。

「おまへをもう見ない」と言われないために

この春、私は「おカネの教室」という本を出した。出版という世界において、読者の側から、そのほんの片隅ではあるけれど、発信する側に軸足を移した。

一人の作り手として、賢治のこの詩の一節を「読者の目」だと思って胸に刻んでいきたいと思う。

おまへのいまのちからがにぶり

きれいな音の正しい調子とその明るさを失って

ふたたび回復できないならば

おれはおまへをもう見ない

=========

ご愛読ありがとうございます。内容は重複しますが、フォーサイト掲載時の元記事も記録として転載しておきます。連載をまとめたマガジンはこちらです。

ツイッターやってます。投稿すると必ずツイートでお知らせします。

たまにnoteネタのリクエストアンケートもやります。こちらからぜひフォローを。

異色の経済青春小説「おカネの教室」もよろしくお願いします。

無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。