マッサージや湿布は肩こりにあまり効果がない?!アナタの知らない猫背・巻き肩ワールド

🚶♂️姿勢、意識していますか?🚶♂️

マッサージ✋や湿布💊をしているけど、

肩コリや痛みがなかなか良くならない、むしろ悪化している!!💢

そんな経験はありませんか?

その本当の原因は、

猫背🐈や巻き肩🌀といった、『姿勢の悪さ』かもしれません。

猫背や巻き肩と聞くと、

あー何だか見た目がかっこ悪いイメージだなぁ😒

と、さほど気にかけていない感じでしょうか?

甘く見ない方がいいデス💦.....

見た目が悪いだけではなく、

この肩が前に出たように見える猫背や巻き肩が

肩こりや痛み⚡️を引き起こす原因のひとつであり、

これらの姿勢を続けていると最悪、

⚡️肩の奥にある大切な筋肉を痛めたり関節が変形し、さらに強い痛みや腕が上がらなくなる可能性があります!!⚡️

すでにあなたの周りにも姿勢が悪く、痛みなどで腕が上がらない方はいないでしょうか??

もしあなたが、

✴︎このような状態になりたくなかったり、✴︎日常生活に支障を出したくない、✴︎また怪我なくトレーニングしたい

という方は、

これらを解決する知識やポイント、

正しい姿勢の正し方、

エクササイズ方法を書きましたので、

ぜひ読んでいただき、皆さんの健康に貢献できたらと思います。

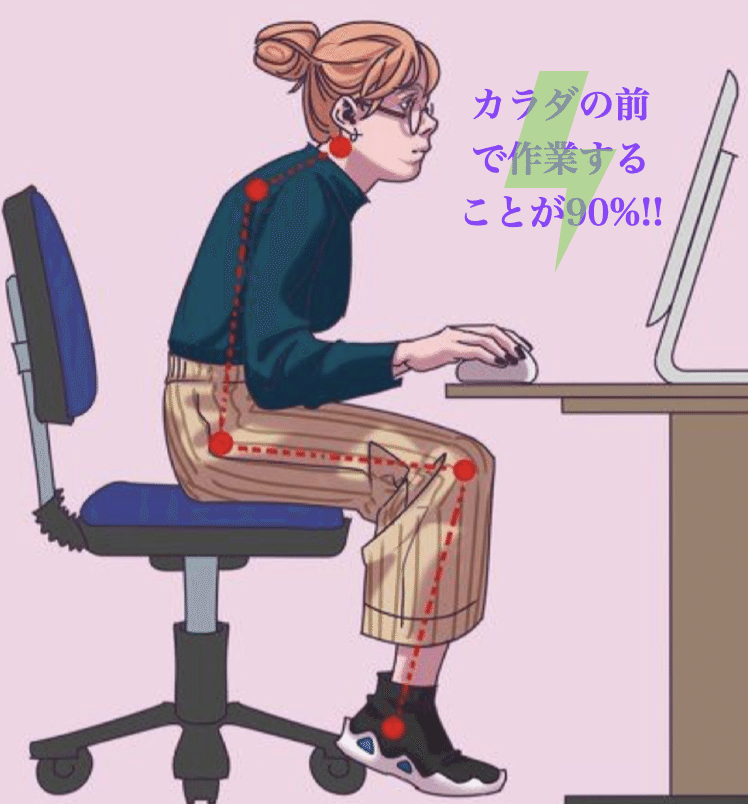

現代人の姿勢の傾向

狩りをしていた大昔🐗🐃と比べ、

パソコン💻やスマートフォン📱などが普及し、

現在の仕事や生活場面では約90%が体の前で作業していることになります。

これは、

💡体が曲がった姿勢=曲がった方向に硬くなりやすく、反対の伸ばす方向の筋肉が弱くなる

状態を作り出しています。

上半身でいえば、

➡️カラダの前部(胸)の筋肉が硬くなり、後部(背中)の筋肉が弱くなりやすい。

といえます。

この記事を書いているわたしも、この姿勢になりやすいです💦

そして、この記事を読んでいるあなたはどうでしょうか?

猫背・巻き方のメカニズム

原因はいくつかに分かれますが、

姿勢が悪いとされる、

『楽な姿勢』

をとることで、

簡単に猫背・巻き肩になってしまいます (多くの方がこの姿勢になりやすい....)。

前回の記事のイラストですが、楽な姿勢で座ると腰だけ出なく、背中(胸椎)も大きく曲がります。

立っていても『楽な姿勢』は胸椎が曲がります。

『正しい姿勢』と『楽な姿勢』の頭と腕の骨(上腕骨)、肩甲骨の位置関係はこのようになります。

『正しい姿勢』

簡単にまとめると、

⭕️●頭が前に出ないで、●赤い垂直の軸上に耳と肩の上の位置が同じ(肩が前に出ない)、●肩甲骨が内側に(内転)・下(下制)にあることが理想的です。

この位置関係にするには、

➡️あごを引き、腕の骨を外側にねじりながら胸の根本から開き、肩(肩甲骨)を後ろ下に引く

ようにします。そうすると、背中(腰椎)もまっすぐになりやすくなります。

次に多くの方がとっている『楽な姿勢』は、

まとめると、

❌●頭とあごが前へ出て、●腕(上腕骨)も内側にねじれながら前に(もしくは肩が上がって見える)、●肩甲骨が上へ上がり(挙上)・前に傾いている(前傾)

デス。

つまり、

➡️『楽な姿勢』とは、胸・前側の筋肉が縮み、カラダの裏側の背中の筋肉があまり使われていない状態。

とも言えます!

『正しい姿勢』を組み立てる筋肉を使っていない、

『楽な姿勢』をとることで、とてもキレイな猫背・巻き肩の完成です🌪笑。

意外と知らない肩甲骨の位置

肩甲骨の位置が......

と、説明されても訳わかめ💁

なので、

正しい肩甲骨の位置についても話します💦

肩甲骨の位置ですが、

✅上角と言われる部位が背中の2番目(第2胸椎)

✅下角と言われる部位が背中の7番目(第7胸椎)

の位置となります(もちろん個人差はありますYo~)。

⬆️背中から見たイラスト

だがしかしかし、前文でも話しましたが、

『楽な姿勢』をとることで肩甲骨が

❌上へ移動し、さらに前へ傾いた位置へ動きます。(肩甲骨の挙上と前傾、上方回旋)

(上方回旋=肩甲骨が斜め上へ回旋する動き)

左『正しい姿勢』 右『楽な姿勢』の肩甲骨の位置

実際は右のイラストのように肩甲骨がカラダから突き出たりしませんが、

上方向へ移動し前へ傾いているイメージになります(楽な姿勢以外でもなります)。

『楽な姿勢』、肩甲骨が前に傾いている(前傾)状態が長く続くと、

胸の前(肋骨)についている、小胸筋が縮んでしまいます......(その他の前に付いている筋もですが)

💡この小胸筋、後ろにある肩甲骨の突起へくっついており、肩甲骨を前へ引き寄せる作用があります。

縮んでしまうと、

❌肩甲骨が前へ移動しやすく、『正しい姿勢』である肩甲骨を後ろ下に引き下げにくくなってしまいます。

『楽な姿勢』を変えることが痛みを治す近道

このように

肩甲骨が上へ移動し前へ傾き、腕が内側へねじれた姿勢をとるだけで、

👉肩が前へ動き、内側へのストレスが発生し奥にある腱に負担がかかり、痛みや損傷を引き起こす原因となる。

はい、肩関節にとてもよろしくない姿勢なんです。

肩に良くない『楽な姿勢』をとるだけでなく、

『楽な姿勢』のまま腕を動かし日常生活を積み重ねると、

⚡️さらに筋肉や腱を痛め、関節が変形してしまうリスクが高くなってしまいます。⚡️

また、その状態だと、

肩甲骨は正しく動かせないため、自由に腕を上げにくくなる可能性だってあります😰

それは、

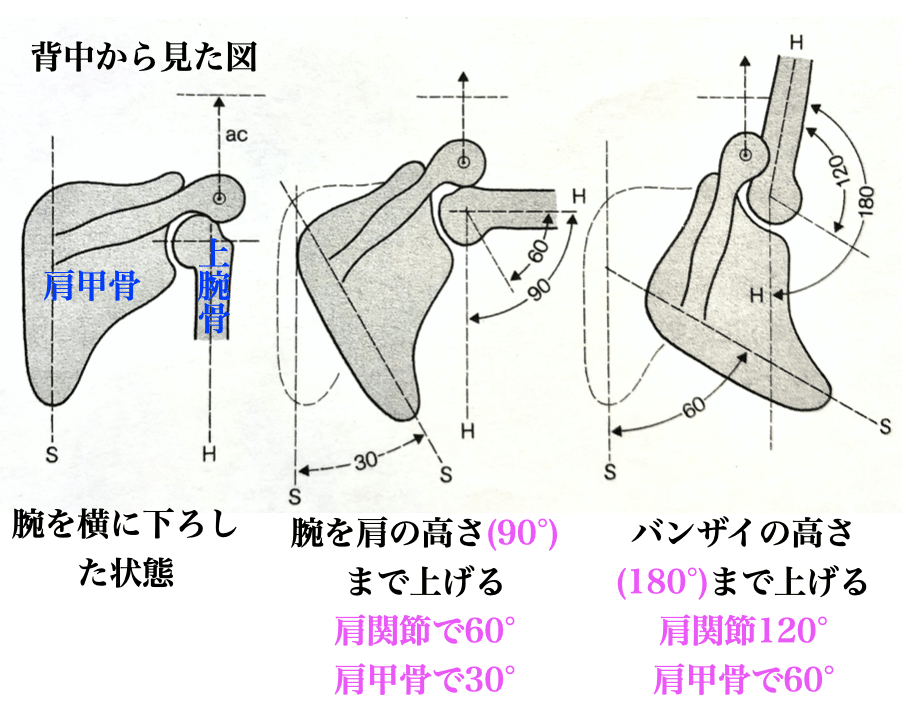

👉腕の骨と肩甲骨は一緒に動いているからなんです!(肩甲上腕リズム)

✅肩甲上腕リズム➡️腕を横から上へ上げていくと、肩関節の動きと肩甲骨の動きの比率は2:1となる。

✅肩甲上腕リズム

肩の関節だけで、腕は動いていないんです!

肩甲骨と連動して動いています!

しっかり腕をバンザイした位置まで上げるためには、

肩甲上腕リズムが正しく動かせるよう、

背中がまっすぐであること(脊柱の伸展)が重要とされています。

💡『楽な姿勢』で腕を動かすことは、背中 (胸椎)がまっすぐではなく曲がり、肩甲上腕リズムがくずれた中で動かすことになります。

さらに肩甲上腕リズムがくずれたまま、上げにくい腕を上げようとすると、

⚡️腕の骨と肩甲骨の骨がぶつかり、その間にある腱や軟部組織が押しつぶされ、痛みや損傷を引き起こしてしまします⚡️。

『楽な姿勢』で肩を痛める原因がここにあります。

また肩コリの原因もひとつでもある、

『楽な姿勢』により、腕が前へ移動し、肩の筋肉(僧帽筋など)筋肉が常に伸ばされた状態が長時間続くために肩がコッてしまいます。

たとえマッサージや湿布をしていても、

痛みを生み出してしまう『楽な姿勢』を続けていると、

肩コリは当然良くなりませんよね??

医療機関やドラッグストアに行かなくとも、

💡『正しい姿勢』でいることで自分自身で肩コリや痛みを防ぎ、和らげることができるんです。

しかも無料です。

そして、

高齢者になる前、若い今から意識しましょう!!

わたし達のカラダは、

違和感があっても動けます🏃🏻♀️。

例え負担がかかっていても動けます💃。

痛くても動けます👯♀️。

でも、

それが何十年も続くと壊れてしまい、自由に動くことができなくなります👩🦽。

痛みや違和感はカラダからのヘルプです。耳を傾けましょう!🧏♀️

そして今から姿勢を正しましょう🧍♀️、

伸びている感じがしたらそこをストレッチしましょう👯♀️、

力が入らないと感じたらそこをもっと動かしましょう🏃!

Let' Go!!

正しい姿勢のクセをつけよう!!

『正しい姿勢』をしようとしても、

『楽な姿勢』から姿勢が変わらない方が中にはいらっしゃると思います。

それは、

普段正しい姿勢をするための筋肉の使い方が分からないから。

普段行っている姿勢や行動はその動きを繰り返し行い、

それにより脳が学習し、

円滑に行えるようになり、無意識に行っています。

無意識に『楽な姿勢』をしているので、意識的に『正しい姿勢』にすることは

ムズイです.....💦

『良い姿勢』のおさらい

この位置関係にするポイントは、

💡あごを引き、腕の骨を外側にねじりながら胸の根本から開き、肩(肩甲骨)を後ろ下に引く

ようにします。

『正しい姿勢』から『楽な姿勢』をすると、

✅頭が前に出ると➡️背中(胸椎)と腰(腰椎)が曲がっていきます。

✅腕を内側にねじると➡️肩は前へ動き、肩甲骨が上・前へ移動しやすくなります。

関節の特徴のひとつですが、

このように関節が動くと

連動してその他の関節も動くため、

周辺との位置関係も変わっていきます。

このことを、運動連鎖と言います。

反対に『楽な姿勢』をすご〜く極端にやってみたあと、

『正しい姿勢』をやってみてください。すると、

どこの筋肉が硬くなっていて、どこの筋肉が使われているか

が感じやすいと思います。

ですので、『楽な姿勢』から『正しい姿勢』への意識付けエクササイズを行いましょう!!

正しい姿勢へ!! 🏋️エクササイズ🤸

🟢エクササイズ1

➡️頭を正しい位置にする意識付け

💡 頭の上(後ろ側)に糸がついて引っ張られる感覚で、頭を下げないで目線は落とさず、あごを引きます。頭の骨がまっすぐ前を向き、首の骨(頸椎)が起き上がります。

*この時点では、まだ肩や肩甲骨は前にある状態です。

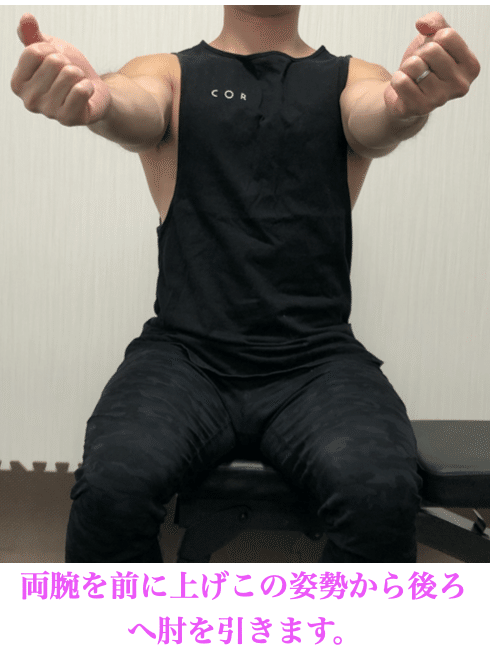

🟢エクササイズ2

➡️狭く硬くなった胸を開くエクササイズ

両腕を前に上げた状態から後ろへ引いていきます。

💡引くときは、両肩が上がらないように、肘が開かないようワキをしめながら引き、両肩が上がらないように腕を外側に開く

と、肩が後ろに移動し、肩甲骨は正しい位置へ近づきます。

この動きを5回繰り返します。

そのまま、曲げたヒジをおろすと『正しい姿勢』の完成です。

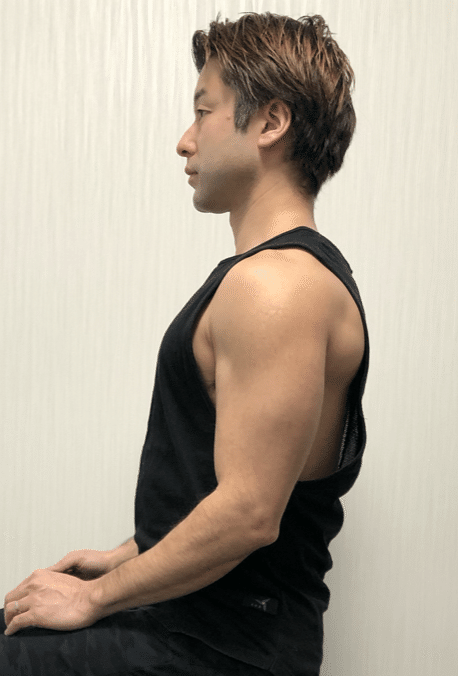

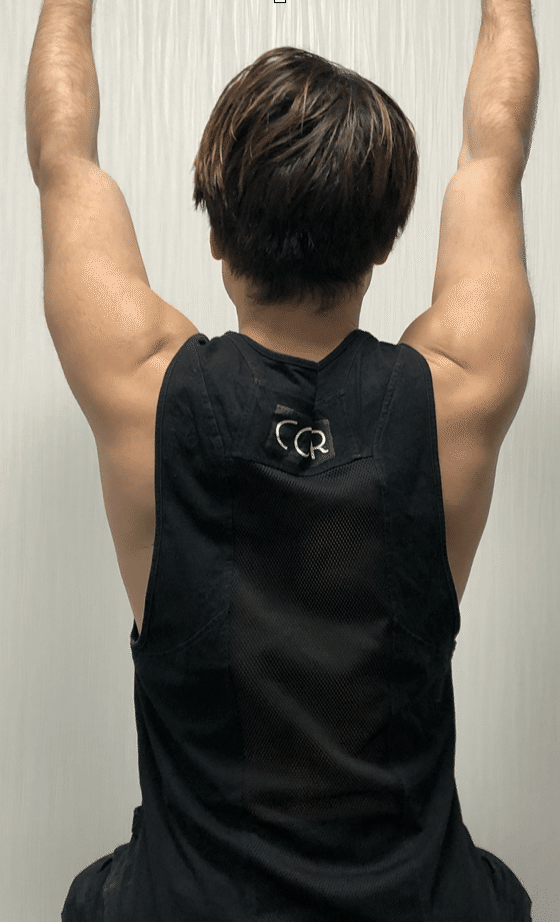

🟢エクササイズ 3

➡️肩甲骨を大きく上から下へさげながら、胸を開くエクササイズ。

エクササイズ1での『正しい姿勢』のまま、両腕を上へ挙げます。

この姿勢のまま、背中を丸ないように両腕(ひじ)を後ろに引き寄せながら下げていきます。引き下げたら5秒間キープ。

横から見たポイント

ただ、真下に腕を引いてひじを降ろすのではなく、

💡ひじを後ろに引き寄せながら、両手を外へ回す(腕の骨が外へ回る)ようにします。

そして、また腕を上に挙げ、腕を引いていきます。

この動作を10回繰り返します。

こうすることで、

肩を後ろへ移動させ、肩甲骨を下へ下げることができ、背中がまっすぐになります。

🟢エクササイズ 4

➡️肩甲骨を内側に寄せながら、胸を開くエクササイズ(大胸筋、小胸筋ストレッチ)。

床やベッドに足を伸ばして座り、辛い方は両膝足を立てて座り、両腕をカラダの横より広めにし、少し後ろに伸ばします。指先はできるだけ後ろに向けるようにします。

💡肩甲骨を内側に寄せながら、腕の骨を後ろに引き胸を開きます。この時、肩が上がらないように意識してください。

頑張って5秒間、キープです。

5秒間、キープしたら、

反対に背中を丸めていきましょう。

この動きを繰り返し、10回行います!!

🟢エクササイズ 5

➡️胸の筋肉(大胸筋)をしっかり伸ばすエクササイズ

💡違う角度で自分のカラダより後ろへ腕を引くと、大胸筋の上から下まで全体的に伸ばすことができます。腕を引く時は、肩甲骨を内側・下に下ろす、軽く胸を張るようにします。

このエクササイズも10秒間、キープしましょう !!

🟢エクササイズ 6

➡️カラダの前(お腹)と後ろ背中の筋肉を動かす。(キャット&カウ)

背骨や腰の骨(脊柱)の柔軟性を向上させ、

丸く硬くなった背中を改善することができます。

💡四つ這いになり、骨盤を後ろに傾けながら頭を下げ背中・お腰を曲げて、骨盤を前に傾け頭を上に上げ反ります。

柔軟性だけでなく、

意識的にお腹と背中の筋肉を動かせるよう、大きく背骨を曲げ伸ばしを行いましょう!!

このエクササイズ、曲げ伸ばしを各10回行います。

あなたのカラダを知れる機会

座っていても💺、

立っていても🧍♀️、

狭い場所でも🏘、

時間がなくても⌚️、

10分もかからずできるエクササイズです。

自分の大切なカラダのために、わずかな時間で終わることができます。

🌀面倒くさい気持ち、ありますよね🌀

でも、ひとつでも行うことで、

正しい姿勢へのカラダの使い方が、

意識しやすくなります。

そして、

✅自分のカラダの硬さ・筋肉の弱さに気付く機会にもなります。

早い時期からあなたのカラダが楽になるように、

若い今から、正しい姿勢の筋肉の使い方を行うクセを生活の中に。

そっそく今、今日中にやって見ましょう🎶

この記事を読んで、少しでもあなたの悩みが解決できれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました😊

参考文献:

中図 健:上肢運動器疾患に診かた・考え方 関節機能解剖学的リハビリテーションアプローチ 医学書院 2011

金子 唯史:脳卒中の動作分析 臨床推論から治療アプローチまで 医学書院 2018

工藤 慎太郎:運動機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略 医学書院 2017

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?