起業家・経営者は情報インテリジェンスを持とう!【情報インテリジェンスの高め方①】

これからビジネスをしていく上で何よりも重要なスキルが、自分の頭で考え判断する能力です。

世の中には数多くの情報が飛び交っています。正しい情報だけではなく、間違った情報も多く飛び交っています。

今は、そんな多くの情報の中から、どれが正しいのかを自分自身で取捨選択し、分析し、判断していかなければいけない時代です。

例えば、ここ数年、ニュースなどで何度も繰り返し言われていたのが「ご自身でリスクとメリットをよく考えた上で決めてください」という言葉です。

そうなんです。誰も答えを教えてくれない、自分自身の頭で考えて答えを導き出さなければいけない時代がもう既に到来しているのです。

特に起業家や経営者の場合などは、その連続です。

自分でビジネスをやっていると、予想外の出来事や問題、トラブルが起きることもあります。起きた事に対して、誰かが答えを用意してくれる訳ではありません。また、仮に教えてくれたとしても、その答えが正しいとも限りませんし、今までは正しかったとしても、時代の流れとともに正しくなくなるケースも十分考えられます。

例えば、今現在ビジネスをやる上で、10年前ぐらいのマーケティング手法などのノウハウなどは全く使えません。でも、目の前にそういったノウハウなどはゴロゴロ落ちている訳です。

そのため、自分自身の頭で考え、どの情報を受け取り、どの方向に向かってビジネスを進めていくかを決めていく力が、現代社会でビジネスを成功させ、人生を好転させる上で何より重要なスキルだと僕は思います。

このように、何が正しいかが分からないような状況の中で、自分自身やビジネスを俯瞰して、構造的に捉え、間違った判断をしないためのスキルこそが情報インテリジェンスです。

今回は、そんな「情報インテリジェンス」を身につけるための方法論について説明していきます。

このコラムは概念的話も多数含んでいるので、非常に難しい内容になっているので、読んでいただいてまず理解するのが大変だと思います。また、理解できたとしても実践し、すぐ情報インテリジェンスが向上するかと問われれば難しいと思われます。

しかしながら、新しい物の見方、別角度からの知的な感覚やインスピレーションを得るためのきっかけにしていただけるとは思っています。

ご自身の人生において少しでも役立てていただければ幸いです。

自己紹介

事業投資家の林周平(@HayaShu88)と申します。10社のグループ企業の経営と林経営塾を主催しています。

私たちが普段、適当に生きられるのは、共有の認識の恩恵を受けているから!

まず、情報インテリジェンスとは何なのか、から考えていきましょう。

みなさんは、「自分が適当に生きていけているなぁ」と実感することはありませんか?

「適当に生きている」というのは悪い意味ではありません。もっとよく考えてください。

例えば「こないだのあれ、もうちょっとしっかり目で修正よろしく」と社員に言ったら、「わかりました」と返ってくる、みたいな会話が成立することって多いと思います。

こんな適当な説明で通用するなんて不思議ですよね。

ほかにも、待ち合わせの場所と時間を決める際に、「7時ぐらいに六本木で」「了解です」という会話が成立することもよくあります。

俯瞰してこの会話を見ると、「7時はわかったけど、六本木のどこやねん!」って思うはずなのに、なぜか当事者同士では会話が成り立ちますよね。でも、それは周りから俯瞰して見た場合、意味不明だと思います。

このように、私たちは知らず知らずのうちに、意外と適当に生きていけているんです。

逆に言うと、僕たちがこうやって適当に生きられていることは素晴らしい事なんです。先祖代々に感謝ですね。

こういった適当な会話が成り立つ理由は、共有の認識があるからです。

先ほど、「こないだのあれ、もうちょっとしっかり目で修正よろしく」と社員に言ったら、「わかりました」と返ってくるという会話が成り立つのはどうしてでしょう、という話をしたと思いますが、この会話が成り立つのは、社員同士に共有の認識があるからです。

一歩外に出ると全然、意味が通らなくなってしまいます。

共有の認識とは、ずばり資産のことです。つまり人類が積み上げてきた文字、法律、慣習、文化などです。これが共有の認識としてお互いにあるからこそ、上記のような会話が成り立つ訳なのです。

つまり、その共有の認識の裏には歴史が存在している訳です。このように歴史によって積み重なってきた共有の認識に恩恵を受けているからこそ、私たちは今、適当に会話ができてしまっているのです。

先ほどの例を考えると、「こないだのあれ、もうちょっとしっかり目で修正よろしく」「わかりました」という会話にも、遡ると歴史があるはずです。

例えば、以前社員が修正した書類を上司に出して、「いい感じじゃないか、この調子でよろしく」「ありがとうございます」というやりとりがあったのでしょう。今回また同じような修正を依頼したはいいものの、数日前に提出された修正が、前回の修正と見比べて、ちょっと甘いなと感じた上司は、「もうちょっとしっかり目でよろしく」と再修正を依頼した、という感じで、言葉の裏には何らかの積み重なった歴史があり、社員と上司の間の共有の認識があるはずです。

もしくは、今皆さんが携わるビジネス、やっている作業にも、「なぜ今その作業に落ち着いたのか?」を遡ると歴史があるはずですね。

何も歴史を知らない新人に伝える時には、「あれやこれや試した結果、今この作業をしなきゃいけないんだ」という歴史を教えてあげないと、新人には伝わりません。

難しい概念的な話ですが、情報インテリジェンスを獲得するために重要なのは歴史だということです。積み重ねてきた歴史にこそ、本当の意義や本質が眠っています。

つまり、お互いが持つ、共有の認識が生まれた歴史の文脈をしっかり読み解けば一気にインテリジェンスが得られるといえます。

適当に生きられることは素晴らしいことです。

しかし、ベンチャー起業家や経営者の場合は、適当に生きるわけにはいきません。参画してくれたメンバーや後任が適当に生きていけるような会社作りをしなければならないでしょう。ベンチャーなどには歴史が少ないためですね。

人々がぬくぬくと適当に生きて、良い報酬をもらって、仕事も回っていい生活をして家庭を築けるように、普通かつ豊かな生活を人々が送れるように、共有の認識を作っているという事を理解しておきましょう。

起業家、経営者はインテリジェンスを持て!

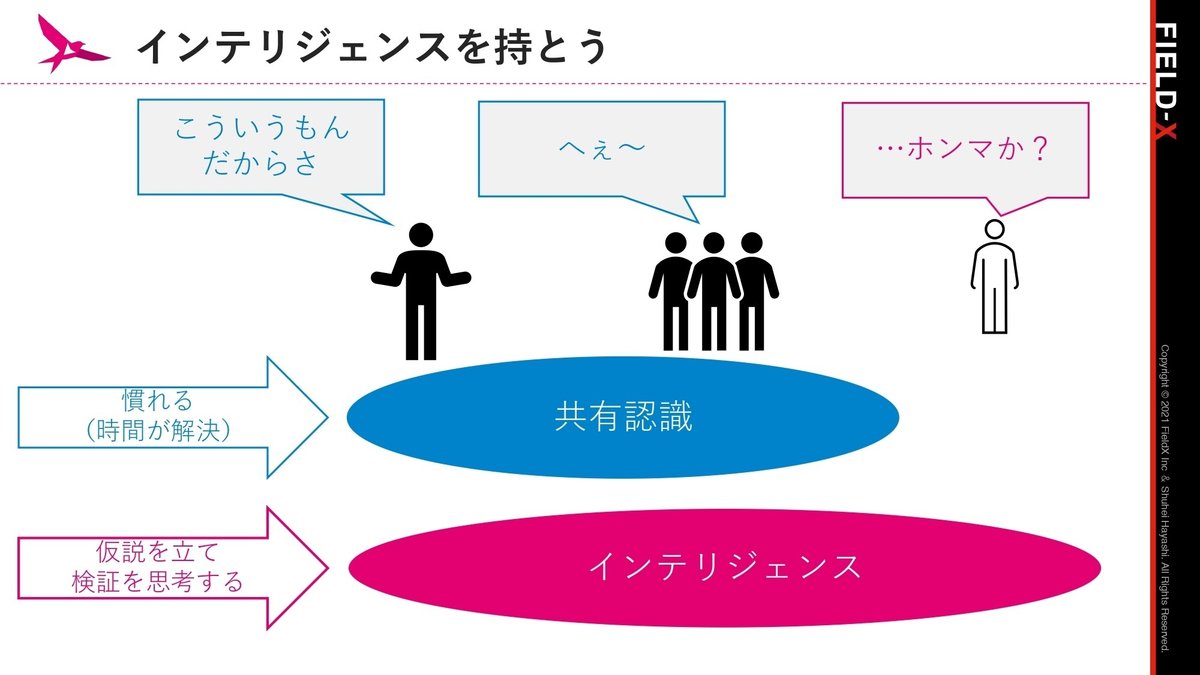

世界中は歴史を積み重ねて、適当に生きられるように共有の認識を作り出し、その恩恵を日々うけながら生活をしていますが、起業家や経営者である我々は、その共有認識の裏にある歴史を読み解き、仮説を立て、検証し、思考するインテリジェンスを持つべきです。

「その常識は、その会社・国・時代では確かにそうかもしれないが、本当にそれは正しいのか?」と考える行為がある意味、インテリジェンスといえます。

ついつい、「こういうもんだから」という生き方をしがちだと思うんですが、「ホンマか?」「それがなぜそうなっているのか?」についてちゃんと捉えられるようになるのが理想です。「いちいち全てを疑うべき」とまで言いたいわけではないのですが…。

共有の認識とは慣れの問題であり、時間が解決します。

そのため、会社に新人が入ってきて、「3年間は頑張れ」みたいによく言われる理由は、ある程度時間を経て会社で働く人との共有の認識を得るためです。

大量採用して「とりあえず疑問を抑えて、やってたらだんだんわかるから3年は頑張ってみてよ」と新人にひとまず言うような経済は「量産型」を重視していたのです。

今は、量産型の時代ではありません。物ごと1つひとつに対して、仮説を立てて検証し、思考する。別に全てを疑う必要はありませんが、自分の頭で考えることがすごく重要となります。

情報インテリジェンスとは?

情報インテリジェンスとは、間違った判断をしないための分析や解釈を行う知性のことです。

言い換えると、「本質的な理解をする力」「騙されない・流されないための力」「人々を確かに導く力」です。

しかし、ビジネスをやっていく上で正解なんて誰にも分かりません。思考したとしても正解が分からないことが多いです。

正解がわからないことが多いのであれば、間違った判断をしないということが重要です。

仮に今は「世の中の正解」に流されていても、3年~5年経ったらズレが生じます。

例えば、10年前ぐらいの「YouTubeをバズらせるには」みたいなノウハウなんか今は絶対使えないですよね。

このように、自分できちんと解釈して考えていく力が情報のインテリジェンスです。

【参考】「知能」と「知性」の違い

補足として、「知能」と「知性」の違いについて説明します。

「知能」とは、答えがある問題を考える能力です。例えば、動物にも知能があります。兎より犬の方が知能が高いなどと解説されたりしまよね。

一方で、「知性」とは、物事を知り、考え、判断する能力のことです。犬や兎に知性があるという言い方はしませんよね。あの人は知性があふれてるね、とかならありえます。

知能は答えがある問題を考えること、知性は物事を知る、考える、判断する、つまりもっと能力的なことです。

スキルも勉強して学びます。人間そのもの、脳を鍛えていく、ということであるため、今回のテーマは知性に属します。

※次の記事はこちら

↓こちらは私の詳細な経歴やプロフィールの紹介です。

↓経営塾で伝えている中心となる考え方はこちらにまとめています。

↓Podcastでは「仕事と幸福論」を雑談形式で配信しています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?