三浦春馬さん作品レビュー:天外者(てんがらもん) 史実との比較編

まずは、こちらの「天外者(てんがらもん)」映画レビューを読んでください。

https://eiga.com/movie/93800/review/02451657/

これは、2020年12月22日現在、Googleで「てんがらもん 三浦春馬」と入れて検索すると、ほぼ先頭に出てくる映画レビューです。

三浦春馬さんの熱演については、おおむね好意的に見てくれています。しかし脚本については、私はこういった意見が出るであろうことを、予想していました。そして、アクセス数はそちらの方が伸びるであろうことも。

意見はみんな違っていていいので、あまりに「評価5.0」「春馬くんの演技が素晴らしい」ばかりのレビューが立ち並ぶよりは、健全な状態だと言えます。年間多くの映画をご覧になっている方のようですし、上記リンクのレビューに好意的なコメントが多くついているところを考えても、作品についての忌憚ない意見と言えるのではないでしょうか。

私は脚本家が大河ドラマ「天地人」の小松江里子さんであるとわかっているにも関わらず、わざわざお好きでない脚本家の書く脚本の映画を観に行って、レビューを書いてくださったことに、三浦春馬さんのファンとして、感謝します。私だったら、はっきり好みでない物語を綴ると知っている脚本家が書いたとわかっている作品を、お金を払って、観たりはしません。

映画館に足を運んでくださって、健全なレビューを書いてくださった方に敬意を表しますが、同時に「それでも「天外者」を観るため、劇場に足を運ぶ人が一人でも増えてほしい」という思いが、私にはあります。レビューを読んだ人に「やっぱいいや」と思ってほしくはないのです。

それは、本作が春馬さんが全精力を傾けたとわかる作品で、彼の素晴らしさを観てほしいからということも勿論ですが、それ以上に五代友厚という人を知ってほしい、この映画が五代友厚を知るきっかけとなってほしいと強く願っているからです。

その理由は、以下のnoteにあります。このnoteをざっと読んだ後、ご興味がありましたら以下のリンク先も覗いていただけたら嬉しいです。

このnoteでは、映画「天外者」中で、史実に対して誇張されている部分や事実に反する部分については触れず、映画で出てきたシーンを追いながら、実際の五代友厚の思想的背景と功績について、辿りたいと思います。

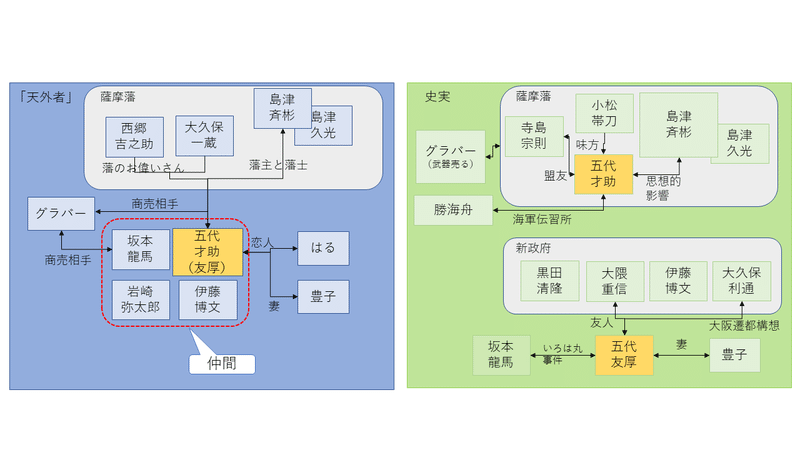

まずは、「天外者」作品中の人物相関図と、史実での人物相関図を。

小さいので、拡大してご覧いただければ幸いです。

海軍伝習所での出会い

「天外者」作品中では、長崎の海軍伝習所で勝麟太郎のもとに通ってきていた坂本龍馬と出会うことになっていますが、実際に海軍伝習所で交流があったのは龍馬ではなく、勝麟太郎です。

勝麟太郎(海舟)は、海軍伝習所の一期生であり、二期目も残っていたことが記録されています(才助は二期目として参加)。

伝習所では数学や化学といった理系科目も教えていたといいますから、ただの海軍養成学校というよりは、いまでいう防衛大学校のような、海運技術に関するエリート養成校といったところでしょうか。

当時の勝麟太郎は、オランダ人指導教官にこんな風に評されています。以下は、伝習生を連れて平戸・下関へ航海した時の話です。

勝氏はオランダ語をよく解し、性質も至って穏やかで、明朗で親切でもあったから、皆同氏に非常な信頼を寄せていた。それゆえ、どのような難問題でも、彼が中に入ってくれればオランダ人も納得した。しかし私をして言わしめれば、彼は万事すこぶる怜悧であって、どんな具合にあしらえば、我々を最も満足させうるかを直ぐ見抜いてしまったのである。すなわち我々のお人よしを煽て上げるという方法を発見したのである。

この後、勝麟太郎は自ら提案して、咸臨丸を下関から鹿児島まで移動させ、指宿でオランダ人指導教官と島津斉彬を引き合わせます。

この時、オランダ人指導教官たちが、鹿児島の工場群・集成館を見学していたく感心した様子が記録に残っています。当時集成館にあったのは、製鉄炉やガラス工場、アメリカの見本に倣って作られた農具などでした。島津斉彬の旺盛な先進性と積極性が、オランダ人にも強い印象を与えていたのです。

先ほど「伝習生を連れて平戸・下関へ航海」と書きました。この時、咸臨丸に五代才助が乗っていた記録はありませんが、乗っていたと仮定しましょう。

オランダ人指導教官たちの目に映る薩摩藩を見て、五代才助はどう思ったでしょうか。自分の生まれ育った故郷に当たり前にあった風景が、藩の外からどんな風に見えるのか、貴重な経験をしたはずです。ますます斉彬公の先進性を強く感じたのではないでしょうか。

また、オランダ人教官から「人のあしらい方を心得ている」と評された勝麟太郎についても、感じるところはあったでしょう。そもそも、斉彬公と勝麟太郎はこの訪問以前から交流があり、ものの考え方については似通った部分があったと思われます。

島津斉彬と勝麟太郎。この時代を代表する開国派の二人は、若き日の五代才助の思想に、大きな影響を与えたことでしょう。

薩英戦争後の潜伏生活と上申書

映画「天外者」では最初の方で勝麟太郎の口から語られていた、五代才助の藩への上申書。

実際には、薩英戦争後、逃亡・潜伏し長崎のトマス・グラバーのところへ身を寄せていた時に書かれたもののことだろうな、と思って観ていました。上申書の内容は映画の中で語られていたのとほぼ同じ。内容をかいつまんで示しますと

(1)米・海産物などを上海に輸出し、これによって利益を得よ。

(2)その利益で、製糖機械を購入し砂糖を製造、販売して収益を得よ。

(3)砂糖輸出で得た収益で留学生を派遣、そして同行する視察員が軍艦、大砲、小銃、紡績機械を買い付けること。

(4)貿易だけでなく、学校・病院・化学・印刷・鉄道・電話設備など産業革命の技術を学ぶこと。

引用:Wikipedia 「五代友厚」

具体的な数字を使った詳細な計算に基づいて説明されており、内容を完成させるのにグラバーの協力があったと思われます。

建付けとしてはこうです。

米や海産物を売る→

得たお金で機械を買って砂糖を製造・販売する(国を富ませる)→

機械をメンテナンスしたり、マネして作ったりするには技術が必要だから留学生を派遣する・ついでに同行した人間に武器や最新の機械を買わせる(強兵)。

今でこそ当たり前に思えますが、まだ佐幕だ倒幕だ、攘夷だ開国だと日本中が騒いでいたころの計画として、いち藩士が書いたものとしては広い視野に基づいていて、大変洞察力に富む、画期的な上申書と言えるのではないでしょうか。

「天外者」の中では、「殿の恩情でお咎めなしとなったが、なにゆえ死なん」と兄に言われた才助。ですがこれはおそらく、当時の薩摩藩内の一般的庶民感情を表すセリフで、藩上層部の考えはまったく反対だったと考えます。なぜなら、薩摩藩は、のちにこの上申書の内容をほとんど実行に移しているからです。

五代才助は、彼自身の書いた画期的な上申書の内容を、実際に行うために必要不可欠な人材だったから、「薩英戦争で戦わず捕虜になって生き恥をさらしている」という藩内の批判があっても、藩の上層部が帰藩させたと考えるのが自然です。「殿の温情」などではないと思います。五代が切腹するなんて、藩にとってはとんでもなかったのです。

薩摩藩上層部が、五代才助を貴重な人材として認識・理解していたというのは、幕末の世にあって、どれだけ薩摩藩上層部が世の中の先を見据えていたかを感じさせる、驚きのエピソードです。

金銀分析所と鉱山業

民間人として手掛けた事業の中で、これについては触れざるを得ません。映画「天外者」では、「海外への金銀流出を防がなくてはならない。金銀をできるだけ買って政府に売るんだ、手段は問わない。そこからじゃ」と話す五代のシーンだけでした。

あれではさっぱりわからないので、少し詳しく書いておきます。

五代友厚(ここから友厚表記に変更します)は、「金銀分析所」を設立しますが、前提条件として重要なのが、造幣局が大阪で創業されたことです。

そもそも、この時代に至るまで日本の貨幣は品位、量目が乱雑で不統一でした。これでは規格の統一された欧米各国の貨幣と比較しても、世界各国で通用しないことが明らかです。このため、近代的貨幣工場を建設して、統一した規格の貨幣を製造することが急務となっていたのです。そこで創業されたのが造幣局でした。

このような使命を負って創設された造幣局に、金貨・銀貨の材料として納入する金銀の地金を作っていたのが五代友厚の設立した「金銀分析所」です。日本の在来の金貨・銀貨を購入し、それを精製して地金を作っていました。

この事業は、あたかも五代友厚の独占的事業であるかのように言われるケースもありますが、当時大判小判を造幣局へ持ち込むのは誰でもできたことだったようですから、他にも競争相手はいたでしょう。ただ地金にして持ち込むことで、五代から納入されたものは、一定の品質が確保されていたのではないかと思われます。

品質が評価されてのことなのか、この事業は莫大な利益を生みます。五代友厚はここで得た利益を、鉱山業に投じます。

三浦春馬さん演じる五代友厚のセリフ、「そこからじゃ」、覚えておいででしょうか。この、「そこからじゃ」の意味合いについて説明するには、島津斉彬の思想にさかのぼらなくてはいけません。

以下noteでも書きましたが、斉彬公はこう語っているのです。

「外国と通商を開くには、貿易品の第一は金銀なり、農工と鉱山は国の本なり」

あの「そこからじゃ」の一言には、斉彬公の思想を受け継ぎ、国の本である鉱山を開発するのだ、という意思が表れていると考えています。五代友厚が金銀分析所を創設したのは、貿易品の第一である金銀の海外流出を防ぐと同時に、近代的貨幣の品質確保が頭にあったことは想像に難くありません。

しかしおそらく、鉱山開発を行うために、儲かるであろう仕組みを考え、実際に大きな資金を得ることに成功した、という方が大きいと思うのです。

つまり、鉱山業を行うことが先に頭にあって、金銀分析所の仕組みを考えたのではないでしょうか。真偽はわかりませんが、少なくとも私はそう考えています。

なんとも、スケールの大きな絵を描く人です。

普通、事業で莫大な利益を得た人がどうするかというと、悠々自適の生活を送るか、新たな事業に投資して大きな利益を目指すかのどちらかです。そして、当時の社会状況を見ると、海運業は極めて有望な事業でした。海軍伝習所で学んだ五代友厚には、海運業を展開するのに必要な人脈や、投資先も見当がついたはずです。

海運業に投資すれば、また大きな利益が得られることはある程度見えていたにも関わらず、なぜ、五代友厚はこの時、海運業ではなく鉱山業に投資したのでしょうか。

斉彬公の思想が頭にあったことはもちろんですが、やはり「国を富ませる」ことを第一に考え、海運業という流通業よりも、鉱山業という製造業に直結する事業に携わることが、富国につながるように見えていたのではないかと、私は考えています。

1873年、全国の鉱山の管理事務所として、五代友厚は弘成館を設立しています。ネーミングから、薩摩の「集成館」を意識してる事は明らかです。この弘成館、諸規則としていろいろなルールが定められていますが、特別賞与に関するルールや、終身雇用らしき事柄についても触れられており、当時としては先進的な内容が含まれています。

ただ、あまりに事業全体の構えが大きすぎて、商売人の発想というよりはまるで、役所の事業的プロジェクトのようです。五代友厚は、採算性のことよりも国益・公益の観点から事業をみていたことが、このことからも窺えるのです。

終わりに

映画「天外者(てんがらもん)」は、五代友厚の紹介プロモーションビデオのようなものです。五代友厚という、魅力あふれるスケールの大きな人物を、三浦春馬さんがその持てる俳優としてのスキルや思いを余すところなく発揮して演じた作品になっています。本作のストーリーや三浦春馬さんの本作における魅力については、別途違うnoteに書かせてもらいますので、そちらを見ていただければと思います。

最後になりますが、この映画を企画した五代友厚プロジェクトの皆さんが目指しておいでなのは、おそらく五代友厚の不名誉な誤解「北海道開拓使官有物払い下げ事件」に関する濡れ衣を晴らし、正しい五代友厚像を世に知らしめることかなと、思うのです。

三浦春馬さんも、演じながらきっと、映画を通じて五代友厚の利他の心やスケールの大きさが伝われば。そう思っていたのではないかと。

微力ながら、今後も五代友厚プロジェクトが存続し、かかわる皆さんがおられるのなら様々な面で支援していきたい。そんな風に思います。

この記事を含むマガジンで、アドベントカレンダーに参加しています。

本記事は、「天外者」レビュー3部作の1つです。残りは以下2つになります。

いただいたサポートは、わたしの好きなものたちを応援するために使わせていただきます。時に、直接ではなく好きなものたちを支える人に寄付することがあります。どうかご了承ください。