自己紹介(はにほさんとお客さんと私。)

*2024年9月に内容を更新しました。仕事について書いた記事は後半にリンクを載せています。

まず、haniho_kumという名前(クリエイター名・アカウント名)は旧Twitterでも使っているのですが、「はにほさん」というペンギンの漫画などを描いたり「ハニホ堂」というお店をしているkum(くむ)、という意味です。

最初は下の名前がクミコなので、カレンダーのJAN、FEBのように短縮してKUMというサインを漫画やイラストに添えていたのですが、文具メーカーと同じ表記だったり、個性がないので同じペンネームの人がいる可能性もあるし、たとえばログインパスワードを単純なものから変更するようなもので、ある時からhanihoという要素を足したのでした。

だけどこれが大失敗。呼んでもらいづらい表記は不便極まりなくて。仕事(普段は100円ショップの雑貨や文具のイラスト・デザイン制作したり、様々な受注仕事をしています)で使っている氏名をネット上でも使うか、あるいはちゃんとペンネームを作った方がよかったかなとも。

そんな前置きはともかく、仕事などについて紹介した下の記事もよかったらどうぞ。

ペンギンの「はにほさん」を主人公にした4コマ漫画は仕事が暇すぎた時期(2005〜2009頃)にブログで毎日連載していて、数年かけて冊子にまとめてイベントで頒布、または委託販売したものの、いつまで経っても低空飛行のままでした。

同じ頃、立体のはにほさんも作っていて、自宅にオーブンがないので実家や友人宅で借りて、手間のわりに儲けになるわけでもないのに懲りずに粘土をこねて夜なべしては、展示販売できる場所を探したものでした。

それから時が流れ、病気の母の介護のため地元に戻って見送り、その後父の認知症が分かって実家で同居して見送り、その間はにほさん関係のことは頭から離れていたのだけど、家のことなどが落ち着いた2019年から「ハニホ堂」というお店を始めて、2021年に閉店するまでの2年間をかけて、ようやく昔の作品をどうにか売り切ったのでした。

冒頭に、haniho_kumだと名前っぽくなくて呼んでもらいづらい、と書きましたが、それ以前は作品を通してKUM(くむ)さんと呼んでくださる方はいても、自分から「どうも、ワタクシKUM(くむ)と申します」とはなかなか言えず。そう名乗ったところで「え、何ですか?」と100%聞き返されるだろうと。

だけどお店をしている時は、「ハニホ堂です」と名乗れて、人からもそう呼んでもらえてとても楽でした。

地味で「とほほ」「テヘッ」「まぁいっかぁ」が口癖の「はにほさん」は、自分にとって分身でもありながら、世間を気にせず生きている姿は理想で憧れもあり、いつも自分の支えでした。2019年からは絵日記として軽い読み物も描いています。

時々私のことを「はにほさん」と呼ぶ方がいるのですが、自分とイコールではなく、友人や所属タレントのような感じなので、そこには少し違和感を覚えます。まぁ、それも自分が呼び名をはっきり決めていないせいですけども。

奈良でお店をしていた時、はにほさんの冊子をやけに気に入って応援してくださる方がおられて、ある時一刀彫りの作家(職人)さんだと聞いて、お名前や工房を教えてもらおうとすると、彼女からはきっぱり「それは無理です。義理で作品を買ってもらうのは嫌なので言いません。知り合いの人などを作品展に招待するのも苦手で…」とのお返事。シビれました。なんか次元が違って申し訳ないけど私もその気持ちすごく分かるしそういう姿勢、好き!…てなわけで結局最後までお名前も分からぬままでしたが、今も心に残るお客様です。

他にも「はにほさん」のことを気に入ってくださる方が数人おられたお陰で、2年続けたお店を閉めたあと、2022年1月からまた4コマ漫画をTwitterに載せるようになりました。その話を書いたnoteがこちら。

お店ではオリジナルのイラストのポストカードやZINE、おみくじ、両親の遺品や実家にあった古い雑貨やレコードなどと、仕事でイラストやデザインを担当した量産品(雑貨)をくじ引きの景品として置いていたこともあり、お客さんはその中のどれかに関心を持ってくださるか、なんとなくお店を止まり木のように立ち寄ってくださる形でした。お店に関する話は「一坪のお店を開くまでと、その後の話。」というマガジンに収めているんですが、その中で結構読まれたのは開店当日に書いたこちらです。

お店をする前に、自分の理想の暮らしや仕事の仕方について書いた記事も、もしよかったら。

さて。お店を閉めてからは、デザインフェスタなどのイベントに年に1〜2度出展する程度ですが、上に紹介した「衣食住と商い」と言う過去の記事でも触れているように、国立国会図書館などの古典資料で江戸時代の商いの様子を見るのが前から好きなのですが、その中に、自分の憧れる一人商いの絵が色々あって。

イベント時、私も大道商人(書画売り)の姿、こんな賑わうブースにしたいなと思ったり。

やはりある程度高さを出しつつ、目を引く幟(のぼり)は必要かもねと思ったり。お客さんとも話せて自分も楽に座れるブースがいいよねと思ったり。

のんびり、こういう感じで生きていけたらいいなぁ。そんなことを思いながら、仕事とは少し違う感覚で、のどかで商売っけはないと言いつつも、終わってから小銭やお札を数える瞬間に「ぐへへ」となるのが楽しくて何度もイベントに出ているように思います。ただ、ネットに何か描いて載せたりイベント出展することが新たな仕事につながることもまれにあって、お客様との出会いって不思議だしありがたいなぁと思います。

noteがきっかけでお仕事をいただいた取引先様の話は、こちらです。

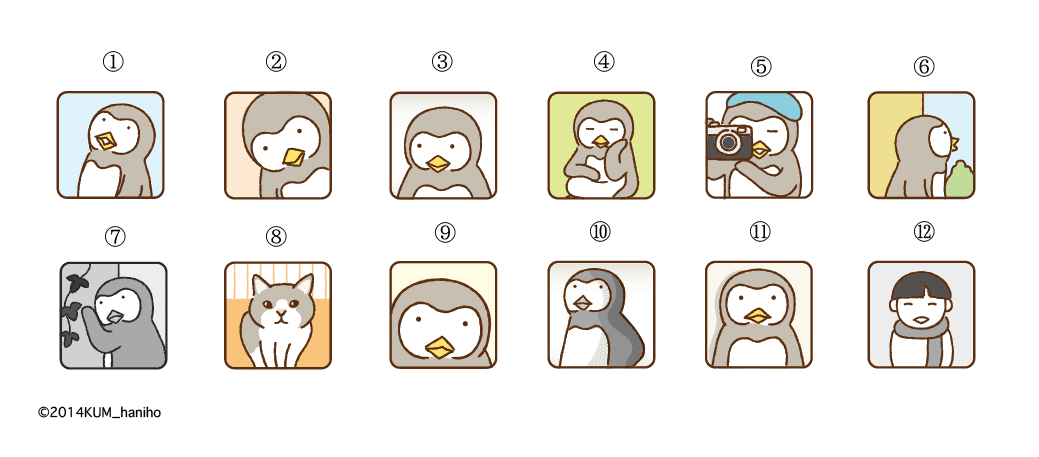

ちなみに、noteの初投稿(2017.10)はこんな画像でした。文章を書かずに、タイトル「SNSのプロフィールにありそうな画像たち」とだけ入れていました。2014年に描いたものを2017年に載せたようですが、今はTwitterやインスタのアイコンは丸いので、時の流れを感じます。1番はなんとかアドバイザー的な女性に多そうなプロフィール写真で、12番は子供の頃の写真を使う人、11番は証明写真的なものを使う人、だったかな。

【最後におまけの記事紹介】ここまでお店と「はにほさん」関連の話ばかり書いてきましたが、プロフィール記事にするので、noteで5年と少しの間に多く読まれた記事(閲覧数)をご案内します。

また、このような活動もしています。

実家で父と暮らしていた頃に、「広告が載らないブログ」っていいなぁ、白い画面がすっきりしていいな、と思って使いはじめたnote。投稿は月1〜2回ですが、取引先の方にラフ案を見てもらったり、知り合いにメールやLINEで説明しづらい話などを画像をまじえて伝える時に「未公開ページの共有URL」をよく利用しています。

仕事につなげたくてやっているわけではないけど、思いがけない仕事につながることもどこかで楽しみにしていたり、効果はともかくイベント出展の宣伝に使ったり、誰か自分の話や視点、作品を気に入ってくれる人に届けばいいなと思う気持ちがあったり、けれどあまり目的を決めすぎずにマイペースにnoteを続けたいです。

仕事の話についてはこちらの記事をどうぞ。

ご縁がありましたら、またどこかで!