「ひな壇の見つめる先」・・・ひな壇に勇気づけられた物語。『日田のひな壇』旅先で見つけた話。

「ひな壇の見つめる先」

日田の豪商、広瀬家の長男、淡窓(たんそう)は幼い頃から聡明で、

長じては私塾を開き、多くの塾生を集めていた。

しかし、大病を患ってから、長患いで床に就くことが多くなり

家業を弟の久兵衛に譲り、学業と後進の育成に精進していた。

兄思いの久兵衛は、淡窓の期待に応えようと商いに勤しんだが

働けば働くほど、ある種の虚しさを覚えるようになっていた。

病気がちの淡窓は、門弟たちが交代で看病や介護にあたり、

中には病気平癒を祈願して断食をする者までいる。

「わしも兄者の側にいて、力になりたい。

だが商売をおいて、看病だけに生きることは出来ない・・・」

兄と門弟たちの姿を見て、久兵衛は自らが直接兄の世話を出来ないことが

少し歯がゆく思えていたのだ。

久兵衛の思いは心の底に滓のように積もり、

時には、自らの立場を恨むようにまでなっていた。

春が近づくと、広瀬家には次々と商人が出入りし、

各地の儲け話と共にひな人形が届けられた。

当時の日田には、得意先にひな人形を贈るという風習があった。

それは単なる社交辞令の風習ではなく、

ひな人形と共に、様々な情報がもたらされ、

その情報のおかげで日田商人は巨万の富を得ていたのだ。

そのため、商いが大きくればなるほど

ひな人形の数が増え、ひな壇も大きくなっていった。

豪華なひな人形は裕福さの証し、情報通の証しでもあった。

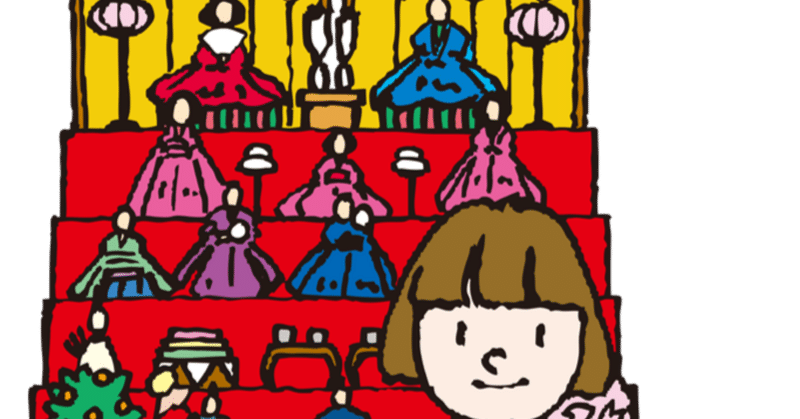

真っ直ぐに、揺るぎ無く前を見つめる内裏。

その下に、それぞれに役目を帯びて前を向く三人官女や五人囃子。

皆、同じひな壇の上でまっすぐに前を見つめている。

久兵衛は、見上げるほど大きく積み上がったひな段を眺め、

自らの商売について考えていた。

「わしは、この雛人形たちのように

ただ真っ直ぐに前を向いて商売をしてきた。

それは、兄の言葉に従い兄のためを思ってのことじゃ。

門弟たちもやはり兄の言葉に従い兄のためを思って行動しているのじゃ。

その段その段で役目があるように、

それぞれが役目を全うすればよいのじゃ」

久兵衛は、どこに居ても、どこを向いていても

誰の思いは同じなのだと感じた。

やがて、久兵衛は、実業家として成功し、

兄、淡窓は、教育者として名を遺した。

人生のひな壇は、自らの足元を拠り所とし、

知恵と人徳をもって上り詰めていく。

おわり

廣瀬淡窓は、どのような身分の者でも平等に最下級からスタートさせ、

厳しい試験によって進級を定めるという評価制度「三奪の法」を軸にして

やがて日本最大の規模の塾「咸宜園(かんぎえん)」を作り、立場や年齢に囚われずに、たくさんの人材を育成しました。

門弟の中には、大村益次郎や高野長英、上野彦馬など、明治維新の中心人物や日本の近代化に無くてはならない人物が多く含まれ、

維新後の学校教育に大きな影響を与えていったと言われています。

このお話の舞台、日田では、今でも古い商家に春になると豪華なひな壇が飾られています。廣瀬淡窓の生家は現在、廣瀬資料館として、公開されています。

#朗読 #街道 #逸話 #旅 #日田 #広瀬淡窓 #久兵衛 #旅人 #ショートショート #小説 #維新 #三奪の法 #咸宜園 #ひな人形 #大分 #ひな壇 #スキしてみて #一度は行きたいあの場所 #この街が好き #新しい自分へ

ありがとうございます。はげみになります。そしてサポートして頂いたお金は、新作の取材のサポートなどに使わせていただきます。新作をお楽しみにしていてください。よろしくお願いします。