4-4-2対人ブロック

0-2

浦和対浦項の一戦はKリーグ王者が力を見せつけ完封勝利。浦和は浦項の人を捕まえる4-4-2ブロックの攻略の糸口を見つけられず得点を奪うどころか、チャンスを作ることすら苦労した。

今回はそんな浦項の『人』を基準にした4-4-2の守備組織に注目していく。

『人』を基準とした4-4-2ディフェンス

浦項は4-4-2の守備陣形から『人』を基準に守備を行っていた。例えば、下の図のように2トップは1stDFとして浦和の最終ラインからボランチへのパスをブロック。2列目から後ろは基本的に自分の担当するマーカーを積極的に捕まえにいく。ハイプレスをかける時だけLSHの12番が前に飛び出して、それに連動する形で後方がスライドして人を捕まえていた。

浦和も2列目は流動的に動くのだが、余裕がある時はマーカーを受け渡しながら浦項は対応。受け渡している余裕がない時は自分のポジションを離れてでも付いていきマークを外さないことは徹底されていた。

運べないCB

基本的に浦和の3列目から前にかけては常に誰かにマークされている状態となる。従って、余裕ができる場所はボランチの柴戸や安居が最終ラインに降りて3vs2の状況となっている最終ラインだった。

しかし、浦和の両CB(3バック時のワイドCB)は自分の前にスペースがあるにも関わらずドリブルで運ぶことを躊躇う場面が多く見受けられた。例えば、13:07では下の図のように岩波が柴戸からボールを受けた際には岩波の前に大きなスペースがあったが、前に運ぶのではなく荻原への中途半端なパスを選択してボールロストする形となった。

CBが運べない弊害

CBが運ばない(運べない)とわかると浦項はCBからのパスを受ける選手のところに、より高い警戒心を向けることができる。

この試合で散見されたプレーが岩波から楔のパスを入れた際にボールロストして浦項のカウンターが始まるパターンだった。25:05では下の図ように岩波からリンセンへと楔が入り、ボールを受けたリンセンはフリックで出し抜こうとするがLCBの20番にカットされて逆にカウンターを受ける形に。岩波からのロングボールを期待してLSBの大畑は背後へのアクション、伊藤は3人目の動きで背後へと抜け出そうとしていた。少しバランスを崩した状態での攻撃となりネガティブトランジションを作れずに浦項のカウンターへ繋がった。

この場面だけでなく30:00の岩波から髙橋への縦パスや59:07の岩波から伊藤への縦パスから伊藤がフリック気味に中島に出したパスを奪われてカウンターを受けるなど中央から攻めて失った際のネガティブトランジションは壊滅的だった。また受け手のミスも多く、コントロールミスや精度の欠いたミス、誰も反応していないフリックといったチグハグなプレーが浦和の攻撃を停滞させた。

浦項はカウンター時には浦和の両SBが上がって空けたスペースにSHやFWが飛び出して前への推進力を活かして鋭いカウンターを見せていた。浦項はしっかりと浦和の弱点をスカウティングして弱点を突く危険な攻撃を仕掛けていた。

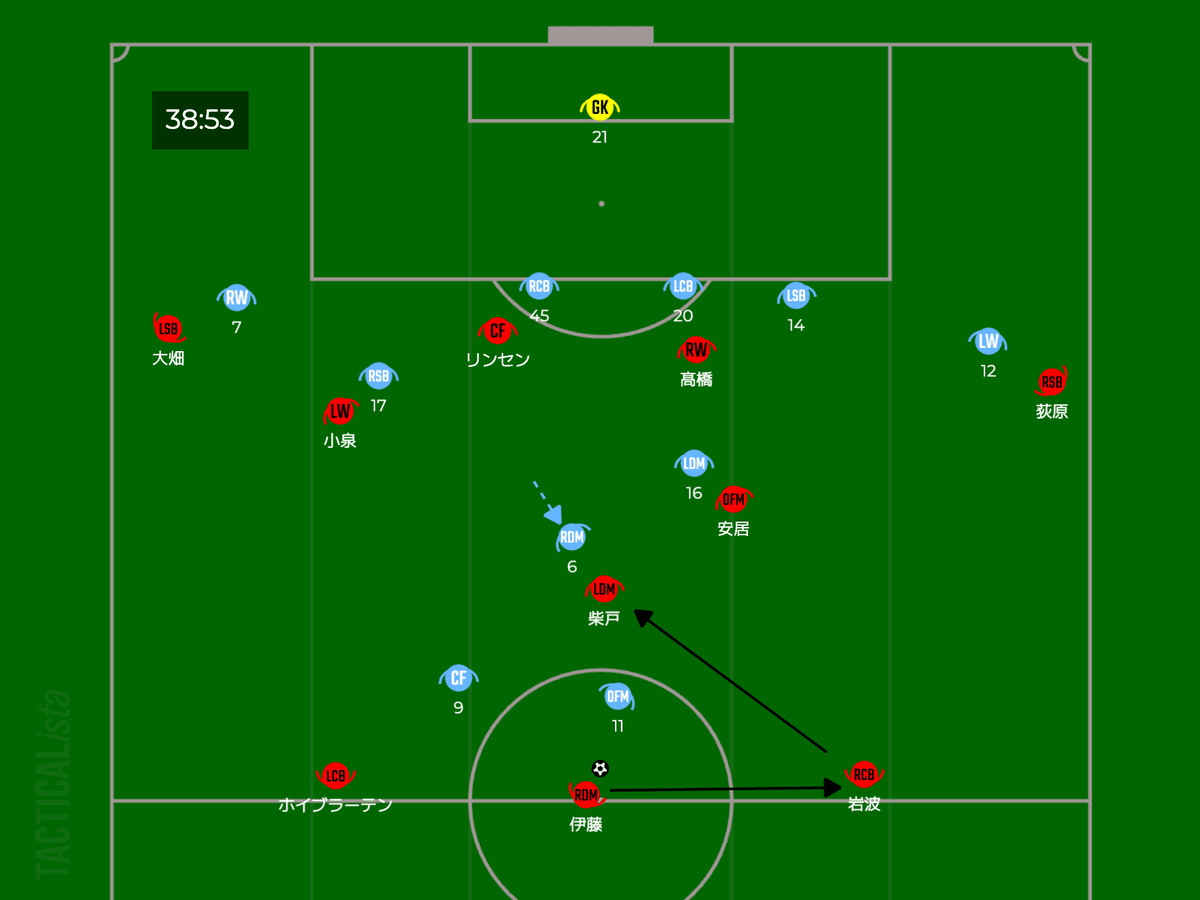

38:53では岩波から柴戸へのパスを狙われてボールロスト。ボールを奪った6番がロングシュートを狙ってくれたおかげでピンチを凌いだ浦和だったが、CBが運べない浦和のビルドアップは浦項の守備陣形に脅威を与えないボール保持となってしまった。

ボランチの持ち運び

そんな停滞感があった浦和のビルドアップだが、ボランチが3バックの一角に入ってボールを受けてから前に運べた時には良い形を作ることができていた。

前半の4:50では伊藤が岩波の斜め前の立ち位置で小泉からのサイドチェンジを受けるとドリブルで運んでオーバラップしてきたRSBの荻原へと展開。荻原が余裕がある状態で12番と1vs1の状況を作ることができた。

最終的に伊藤のボレーシュートまで繋げることができた攻撃となった。

前半の20分にも左サイドに回った柴戸が小泉からパスを受けてドリブルで前進すると斜めの動きで背後を取った大畑へとスルーパス。残念ながらスルーパスのパススピードが遅く27番にカットされてしまったが、大畑は完全にマークを外すことに成功しており、パスが通っていればチャンスになった場面だった。

後方から持ち運ぶことができると中盤もしくはサイドで+1を作ることができる。2列目以降は『人』を基準に守備する浦項にとって後方から持ち運び選手がいると「誰がプレスに出ていく?」、「プレスに出た場合、誰が自分のマーカーをケアする?」、「ボールホルダーに目線が行き、マーカーを見失う」といった現象が起きてくる。

浦和としては特に前半にCBが全然持ち運ぶことができずに攻撃の糸口を見出すことができなかったのは痛恨だったはずだ。ボールを運ぶことが上手いショルツが穴を感じざる負えない試合内容となってしまった。

CBが運んだ後

後半から浦和のCBがボール運ぶ意識は高くなったように見受けられた。特にLCBのホイブラーテンは果敢に前に運ぶシーンが増えた。しかし、CBがボールを運んだ際に前線の動きが少なくノッキングをおこしてしまう場面があった。

例えば70:31では安居からのパスを受けたホイブラーテンが9番の脇からドリブルで運んで前進。しかし、ボールサイドの大畑、明本、中島が足下でパスを要求したことでノッキングを起こし、最終的にホイブラーテンは髙橋へのパスの通る確率の低いプレーを強いられる結果となった。

ボールサイドにいた3人の選手がそれぞれ段差を作ってパスコースを増やしてあげること、伊藤がもう少し中央に入ってきてサイドチェンジのリンクマンになることができれば、もう少し違った展開になっていたかもしれないが、残念ながら「CBが運んだは良いものの…」という状態になってしまった。

結局、浦和は試合を通じて組織として浦項の4-4-2対人守備の攻略の糸口は見つからなかった。後半の途中から大久保と明本を投入したことで、大久保と明本のところでマークされていても剥がせる、キープできるという質的優位が生まれて何回かチャンスを作ったが、組織としてチャンスを作れた場面はほとんどなかった。

浦項は最後まで集中を切らさずに固い守備を完遂。デュエルでの強さや五分五分のボールを刈り取る力強さは韓国のチームらしさが伺えた。チームとしてもマーカーについていくところ、マーカーを受け渡して対応するところ、プレスに出ていくところとメリハリが徹底されていて非常にシームレスな組織となっていた。Kリーグチャンピオンは伊達じゃないと感じられたパフォーマンスだった。

浦和の習性と浦項の原理原則

浦項はこの試合で2得点をあげたがどちらの得点も大きなサイドチェンジから生まれた。浦和は守備はボールサイドに圧縮することで相手からスペースと時間を奪い取るようなオーガナイズとなっているが、浦項はそれを逆手に取って大きなスペースのあるボールサイドとは反対のサイドへ展開することでチャンスを作った。

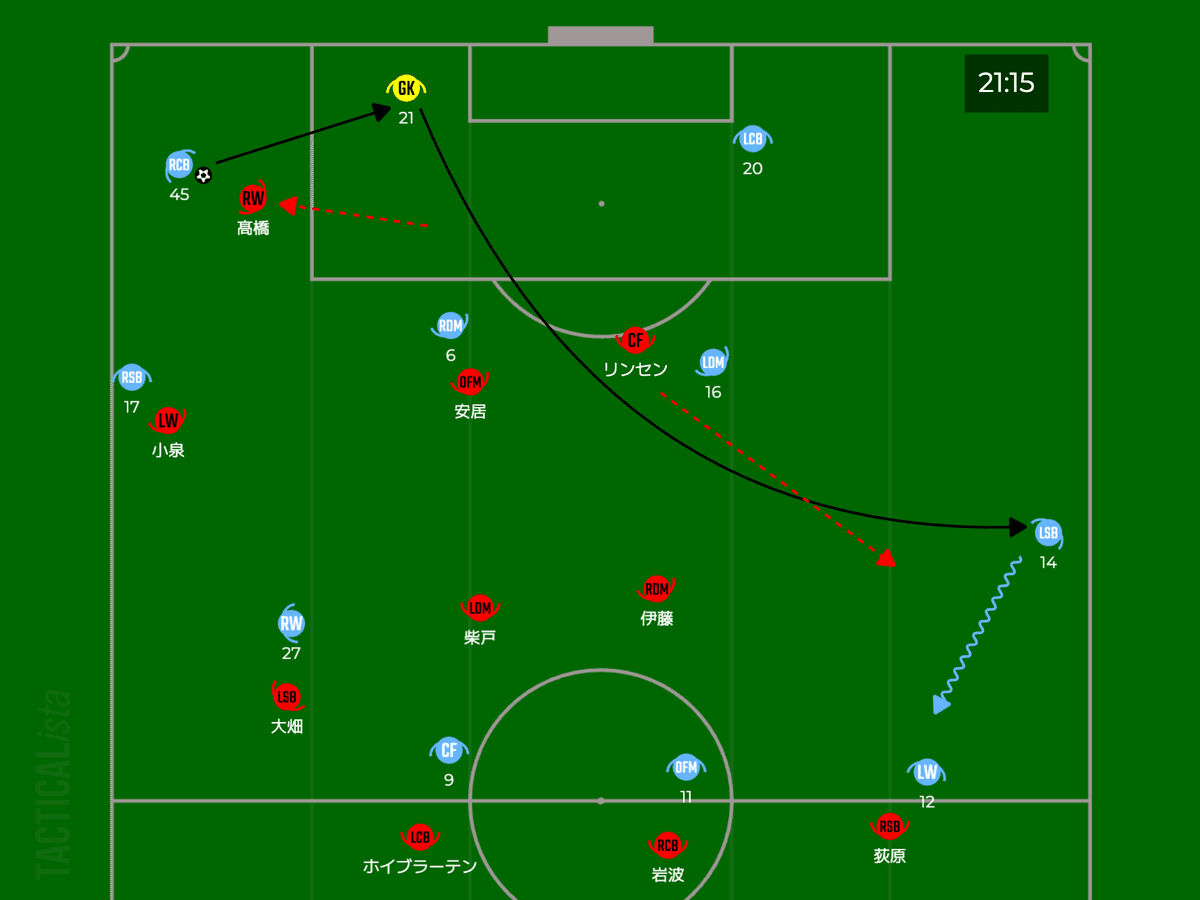

浦項の1点目はRWGの髙橋が右サイドから左サイドまでチェイシングをかけたところから始まった。浦項のRCBの45番は髙橋との駆け引きの中で上手くボールサイドからGKへと展開。GKはすかさず髙橋がプレスに出たことで空いたフリーのLSB14番へとサイドチェンジして浦和のプレスを剥がした。14番へとボールが渡った際に浦和の対応が遅れたことも得点に繋がった大きな理由だろう。リンセンがプレスバックをこともあり、ボランチの伊藤の反応が遅れて14番への対応が遅れたことで前進を許す形となった。

RSHをマークしていた大畑も絞りが遅れて27番がクロスに合わせる瞬間に身体を寄せることごできなかった。浦和は鈍く、浦項も鋭さを見せたそんな得点だった。

浦項の2点目も鋭いカウンターから生まれた。右サイドで小泉から縦パスを受けた中島が囲まれてボールロスト。浦項はすかさず逆サイドを駆け上がってきた7番へとサイドチェンジ。7番がドリブルで運んであげたクロスを11番が冷静に流し込んだ。下の図のように浦和はボール保持には両SBが高い位置を取る。従ってサイドには大きなスペースがある状態となる。ボールを奪った瞬間には浦項は常にそのスペースを狙っていて、この場面では7番だったが2トップや12番もポジティブトランジションの際にはそのスペースを狙っていた。

また浦項はポゼッション時には大きなサイドチェンジを常に狙っていた。下の図のように、浦項は4-2-4の立ち位置を取りピッチを幅広く使う。浦和はボールサイドに圧縮しながら最終ラインでは+1を作るために逆サイドのSBは絞ってくる。すると浦項のボールサイドとは反対のSHはフリーになるので、浦項は意図的にフリーのSHへ多少強引にでもサイドチェンジをしていた。

サイドチェンジをした後はシンプルにクロスを上げて9番の高さを活かした攻撃を披露。サイドからクロスというシンプルで明確な攻撃パターンのため、サイドで起点ができると浦項の最終ラインと2列目がグッとラインを上げてセカンドボールに備える。浦和がクロスを跳ね返してもしっかりとセカンドボールを拾える陣形を整えていた。

浦項は攻守に原理原則が分かりやすく徹底されているチームという印象を受けた。やることが徹底されている分、チームのストロングな部分を押し出しやすく、それがこの試合でも表現されていた。浦項の原理原則が浦和の攻守での習性と上手く噛み合い、浦項の戦いやすい展開で試合が進んでいったことによって浦項が力を見せつけるような結果となった。

浦和はフレッシュなメンバーを多く採用してトライしていたが、それによって希薄なパフォーマンスに繋がってしまった印象を受けた。リーグ戦、ルヴァンと重要な試合を残している浦和にとって試練のシーズン終盤となっている。

この記事が参加している募集

もし宜しければサポートをよろしくお願いします! サポートしていただいたお金はサッカーの知識の向上及び、今後の指導者活動を行うために使わせていただきます。